为积极响应乡村振兴战略号召,紧扣农业农村新发展、新使命,引导激励青年学生走进乡村、了解乡村、爱上乡村,在实践中受教育、长才干、做贡献。2025 年 7 月,杭州职业技术大学“碧筒笛韵悠,非遗薪火稠”乡村振兴实践团深入“中国竹笛之乡”——杭州市余杭区中泰街道紫荆村,以“激活竹笛非遗文化,赋能乡村产业振兴”为目标,旨在通过开展调研走访、研学实践、文化传播及产业创新等活动,探索“文旅文创+数字媒体+校村合作”特色发展路径,助力紫荆村以非遗文化优势更好驱动乡村发展。

团队此行的实践任务重点围绕浙江建设共同富裕示范区的做法,通过开展乡情调研、学习体验、志愿服务等形式的实地观察学习活动,讲好乡村振兴故事,开展成就解码,以青年视和智慧助力美丽乡村、文明乡村、善治乡村建设。具体以“调研筑基—活动赋能—创新拓路”为主线展开工作,通过深度挖掘非遗价值、设计多元实践场景、探索长效发展路径,推动竹笛文化传承与紫荆乡村振兴深度融合。

一、调研筑基:深挖非遗根基,了解民生需求

为精准把握紫荆村竹笛产业的发展现状,团队从技艺传承、产业运营、村民诉求三个维度开展系统性调研,为深入合作奠定扎实基础。

拜访非遗匠人,感悟工匠精神:团队先后前往当地非遗传承人丁志刚、丁小明的制笛工坊,与匠人大师面对面交流。在丁志刚工作室,成员们目睹了竹笛制作72 道工序的严谨:从寒冬选取三年生苦竹,到炭火烤竹定型时“手眼并用控温”的精准,再到音孔校准中“以耳听声、以手微调”的细腻,深刻体会到“一丝不苟,精益求精”的工匠精神。丁志刚结合自身在“抖音云课堂”、“直播制笛技艺”方向上的探索,强调“非遗创新不能丢了根”,他举例说:“直播时我会先讲竹笛的历史,再演示工艺,让网友知道这不是普通的乐器,是老祖宗传下来的文化。”这番话也让团队更加坚定了“数字化传播需与文化内核结合”的理念。在丁小明工坊,还完整保留了他从业四十余年的制笛工具,竹屑堆积的工作台旁,他一边演示烤竹一边说:“做好笛子,更要做好人——竹子要选直的,人心也要正。” 这种“技艺与品德共生”的理念,也让队员们对非遗传承有了更深层的理解。

走访制笛企业,探索产业路径:在杭州余杭敏强乐器厂内,团队了解到一些企业采用“机器初加工+手工精修”的模式,既通过现代化生产,实现竹笛年产能 10 万支的规模,又保留了传统“手工校准音孔”、“修型定音”等关键工序。公司负责人表示,有些年轻人不愿学慢工细活,需靠机器提效率,但手工技艺的核心绝不能丢。双方在围绕“文创开发”、“直播带货”交流时,团队提出的“竹笛文化 IP”、“非遗研学联名产品”等想法,契合企业“拓展年轻市场”的需求,也为后续合作打下基础。

对话当地村民,倾听基层声音:村广场、小工坊、村民家……团队累计发放回收有效问卷 180 余份,收集各类建议 40 余条。村民们的意见和建议质朴而具体,涵盖“如何更好推动青少年接触竹笛制作技艺、如何将竹林资源转化为体验式旅游项目、如何学习直播技能拓宽竹笛销售渠道”等方面。这些声音也让团队意识到,乡村振兴的最后落脚点,正是要满足广大村民对“文化传承+生活改善”的双重期待。

二、活动赋能:打造多元场景,激活文化传播

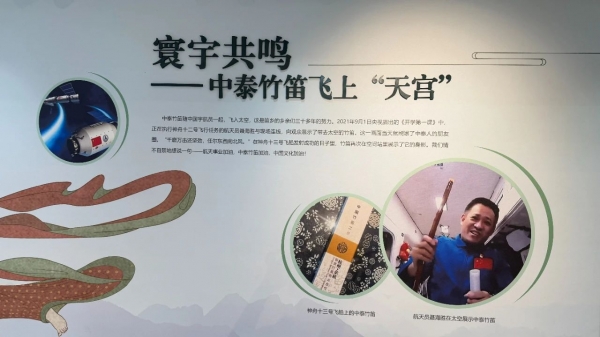

团队以“非遗活态传承”为核心,联动中泰竹笛展示馆、乡村运营团队、旅行社等,设计差异化研学活动,覆盖不同群体,让竹笛文化从“馆内展品”变为“可感可触的体验”,激活竹笛非遗传播活力。

实践团队邀请了尼日利亚留学生走进紫荆村,开启竹笛非遗文化探索之旅。在展示馆,留学生们对着“新石器时代骨笛”、“千年竹笛”等展品惊叹不已,通过讲解老师的翻译,了解竹笛绵延千年的发展历程,感受中华非遗文化穿越时空的独特魅力。在随后的制作体验中,鲍老师用简洁易懂的方式讲解竹笛制作的核心步骤,留学生们跟着用尺子划线、用钻头打孔。虽然成品略显粗糙,但当自己制作的竹笛吹响第一个音时,现场爆发出热烈的掌声。李白(留学生)拿着竹笛说:“要带回去给朋友们看,这是中国竹子的魔法!”此次活动以竹笛为纽带,让留学生在实践中触摸非遗温度,在音律中感知文化脉搏。相关内容还被留学生分享到社交平台,吸引了国外网友对中泰竹笛的关注,推动非遗从“地方遗产”向“国际文化符号”延伸,让非遗技艺在跨文化对话中绽放新光彩。

三、创新拓路:探索融合路径,构建长效发展

基于调研结果与实践总结,团队结合高校资源,探索出“文旅文创+数字媒体+校村合作”融合路径,签订合作协议固化成果,为乡村长期发展提供支撑。文旅文创促发展:实践团将对村落历史建筑进行系统性梳理,联合乡村运营团队,以“竹笛+竹食+竹居”为核心打造沉浸式体验套餐:开设工艺实践与文化打卡项目,让游客参与竹笛制作基础体验,感受非遗技艺内核;推出融合竹元素的创意餐品,以特色竹制餐具承载,打造饮食文化新体验;改造传统竹构民居为主题民宿,空间设计融入竹笛元素,配套特色文化服务。通过“建筑活化+场景再造+体验设计”的保护性开发,让老建筑成为可触摸的文化记忆载体。同时,规划“竹笛文化研学路线”,串联展示馆、匠人工坊、竹林基地等,形成“参观—体验—消费”闭环;将竹竿舞、竹筒饭等民俗纳入旅游项目,让游客全方位感受竹笛文化。在文创产品设计开发方面,团队利用专业优势,设计以“笛宝”为核心的文化形象 IP,衍生出竹笛造型书签、竹筒香薰、竹笛包装盒、非遗主题文具等产品,提升产业附加值。

数字媒体注活力:实践团规划“竹笛线上销售矩阵”——联合制笛匠人、企业工坊打造新媒体短视频账号,解析“72 道工序”细节。打造“云游竹笛工坊”场景:直播间内,传承人现场演示笛膜粘贴、音孔校准等核心工艺,观众可实时下单定制专属竹笛;开设“非遗小课堂”,弹幕互动讲解竹笛历史典故,将“听笛音、赏工艺、学文化”融入消费体验。通过“非遗技艺可视化+线上定制化+文化场景化”的直播模式,既能让紫荆村竹笛以世界级非遗的魅力触达乐迷与文化爱好者,更能推动非遗从“博物馆保护”转向“活态化传承”,为乡村振兴注入文化与经济的双重动能。开发线上“竹笛主题旅游地图”,整合非遗工坊、古笛收藏馆、竹林研学等业态,通过小红书种草、抖音直播探店等新媒体矩阵,让紫荆村以“可听、可看、可体验”的非遗旅游 IP 形象走向更广阔的舞台,让竹笛非遗文化成为刻进村落基因的记忆符号。

校村合作稳支撑:乡村振兴中的“校村合作”是激活乡村内生动力的关键路径,高校与乡村的深度联动,能够从人才培育、科技赋能、文化传承、产业升级、治理创新等多维度破解乡村发展瓶颈。校村合作绝非单向帮扶,而是知识下沉与乡土智慧的双向激活:高校将实践地延伸到田野,把论文写在乡村大地;乡村则为教育提供真实课堂,重塑青年的乡土认同。实践团此次在村里举办的“青春赋能乡村振兴”座谈会上,也与紫荆村委及杭州笛一农文旅融合发展有限公司(乡村运营公司)达成框架协议,与与丁志刚工作室、丁小明大师工坊分别签订合作协议,未来将在文创开发、品牌推广、文化节举办等多方面展开深度合作。团队也会定期组织学生来村开展文创设计、电商培训、研学交流等活动,共建实践基地,选派专业教师指导非遗传承与产业运营,为乡村发展注入可持续动力。

乡村振兴,人才为要,青年为基。此次活动也是青年大学生响应国家号召、紧跟时代步伐、践行使命担当的生动实践,在筑牢理想信念之基的同时,锤炼社会实践能力、提升自身综合素养。未来,实践团队还将持续深化和紫荆村的合作,以青年力量赋能乡村振兴,彰显新时代青年的责任担当!