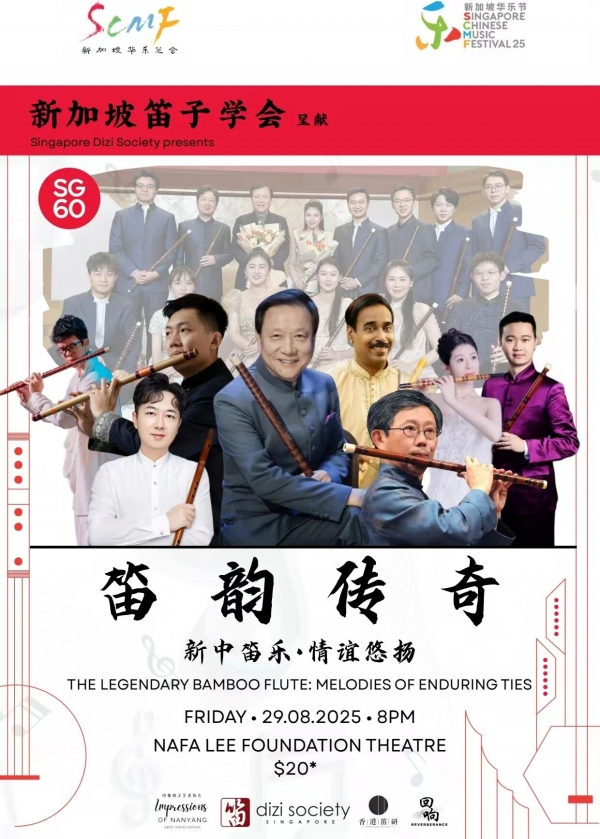

正值新加坡建国60周年,由新加坡华乐总会主办的2025新加坡华乐节火热开演。其中,《笛韵传奇—新中笛乐·情谊悠长》竹笛专场音乐会,于当晚在NAFA Lee Foundation Theatre精彩上演,为狮城观众带来了一场堪称完美的听觉盛宴。 本场音乐会由新加坡笛子学会承办,阵容堪称豪华——不仅邀请到詹永明、朱文昌、Megat Firdaus等中新两国的著名演奏家,还汇聚了卢耀波、龚伟健、郭虹希、刘之欣、梁睿智等新生代青年演奏家。更有上海音乐学院笛声赋乐团与香港笛研的青年演奏家们联袂登台,合力为观众呈现这场无与伦比的竹笛盛宴。

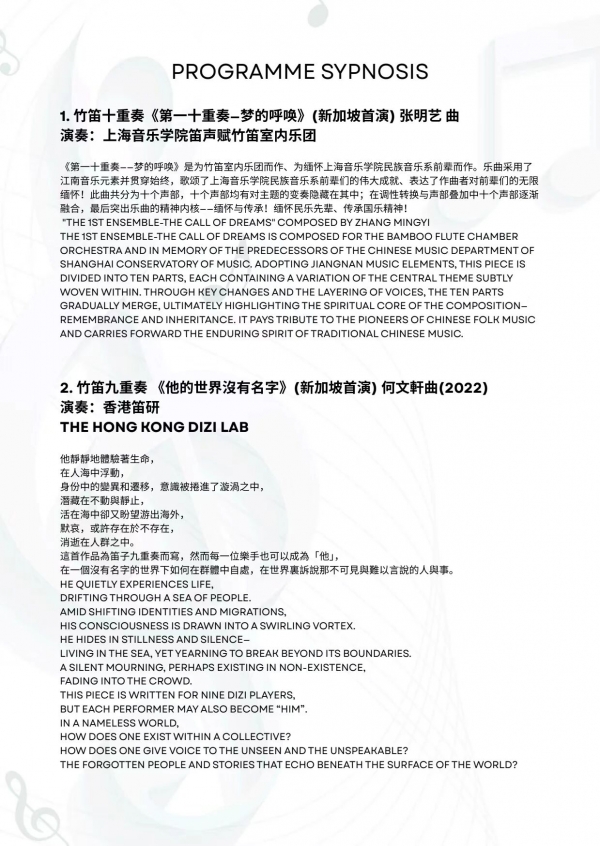

音乐会的序幕,由上海音乐学院笛声赋竹笛室内乐团演奏的《第一十重奏—梦的呼唤》拉开。这首作品由上海音乐学院竹笛专业在读博士研究生张明艺创作,初衷是缅怀学院已故的前辈们。创作者以“十”喻“众”,将江南音乐元素贯穿始终,不仅把竹笛的音色层次推向新高度,更打破了传统独奏或小型合奏的局限。十个声部精密交织,既保留了竹笛清朗的本色,又借丰富的和声与织体碰撞生出新意——主题元素在声部间若隐若现,随调性转换与声部叠加逐渐清晰,恰如先辈们默默耕耘的成果,无论是否为人熟知,都在岁月中愈发鲜明。最终全声部融合,迸发前所未有的恢弘声场,让传统竹笛在“重”体量中绽放“新”的交响质感,堪称对竹笛重奏形式的大胆突破。

香港笛研团队带来两首香港作曲家何旻轩的重奏佳作——九重奏《他的世界没有名字》与六重奏《浪影逐流》。为达作品最佳演出效果,特此鸣谢香港中乐团特许朱文昌先生和杜峰廉先生参加此次演出。

《他的世界没有名字》为笛子九重奏而作,核心是探讨“个体在群体中的自处”:每个乐手都可成为“他”,借音乐诉说那些不可见、难言说的故事。作品以现代作曲手法编排九声部,在“繁”与“简”间找到绝妙平衡,像人与人的沟通般,藏着既是个体又是群体的矛盾与无奈。不同于传统合奏偏重齐奏,它靠声部间的对话、呼应与叠加,充分挖掘竹笛灵动、醇厚、高亢的多样音色,既无声部繁杂的混乱,又比小型合奏更具戏剧张力,是传统乐器向“精细化重奏”探索的亮眼尝试。

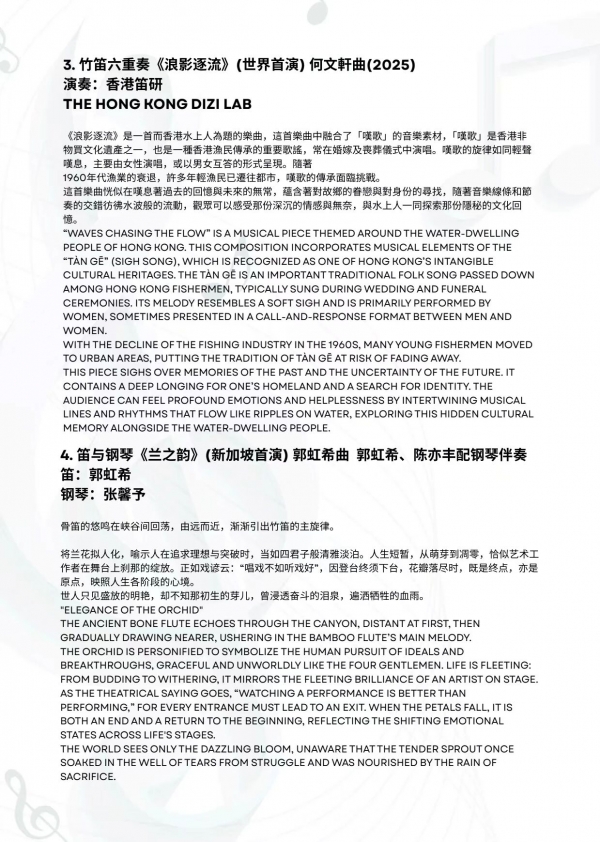

《浪影逐流》则以香港水上人为创作题材,还融入了香港非物质文化遗产——渔民传统歌谣“叹歌”的元素。作品采用“六声部”这一适中规模,走“小而精”的路线:摒弃大型重奏的复杂架构,专注于声部间的默契配合与细节呈现。简洁的织体凸显竹笛的灵动,轻量的声部碰撞带来新鲜感,旋律中加入“埙”来模拟“叹歌”的声腔,旋律里满是对过往的追忆与对未来的怅惘,节奏交错如波光流动,如同人生的走马灯,道尽对时代变迁的无奈与随波而行的感慨。这首作品让传统竹笛在“轻量化重奏”中焕发出细腻鲜活的新气质,为小型竹笛合奏提供了更具创意的方向。

笛子与钢琴《兰之韵》,是一场“创作与演奏”的双重精彩——上海音乐学院竹笛专业在读博士研究生郭虹希不仅是演奏者,更是作曲者,还特邀上海音乐学院民乐系艺术指导教师张馨予担任钢琴伴奏。乐曲开篇,骨笛的悠鸣似从“峡谷”中飘来,由远及近引出竹笛主旋律,像兰花悄然萌发;郭虹希以细腻气息,奏出兰花的“清雅淡泊”与追逐理想的韧劲,而张馨予的钢琴如温润土壤,稳稳托举笛声,让“舞台刹那绽放”与“登台终须下台”的哲思更显立体。旋律从柔和到激昂再归平静,暗合“芽儿浸泪泉、洒血雨”的成长真谛——笛声时而高亢如呐喊,时而低回似沉思,听众既能听见兰花的一生,也能看见追梦者的坚持,让《兰之韵》成为一场关于生命与理想的对话,曲终后“兰香”仍萦绕耳畔。

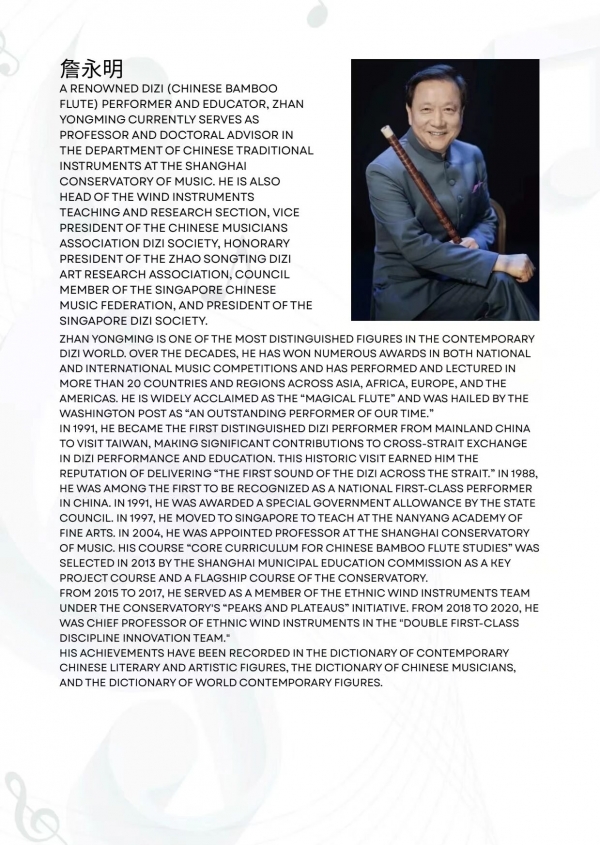

三支低音笛重奏《春逝》,则是詹永明教授在其竹笛独奏曲《春逝》基础上改编而成,初衷是追忆恩师赵松庭先生。重奏形式让这份缅怀更添厚重与层次:开篇三笛交织,低沉音色似岁月低语,缓缓牵出与恩师相关的回忆;旋律推进时,音程的跳跃藏着受教时的顿悟、相伴时的暖意,细腻勾勒过往点滴。演奏者对气息的把控堪称精妙——弱奏时如私语诉思念,强奏时似呐喊释悲痛,滑音、颤音的穿插让情感更显绵长。尤其三笛的和声,时而如师生对话般呼应,时而层层递进推高情绪,将对恩师的敬仰与追思慢慢铺展。整首曲子没有刻意煽情,却以笛音为桥,让那份真挚的师生情跨越时空,直抵人心。

竹笛重奏《THE MIGRATION OF THE BIRDS》由新加坡文化奖得主Eric Watson创作,演奏阵容同样亮眼:詹永明教授、朱文昌老师及Jeremy Lim、Megat Firdaus四位演奏家,分别担任竹笛、箫、长笛与马来竹笛的领奏,由陈庆伦博士执棒。作品以梆、曲、新声部的交错叠印,让群鸟迁徙的盛况在耳畔“活”了过来——不同拍子相互缠绕,似无数飞鸟振翅的节奏交织,时而密集如群鸟掠过天际,时而错落如梯队变换,生动勾勒出迁徙的动态画卷。更妙的是四件笛类乐器的领奏:竹笛清亮如晨光中雀跃的飞鸟,萧沉郁似远空盘旋的孤雁,长笛流畅若低空滑翔的姿态,印度竹笛则带着异域韵律,似飞鸟掠过不同地貌。四者交替辉映,既赋予音乐丰富的风格层次,又让每段旋律都成为迁徙途中的独特景致,听众仿佛随笛音追随群鸟,沉浸式感受自然与音乐交融的震撼。

竹笛与乐队《楚河汉界》是新加坡作曲家冯国俊的作品,由陈庆伦博士指挥,新加坡本土培养的竹笛专业学生梁睿智独奏,印象南洋艺术协会乐队伴奏。作品以象棋为魂,将棋盘上的对峙化作可听的旋律,趣味十足。开篇节奏明快,竹笛与乐队交织,似兵卒冲锋、炮马跃动,瞬间铺开“楚汉”攻防的紧张开局;紧接着转入沉缓慢板,笛音渐柔,乐队织体变薄,仿佛棋手握子沉思,反复权衡每一步的利弊;随旋律推进,张力渐升,竹笛音色转锐,乐队声部碰撞加剧,节奏陡然加快,似棋局进入胶着,险招迭出;临近终局,音乐骤然收束,落音利落如定局之棋,胜负既分,余韵却绕梁不散,让听众在声浪退去后,仍沉浸于“棋局”的未尽思绪中。

竹笛与乐队《香江印象-维港风情》,由上海音乐学院竹笛专业在读博士研究生龚伟健包揽创作与演奏。作品以维多利亚港为核心,将海港的壮丽与作曲家的乡愁揉进旋律,听来如临其境——开篇一声喉音,惟妙惟肖模仿香港渡轮航行的场景;旋律舒展明亮,似晨光洒在湛蓝海面,乐队织体中藏着船只穿梭的轻快节奏,高楼天际线、青山环抱的景致随音符渐次铺开;中段旋律转柔,带着追忆的温度,笛音或弦乐的轻吟,似作曲家回望成长点滴,满是对这片土地的眷恋;尾声旋律上扬,明快中透着憧憬,如维港浪潮般充满生机,既藏着对故乡的感恩,也满含对未来的期许,让听众读懂:维港不只是风景,更是一份深沉的故乡情。

竹笛与乐队作品《祁连音画—舞沙》,由上海音乐学院竹笛专业在读博士研究生卢耀波创作并演奏,还特邀陕西省戏曲研究院青年二胡演奏家辛凌艺担任对奏嘉宾。作品将西部沙漠的壮阔与丝路的深情尽数铺展:开篇乐队织出“黄沙漫天”的苍茫底色,低沉弦乐似瀚海无垠,竹笛则以灵动音型模拟“沙舞风鸣”——时而轻颤如细沙漫卷,时而急促似狂风掠地,巴丹吉林与腾格里沙漠的磅礴跃然耳畔;旋律转入柔缓后,低音大笛音色温润,与二胡对奏,似在诉说河西走廊的爱情故事,如“你是风儿我是沙”般缠绵,绵长乐句里满是缱绻情愫;而后节奏陡然明快,乐队与竹笛交织出热烈篇章,仿佛重现丝绸古道的商旅往来与文明交融,每个音符都透着历史的厚重。整首曲子以竹笛为魂、乐队为骨,既绘尽沙漠雄浑之美,又道尽丝路人文温度,让听众随乐声跨越时空,触摸西部大地的苍茫与深情。

音乐会的高潮,由詹永明教授携全体上海音乐学院竹笛学生演奏的经典作品《婺江欢歌》点燃——这首曲子是詹教授1978年的创作,历经岁月仍焕发活力。乐曲开篇由詹永明教授独奏,清亮笛音似清晨第一缕阳光洒在婺江上,营造出宁静又充满生机的氛围;随后全体学生与乐队接入“欢歌”段落,以优美抒情的婺剧曲牌“卜字调”为音乐元素的曲调,展现婺江两岸宁静秀丽的自然风光,詹教授换用排笛演奏,节奏渐快,旋律变得活泼跳跃,灵动音符与欢快节奏勾勒出婺江之上船只往来、人们劳作游玩的热闹场景,满是生活的美好与幸福,旋律热情奔放,后段运用循环换气技巧与快速颤音指法相结合,将现场情绪推向高潮,尽显婺江两岸人民对美好生活的赞美与憧憬。

值得一提的是,为了让演出者们有更深层次的交流,詹永明教授还特别邀请著名笛、箫、排箫制作师郭新明前往新加坡,为新加坡竹笛学会开办乐器制作讲座。郭新明现场讲解笛、箫、排箫的制作工艺与心得,为这场音乐会增添了一抹别样的色彩。

在新加坡建国60周年这个特殊节点,这场《笛韵传奇—新中笛乐·情谊悠长》竹笛专场音乐会,早已超越“华乐盛宴”的范畴,成为中新文化交融的生动见证。从《第一十重奏—梦的呼唤》对先辈的缅怀,到《他的世界没有名字》《浪影逐流》对重奏形式的创新;从《兰之韵》对理想的咏叹、《春逝》对师恩的追思,到《THE MIGRATION OF THE BIRDS》的多元风格、《楚河汉界》的棋趣、《香江印象-维港风情》的乡愁、《祁连音画—舞沙》的丝路豪情——每首乐曲都以竹笛为媒,勾勒出独特的情感与意境。最终,詹永明教授携众学子奏响《婺江欢歌》,将全场气氛推向顶点。整场音乐会不仅展现了竹笛艺术在独奏、重奏、与乐队合作等形式中的无限可能,更以乐为桥,串联起中新两地的音乐力量,让笛韵中的情谊跨越山海,在狮城夜空久久回荡,为2025新加坡华乐节留下了浓墨重彩的一笔。

摄影张明艺

开演前新加坡华乐总会会长郑朝吉博士(二排右4)看望大家并合影留念

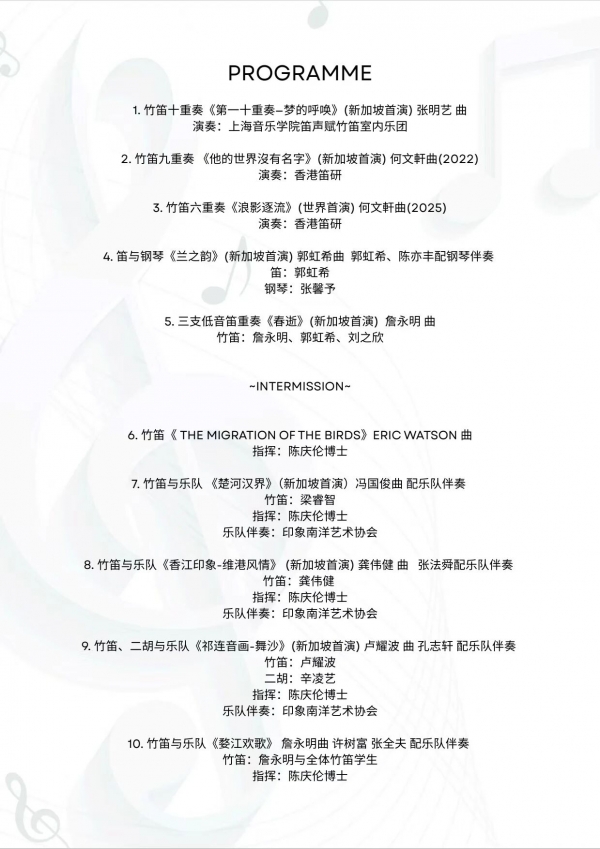

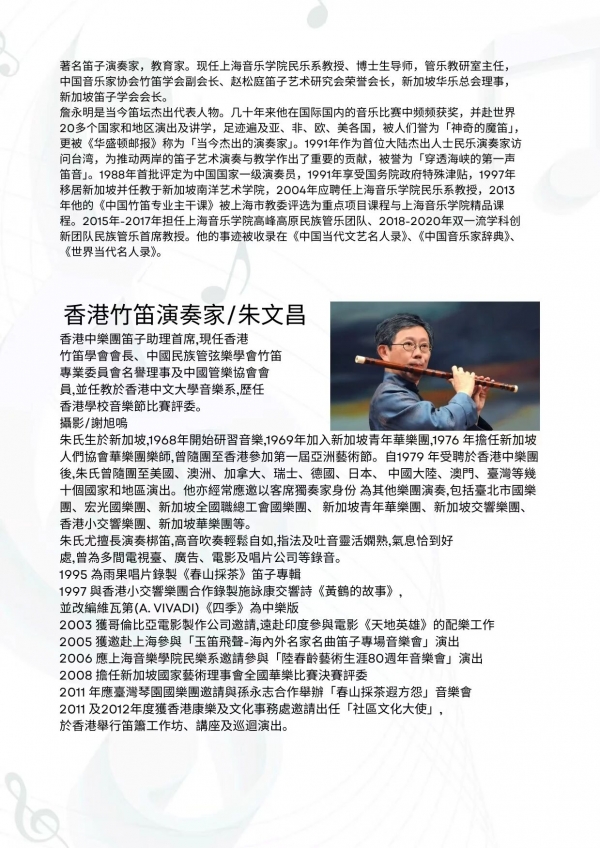

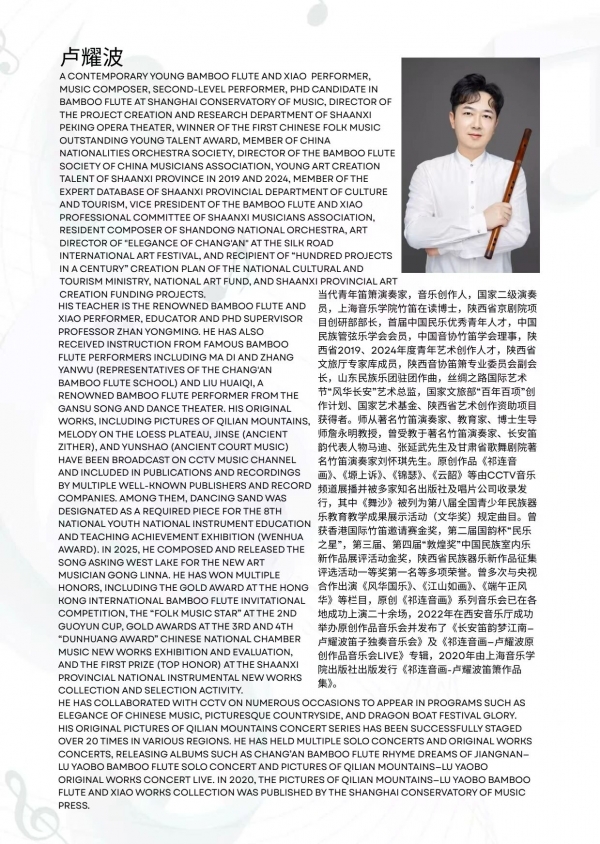

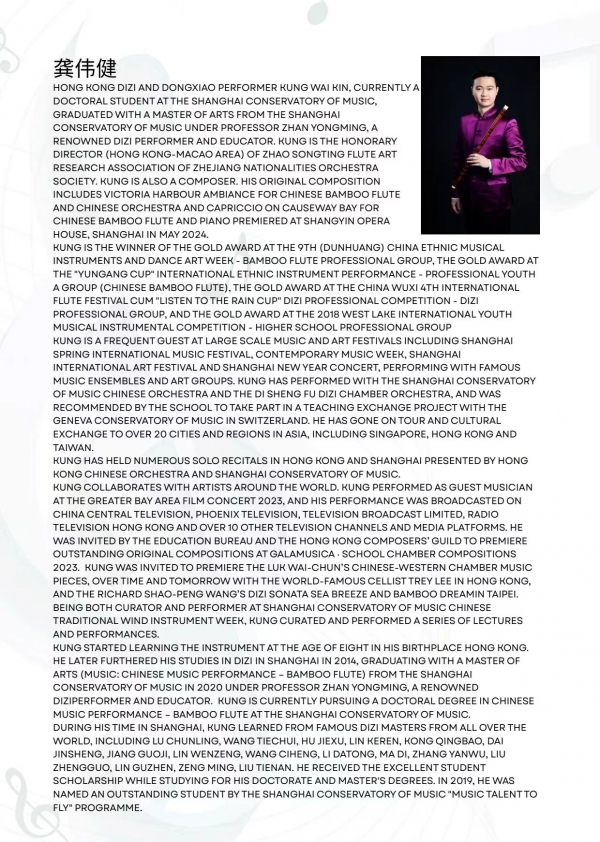

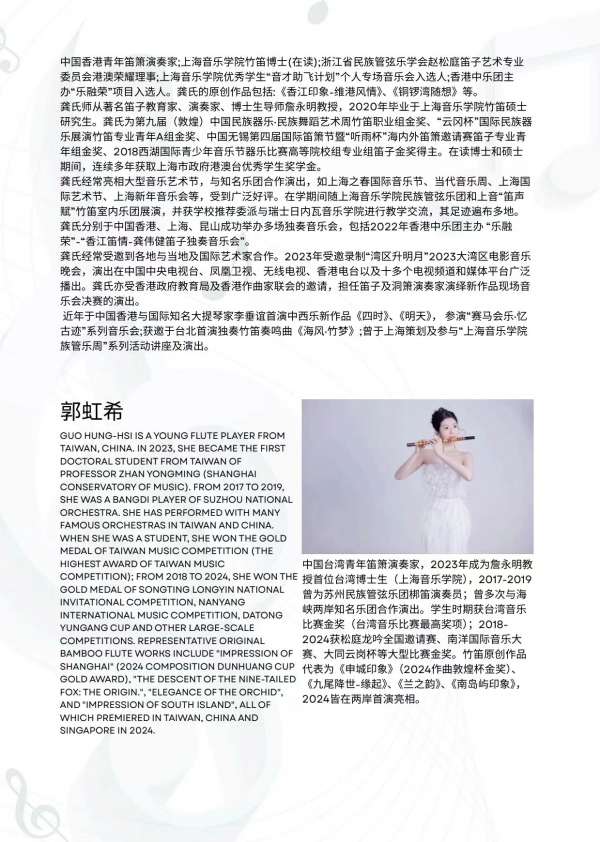

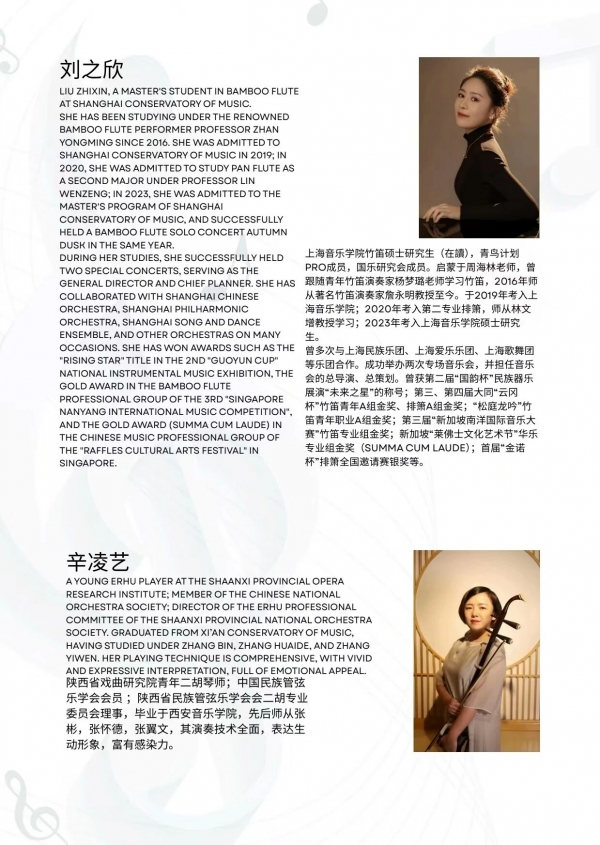

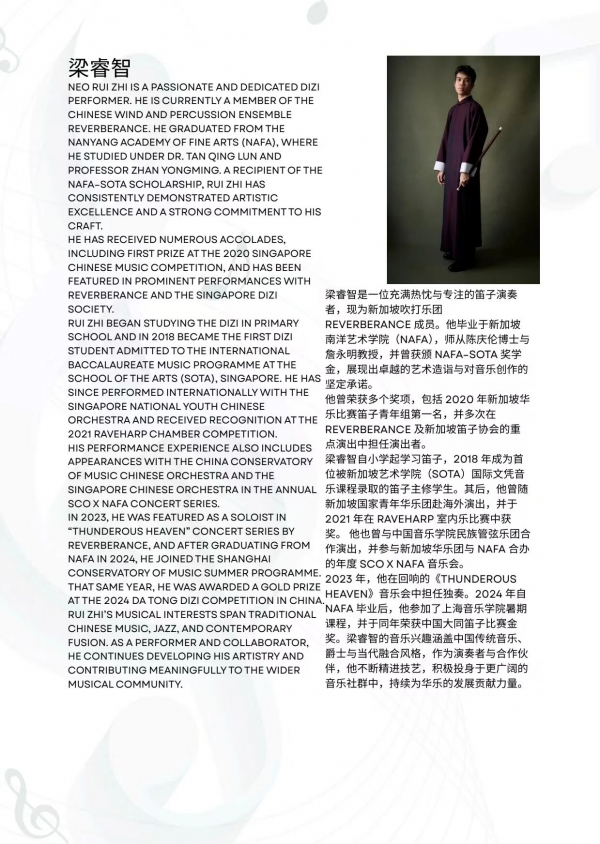

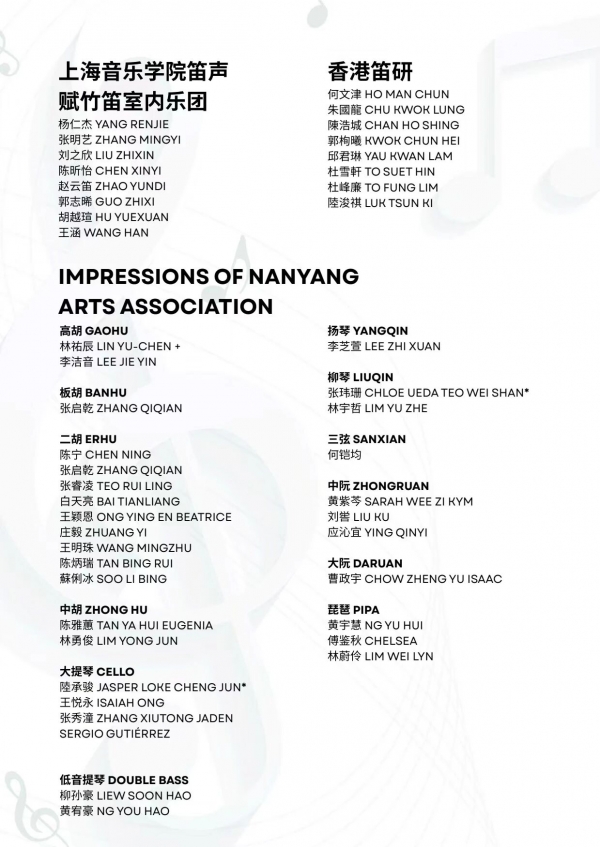

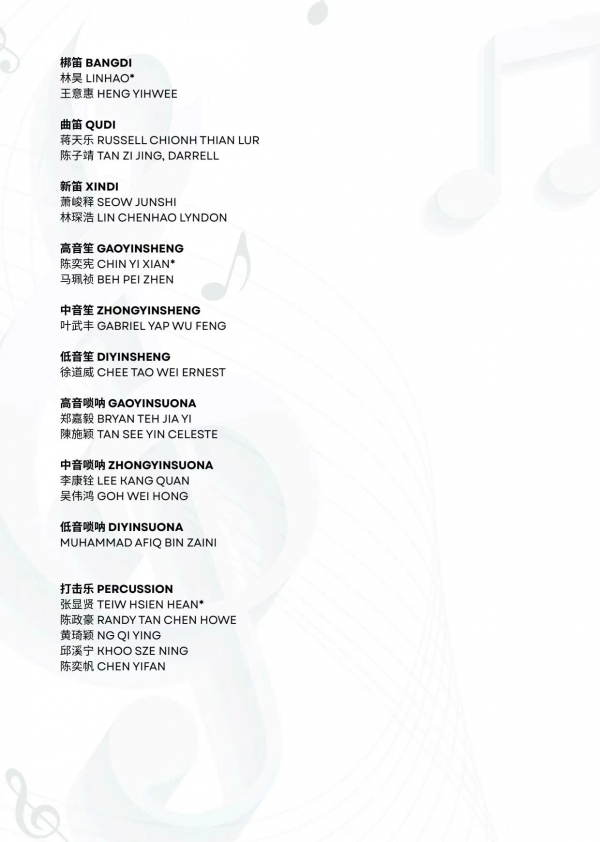

附音乐会节目册