今天,我们一同走进浙艺校友杜如松的艺术人生,共同探访这位赵松庭先生的同乡忘年与入室弟子,在学生与教师不同身份的多次转变、在讲台与舞台多个场景的不停转换中,始终秉持“黄龙精神”的艺术初心、践行“笛艺在笛外”的严师教诲、坚守“技道交融”的处世哲学,从昔日的一名竹笛少年逐渐成长为“南派笛韵当代传人”的动人故事。

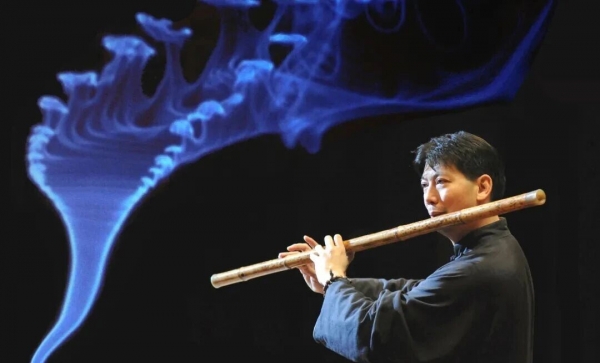

杜如松,著名笛箫演奏家,一级演奏员,曾任浙江音乐学院国乐系系主任,中国音乐家协会竹笛学会副会长、中国民族管弦乐学会常务理事、浙江省音乐家协会副主席、浙江省非物质文化遗产保护协会副会长。浙江省宣传文化系统“五个一批”人才,获台湾第19届金曲奖“最佳传统音乐诠释奖”“最佳专辑奖”。主要代表有《扁舟载月》《雁南飞》《竺缘》《莲台凝香》《渔笛清幽》等。

乡音引路,笛童拜师

“我从小就知道,家乡东阳出了个‘江南笛王’赵松庭,是个了不起的人物。”因为仰慕赵先生的笛艺,杜如松从小就迷上了笛子,七岁开始吹笛,十岁就能登台独奏,曾被人们誉为“江南小神童”。

1978年4月,经浙江省文化局同意,浙江省“五·七”艺术学校更名为浙江艺术学校,并于6月份正式启动了越剧班、越剧音乐伴奏班的招生工作。彼时,赵松庭已调入浙江艺术学校任教。得知赵先生回老家探亲,父亲便拉着一心想考浙艺的杜如松迈进了赵松庭在东阳巍山的老宅。在那座古朴的四合院里,杜如松终于见到了心心念念的赵先生。“一位儒雅清瘦、风度翩翩的师长,学问深厚,笛艺精湛,真是帅极了。”多年后回想起师徒初次见面的情景,杜如松依然会流露出对恩师的仰慕之情。

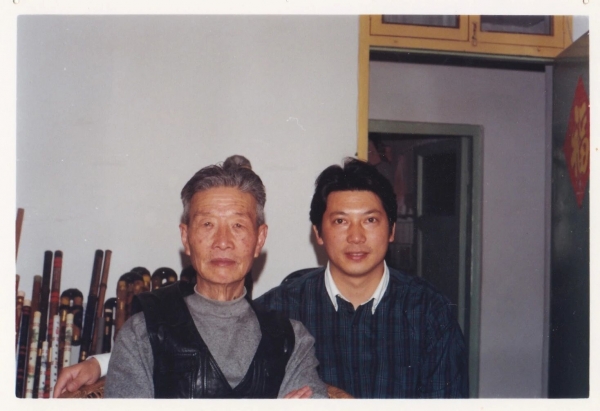

图为杜如松与恩师赵松庭。

听完杜如松的演奏,赵松庭既惊喜又为难。由于当时笛子专业已经招满,又不想错过眼前这个可造之才。赵松庭沉思良久,对杜如松父亲缓声说道:“小孩子天份不错,但要考笛子只能等明年再说。今年唢呐还有一个空缺名额,不妨可以试试”。回家路上,杜如松就暗下决心,管他是笛子还是唢呐,我一定要考进浙艺成为赵先生的弟子。

3个月后,杜如松如愿走进了浙江艺术学校的校园,开启了他与笛子为伴的艺术生涯,还有与赵松庭先生长达20余年的师生情缘。

杜如松在试吹赵松庭先生研发的弯管笛

黄龙淬炼,笛艺筑基

当年的艺校紧临黄龙洞,周边植被茂密、风景如画、环境清幽,为14岁的杜如松营造了一方潜心学艺的乐园。当时学校虽然条件简陋,但艺术气息和学习氛围都很浓。由于琴房数量有限,杜如松和同学们经常会跑到黄龙洞旁的宝石山上练声、拉琴、吹笛。山上蚊虫多,经常叮得大家浑身上下到处都是包。回到学校,男同学们还会认真数起身上的蚊子包,比比谁的“战果”更丰硕,“三只蚊子一碗汤”一时成为彼时艺校学子间的一句课后美谈。

那时的艺校学生,年纪虽小,但上进心都很强。一次考试比别人差了0.5分,就要想尽一切办法在下次考试时赶超回来。每晚息灯后,总有学生会提前躲在琴房里,待值班老师巡查结束后,再用报纸遮住窗户,挡住光线,轻声练艺。为避免琴声太大,拉二胡的把铅笔折断做成一个杆子,弹琵琶的贴住弦,打鼓板的用毛巾盖上,一块不够就两块、三块,不让乐器发声,在静寂中练习。

“当时各方面条件虽然都很艰苦,但自己的内心很纯粹。艺校4年,我把所有心思都用在了学笛上,幻想着长大后也要成为赵先生那样的人。”每当回忆起当年艺校的求学之路,杜如松总会露出孩子般纯真的笑容。

恩师扶择,笛韵长存

因为是同乡,赵松庭对杜如松更是多了一份关爱。学校小红楼一楼的教师宿舍里,经常出现师徒二人促膝而谈的身影。“技术是手段,越多越好,但不是目的。”这是当年赵松庭在杜如松毕业纪念册上的留言。“文化不好,笛子吹得再好也只是乐匠。”这是赵松庭经常对学生杜如松作的提醒。

赵松庭与学生进行笛子教学。左一为赵松庭,左二杜如松,右一戴亚。

为了提升学生的文化素养,也为了引导学生从演奏向创作拓展,赵松庭曾要求学生们以明代诗人凌云翰的七言绝句《西湖渔者》为词进行创作。为此,杜如松一连数日跑到西湖边寻找灵感,一字一句细细揣摩诗句意境,体悟诗人当年的创作心境,由此创作出自己人生第一首作品《扁舟载月》,这也成为了他在上海音乐学院毕业音乐会上演奏的成名曲,一经亮相即赢得满堂喝彩,从此也奠定了他“以文入笛、技道交融”的艺术风格。

杜如松毕业后曾留校短暂任教,又在赵松庭的勉励扶持下赴上海音乐学院求学深造。此后,无论是在浙江歌舞剧院的舞台上,亦或出访法、德、美、日等国演出时的聚光灯下,还是在浙江音乐院国乐系的琴房里,浙江艺术学校留下的印记始终伴随着他,在不断的自我突破中拓宽对艺术的认知边界,形成“清、微、淡、远”的处世哲学。

正如他的一曲《鹧鸪飞》让海外观众惊叹于中国竹笛的表现力;他与日本尺八演奏家即兴合奏,展现中日音乐对话的可能。“笛子虽小,却能连接古今中西,关键是要找到共情的支点。”杜如松如是说。

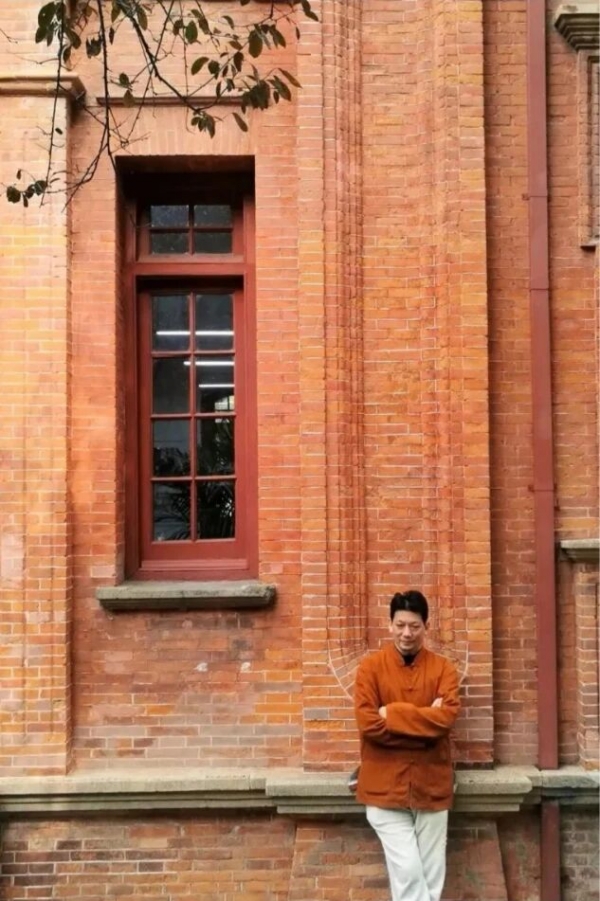

从竹笛少年到笛艺名家,多年来,杜如松经常是一袭素衫,恰如恩师赵松庭当年的模样。褪尽浮华,回归本真,他以自己的方式诠释着艺术的纯粹:艺术的至高境界,不在于声名显赫,而在于内心如竹、清澈如笛的简单与坚守。