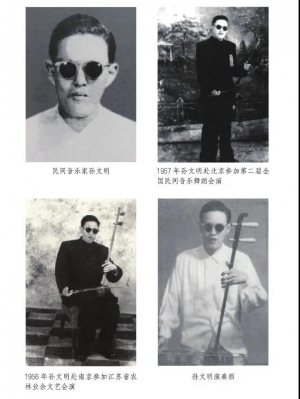

在中国浙江上虞有一位民间盲艺人孙文明,他4岁失明,13岁颠沛流离,后以坐堂卖艺拉二胡为生。他从民间文化中走来,又走回到民间去,最终将自己的艺术在历史的机遇中推上了大雅之堂和最高学府。

他不曾想到的是,一个民间艺术在上海民族乐团和上海音乐学院的讲课,成就了他在中国二胡演奏艺术文化形态发展中的一只奇葩,屹立于中国二胡艺术百年文化之中,极具特色和话语权。他短暂的一生为我们留下了11首二胡曲,其内容之丰富,技法之厚重,令世人惊叹......

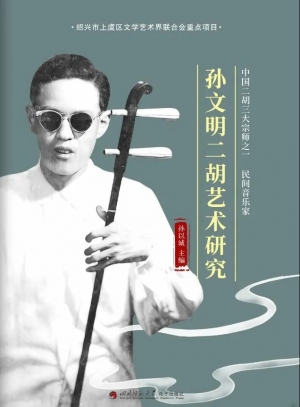

《孙文明二胡艺术研究》

孙以诚 主编

近日,孙以诚先生编著的《孙文明二胡艺术研究》一书由四川师范大学电子出版社出版发行。此书中不仅详细介绍了孙文明的生平和他在二胡艺术发展史中的地位与贡献,还提供了业内专家学者关于孙文明二胡艺术的文献与研讨内容,同时包含孙文明11首乐曲的曲谱和研究文章,并刊印出全部乐曲演奏时所需的弓法,供演奏者参考使用。

目 录

序言一

作者:刘长福

中国大陆第一位获得硕士学位的二胡演奏家,著名民族音乐教育家,中央音乐学院教授。

获悉由孙以诚先生编著的《孙文明二胡艺术研究》一书即将出版,甚为欣慰。以诚先生是我在中央音乐学院附中时的同窗好友,他敏而好学、对知识孜孜以求,在学校期间就展现了其多才多艺的优势。除了二胡专业的主科和其他音乐基础课程以及相关文化课的学习之外,他在篆刻等方面也拥有极高的天赋,附中期间他就曾为我篆刻了多枚非常精美的印章,这些印章我至今依然珍藏着。几十年来他从事过歌舞团民族乐队的工作,也曾从事过文物篆刻、古陶瓷鉴定及音乐编辑等多项文化艺术工作,后来又在浙江省国际文化交流协会任职。他同时还是中日尺八交流史研究专家,其撰写的《日本尺八与杭州护国仁王禅寺》的学术论文曾在中日两国音乐界引起过较大的反响;在他从事二胡的演奏、教学和研究近五十年期间,曾先后应邀赴德国汉堡、俄罗斯圣彼得堡及日本等国举办过二胡讲座、现场刻印、书法篆刻展览以及音乐会独奏、讲学、学术考察访问等多项文化艺术交流活动。可以说孙以诚先生是一位才艺兼备、阅历丰富、艺术积累深厚的艺术家。

2003年孙以诚为了学习和研究民间音乐家孙文明的二胡艺术,专程到上海向上海音乐学院吴之珉教授学习孙文明先生的二胡曲,其间得到了做为孙文明嫡传弟子吴之珉先生的悉心教授;2016年10月他再次到上海音乐学院向吴之珉和林心铭(与吴之珉同为孙文明嫡传弟子)二位教授了解孙文明的往事并继续向他们学习和交流孙文明的作品,之后每年他都到上海向吴之珉先生求教,其学习和研究孙文明二胡艺术的赤诚之心天地可鉴。

通过不懈的努力,孙以诚谦虚好学和刻苦钻研的精神终于结出了硕果,2017年他的《孙文明二胡曲》一书终于问世了。吴之珉先生专门为该书做了“序言”,并称赞孙以诚先生“为宣传并积极推广孙文明先生的二胡艺术,不为名利而热心为先师呐喊呼吁的忘我精神,令我非常感动”。2018年4月6日孙以诚研究复制的孙文明当年使用过的铜琴被国家知识产权局授予“实用新型专利证书”向社会推广。2019年7月8日吴之珉先生亲笔书写颁证授予孙以诚为“孙文明二胡艺术第三代传承人”的证书。

除了个人对孙文明二胡曲的学习和研究之外,以诚先生还在杭州、上虞、绍兴等地举办了多场孙文明二胡艺术的演讲会和学习班,并免费向人们宣讲、示范和推广孙文明的二胡艺术,受到了专业院校的二胡教师和广大二胡爱好者的欢迎和好评,在社会上也产生了较大的影响。

此书定名为《孙文明二胡艺术研究》,其中不但提供了有关的文献和部分研讨会中关于孙文明二胡艺术的文章,详细介绍了孙文明的生平和他在二胡艺术发展史中的地位与贡献;而且囊括了前书尚未纳入的《志愿军归国》和《二琴光亮》的曲谱以及孙文明全部十一首乐曲和相关的研究文章,在原书的基础上新增了很多新的研究内容。同时,为便于读者和演奏者的学习与研究,该书不但刊印了全部乐曲的曲谱与研究文章,同时也将演奏时所需的弓、指法一并标出供演奏者参考选用。

可以说《孙文明二胡艺术研究》一书是一部研究孙文明二胡艺术最全面、最权威的著作,它不但为学习者带来了最直接的帮助,而且对于研究孙文明的二胡艺术也具有较高的学术价值。作为他的老同学和二胡界的同仁,我对孙以诚先生潜心研究和热情推广孙文明先师二胡艺术的执着和无私奉献的精神表示由衷的佩服和诚挚的感谢,并预祝以诚先生的新书《孙文明二胡艺术研究》早日出版问世。

中央音乐学院 刘长福

2020年11月28日

序言二

作者:杨光熊

中国人民解放军艺术学院器乐教研室主任,教授、著名二胡演奏家、教育家、理论家。

中国弓弦乐器的发展,经历了自唐宋以来一千多年的沿革,其历史的记录方式是文字记录(史料、诗词等)和实物记录(雕塑、雕刻、绘画、摹图、乐器的考证)。历史上“胡琴”称谓的同名不同器,表明了弹奏与用弓子擦奏的区别,从板材震动到皮膜琴体震动,从棒擦乐器到弓毛弓擦乐器的推进,为我们留下了该门类乐器沿革的影子和依据。

沈寄人先生(号仁和)在《中国音乐指南》(上海世界书局1925年出版,石印本,上海复旦大学图书馆收藏)一书的二胡摹图旁写下了“总名胡琴又名二胡”八个字,标明了“总名胡琴”与“二胡”的关系。“总名胡琴”时代经历了自明中末期至今的胡琴发展历史,记录了华夏大地民间传统文化中以戏曲、曲艺、说唱、民歌和小型乐器组合类乐队中,以“胡琴类”乐器为主奏乐器称谓的演奏,让我们深刻地感受到,正是“总名胡琴”时代奠定了“中国二胡艺术”发展的雄厚基础。这是现代以二胡为主体,弓弦乐发展的寻根问祖之地,不在这里做学问,我们是没有出路的。

如果从刘锦藻编著的《清朝续文献通考》(1911年以前的历史)和沈寄人编著的《中国音乐指南》(1925年)上,我们第一次听到“二胡”两个字,至今经历了百年的历史,这应当是中国二胡演奏艺术的发展史。这段历史经历了三个历史时期,四个历史阶段,即1911至1949年、1949至1978年、1978年至今的奠基时期、发展的初级阶段和繁荣发展的阶段。

现代百年二胡的历史在中国传统文化的推承中,呈现了多种文化形态。以刘天华学派,东西乐艺观兼容并包的推承之路;以华彦钧(阿炳)传世的三首作品和蒋风之演奏艺术,传统文化精神的推承之路;以孙文明演奏艺术,民间文化的推承之路;以吴地、粤地、秦地等地域风格流派的推承之路;以跨界和通俗文化演奏的推承之路,可谓“百花齐放,百家争鸣”。学派也好,乐派也好,流派也好,如何能立于历史的发展之中被历史认可,不是一人说了算的,而是历史发展的天平(一头是历史文化审美的审视,一头是作品、演奏和受众体的品鉴)看一看它的文化内涵在传承发展中留下了什么历史性的坐标,这样来恒定一个历史人物,乃至他的艺术就不难了。

孙文明二胡艺术,面子上看是地域风格语言:评弹、滩簧、昆曲、沪剧,江南丝竹、广东音乐等表现力十分丰富,为其语言设定的演奏乐器及其技法,也是独树一枝,什么时候听都令人耳目一新。但从其音乐内涵的指向却是中国民间文化浸润下的产物,在中国二胡演奏艺术发展史上应占有重要的位置,这一点是勿需争辩的,因为其坐标的历史意义是代表了一个门类艺术民间文化和地域风格的语言,其文化属性是推承发展中的重要组成部分,是不可代替不可缺的。因此你懂得刘天华、懂得阿炳、蒋风之,也必须要懂得孙文明。

在现代二胡演奏艺术的发展推承中,有两位历史人物均是盲人,一位是华彦钧(阿炳),一位即是孙文明。阿炳以沿街卖艺为生,刚见到新中国的曙光就离世了,为我们留下了以儒、释、道中国传统文化精神为代表的旷世之音,洒向九州大地,腾飞于世界之林。孙文明以坐堂卖艺为生,从民间文化中走来,又走回到民间中去,最终将自己的艺术在历史的机遇中推上了大雅之堂和最高学府。他不曾想到的是一个民间艺人在上海民族乐团和上海音乐学院的讲课,成就了他在中国二胡演奏艺术文化形态发展中的一只奇葩。他的演奏,完成了一个民间艺人,从传统民俗向经典文化的转化,他的艺术经历了生活和人生的磨砺,从民间文化厚重的积淀中,抓住了地域音乐语言的风格,屹立于中国二胡艺术百年文化之中,极具特色和话语权。他的作品所表现的音乐语言特征,彰显了他的艺术魅力,从戏曲、曲艺、民歌等声腔到鸟叫、吹号、行军、走路等模仿,是音韵和色彩的到位。从他演奏的跳动大、装饰音多而自然、高音区的特殊功效上,从他在换把、滑音、小指倚音、上一把原位一指上移、揉弦与不揉弦、三指抻指到碰音、颤音、透波音的演奏上,从带顿弓、双弦双马尾、不用千金的演奏上,其内容之丰富,技法之厚重令世人惊叹。孙文明二胡演奏艺术因腔而生的演奏技法,习者不唱不会,不模仿不会,不由心而发不达,即使是“一指禅”(各种装饰音换把),终极转换声音的到位,始终是为语言服务的,这是当今现代二胡演奏艺术所不应淡化的东西,极为珍贵。

由周皓先生受命去江苏寻找孙文明先生,再到林心铭、吴之珉、吴赣伯等先生亲受其艺,留下孙文明先生第一代人的声音,再到上海奉贤成立“孙文明二胡艺术研究中心”和杭州建立“孙文明二胡艺术研究所 ”,将孙文明艺术源于民间,高于民间,再推向民间的全过程推承至今,这一切应当是值得历史反思的。

孙文明二胡演奏艺术的三代人,祖师爷孙文明先生作为视障人,比华彦钧先生幸运,赶上了新时代,将自己的声音留给了后人。第二代传承人以林心铭、吴赣伯、吴之珉、周皓等先生为传承的队伍,将声音转换为乐谱,并在现代二胡演奏艺术初期阶段发展至今的辛勤耕耘中,延伸到盛世祥和的今天。第三代人孙以诚等先生,作为改革开放年代的推承人,以普及为契机,以艺术为梳理,将三代人的辛劳,梳理成集修为正果,这是不能不提的。孙文明先生走街卖艺和坐堂献艺之时,并没有想到自己的演奏会成为现代百年二胡发展中文化形态中的一种风格。上海民族乐团、上海音乐学院将孙先生请上大雅之堂和高雅学堂来讲座,也并没有发现这一局正是百年二胡发展中走向民间,学习民间推承发展的必由之路。

从“总名胡琴”时代走出来的现代百年二胡,正处在繁荣发展时期,从第三代到第五代传承人经历了70年的历史,可以说坎坷磨砺,又见新春。改革开放40多年是中国二胡演奏艺术发展速度最快的历史时期。思想的解放,职业高等音乐院校的再扩建,百万人传承队伍的壮大,演奏家、教育家团队和职业作曲家创作作品的丰富,演奏理念和技法的高速推进,乐器的改良,这件1924年才在北大音乐传习所开设为正式国乐课课程的民间乐器,终于走进了千家万户,极大的证明了该门类艺术顽强的生命力。

面对东西方文化的碰撞,“圆周率”将一个门类艺术在传承与发展、传统与现代争论的问题上,又回到了初始的起点。二胡演奏艺术在部分群体中反映出的问题应当值得反思。部分职业和非职业教育中,在人才培养上重技轻艺,重速轻韵。侧重人才培养的文化教育太少。在演奏、教学传统、民间、现代、跨界文化上,重现代跨界、忽视民间传统文化的学习。一部分人陷入纯粹的舞台形体炒作和炫技的状态。教学中不重视基础技法的修成,不重视作品音乐内涵地域风格和民间传统审美的传递。技术推进的速度太快,学养教育跟不上,没有完成“形而下”向“形而上”的升发,这是历史留给二胡演奏艺术下一个100年中应当反思的课题。中国二胡演奏艺术如果远离传统审美,不向传统民间吸取养料,不在现代的推进中“古为今用,洋为中用”,“中学为体,西学为用”,这件乐器是会陷入只做表面文章而驻足不前的境地。

综上所述,我们再来看孙以诚先生这本《孙文明二胡艺术研究》书的问世,它为二胡教学和演奏走入民间文化,为填补孙文明艺术研究的空白和民间文化在深层次上的学习和探究,起到了催化剂式的效应,其现实意义应当是非常值得思考的。对孙文明先生的演奏,从二胡艺术研究的学术角度出一本书,在百年二胡发展史中实属不多。孙以诚先生将样书底稿发过来,并求在看后留几句话,我因眼疾早已“只说不写”了,但仍欣然应命,因为此事不是一般的出版,其历史性、系统性、艺术性上都有可圈点之处。因为就“孙文明二胡艺术”来讲,这是国内目前较为全面的一本著作,以孙文明先生其人其事、艺术沿革、作品诠释、乐谱集全、生平年表,再到艺术理论上的探究,信息量大,资料丰富,极具收藏和研究的价值。既然加了“研究”两个字,就不单单是一个演奏诠释的普及问题了,既要考虑爱好者自娱自乐的需求,又要顾及到孙文明演奏艺术的历史性和学术性,在民间传统文化淡化和缺失的现实状态下,此书应是中华优秀传统文化传承中孙文明艺术的参考依据之一,虽是一家之举,但可唤起万人之行,这也是作者“要给历史一个交代”的初心所在。

观样书稿,此书有几个突出的看点:

第一、系统性。将乐人乐事、艺术沿革、全部作品的展示与诠释、文论研究、推承路线汇集一起,应当说实属不易。

第二、历史和时代感相交叉。从全书多角度体现的孙文明二胡艺术的乐人乐事,佐证了孙文明二胡艺术从民间走向社会、又从社会走入千家万户,其发展的脉络是历史的必然,从时代感来讲也是中华优秀传统文化传承脉络的行进图,再一次证实了是不会逆转的。二胡人将见到的孙文明先生生命流程中的诸多形象,应当说是鲜活的,为孙文明乐曲的研究提供了资料。

第三、作品的诠释和弓指法的标定列的清清楚楚。在每份谱子上著作人都详尽的标定了弓指法。孙文明作品的大部分是地域音乐语言的演奏与模仿,出于学习的需要,无论是职业还是非职业的演奏员,在不了解地域语言的行腔时按图索骥,依靠的只有乐谱和弓指法,它可以引你入境,这一点著作者先行了。中国二胡艺术传谱中的弓指法,如刘文金先生所谈“弓指法按规律行之,不一定音音都标之,易成千篇一律”。可有些地方他作为二胡专业,又在数小节中严格标出弓指法,认为最好以此行之,因为是作者认为的音乐内容表现之必须。孙以诚先生将十一首乐曲全部标出了弓指法,即出于对原作传承中的尊重,做到文有出处,又以详尽之态度利于普及之目的,力求一目了然,弓指法中有小的移步,但终不变形。此外,在作品诠释的同时,他还列出了演奏琴琴制、定弦和乐曲时间的列表,将乐谱与伴奏谱分开,便于教学和普及,使学习者一目了然,这些都是可圈点之处。

第四、孙文明先生的作品并不是一下子全部呈现出来的。从吴之珉先生所写“序”中的详尽材料来看,从1959年起孙文明演奏作品是从六首、七首、八首依次隔时出版的,此书中再次推出的《送春》《志愿军回国》《二琴光亮》等乐谱,是孙以诚先生近两年经过千辛万苦记录下来的真实乐谱,为研究孙文明的作品和普及上课提供了真实新鲜的记录,这也是很难得的一件事情。

第五、文论方面的新风貌。将孙文明艺术研究三代人之悟化集中体现在一册中,应当是第一次。林心铭、吴之珉,吴赣伯、周皓、蒋小风、王昌年等亲历者书写的文论,采访孙文明先生的女儿潘音月,真实有话语权,是历史的佐证,孙凰、杨雪、梁聆聆、静恩涛等优秀人才的文章,为此书的学术性增添了光彩。

实事证明任何一件民族乐器的传承发展离不开演奏、创作、学术、乐改、媒体的协力而行,但这里面学术研究是理论的先行,是要在纷纭的文化现象中,在悟化过程中独立思考,共同交流,才能总结出门类艺术前行的理念。百年二胡历史发展中,二胡学科建设上学术方面长时期以来是薄弱的,没有形成一支队伍,应有更多的人认识到学术的总结和引领在推承发展中的重要地位。此书从门类艺术中的一个章节提升到艺术研究的总体地位,从孙文明二胡艺术的历史贡献和地位,从出版曲谱版本的不断展示,从技法特点与文化交融的风格等集合在一起讨论,应当从学术意义上来讲是非常急需的。

第六、生平年表。本书发表了由屠仲道先生书写的孙文明先生生平年表,详尽地列出了孙文明先生的生平经历。年表后的附录中,还记录了1983年以来上海市、奉贤县有关孙文明作品出版、大型研讨会、音乐会、音乐节的全部记录,是难得的传承孙文明二胡艺术的历史资料,值得收藏。

第七、篆刻艺术的介入。篆刻艺术介入中国二胡艺术的发展,以篆刻艺术表现中国二胡艺术的精华,在中国孙以诚先生当属第一人。从刘天华作品到阿炳作品,又发展到孙文明作品,形成了“二胡名人名曲经典篆刻系列”,其篆刻艺术受“西冷八家”之熏染,佈局之老道,留白之有韵,在阴阳两纹之中,讲刀法、化蕴意,是“两弦”之外的“旁采杂收,自出炉治”,体现了在琴技、琴文、琴道的成才之路上,有基本功的技术搭建,有人文内涵的文化积累,有审美审视的悟化和修炼,在打造“形而下”向“形而上”的“旁采杂收”中,有从简到繁再到简的生发,也有“杂收”中选择的准确。

孙以诚先生的这本《孙文明二胡艺术研究》,不是以作品的单纯技法为全部内容的,而是以作品技法的再一次提炼和整理,以其人其事及随后加入的学术氛围,提高了该门类艺术孙文明研究更高的一个层次。

以诚学兄是我1960年就读中央音乐学院附中时期的学长,他待人诚恳,办事认真,静心去做自己高兴做的事,对知识一直保持着一贯的追求,一步一个脚印,绝无浮华之影。当初只知他回老家了,去浙江歌舞团守家待地了,后来又听说他从过军,从事过文物和对外文化交流工作,从对中国尺八艺术的正本求源开始,是他办的第一件大事。耄耋之年他又一头扎进孙文明艺术的研究之中,从免费大班无私奉献普及孙文明作品的演奏开始、到“文明琴”乐器的调整、资料收集、挖掘未成谱的三首作品、编著这本《孙文明二胡艺术研究》,做的都是踏踏实实的事。这种初心不变的执着,大半生不曾休息过一分钟的奉献精神,令我感动。

孙文明先生,作为中国二胡艺术民间传统文化、地域风格语言的代表,从文化发展中一路静悄悄的走来,从老百姓熟知他到二胡界淡忘他,又到今天如火如荼的再次推上历史的舞台,走过了近70年的历史,成为二胡艺术不能不问,不能不拉,不能不问清楚的文化现象。孙文明二胡艺术为中华传统文化留下了丰厚的遗产,用历史的天平来衡量,我们感到了其内涵的厚重,作为民间文化形态的代表,应当是受之无愧的。我们今天作为一个门类艺术的推承模式来研究,就是要把他在二胡演奏艺术上民间地域风格语言的技法和理念把握好,一代代传下去,就是要在确立他的历史地位和贡献的同时,面对现实发展中部分走失的现象,把强调语言、声韵,强调内涵的厚重,还原于该门类艺术的发展。

孙文明二胡艺术的演奏特色,一大部分是顺腔而行,是声腔化在一件乐器上的游走,是声腔的模仿,是由心而吟,通过演奏者双手的演奏,转换为声音送到受众体的耳中,产生心灵的震撼。器乐声腔化在民间文化上比比皆是,他们都是从“托腔保调”开始的,在“总名胡琴”至今的时代,在戏曲、曲艺等艺术中,如京胡托京剧、申胡托沪剧,锡胡托锡剧,越胡托越剧、吊胡托琼剧、粤胡托粤剧、软弓京胡托汉剧,大小板胡托二人转、评剧、梆子、豫剧、晋剧、秦腔、四胡托京韵、马骨胡托壮剧……待到乐器一人说了算,如:大擂拉戏、唢呐卡戏、二胡演奏戏曲唱段等,彻底实现了声腔在演奏中的位置。在中国器乐民族化的道路上,孙文明演奏艺术之所以突出,其特色正在这里。这也是我们为什么要寻求孙文明二胡演奏艺术其历史地位及其贡献的关键所在。

南胡和二胡来自于“总名胡琴”的时代,是不能同民间分开的,其民间化的道路是一定要走的,一定要拿老百姓喜欢熟悉的声腔,重新走入他们的心田,这是历史的责任。我们为什么要走进民间?因为那里是我们的寻根问祖之地。依靠西方曲式结构和“后现代”音阶创新的创作,如果没有民间传统文化、语言的厚重和内涵的底蕴,将是一张白纸毫无内容,最终是曲终人散留不下一点痕迹。只有走进民间,细悟“总名胡琴”时代依托的文化特征,我们才能在那里找到自己的血脉所在,找到自己过去在哪里?现在在哪里?将来要到哪里去?我想这才是我为这本书写这篇拙文的初心所在,也是孙以诚先生编著这本《孙文明二胡艺术研究》的现实意义。

解放军艺术学院教授:杨光熊

2021年4月8日于北京

内 容 选 看

读孙以诚新作《孙文明二胡研究》有感

撰文:蒋才如

在2021年的最后一天,我终于收到了学友孙以诚先生寄来的《孙文明二胡艺术研究》这本书,欣喜若狂!恨不得一口气把这本著作读完,可惜时间有限,我不可能在几天内就把这本厚厚的书读完,所以我只能把我想说的讲出来:我终于看到了我的同窗好友,我的同班同学孙以诚这部大作问世了,非常高兴!

曾记得在1960年的8月底,我和孙以诚同学在中央音乐学院附中见面了,当时我们都怀着一颗热烈、奋发的心情来到了中央音乐学院附中,我们都有同样的志向:就是好好学习,一定要把我们中国的民族乐器和音乐理论学好用好。当时的学习环境并不太好,正值我国的三年自然灾害,加之中苏交恶,友谊破裂,在天灾人祸的时代学习,可想而知,困难重重。我们每天都在忍饥挨饿,我和以诚都被饿得骨瘦如柴,同学们还戏称孙以诚为“孙二两”。在这样艰难的环境下,我们坚持苦学苦读苦练,三年下来我和孙以诚同学终于以全优的成绩毕业于中央音乐学院附中。后来我被保送进本科继续学习,而以诚因家贫选择去浙江歌舞团从事演奏工作,顺带有点工资补贴家用,兄弟俩一别便是数十年。当年我们在音乐学院学习了刘天华先生和阿炳的所有作品及当时作曲家们谱写的优秀曲目,可那时却还没有人把盲人演奏家孙文明先生的大作和精绝的演奏技巧带入中央音乐学院,这就造成了二胡学术研究和发展传承的一大缺憾!

孙以诚先生是一位孜孜以求的音乐学者,他在中音附中时就以好学刻苦钻研出名,他勤于笔耕,对二胡的技法及天华,阿炳的作品颇有研究并有所成绩。自当兵退伍后又投入学习孙文明二胡艺术的学习与研究中,他先是虚心向孙文明的传人上海音乐学院教授吴之珉先生和林心铭先生学习请教孙文明的作品,继之不断琢磨研究,三赴孙文明故乡上虞、上海奉贤等地,采访孙文明先生的女儿及友人获得第一手资料;在身患重症的情况下仍日以继夜地坚持不懈的努力研究孙文明先生作品的演奏方法并亲手制作“文明琴"和“双马尾琴弓”,从理论和实践中完全破译了孙文明二胡的演奏奥秘,完整地再现了孙文明失传的11首宝贵遗作!

孙以诚先生做了一件功德圆满的大好事,在中国二胡发展史上重重的弥补了二胡宗师孙文明这一页缺漏!

以诚学友为传承孙文明宗师的二胡艺术,不顾重病缠身(至今腰背上还留有两个钢板8个钢钉,2018年又患癌动手术)坚持到各地举办讲演会、免费办班教学示范孙文明的作品,此精神音乐界少有,是我同辈学习的榜样,是民乐界为事业而奋斗的楷模!

《孙文明二胡艺术研究》一书的问世自然离不开中国二胡界诸多演奏家和理论家的支持,他们慨然从不同角度写文章论述一代宗师孙文明的二胡作品和演奏技艺,使本书增色不少,并丰富了此书的内容,让孙文明的作品和形象活脱脱的展现在了读者面前。此书的成功问世离不开孙文明的传人吴之珉、林心铭等老一辈教授的推承;离不开孙以诚、刘长福、杨光熊同辈学友的推介;也离不开中国二胡界优秀的青年演奏家孙凰、杨雪、梁聆聆等教授鼎力支持。这本书的出版发行,将对中国二胡传承发展起到不可忽视的很重要的作用!

此书的主编孙以诚先生是我们同学中的佼佼者,他不但研究孙文明二胡艺术上颇有成绩,早些年在日本尺八的研究中证实了尺八乐器源于中国,其著有《日本尺八与杭州护国仁王禅寺》学术论文在中日音乐界和中日尺八艺术交流中引起了很大的反响,日本音乐界的朋友还专程到杭州拜见以诚先生,并到护国仁王禅寺前虔诚拜谒寻根认祖。之后又于2011年出版了《中国尺八考》成为中国尺八界畅销的书,并被专家评论称他为“中国当代尺八艺术倡导复兴与发展推动的第一人。”

以诚的另一特长乃是篆刻,2010年他出版了《孙以诚篆刻选集》,展示他五十年来的篆刻成就,特别是他把篆刻与中国二胡联系在一起,从刘天华、阿炳、孙文明到当今的二胡演奏家、作曲家和优秀的二胡作品都出现在他的篆刻作品中,从他的篆刻作品中可清晰地看到中国二胡发展的脉流!

如今大功告成,在祝贺以诚学弟的同时,还是要郑重地叮嘱一声:老同学,该好好歇歇了,多保重,养好身体,才是广大二胡人的心愿,也是宗师孙文明先生在天之灵的心愿!

蒋才如写于成都

2022年1月5日

内 容 主 编

孙以诚

浙江省长三角非物质文化遗产研究院研究员、孙文明二胡艺术研究所所长。胡琴演奏家、篆刻家、中国尺八史研究专家。中国音乐家协会会员、中国民族管弦乐学会荣誉理事。

1963年以全优成绩毕业于中央音乐学院附中二胡专业,同年分配在浙江歌舞团工作。参过军服过役,从事过多种文化艺术工作。

2003年10月专程赴上海向孙文明亲传弟子、上海音乐学院教授吴之珉先生学习孙文明二胡曲。2015年10月开始专职从事民间音乐家孙文明二胡艺术的宣传推广研究工作,举办公益讲演会,开办学习班免费教授孙文明二胡曲,研究并复制了孙文明当年使用的铜管二胡命名为“文明琴”获国家专利,向社会推广。

2019年7月8日,孙文明先生亲传第子上海音乐学院教授吴之珉亲笔撰写授予孙以诚为“孙文明二胡艺术第三代传承人”证书。他是中国唯一一位能用一把文明琴演奏孙文明全部十一首二胡曲的演奏家。他的艺术成就已被列入《中国音乐家辞典》《当代中国民族音乐家名典》《二十世纪中华国乐人物詰》《世界名人录》《世界华人文学艺术名人录》等。