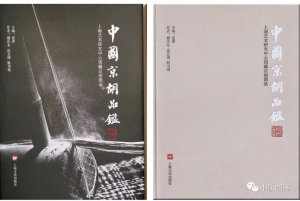

上海文化出版社2022年8月出版的《中国京胡品鉴》封面(右)及护封(左)

2022年8月底出版的《中国京胡品鉴——上海艺术研究中心京胡馆藏目录》一书,其分量与内容都很“厚重”。全书以相伴京剧艺术而生的京胡文化及其制艺、收藏为基点,辑录了作者之一的楼庄东先生半世追寻所藏的70把传世京胡案例,其涵盖和浓缩了清末以来百多年的京胡文化发展历程。

《中国京胡品鉴》目录

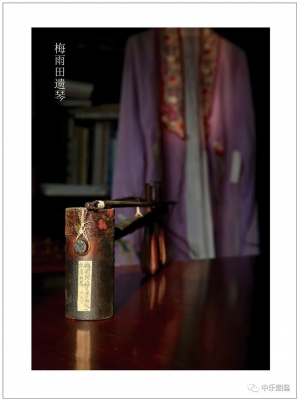

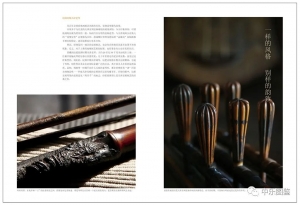

许多琴师或是编曲创腔,或是主导、辅佐京剧名家创立流派,极大推动了京剧艺术的发展。书中每把京胡的背后,都有琴状、琴韵、琴理的历史印迹值得澄鉴,更有制琴人、操琴人、藏琴人的人文琴趣值得细品。从“清末胡琴四大家”梅雨田(梅兰芳伯父、京胡演奏流派创立者之一)、孙佐臣(京胡演奏流派创立者之一)、陆彦庭、王云亭等名家遗琴,到京剧“四大名旦”之梅兰芳、荀慧生的伴奏用琴,直至现代京剧《智取威虎山》《海港》《龙江颂》的主奏京胡;从民国时期北京“马良正”、“史善朋”、“洪广源”,天津“周井千”,上海“吕顺昌”、“唐泳昌”、“俞振兴”、“大方”等名辅制琴,到现代制作师的京胡作品,直至各地自然之材和地域风格相结合的京胡制艺……广阔的视角展现了遍及各阶层的、独特的民间京剧艺术和京胡文化生活情态。

书中“梅雨田遗琴”篇首页面。梅雨田是梅兰芳伯父,“清末胡琴四大家”之首。

书中内页。上图为“马良正”制琴(一)(二)篇首图片。

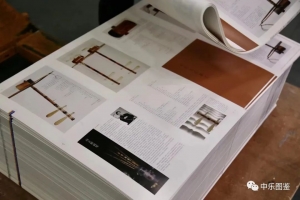

本书集600余张高清艺术图片,17万字左右的京胡文物解析,首次从京胡文化的视角解读京剧艺术,尤其是京剧音乐的时代审美。京剧是中国的世界文化遗产,也是中华文化、戏曲文化的代表。本书的出版基于宝贵的百年京胡实物遗存,来品鉴“非物质”的京剧文化,对传承经典和审美普及具有积极的作用。这是作者沈正国、陈书明长年打造的中国传统乐器品鉴系列丛书的第二个项目,历时六年完成。主编上海艺术研究中心夏萍主任也倾注了大量精力,使本书的学术品质得到了质的升华。在主编、作者及专家、同道们的共同努力下,《中国京胡品鉴》翻开了传统乐器学及京胡同类领域书籍的崭新一页。

2022年8月底《中国京胡品鉴》开印中

《中国京胡品鉴》的三位作者。左起:楼庄东、沈正国、陈书明。

《中国京胡品鉴》出版读者点评

宋飞:上海艺术研究中心编撰的《中国京胡品鉴》,通过长期的积累、深入的研究、潜心的撰稿和精心的编纂,为我们提供了一部图像精美、内涵丰富,从编排设计到内容的丰满度、从资料搜集到对其学术价值的提炼、从研究的深度到历史陈述的厚度,都达到了较高的艺术和学术水准,特此表示祝贺,并向全体编撰者致以崇高的敬意!

(宋飞:中国音协民族弓弦学会会长、中国戏曲学院副院长、著名二胡演奏家)

书中内页。左上图说明简要:(左起)罗瘿公(京剧编剧)、程砚秋(青衣“程派”创立者)、吴富琴(旦角演员)、齐如山(戏曲理论家)、许伯明(金融家、“梅党”三巨头之一)。(梅党即梅兰芳的超级戏迷和智囊团等统称”)。右下图说明简要:京剧“谭派”老生艺术创立者谭鑫培(1847—1917)画像。

书中内页。民国时期天津老琴。

观图品物阅春秋,

鉴器识人知传承。

一册品鉴百年史,

数代京胡梨园春。

——为《中国京胡品鉴》出版作。

修海林 壬寅年白露

(修海林:中国音乐学院教授)

书中“杨宝忠遗琴”篇首照片

孟建军:我看《中国京胡品鉴》后的一些感想(辑录)

在“名家遗琴”篇章里,我们看到了梅雨田、孙佐臣、陆彦庭、王云亭、陈彦衡、陈道安、徐兰沅、王少卿、杨宝忠、赵继羹、李慕良等名家生前使用过的京胡,令人大饱眼福。每一幅作品中都附有老照片,详细介绍了作品的出处、琴铺的历史背景,这也凸显出作者严谨的作风和一丝不苟的工匠精神。从一把把布满岁月沧桑的京胡和散发着当代制琴师精神特质的新琴上,人们能窥见京胡文化发展的脉络和一脉相承的属性,反射出中国京剧乃至中国文化源远流长的不绝气势。

(孟建军:《乐器》杂志社资深编辑)

书中插图。梅兰芳的琴师徐兰沅所用京胡琴筒底面。

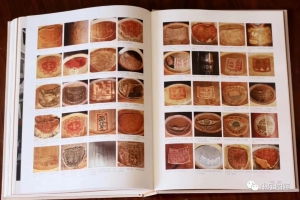

书中内页。汇集近百个各时期各地区的京胡标识,为百年来京胡制作行业的众生态立此存照。

丰元凯:读《中国京胡品鉴》有感(辑录)

昨日收到沈正国先生寄来的《中国京胡品鉴》非常兴奋,乐器制作师是器乐艺术与乐器制作产业链中不可或缺的核心成员,可是,在中国古代社会,对乐器制作师的介绍却是凤毛麟角,我在读关肇元先生翻译的《世界乐器》时,书中将乐器制作师、演奏家、作曲家放在一个章节里进行介绍。新中国成立70年来,乐器制作师的地位有了空前的提升,我要感谢夏萍、楼庄东、沈正国、陈书明为此所做出的努力和贡献,他们是在为中国乐器制造业的“大国工匠”们“树碑立传”,人们将会永远记住他们的。

(丰元凯:中国民族管弦乐学会乐器改革制作专业委员会名誉会长)

书中插图。京胡琴杆弦轴孔整烫。

桂俊杰:第一眼看到此书中的京胡照片有3D的感觉

(桂俊杰:青年指挥家)

林晨:看沈正国拍的京胡,有温暖感。

沈正国:主要因为京胡遗存上有温度感和楼庄东每周把玩的“盘磨度”。

(林晨:中国艺术研究院副研究员、琴家)

(沈正国:资深乐器人、本书作者)

(楼庄东:京胡藏家、本书作者)

书中“罗汉竹杆琴(二)”篇首照片

《中国京胡品鉴》图文品赏

书中所用图片。京胡弦轴毛坯。

20世纪60年代日本的一本《正仓院乐器》中,已将所藏唐代乐器的测绘图纸及规格尺寸公之于众,《中国京胡品鉴》所有70个案例亦标明了主体材料及基本规制,两本书体现了相同的公共文化理念,并由此可以从乐器学角度管窥乐器文化、审美、制艺等方面的理念和脉络发展。同时,《中国京胡品鉴》70个品鉴案例均有“品鉴视点”对其作出基本观察,对优长、局限、缺陷等有一说一有二说二,以实事求是的观点还原历史的真实,启示后世。图为“特材造琴”系列之“烟枪竹杆琴”的品鉴条目,包含馆藏档案号、年代、琴材、规制、品鉴视点等内容。

书中所用图片。老京胡琴杆上透红的包浆。

书中所用图片。京胡琴弓马尾特写。