上海文化出版社2022年8月出版的《中国京胡品鉴》封面(右)及护封(左)

2022年8月底出版的《中国京胡品鉴——上海艺术研究中心京胡馆藏目录》一书,其分量与内容都很“厚重”。全书以相伴京剧艺术而生的京胡文化及其制艺、收藏为基点,辑录了作者之一的楼庄东先生半世追寻所藏的70把传世京胡案例,其涵盖和浓缩了清末以来百多年的京胡文化发展历程。

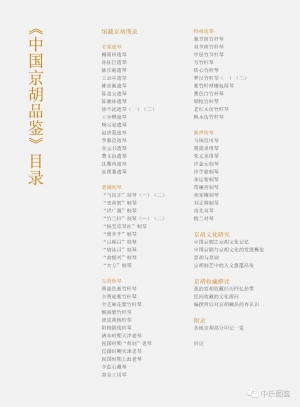

《中国京胡品鉴》目录

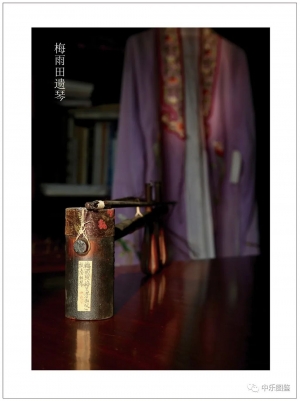

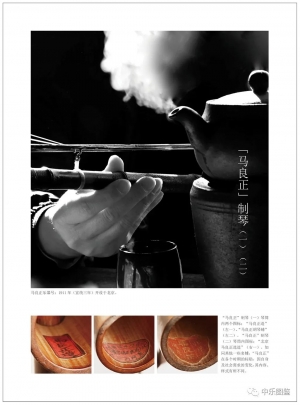

许多琴师或是编曲创腔,或是主导、辅佐京剧名家创立流派,极大推动了京剧艺术的发展。书中每把京胡的背后,都有琴状、琴韵、琴理的历史印迹值得澄鉴,更有制琴人、操琴人、藏琴人的人文琴趣值得细品。从“清末胡琴四大家”梅雨田(梅兰芳伯父、京胡演奏流派创立者之一)、孙佐臣(京胡演奏流派创立者之一)、陆彦庭、王云亭等名家遗琴,到京剧“四大名旦”之梅兰芳、荀慧生的伴奏用琴,直至现代京剧《智取威虎山》《海港》《龙江颂》的主奏京胡;从民国时期北京“马良正”、“史善朋”、“洪广源”,天津“周井千”,上海“吕顺昌”、“唐泳昌”、“俞振兴”、“大方”等名辅制琴,到现代制作师的京胡作品,直至各地自然之材和地域风格相结合的京胡制艺……广阔的视角展现了遍及各阶层的、独特的民间京剧艺术和京胡文化生活情态。

书中“梅雨田遗琴”篇首页面。梅雨田是梅兰芳伯父,“清末胡琴四大家”之首。

书中内页。上图为“马良正”制琴(一)(二)篇首图片。

本书集600余张高清艺术图片,17万字左右的京胡文物解析,首次从京胡文化的视角解读京剧艺术,尤其是京剧音乐的时代审美。京剧是中国的世界文化遗产,也是中华文化、戏曲文化的代表。本书的出版基于宝贵的百年京胡实物遗存,来品鉴“非物质”的京剧文化,对传承经典和审美普及具有积极的作用。这是作者沈正国、陈书明长年打造的中国传统乐器品鉴系列丛书的第二个项目,历时六年完成。主编上海艺术研究中心夏萍主任也倾注了大量精力,使本书的学术品质得到了质的升华。在主编、作者及专家、同道们的共同努力下,《中国京胡品鉴》翻开了传统乐器学及京胡同类领域书籍的崭新一页。

2022年8月底《中国京胡品鉴》开印中

《中国京胡品鉴》的三位作者。左起:楼庄东、沈正国、陈书明。

《中国京胡品鉴》出版读者点评

宋飞:上海艺术研究中心编撰的《中国京胡品鉴》,通过长期的积累、深入的研究、潜心的撰稿和精心的编纂,为我们提供了一部图像精美、内涵丰富,从编排设计到内容的丰满度、从资料搜集到对其学术价值的提炼、从研究的深度到历史陈述的厚度,都达到了较高的艺术和学术水准,特此表示祝贺,并向全体编撰者致以崇高的敬意!

(宋飞:中国音协民族弓弦学会会长、中国戏曲学院副院长、著名二胡演奏家)

书中内页。左上图说明简要:(左起)罗瘿公(京剧编剧)、程砚秋(青衣“程派”创立者)、吴富琴(旦角演员)、齐如山(戏曲理论家)、许伯明(金融家、“梅党”三巨头之一)。(梅党即梅兰芳的超级戏迷和智囊团等统称”)。右下图说明简要:京剧“谭派”老生艺术创立者谭鑫培(1847—1917)画像。

书中内页。民国时期天津老琴。

观图品物阅春秋,

鉴器识人知传承。

一册品鉴百年史,

数代京胡梨园春。

——为《中国京胡品鉴》出版作。

修海林 壬寅年白露

(修海林:中国音乐学院教授)

书中“杨宝忠遗琴”篇首照片

孟建军:我看《中国京胡品鉴》后的一些感想(辑录)

在“名家遗琴”篇章里,我们看到了梅雨田、孙佐臣、陆彦庭、王云亭、陈彦衡、陈道安、徐兰沅、王少卿、杨宝忠、赵继羹、李慕良等名家生前使用过的京胡,令人大饱眼福。每一幅作品中都附有老照片,详细介绍了作品的出处、琴铺的历史背景,这也凸显出作者严谨的作风和一丝不苟的工匠精神。从一把把布满岁月沧桑的京胡和散发着当代制琴师精神特质的新琴上,人们能窥见京胡文化发展的脉络和一脉相承的属性,反射出中国京剧乃至中国文化源远流长的不绝气势。

(孟建军:《乐器》杂志社资深编辑)

书中插图。梅兰芳的琴师徐兰沅所用京胡琴筒底面。

书中内页。汇集近百个各时期各地区的京胡标识,为百年来京胡制作行业的众生态立此存照。

丰元凯:读《中国京胡品鉴》有感(辑录)

昨日收到沈正国先生寄来的《中国京胡品鉴》非常兴奋,乐器制作师是器乐艺术与乐器制作产业链中不可或缺的核心成员,可是,在中国古代社会,对乐器制作师的介绍却是凤毛麟角,我在读关肇元先生翻译的《世界乐器》时,书中将乐器制作师、演奏家、作曲家放在一个章节里进行介绍。新中国成立70年来,乐器制作师的地位有了空前的提升,我要感谢夏萍、楼庄东、沈正国、陈书明为此所做出的努力和贡献,他们是在为中国乐器制造业的“大国工匠”们“树碑立传”,人们将会永远记住他们的。

(丰元凯:中国民族管弦乐学会乐器改革制作专业委员会名誉会长)

书中插图。京胡琴杆弦轴孔整烫。

桂俊杰:第一眼看到此书中的京胡照片有3D的感觉

(桂俊杰:青年指挥家)

林晨:看沈正国拍的京胡,有温暖感。

沈正国:主要因为京胡遗存上有温度感和楼庄东每周把玩的“盘磨度”。

(林晨:中国艺术研究院副研究员、琴家)

(沈正国:资深乐器人、本书作者)

(楼庄东:京胡藏家、本书作者)

书中“罗汉竹杆琴(二)”篇首照片

《中国京胡品鉴》图文品赏

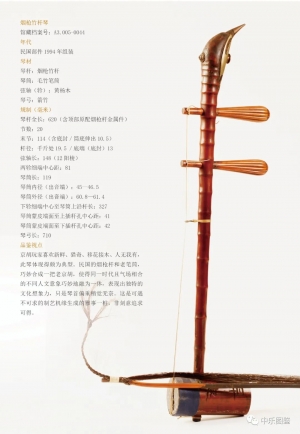

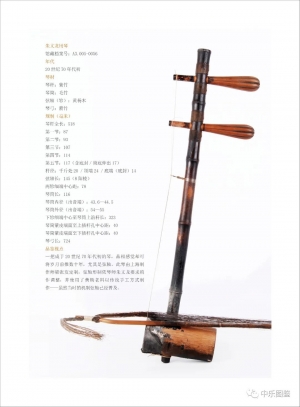

书中所用图片。京胡弦轴毛坯。

20世纪60年代日本的一本《正仓院乐器》中,已将所藏唐代乐器的测绘图纸及规格尺寸公之于众,《中国京胡品鉴》所有70个案例亦标明了主体材料及基本规制,两本书体现了相同的公共文化理念,并由此可以从乐器学角度管窥乐器文化、审美、制艺等方面的理念和脉络发展。同时,《中国京胡品鉴》70个品鉴案例均有“品鉴视点”对其作出基本观察,对优长、局限、缺陷等有一说一有二说二,以实事求是的观点还原历史的真实,启示后世。图为“特材造琴”系列之“烟枪竹杆琴”的品鉴条目,包含馆藏档案号、年代、琴材、规制、品鉴视点等内容。

书中所用图片。老京胡琴杆上透红的包浆。

书中所用图片。京胡琴弓马尾特写。

下面的视频内容,是在1986年的上海星期京剧茶话会上,由文化学者、《中国京胡品鉴》的顾问翁思再演唱的京剧《战太平》唱段。《中国京胡品鉴》作者之一、京胡藏家楼庄东为其操奏京胡。

《中国京胡品鉴》一书从2017年开始启动,就定下了以藏家楼庄东先生(本书作者之一)涵盖百多年的系列京胡收藏实物为主体的基调,并据此铺陈相关京剧艺术和京胡文化的百年历史风韵。由京胡案例生发出琴师名家的风采及其对京剧艺术的贡献、京胡制艺的变迁及其对京剧艺术的影响等文化“外延”;由京胡收藏的经历及其探讨,折射出百年来的京胡文化生态以及实物收藏的历史人文价值。由历史资料中京剧音乐的发展为背景,梳理京胡文化及京胡制艺的“前世今生”意在承前启后。

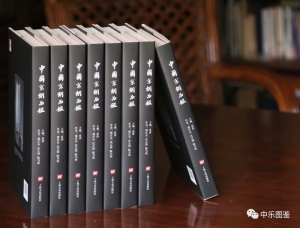

历时6年打造,于2022年8月底新出炉的《中国京胡品鉴》。

关于中国京剧及其京胡文化的资料可谓浩如烟海,京胡制艺的资料也是林林总总。然而历史资料中常有众说纷纭、各执一词的现象,因而在相关内容的写作过程中,经常会有新发现的资料在经过仔细佐证、比较之后,得到补正或得以确定诸多史料中的“最大公约数”,进而对文稿不断进行修改完善,有时还是大篇幅的调整,甚至还有几次推倒重来。这一切只为靠近客观,还原历史,尽量避免以讹传讹。

1936年马连良(左)与卓别林(右)及其女友高黛(中)合影。《中国京胡品鉴》在使用时截取了中部画面并辑录了马连良的备注内容:“……民国廿五年二月六日……游沪,渎演法门寺于新光戏院,恰值……卓别林先生偕其女友高黛女士来华游历同赏良艺。对于国剧组织规律极感兴趣,演毕同于舞台摄此。国剧陈列馆惠存。马连良敬赠”云云。此为素材原照(中国艺术研究院艺术与文献馆藏),底衬的马连良亲笔备注也一并呈现。

作为全书主体的70件“长得很像”的京胡实物呈现,有着极大的“千人一面”的风险。作者之一的沈正国作为一个仅拥有简陋设备、“靠天吃饭”的摄影爱好者,在三年的拍摄岁月中,从场景、道具、色调、风格等设计和选择,可谓殚精竭虑。每一把京胡都是当作艺术作品来拍摄,并努力追求画面的审美韵味差异,更力求反映百年来名家、名铺京胡实物背后的人文精神以及京胡形制、样貌的神韵。找场景、选道具、等光线,选角度、反复筛……几乎每张艺术照片都是百里挑一。沈正国觉得如果我们没有表达好或没有还原历史和文化的原形、风貌,必将对品鉴产生很大的误导和缺憾。

《中国京胡品鉴》作者之一兼摄影沈正国在相机里以“百里挑一”的眼光查看大量的照片素材

一般体量为300多页的书籍在出版社设计排版,或许也就一两周的工作量。而由作者沈正国、陈书明自行设计排版的《中国京胡品鉴》,则耗时近一年。在书稿完成三分之二时,他们便开始初排,从全书图文布局的改善到页面文字格局的调整,从图文节奏的把控到美学风格的协调,都在尽力追求一种文化雅意和品位。排版过程中觉得照片不适即重拍,文字也根据版面所需,依原意长裁短补,尽力使内容与形式在美学风格上高度适宜、契合。不仅如此,在排版期间还确定了将全书涵盖百年的70把京胡实物详细测量数据并全部呈现,以便读者可以从乐器学角度管窥百年京胡文化、京胡制艺的审美理念和发展脉络。同时,还集中增补了近百个各时期、各地区的京胡标识。凡此种种,无疑是为全书的学术性、资料性增加了历史和文化的厚度。

上图为本书作者之一、摄影者沈正国在水珠垂挂的玻璃门背景中拍摄的素材照片之一,下图为其在书中相关页面设计排版中的应用。

全书在反复打磨初成之后,由特邀编辑郭燕红女士和责任编辑吴志刚先生多次审校,方使书稿尘埃落定进入印制程序。就外观“书质”而言,中国的传统音乐、乐器类书籍注重艺术品质的并不多见,而一本书的艺术品位体现,其用纸品质和印刷装帧可谓首当其冲。作者之一的沈正国先生数次亲赴印刷单位关心“孩子”的“优生”情况,先后选用不同纸样打印样书达五本之多,最后选定了象牙白的无光艺术纸,并用暖色基调来体现京胡的历史感,而纸质无光感的内敛感觉,无疑增加了翻阅之时的书卷气息。

至此,《中国京胡品鉴》终于呱呱坠地。作为中国乐器品鉴系列的书籍,《中国京胡品鉴》是继2016年10月出版的《中国二胡品鉴》之后的第二部,而另外两部“大制作”——琵琶和筝的品鉴也已开始启动……

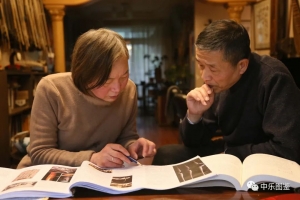

《中国京胡品鉴》特邀编辑郭艳红(左)与作者之一陈书明(右)在讨论书稿

《中国京胡品鉴》作者之一、摄影者沈正国在印刷厂审看打样书稿。

《中国京胡品鉴》出版读者点评

陶艺:祝贺《中国京胡品鉴》一书的出版发行!此书设计精美,美伦美焕,即充分体现了中国摄影元素和精粹,又有中国画色彩丰富的特点,使人看到爱不择手。主编夏萍及楼庄东、沈正国、陈书明等人创作设计,为中国京胡传承及发展做出了贡献。

(陶艺:古琴、古玩鉴赏收藏家)

书中“陈彦衡遗琴”篇首所用照片素材

岳峰:几位海上素心人,珍藏大半生,磨砺近六载,铸成这本《中国京胡品鉴》:文辞洗练精到,若沙里淘金;图片吞云吐玉,似呼之欲出。加之内容丰盈,装帧考究,无不凝聚着国乐人审美的高级感……

(岳峰:南京师范大学音乐学院教授)

书中“梅兰对琴”篇的插图,右上角为“梅琴”和“兰琴”琴杆底封端面的印章。

萧梅:这本京胡品鉴,岂止是品鉴!音乐史、戏曲史、器物史、收藏史和人生史!将京胡连接的社会文化写成了一部厚重的百科全书。在楼先生的收藏里,不以“器役”、无有“物累”,而是聚物观世,感物体心。虽然我曾在2019年和同学们一起参观了于大世界举办的“中国京胡文化展暨楼庄东收藏陈列”,亦亲聆楼先生讲解与现场演奏。而翻开这本《中国京胡品鉴》,还是感慨万千。无论是图片资料还是相关京胡与京剧历史文化的篇章,都凝聚着编撰者的心血。

“劲竹担国粹,圣手演春秋”,在我引用《品鉴》中的这句题词时,我的眼前其实一直晃动着“大龢堂”沈正国老师和他的搭档陈书明的身影,从楼先生的收藏陈列,到大同乐会百年展览;从“雪梅赋-感念月琴制作师韩常树暨古今月琴展”到“百年二胡回望——暨王根兴制艺作品纪念展”,他们那种如数家珍般的汲史探新和对传统乐器制作并及对乐人手中反馈的敏锐,只能再次证明传统传承的脊梁在江湖也在民间!除了致敬,还能说什么呢?!

(萧梅:上海音乐学院音乐学系教授、博士生导师。)

书中插图

《中国京胡品鉴》出版幕后掠影

素材照片。《中国京胡品鉴》所有图录京胡均经过了规制测量。图为主编夏萍与作者之一的沈正国在测量中。

《中国京胡品鉴》亦为上海艺术研究中心京胡馆藏之配套、延伸资料,所有馆藏京胡实物,均在2019年上海大世界“中国京胡文化展”上出展。图为当时展览方式及文案等讨论现场,左侧发言者为文化学者、《中国京胡品鉴》顾问翁思再。

上图为书中所用“徐兰沅遗琴(二)”之“镶竹包筒”京胡相关艺术照片。化妆演者为曹晖。下图为模拟“镶竹包筒”京胡制作场景的素材照片。模拟者为上海制作师李匡光。

上图是书中“民国时期上海老琴”所用的素材照片,下图是其在书中应用的相关页面。

在《中国京胡品鉴》的打造过程中,对书中70把京胡实物案例的艺术拍摄历时三年。这些涵盖了百年来京胡文化发展的实物遗存原为藏家楼庄东(本书作者之一)的家藏,现为上海艺术研究中心馆藏。在三年的拍摄历程中,基本模式为楼庄东每隔一两周送两三把京胡到摄影者沈正国(本书作者之一)的工作室,供其构思拍摄。在拍摄过程中,根据每把京胡的特点及其背后的人和事,确定主题和场景等,并通过场地、道具、景致、光线等不同选择和实验,力求使每把京胡的艺术照体现出不同的美学风格和艺术品位——虽然摄影设备简陋,多为“靠天吃饭”,但对于美,以及美的差异性、多样性的追求丝毫不减,入选书中的照片可谓都是百里挑一。上图为艺术照拍摄过程中来了两位不速之“童”,沉醉于华丽美艳的京剧人物造型。下两图为京胡艺术照的素材照。三图中化妆演者为曹晖。

京胡艺术照之素材照,拍摄对象为“梅兰对琴”之“兰琴”。

下面的视频是1972年拍摄的京剧电影《龙江颂》选段“一轮红日照胸间”。由李炳淑饰演女主角江水英,京胡操奏朱文龙。《中国京胡品鉴》之“馆藏京胡图录”中的“朱文龙用琴”,正是在电影中为这段唱腔伴奏所用的京胡。

《中国京胡品鉴》“馆藏京胡图录”中“朱文龙用琴”的相关年代、用材、规制等内容的页面。