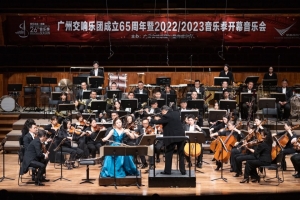

2022年适逢广州交响乐团成立65周年。9月9日,在广州交响乐团成立65周年暨2022/23乐季开幕音乐会上,二胡演奏家陆轶文与音乐总监余隆执棒的广州交响乐团合作,世界首演为广交成立65周年而委约创作的新作品——陈其钢二胡协奏曲《悲喜同源》,并随广州交响乐团展开65周年巡演,9月14日、15日分别在武汉琴台音乐厅和长沙音乐厅再次演绎新作,获得好评如潮。

在武汉站演出结束后,二胡教育家、武汉音乐学院中乐系副教授、硕士研究生导师、湖北省音乐家协会二胡学会副会长楚俊老师与看呐文化艺术总监张武宜老师进行了一场妙语连珠的对话:

以下对话,楚:楚俊;张:张武宜

陆轶文 好在哪

张:此番广州交响乐团世界首演陈其钢大师的新作二胡协奏曲《悲喜同源》,特意邀请陆轶文担任二胡独奏,请问陆轶文究竟好在哪?

楚:陆轶文的演出,有这么几点给我印象深刻,这也是她受到肯定的原因:第一是音准。对于弦乐来说,音准的控制是重点和难点,非常考验演奏者的技术。陆轶文处理得非常好、特别稳。今晚这首乐曲中那么多的大跳,陆轶文的音准都把握得特别好、精准到位,这也是她屡次在二胡大赛中拔得头筹的主要原因之一。现场演出有这种表现,这么准确,非常了不起。第二是音色的变化和声音的控制。陆轶文的演奏,音色的层次,浑厚、明亮、柔和、硬朗,丰富而清晰。声音的控制上,包括演奏者自我的控制以及和乐队的融合,陆轶文都做得非常好。二胡的音色个性很强,有时候和交响乐队的合作中,容易“跳”出来。《悲喜同源》作为一首二胡协奏曲,陆轶文对每一个点位的音色了如指掌,既有二胡独奏的风格魅力,又有和交响乐的自然对话。陆轶文的揉弦,不同的段落有不同的处理方法,表现得细腻且富于变化,二胡的整体音色和乐队很融合。

张:拥有如此高超的技术表达,陆轶文的练功一定很勤奋、很扎实。

楚:那是必须的!放眼全国,陆轶文的技术一定是最好的那几个之一。

悲喜同源 从小提琴到二胡协奏曲

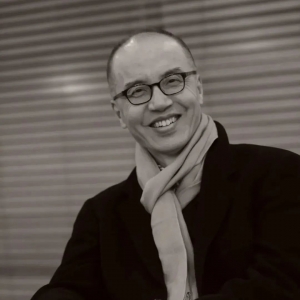

作曲家陈其钢

张:《悲喜同源》原本是作曲家陈其钢先生为小提琴和乐队而作,后来又专门改编为二胡协奏曲。您怎么来看陆轶文对于这首作品的艺术处理?

楚:这部作品听起来看似变化很大、很丰富的那种,但是一种很柔和的变化。这很符合陆轶文的舞台风格。陆轶文不是那种肢体语言比较丰富的演奏家,她的台风很稳、很冷静、很自然,拉的很内在,演奏收放自如,具有大家风范,值得我们静静地聆听。

张:那您怎么看二胡演奏的肢体语言?

楚:二胡演奏的肢体表现,每位艺术家都有不同,比如坐姿,都会有一些不同,各有所长。有的演奏家动作幅度较大,脸部表情丰富,有较强的代入感,视觉层面都可以感觉到。有些演奏家比较“静”,是另外一种艺术感染力。在《悲喜同源》这首乐曲演奏中,陆轶文的脸部表情比较冷静,看不出太大的变化,肢体语言也不多,很有分寸感。陆轶文的演奏,有炫技之美、又有极高的艺术表现力。

张:这次陆轶文使用了两把二胡演奏。我坐在第二排,可以清晰看到陆轶文的细微动作和表情,我感觉她的两把琴的来回转换,都很从容、自信、自然。

楚:陆轶文用了两把琴,常规二胡和低音二胡,低了五度,这也是这次演出陆轶文非常值得肯定的地方。一首乐曲使用两把琴,扩展了音域和表现力。难能可贵的是,她的两把二胡衔接地很好,音色统一、融合度高。我们听起来就不会觉得突兀,不会觉得演奏者是换了一把琴,更不会令观众出戏。

张:《悲喜同源》原本是小提琴协奏曲,转为二胡协奏曲之后,您觉得对于二胡这把乐器而言,有何不同和挑战?

楚:移植、改编其他优秀的作品一直是二胡创作中所提倡的,在二胡作品中占有一定的比例,这些作品不仅丰富了二胡的曲目量,其中有些作品更是拓展了二胡的音乐表现力。二胡在慢板的时候显得更为自然,但是大段快板时,小提琴是通过快速的换弦来完成,二胡就有非常大的难度,全部只能快速换把,左手就有了更高的技法要求。小提琴曲移植到二胡后,我们毕竟要承认,技术层面有些地方会有一些削弱,比如二胡无法完成大段的双音演奏。还有快速的跳弓、顿弓技法的应用,二胡没有办法如小提琴那么自然。因此在“移植”方面,小提琴的很多大段的跳弓,二胡演奏就处理为带跳跃式的快弓,这的确是不好用,毕竟弓毛在弦之间没有如小提琴那么解放,这对二胡演奏者提出了更高的要求,这也是陆轶文演奏非常值得肯定之处。

张:陈其钢先生的人生,充满坎坷。他的爱子陈雨黎在29岁的时候不幸因车祸去世,《悲喜同源》这首乐曲的背后,是中年丧子之痛后的一种叙述。

楚:陈老师的这首作品,比较内敛。比如悲,不是《江河水》、《兰花花》中的那种“大悲”,很具象,一听就真的是“很悲”,有要哭的感觉。陈老师的“悲”很克制,是经历“大痛”之后一种“放下”,上升到了另外一个精神层面的东西。

张:这令我想到弘一法师临终时的绝笔,“悲欣交集”。透过《悲喜同源》这首乐曲,陈其钢老师也许走出来了,经历了生死之后的大彻大悟,寻求一种和自己的和解。

楚:这也是这首乐曲艺术性的一面,这就是我们的文人音乐。《悲喜同源》这首乐曲值得反复聆听和细品,许多中国传统的意味在其中,传统的音调、传统的情感。这首乐曲主题取材自古琴曲《阳关三叠》。乐曲中传统的情感表达,比如隐忍,作为一个男人、中年人、父亲,那种悲喜是含蓄而隐忍的。所以听到再现部的时候,我有一种悲凉、想哭的感觉,但是又哭不出来。这对于演奏家来说,分寸感很重要。平时我们演奏的时候,大喜大悲的东西相对来说还好把握一点,可以夸张得表现。但演奏《悲喜同源》的时候,太淡,削弱了情感和艺术表现力;太强烈了,又和我们传统的文人情怀不一致。那种说不出来的悲、隐隐的痛,无可言语。

陆轶文的艺术履历,几乎“无可挑剔”:上海音乐学院青年二胡教师,中国音乐家协会弓弦学会理事,中国民族管弦乐协会二胡学会理事,中国音乐最高奖——金钟奖与文华奖的双金奖获得者。自幼就读于上海音乐学院附小直至上音硕士毕业,先后师从刘捷、陈春园教授以及二胡大师闵惠芬。作为二胡艺术领域极具演奏实力和发展潜力的青年领军人物之一,她于2014年荣获CCTV“中国新十大二胡演奏家”称号,2018年被评为“2016-2017中国民族音乐年度新人”,2019年入选“上海青年文艺家”计划。

童子功加上持续的努力,有了今天活跃在中外乐坛的二胡演奏家陆轶文。

楚俊老师反复说:“陆轶文的技术太好了,简直没话说,那个快得啊,简直轻松得不得了。我以前看过她很多现场演出和比赛,她参加的两届金钟奖、文华奖,我都在现场观摩。这次陆轶文的演出一如既往的稳,艺术表现也比之前更加成熟,接触的各类作品多,演出机会也多,舞台经验也更为丰富。而当技术达到了一定的高度,展现的就是演奏家的艺术修养了,陆轶文的演出,对于我们同学、二胡演奏者来说,是一个典范。”

点击图片聆听实况录音

指挥:余隆

二胡:陆轶文

中提琴:梅第扬

总录音师:刘达

录于星海音乐厅·交响乐厅