序 一

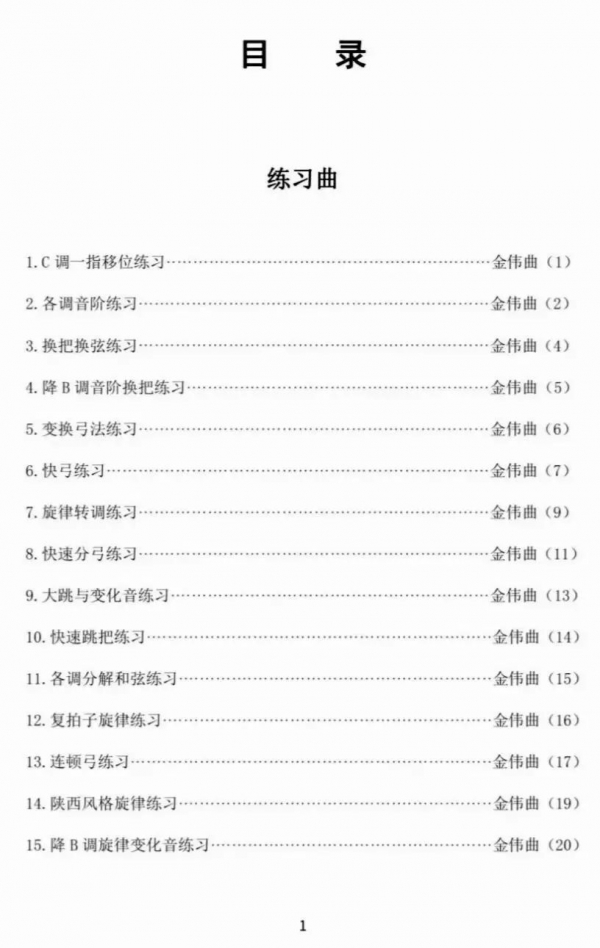

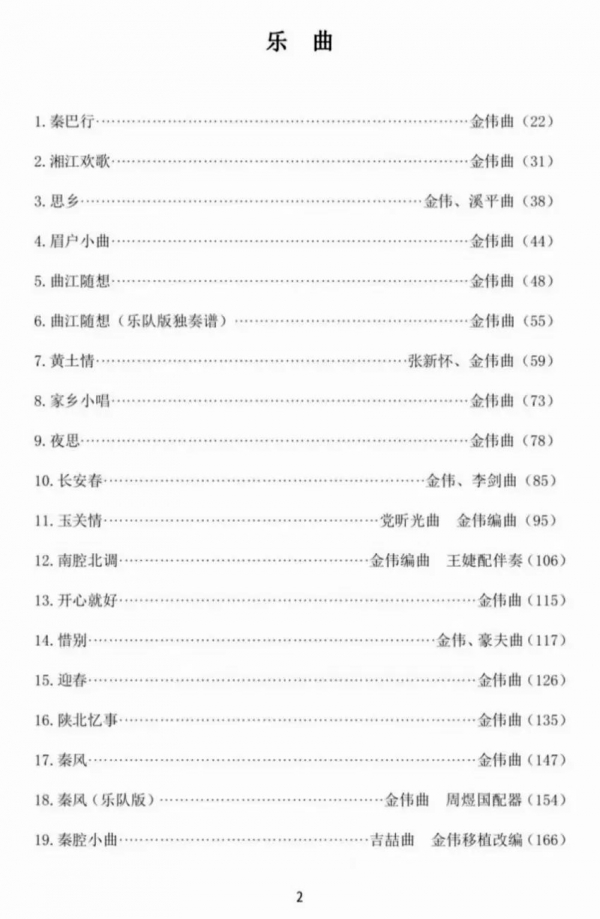

由15首练习曲、24首独奏曲、3首齐奏曲结集的《金伟二胡作品集》即将问世,它以曲目的方式,不仅真实地记录了金伟几十年来在二胡艺术道路上学习、演奏与教学不断探索的经历,并且反映出作为一名职业二胡演奏家、教育家,对二胡艺术的钻研精神。

对比以往出版的二胡教材,该作品集最引人注目的特点首先是对地方音乐元素的挖掘,24首独奏曲中,以陕西音乐为素材创作的就占到百分之五十之多,而练习曲、齐奏曲中也不乏以陕西音乐为素材创作的,足见在金伟二胡音乐创作中对陕西地方音乐挖掘之深。这就如同金伟其人,虽顶着大学二胡教授的头衔,经常往返于海内外各种音乐舞台,但从骨子里散发出的依然是一种地地道道的秦人风范。无怪乎会有陕西地方音乐元素经意或不经意间从他心底里流淌而出,融进二胡音乐的创作中,成为金伟二胡艺术风格的特色。其次是金伟二胡音乐创作有着一股浓浓的民俗情怀,他在创作中惯用“小曲、小唱、小调”等字眼命名,这并非说金伟二胡音乐创作不追求高大上,而是他对胡琴艺术的一种趣味把玩。每次听他的演奏,每次听他演奏自己创作的以“小”字命名的乐曲,都让人有一种走进“长安大排档”的感觉,浓浓的地方音调不绝于耳,美味的地方名吃不乏于口,以小见大不仅是他的创作风格,并且以此把陕西人的大度、调皮、诙谐等特点从细微中尽力展露。当然,金伟二胡音乐创作中更凸显的是一个“秦”字,秦人谱秦曲本就是一种天合之作,所不同的是他在用两根弦的胡琴尽力展示。就如同陕西的地方戏,无论唱腔如何,都离不开弓弦胡琴的带进带出,有时候在人声唱腔还没有进入的时候,一曲板头乐调的引入似乎就把唱段的情绪格调尽显无遗。无怪乎,金伟二胡音乐创作中格外钟情对戏曲特别是秦腔曲牌的整理与运用。

说来说去,金伟的二胡音乐创作立足于本土文化,是这部作品集最为可贵的地方,虽显偏狭一些但个性十足,突出了一隅一地对二胡艺术的滋养。

但作为二胡教师,金伟在长期的教学实践中根据教学需要也进行着多方面的探索,15首练习曲是最好的见证。这些练习曲强调了学习二胡演奏必须掌握的诸如音阶、换把、运弓、转调等基本技能训练,虽尚未做到系统化谋篇布局,但对已出版多年的二胡教材来说无疑具有一定的补充作用。另外,作品集中还收录了3首齐奏曲,这也是二胡教学与演奏的一种需要,特别是对于青少年学习人群而言,必要的齐奏训练不仅提高了大家的合作意识,同时更容易提升学习者的集体荣誉感。

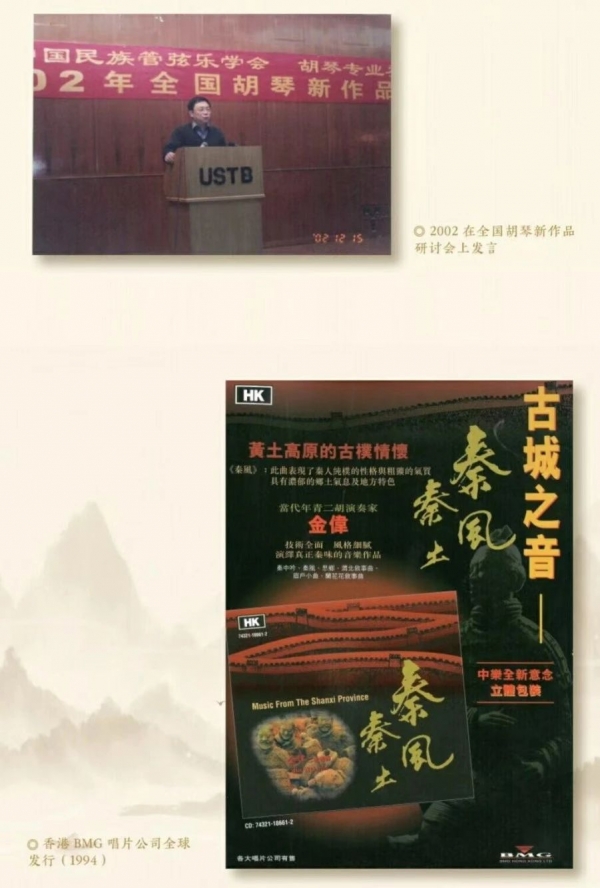

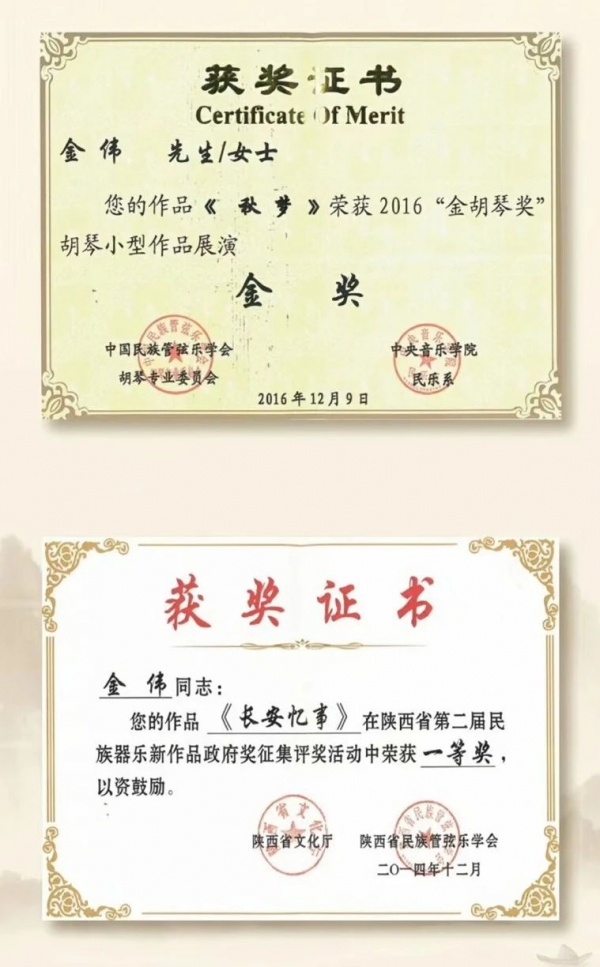

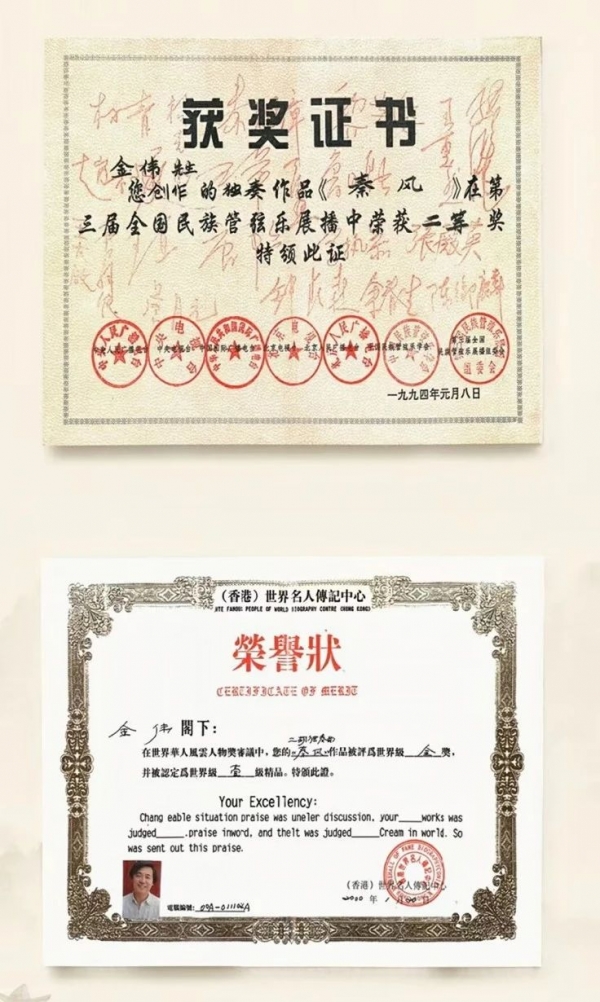

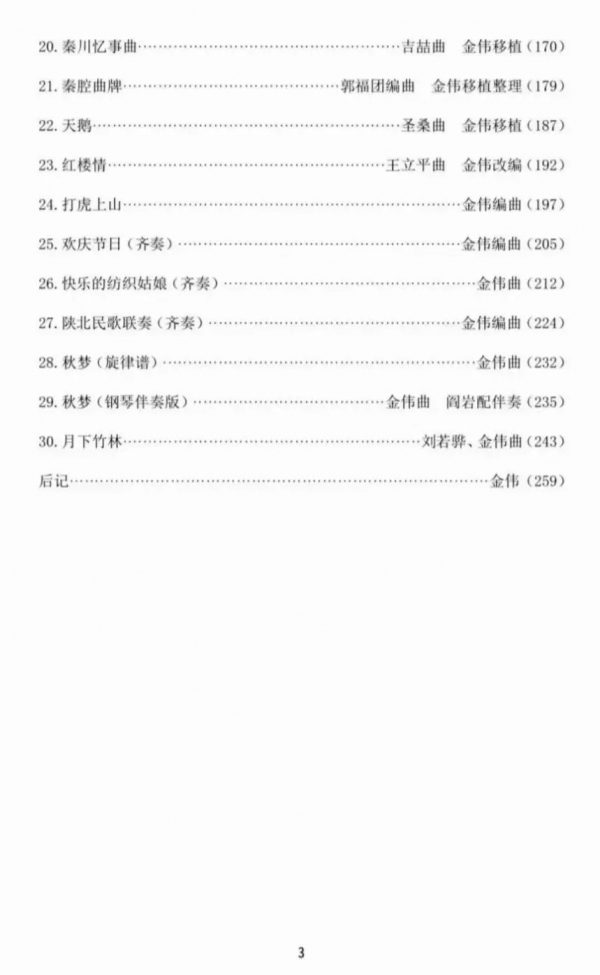

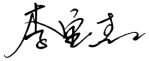

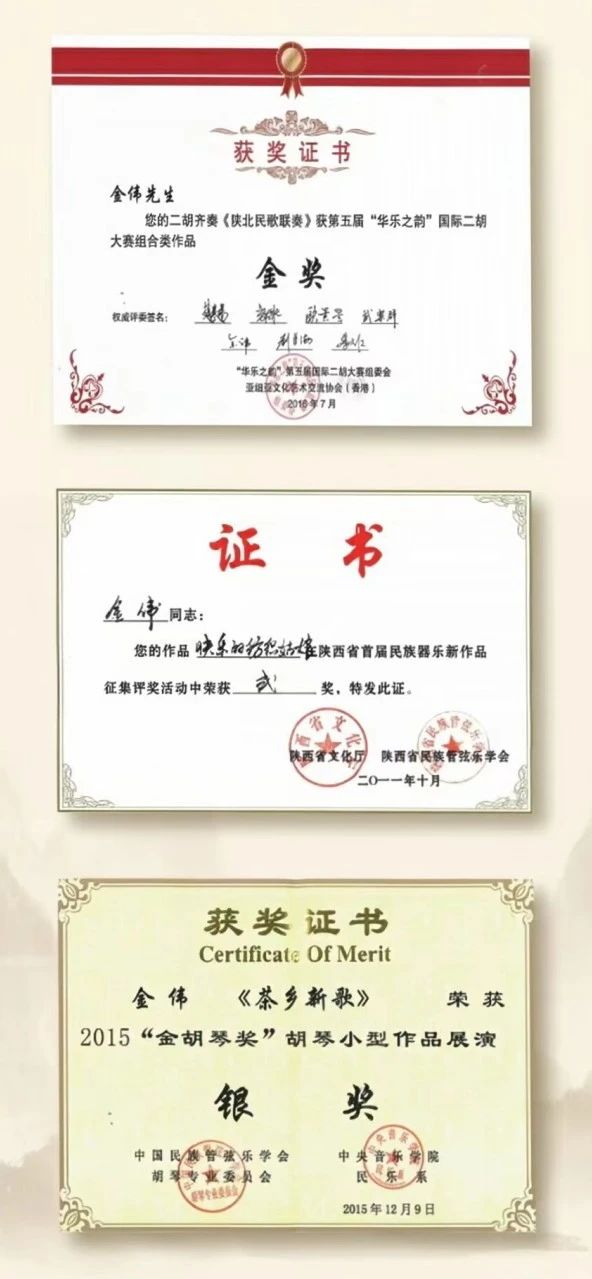

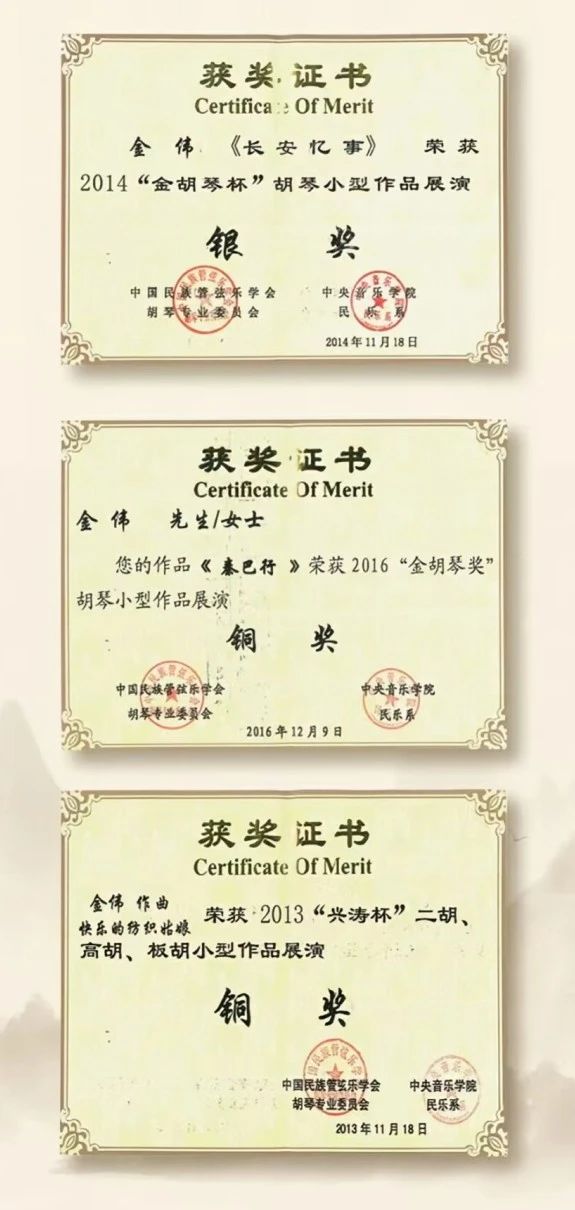

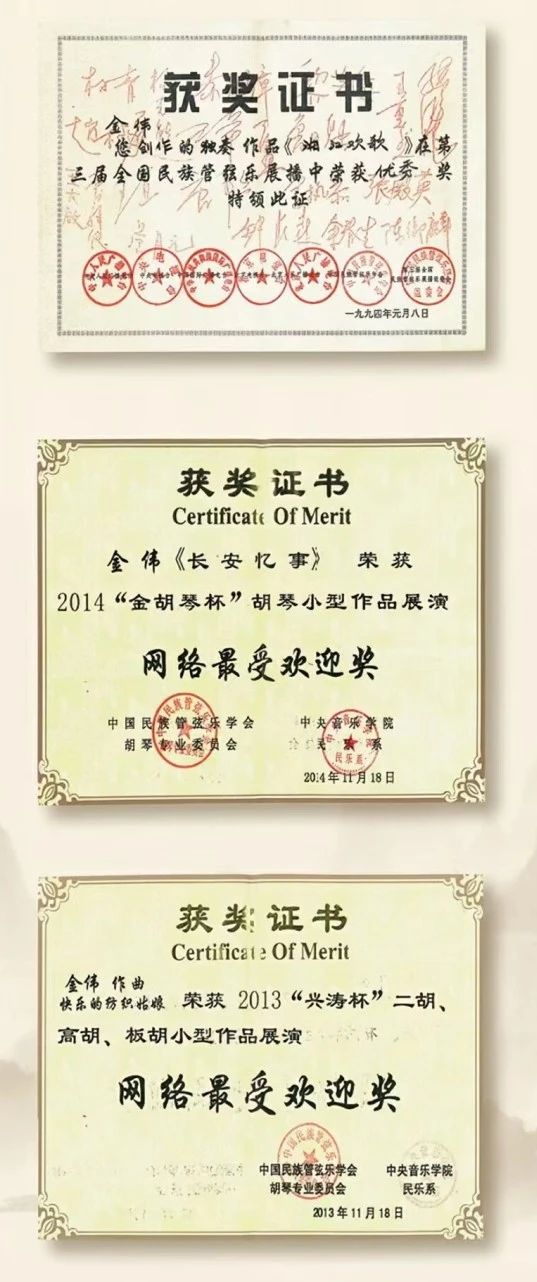

总之,这是一本特色鲜明的个人作品集,在展示金伟二胡音乐创作成果的同时,也为丰富二胡界艺术作品做出了贡献,其中的不少作品获得过全国性比赛奖项并在二胡界广为流传,如金伟的代表作《秦风》获第三届全国民族管弦乐展播二等奖,随后在香港获得民乐作品比赛金奖;《陕北民歌联奏》获第五届“华乐之韵”国际二胡大赛组合类作品金奖;《快乐的纺织姑娘》获陕西省首届民族器乐新作品大赛二等奖,2013“兴涛杯”二胡、高胡、板胡小型作品展演铜奖、网络最受欢迎奖;《长安忆事》获陕西省第二届民族器乐新作品政府奖一等奖,2014“金胡琴杯”胡琴小型作品展演银奖、网络最受欢迎奖;《茶乡新歌》获2015“金胡琴奖”胡琴小型作品展演银奖;《秋梦》获2016“金胡琴奖”胡琴小型作品展演金奖;《秦巴行》获2016“金胡琴奖”胡琴小型作品展演铜奖等。其获奖频率之高,令人叹为观止。金伟众多的作品均由海内外唱片公司录制CD,由人民音乐出版社、上海音乐出版社等出版乐谱。这说明其创作不仅具有较高的艺术质量和内涵,也为业界同人和广大二胡音乐爱好者所喜爱。无疑,作为一名非职业的二胡作曲家,他的成果是巨大的。

《金伟二胡作品集》的出版是金伟二胡音乐作品的一次集体亮相,是秦派二胡艺术创作成就的最新展示。可喜可贺!

是为序。

(西安音乐学院教授、博士生导师)

2023年6月25日于西安音乐学院

序 二

秦地的民族器乐因其浓郁的地域风格而在国内的音乐流派中独树一帜,此地产生的“秦派二胡”作为“秦派民乐” 中的一支,也成为业界最为认可的代表性地方风格,它在上个世纪50年代即已形成。其伴随着西安专业音乐教育体系的建立,尤其是鲁日融先生在上海的二胡比赛中崭露头角而逐步生发开来,是国内较早建立起名声的地方二胡流派。从鲁日融先生开始,经由关铭先生,再到金伟先生,“秦派二胡”在特色作品及其演奏的“双管齐下”推进中逐渐枝繁叶茂,再加上理论研究和教学的扩展,已然蔚为大观。“秦派二胡艺术”注重表演技艺的地方风格与个人特色的强强联合,注重音乐创作的传统与现代融会贯通,从20世纪50年代至今的不同时期都有推陈出新之举,在挖掘内外兼修的艺术理念上又开放包容地寻求创新。其不断求新固本的持续发展之道,是这一地方民族器乐流派不断让人为之点赞的艺术活力所在。

二胡艺术家金伟先生将要出版曲集,这是其创作才华与演奏能力 的综合显现,还将有音乐会的展演为其助阵。书中所集作品的题材多样,形式各异,结构新颖,是二胡艺术家演创能力的集中显现。作品的音乐素材多采自于秦地,关中的戏曲、民歌旋律主题以各种形态若隐其间,现代作曲手法的简洁融合,使得作品既有传统的醇厚又有现代的创新,尤其是学院派二胡艺术规范发展理念,体现了金先生的学术之思。

曲集中的作品以风格鲜明的独奏曲为主体,数量达到24首之多, 在同类二胡家的创作中属于高产者。作为学院派技艺养成的基础性作品,曲集中的练习曲多达15首,且每一首均有不同的训练目的,打破之前练习曲注重进阶的训练要求,而注重个性技术的针对性解决,也是其练习曲设计的独特之处。此外,曲集中还有可以在音乐会中展现演奏艺术效果的齐奏曲3首,这也是书中的必要补充。这些作品都是在各种音乐会中做过展演,多已为业界所喜爱,有的还被音像出版甚至专题学术研究,其学科发展影响力可见一斑。

宏观地看,金伟此次出版的作品既展现了他居于秦地的乡土情怀之思,是费孝通所倡导的“乡土中国”文化理念的直观反映,也以其特有的二胡艺术进行了“乡土重建”的职责之探;还以大量的注重二胡艺术舞台艺术演奏效果而突显其演奏家的技艺之思,基本技术的练习曲还为其技艺的锤炼奠定了学科发展基础。

微观地看,作为演奏家的金伟所创作的新曲,在技艺的特色上探索寻求特定的载体,也是承续了从刘天华时代业已形成的技艺传统。众所周知,创作不仅在早期为二胡艺术走出戏曲伴奏的从属地位而奠定了基础,在周少梅的二胡改制基础上,刘天华创作的10部二胡独奏曲具有划时代的开创意义。之后,除了刘氏门派的传承外,又有阿炳(华彦钧)、孙文明、黄海怀、蒋风之、刘北茂等演奏家以创作推动二胡艺术的发展,以其经典作品的不断推出而丰富着20世纪的中国二胡艺术史。金伟先生也是这一传统的继承者,他从进入西安音乐学院二胡演奏专业时开始,就在鲁日融先生开创的“秦派二胡”的道路上接续薪火,不断开拓创新。鲁先生将金伟作为80年代“秦派二胡”的主要演奏家之一,还特地指出,金先生创作的《黄土情》《秦风》《曲江随想》等曲是80年代“秦派二胡”的代表作(见:鲁日融《“秦派二胡”的形成与发展》《“秦派二胡”艺术研究文论》等)。

从金伟二胡艺术在近年来学术影响来看,学刊中已有乔建中、罗艺峰、邓建栋、仵埂、郭琴星等人发表的数十篇研究文章①,还有陆小璐、陈笑如、王培帆、张金玲等十余篇硕博士学位论文侧身于此②, 而金伟先生每年还以演奏家身份多次在全国各地演奏、讲学。这些成果都可见其学术与社会影响之广。

金伟先生在2019年曾于安徽文艺出版社出版过曲集,当时所载的有二胡独奏曲《秋梦》《秦巴行》《长安忆事》《思乡》《眉户小曲》《夜思》《家乡小唱》《黄土情》《湘江欢歌》《秦风》,双二胡曲《南腔北调》,二胡齐奏《快乐的纺织姑娘》《陕北民歌联奏》《欢庆节日》。这些作品均在音乐会上做过展演,是经得起舞台艺术效果检验的常演之作。从其作品标题及其所反映的音乐风格来看,多是集中在秦地,并引起专业人士和大众的关注,赞誉他的作品。“秦风漫卷出山人”(仵埂);“胡琴弓动长安风”(张津波);“以区域文化视野中的‘秦派民乐”所进行的创作(陆小璐),是金伟音乐创作的特色所在,利用‘秦派胡琴’的艺术资源,突出地方音乐院校的‘本土特色’,是金伟二胡艺术成功并取得非凡成就的关键”(乔建中)。

此次出版不仅在曲目数量上有了大的改观,更在曲目的内涵显现上有了明显的深化。曲集保留了之前的版本中的作品,还有一定数量的新增,如《秦腔小曲》《陕北忆事》《惜别》《长安春》等,从中可见作者承继“秦风”的学术方向上的持续发展观念,展现了近年来他在“秦派二胡”上的深耕细作。

细观这部曲集,金伟先生首先注重技艺的训练与发展。曲集强调了基本技术规范化的训练,如指位的移动、音阶的多种样态的练习、分解和弦、不同把位与音阶的变化弓法练习等,对现代音乐表现中需要的快速运弓、频繁转换调、半音化旋律、快速跳弓与顿弓等技术训练难点,还有对秦风秦韵的专题训练之处等。从技术训练的视角来看,金伟先生做了训练具体路径的指引,每一练习曲解决其标题所示的技术症结,说明它们都在平素的运用中得到了验证,这是他作为专业音乐学院教师经年累月教研的经验总结。

在地方风格的音乐展现上,曲集以特定的作品予以显现,如《眉户小曲》的主题就以下行音阶中加入“苦音”的微降si这一特色音级予以显现,巧妙地展现了秦地音乐委婉清秀、内在含蓄的特质;《曲江随想》中除了借助“苦音”特色外,还引入四度音程的跳进及唐代燕乐音阶所形成的旋律韵味,多重意境综合而成的曲江风韵;《黄土情》旋律的抑扬铿锵在大幅度跳进中凸显了爽朗与高亢的音调,展现了黄土高原高腔的特色;《家乡小唱》中的陕北音乐素材以二胡演奏音色加以强化,并以清新欢悦的情绪来展现朴实浓郁的黄土文化气息;《夜思》《长安春》或以内涵或以外显的视角,展现关中古韵、民风的淳朴;《玉关情》《惜别》《迎春》《陕北忆事》《开心就好》《月下竹林》则以相对雅致的情趣展现二胡内蕴,是金伟学院派艺术形式的探索之显现;《秦风》在强调陕西苦音调式的同时,还加上四、五、七度的音级跳进,从而展现了秦风的形态与风姿。

从曲集所展现的个性创新来看,注重外在音型的直观显现是金伟先生创作中“由外及内”的手法特点之一,他从演奏家的视角而紧 抓演奏赋予音乐的直观表达而加持音乐的直观性特点,这是演奏家介入现代二胡曲创作所附载文化符号的形式所在;金伟还注意了内蕴表达的有效性显现,从某一个或几个音乐文化符号而让听者“有据可循”,以点带面地展现其音乐主题诉求,这是金伟先生的二胡音乐在题材、形式结合上的鲜明性所在。而表演与创作的直观融合是他的作品易于理解、便于传播的特质所在,正是他在舞台艺术历练中注重艺术效果的艺术审美之显现。

“情满于山,意溢于海”(刘勰《文心雕龙》),金伟将其对秦地文化的深厚感情,将其对二胡艺术的深远意境,倾注于弓弦,由此而形成目下所见的这本曲集。“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”,金伟先生是“秦派二胡”的实操者、深耕者,正是有了他长久地在演奏、教学上的操练与观察,才使他对于其器、其曲有感而发,深入浅出,进而展现其“神思方运,万涂竞萌”的艺术画卷,此曲集的出版,即是其“神思”之展现。

有感于金伟先生曲集所透露出的特有外显与深邃内涵,是为之记。

①乔建中:《金伟与秦派胡琴艺术》,《交响(西安音乐学院学报)》2015年第4期;邓建栋:《秦派二胡的守望者──从金伟与我合作的音乐会谈起》,《交响(西安音乐学院学报)》2020年第2期;仵埂:《秦风漫卷出山人──青年二胡演奏家金伟印象》,《交响(西安音乐学院学报)》1991年第1期;张津波:《胡琴弓动长安风 秦筝弦腾塞上云──金伟、哈斯毕业演奏会侧记》,《交响(西安音乐学院学报)》1991年第1期;郭琴星:《一双妙手雅奏秦风秦韵 两弦传道喜得桃李满园──金伟二胡教学理念与方法初探》,《北方音乐》2017年第24期。

②陆小璐:《区域文化视野中的“秦派民乐”创作研究》,上海音乐学院博士论文,2013年;陈笑如:《“秦派 二胡”艺术初探》,中国音乐学院硕士论文,2013年;王培帆:《“秦派二胡”的艺术特点及演奏风格》,东北师范大学硕士论文,2017年;苟先维:《金伟秦派二胡艺术研究》西安音乐学院硕士论文,2010年。

王安潮

(西安音乐学院教授、博士生导师)

2023年9月于西安音乐学院

浑浑若川的秦风

——听金伟演奏二胡有感

贾平凹

“学琴三年,精神寂寞”。

这是古书上对俞伯牙的记载,说的是一种情形,更是一种心态。大道妙艺,无精神是不可能的,但“精神有用不着处”,却往往更体悟到了人生,感应到了宇宙,使其所制之艺进入大的境界。听金伟的创作、演奏二胡音乐,我似乎窥见了他音乐之后的心迹,为他对于秦地秦人和音乐的理解而感动了。

歌坛上已经刮过了一阵西北风,它虽长长短短、是是非非,反正引起过轰动,但音乐上真正有秦味的还当金伟的作品。听那畅美的行音中,我的眼前总是浮现了广漠厚重的孕育着一轮火日的黄土地,是那隆起的十三朝帝王的陵墓和一片紫云般的野苜蓿,是那一簇簇白杨与苍榆下的版筑而成的院落,是那犍牛拉动了木犁翻开的沃土而随时可见的残的秦砖缺的汉瓦,是那晨钟暮鼓,是那浓烈的西凤酒,线辣子和粗瓷海碗里的羊肉泡馍。古气在悠悠回荡,新生活的气息又扑面而来,它使我有了理性的深刻感悟,有享受了一种感性的弥漫其中如烟如雾的情趣。

我在细细地品味着这些秦派乐章,寻觅着之所以为秦派的原因,他是太会取博制简了,把古老的秦腔音乐加以改造,形成一种团块状,突凸其粗犷强劲,如冰山忽塌,如沙漠疾移,势挟了碎块细石,虽然固体而具流性。在这极大震撼力的团块与团块之间,其过度的,连接的,甚至网结的是改造过的迷胡、线胡和碗碗腔的音乐,增加了一种别于南方音乐的华丽和缠绵。这一种团块与线状的结构,使他的演奏再也不是一种外在的形式,也不仅是乐曲的内容,而真真正正是“万里长空”中他这个秦人的“一朝风月”的感悟和体验了。

所谓的那一股“西北风”,可以说它开始都浑朴,可渐变而婉媚,现在似乎要婉媚极也,而秦派音乐在乐坛正生动力,这恰是我们为之激动又寄厚望之所在,虽然它仍存在着令我们不尽满足之处。古有夸父敢追日,更有李贺竟要“敲日玻璃声”,在今日连见到一粒石子都可以使我们联想到汉唐的这块秦地,其新时代之风的流荡太使我们自信和昂奋了,既然秦派艺术中,画有了石鲁,书有了于翁(于右任),文有了柳青,而一把二胡已拉得秦风秦韵大有“浑浑若川”之度,秦派音乐有理由在探索中形成它的大气候。

原载于《光明日报》(1991年2月16日)

《陕西日报》(1990年12月3日)

《贾平凹散文集》

前 言

创作是一个专业发展的基础,占有举足轻重的地位。“非职业创作”是指非专业的作曲家(如二胡演奏家、二胡教师、二胡专业工作者)所创作的二胡作品。在二胡百年发展之中,他们发挥了重要的作用,是二胡创作的主体,影响着二胡艺术发展的各个历史时期,贡献是巨大的。

从刘天华、阿炳、孙文明开始,随后有陆修棠(代表作《怀乡行》)、项祖英(代表作《梆子风》)、刘北茂(代表作《小花鼓》)、蒋风之(代表作《长夜》)等,接着有刘明源、鲁日融、黄海怀、王国潼、闵惠芬、刘长福、宋国生、陈耀星等,以及新生代邓建栋、朱昌耀、周维、高韶青、梁云江、赵夺良等。他们都是著名的演奏家,又都有自己创作的代表作品。

非职业二胡创作,我觉得有几个特点:一是旋律流畅优美,易于上手;二是篇幅较短,结构简单,便于推广与传播;三是突出地域风格,韵味独特。从《葡萄熟了》《江南春色》《河南小曲》《迷胡调》《赛马》等作品中可以看出一些短小精悍、接地气、广受人民大众喜爱的,特别是地域风格浓郁的作品,都是出自演奏家之手。

记得在上大学时,鲁日融老师对西安音乐学院民乐系的学生提出了“三个一”的要求,在毕业时举办一场音乐会、写一篇文章、创作一首作品。我与班上许多不同专业的学生,如魏军(古筝)、马迪(竹笛)、曲文军(琵琶)等,都是这一方针的受益者。大学毕业几十年来我们始终坚持在业余时间创作,在各自的专业领域都出版了作品专辑并广为流传,得到了业内专家的认可与好评。

自20世纪90年代后,众多专业作曲家进入二胡创作领域,使二胡的作品深度、技巧性、题材丰富度都发展到了一个新的高度,这是历史的必然。但近些年非职业的创作从数量和质量上却日渐式微,似乎到了瓶颈期,这不是我们想看到的结局,民乐人走演奏、创作的两栖之路是前辈们留下的光荣传统,不该丢弃,应该发扬传承。

在目前二胡多元发展的形势下,让我们响应国家的号召,坚定文化自信、文化自强,坚持两个并举(职业与非职业),走两栖之路,为人民大众创作出更多更好的作品,讲好中国的故事。

金 伟

2023年7月9日

于西安音乐学院

后 记

我于1982年留校任教后,因工作需要,促使自己编创了一些二胡练习曲及独奏曲。上个世纪80年代是我国文艺春天勃发的时期,也是我创作最活跃的时段,较为成功的作品也多是那个时候创作的。除了当时推演的作品外,包括之后许多作品的前身也是用那时写的素材,后又重新加工提升完成的。如《秋梦》(bB调旋律变化音练习)、《迎春》(旋律练习)、《家乡小唱》(旋律练习)、《秦风》(陕西风格练习)、《快乐的纺织姑娘》(快弓练习)、《月下竹林》(复拍子旋律练习),等等。

我的每首作品都有自己独特的想法和音乐用意,或表现在旋律调性方面,或体现在演奏技法方面。如:《秦风》是想把陕西风格特有的演奏技巧全部融入其中,做到演奏艺术上秦地音响特色的极致;《长安春》突出了仿锣鼓的效果及连续轮指三连音的技法,很有节日气氛;《开心就好》以大篇幅的推拉连顿弓及跳弓表现了人们欢愉的心情;《秋梦》除了转调之外,还多次使用了离调等手法,打破了传统风格化创作理念,探索一种新的技术风格和表现力。

我没有专业学过作曲,只是上大学期间跟张豪夫同学私下学习了一点曲式分析等方面的作曲技术理论。但一直以来坚持,尤其是凭着对二胡创作的执着及感性认识而倾力地创写。不过,自知水平有限,曲集质量欠佳,还望得到业内同行的指点,多提宝贵意见。本书的出版,对于我而言,不是终点,我将会一如既往地为二胡事业的发展进行探索,愿意为之贡献余热。也希望各位同行一以贯之地关照我,支持我,共同推动中国二胡艺术的深入发展。

金伟

2023年10月

于西安音乐学院

需订购者请联系赵老师电话:

155 2944 8119