师承

王燕卿,名宾鲁,字燕卿,号东武琴士,又号飞飞子。山东诸城普桥村人。清同治六年(1867)生。王姓是诸城大族,王燕卿这一支到他出生时传说尚有土地六七百亩,壮年时家境逐步破落,生活因难,所以自称是“青齐下士”。他家从高祖以来,代代习琴,他自幼受到熏陶,没有乐器,就在书桌上拴上麻绳练习,可见他对琴的喜爱。

在当时诸城,已经形成了以王既甫(溥长,1807-1886) 和王冷泉(雩门,约1807-1877,此生卒年为旧说)为首的诸城琴派。王溥长宗虞山派,其子王心源(作祯,1842-1921) 传其琴艺并后来居上。王冷泉宗金陵派,有资料说,他是王燕卿的曾祖,但未必可靠。

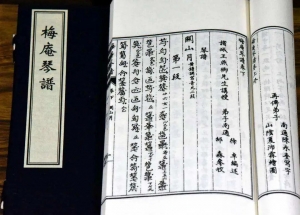

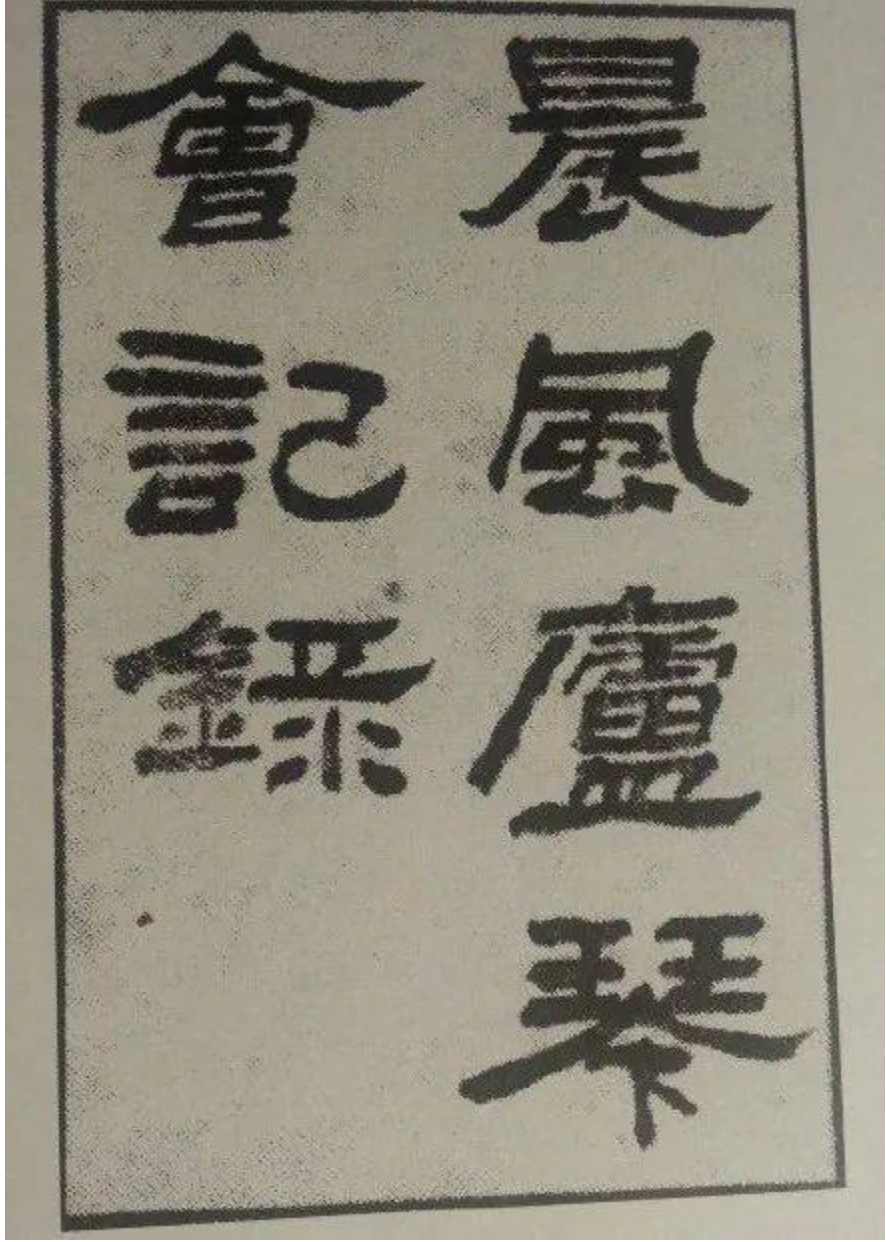

《梅庵琴谱》

据徐立孙与张育瑾的记述,王冷泉是王燕卿的老师,他演奏风格的绮丽缠绵与轮指的运用,对王燕卿有显著的影响。王燕卿跟他学《琴谱正律》上的曲子,但时间不长,便因他的去世而中止。有人以王冷泉去世时王燕卿年甫十一,证明他不可能是王冷泉的弟子。幼年学琴,所在多有,1920年晨风庐琴会首日独奏《文王操》的,是“九龄童子史勇根”,十一岁学琴则更无不妥。

但是,随着近年来王冷泉手稿本《万古同悲》进人学术研究的视野,书中的《冷泉纪年》修正了王冷泉的生卒年旧说。《冷泉纪年》显示王冷泉生于乾隆五十八年(1793),纪年终止于同治九年 (1870),有可能便是在这一年或此后不久去世。而此时,王燕卿方过四岁,显然绝无从之学琴的可能。不过,徐立孙、张育瑾不至于无中生有,王燕卿琴风中也确有绮丽缠绵的成分,似乎存在王冷泉的影响。也许王燕卿曾从王冷泉的弟子学过琴,深受启发,而极推崇王冷泉,而门生故友不加详察,竟以为他便是王冷泉的弟子了。

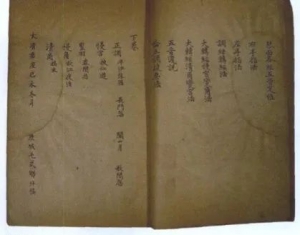

张子谦《操缦琐记》

王心葵的弟子詹澄秋说,王燕卿先后学琴于王心源与王心葵(露,1878-1921)。有人即以王心源《桐荫山馆琴谱》、王心葵《玉鹤轩琴谱》与《梅庵琴谱》参校,证明此说。但徐立孙又曾记述:“燕卿先生常谓王心葵是其弟子。”从年龄上考虑,王燕卿长王心葵十一岁,以王心葵《玉鹤轩琴谱》与《梅庵零谱》参校,其共同点也不妨说是王心葵受了王燕卿的影响。但詹澄秋的王燕卿从王心葵学琴之说也未必没有根据,徐立孙“所谓互相师互相资,应是常有之事”之论,是比较通达的看法。

可见王燕卿的师承是多方面的,非止-一端,不能肯定其一则必否定其二。他曾说,自己在学琴期间 “恒赖诸名流多方指授,自问始有进境”,是坦率诚恳的自况。他还这样记述开始学琴时的情形:“乃于家藏书籍中搜求,复乞于叔伯兄弟,共得琴谱全部十八种、残编六种,抄录零锦若干……”这里的“诸名流”、“叔伯兄弟”,自然包括王冷泉、王心源、王心葵,也包括许多后人无法探求的名字。

然而,众多的师承与琴谱都不能使王燕卿满足,他有自己的艺术追求。他一边学习一边酝酿着自己的变化。

革新

在中国文化的价值体系中,琴的地位是无与伦比的。作为乐器,它无疑是最有表现力的;在乐器之外,它还有道德、哲学甚至宗教、政治的内涵。这一切既成就了琴,同时也在一定程度上忽视了琴的音乐本质。美学追求上的 “清微淡远”,其末流不免衍为“苦涩无节”;过分强调道德意义,削弱了音乐的情感投人,往往形成了过多的禁区;对精神境界的极端表现,则容易漠视实际操作中的技术枝节。这一切,显然不能使王燕卿得到满足。

王燕卿学琴,不愿亦步亦趋。詹澄秋说,王心源因为他喜欢自由发挥而产生厌恶情绪,不肯继续传授,后来王心葵也因为同样的理由不肯授琴。王燕卿回忆自己的学琴经历时,曾这样写道:“………研究末能得其万一,又佐以《礼记》《汉书》《来子易注》《纪氏丛书》,推其数以穷其理,殚心竭虑,数易星霜,未得其奥妙。嗣携琴访友,纵横海岱之间近三十年………”在另一版本中,他的说法是:“既不以他人为可法,又不以诸谱为可凭,殚心瘁虑,追本探源.无不别开生面,权其轻重,测其长短,推数以求理,聆音以察调,观其变化,旋转无穷。而一旦稍有所得,既得于心,复应于手,乃知古之雅乐,今人非不能学,在非人人所能学,在人之真好与假好耳。”

在王燕卿自信的叙述里,可知他一直在追求“古之雅乐”,相信“真好”与“假好”能通过心手的相应反映在琴中,“既不以他人为可法,又不以诸谱为可凭”,并在这样的认识下对琴做了多方面的革新。

徐立孙后来总结出王燕卿在演奏技巧方面的七点革新:琴谱点拍;指法服从于琴曲内容,吟猱滑动不拘成法,以实际效果为准;左手肉、甲音技巧;右手指法技巧;灵活运用“伏”法,以一气呵成为主;安弦、和弦的独到之处。在这七点中,左右手指法完全属于独家技巧,点拍是重视节奏的紧凑,一气呵成是重视旋律的完整和连贯,以及吟猱滑动和“伏”法的运用,总的来说都是重视琴的可听性,与过去节奏自由发挥,强调韵味忽视旋律的传统形成了强烈的反差。

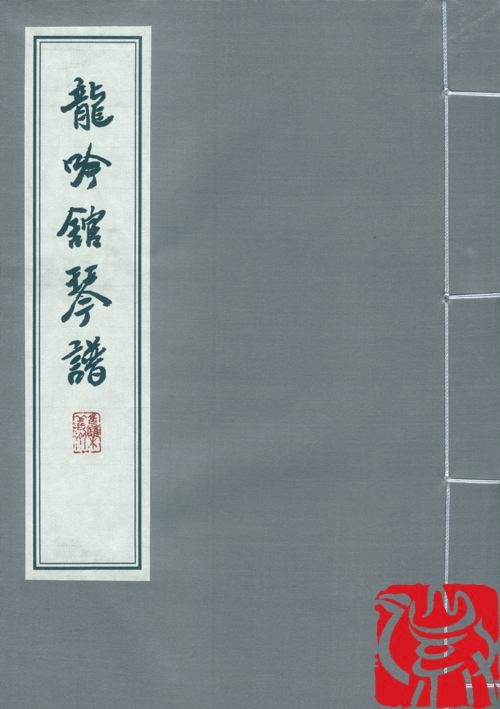

王燕卿对轮指的运用一直令人瞩目。关于他给旧谱添加轮指的做法,张育瑾举例说:“燕卿在诸娀最初教王少如弹琴时,传谱上没有增添轮指,以后教晤仙弹琴时,传谱上就增添了许多轮指。”随着《龙吟馆琴谱》的重新面世,可以看到,事实上王燕卿所补加的轮指是相当有限的,也都怡如其分。

更加大胆的是,他还放下琴的架子,直接向鲜活的、充满生命力的民间音乐学习。在他的演奏风格中,会用大幅度的猱、大绰大注修饰旋律,使之呈现出如同山东民间歌曲、曲艺或器乐音乐般的腔调。山东曾长期流传着他根据民间小调《骂情人》改编成琴曲《关山月》的故事,这一传说虽然在几乎成为定论之时被新发现所推翻。但也反映了王燕卿从民间音乐中级取养分的部分事实。

王燕卿一系列的改进努力有他的良苦用心。邵大苏曾告诉陈心园说:“面对青年学子而欲能使之接受雅琴古调,宜先择短小悦耳者为之先导,使之产生兴趣后,再由浅人深.由小至大,由易趋难,复于某些琴曲中多用轮指,亦为求其动听,以诱掖后进,其用心良苦也。”

王燕卿学生徐立孙

徐立孙总结说:“燕卿先生一脉,虽说系出金陵,但得北方之气为多。加以燕卿先生独创之风格,所以音韵宽厚雄健之中富有绮丽缠绵之意,刚中有柔而刚柔相济。”这是一种以北派为主、会通南北的艺术风格,也是王燕卿自己的艺术风格。

“既不以他人为可法,又不以诸谱为可凭〞,“古人好为新声,今人泥于古调,虽传讹而不察”,“愿后之学者传留一线,勿为腐儒与诸谱所误”,这样的艺术宣言和上面的一系列艺术实践,引起轩然大波几乎是必然的。

南下

张育瑾叙述的那个关于琴曲《关山月》来源的故事,总归还是逶露出了很重要的信息。 他写到:“有的人很想跟燕卿学这个曲子,但是在这种輿论的威胁之下,怕坏了‘琴品’,便不敢学了。这个曲子燕卿在诸城时传授上受到极大的阻碍……”“此后王燕卿回到诸城,经常弹奏此曲,大受诸城琴家的攻击,指责他,第一,轮指太多,‘油腔滑调’;第二,打破了古琴禁弹‘小调’,的‘戒律’(当时所谓小调即民歌),《关山月》是‘小调’。当时很多人喜欢这个曲子,如琴人丁介仁想跟王燕卿学这个曲子,但是在以上與论下,又不敢学……”

形势到了连学琴者都顾忌不前的地步,可见已经何等严峻。且不管故事真不真,这段描述显然真实地反映了王燕卿当时的处境。其实,不独《关山月》如此,有人认为《秋夜长》甚至就是他根据琵琶曲改编而成的,“三分琵琶七分筝”,总之没有一分是琴音。

王燕卿在如潮的指责声中从来没有为自己辦护。这自然是天性不爱说话,更因为坚定的艺术自信使他对非议不屑一顾。别人认定《关山月》是他将鸣盛社的民歌记录修改而成并做了更名,最重要的理由就是“王燕卿未作任何解释。如果他有历史根据必然会理直气壮地提出根据,说明理由”。事实上“历史根据”就在他手边的《龙吟馆琴谱》上,但他仍然沉默。如果不是失传的《龙吟馆琴谱》重现人间,后人或许永远读不懂他沉默背后的孤独与高傲。

“携琴访友,纵横海岱之间近三十年”的最后岁月里,王燕卿居住在济南府历下将军庙街。他不仅收徒传琴,还以自己的医道给人治病。不知为什么,他的五个儿子一个女儿都无人学琴,却有子孙继承了他的医道。

王燕卿在山东的琴弟子,现在可知的有晤仙、冯少溪、赵梦云、王少如、丁荣斋、苏桂馨、杨城三、槐德普、吴某、李仙樵、蒋琴轩等十余人。这些人多数没有太大的建树,不为琴坛所知。有时,他和仙吕氏合作制琴,至今也大多不存,现在唯一能肯定经他手斫的实物,是一张1903年秋以古木斫成的黑色仲尼式琴,龙池内书“琅琊王宾鲁燕卿氏手制,岁在癸卯中秋之月”。

1916年9月,康有为在山东祭孔于曲阜并登临泰山,然后南下。据《南京高等师范学校教员姓名录》,王燕卿“曾办山东行营收发局并署圣公府随朝伴官”,可能因此机缘,王燕卿得以与康有为相识,与他随行。他们经济宁,过凤阳,在9月底或10月初的某天抵达南京,受到江谦的邀请去南京高等师范学校。宾主相见,王燕卿抚琴一曲。这时候意外的场面出现了,江谦极力邀请他留校任教,传授琴学。王燕卿最终答应了。

这个偶尔停留的城市给王燕卿的艺术生命带来了巨大的转机。他成为中国历史上第一个进人高等院校从事古琴教育的古琴家。

传琴

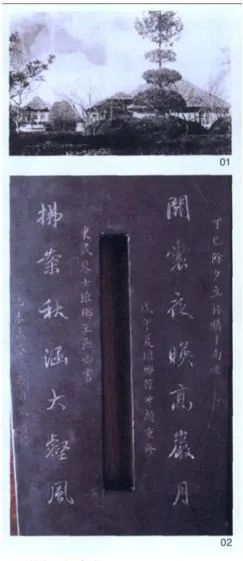

南高师校园西北角的六朝松畔有三间茅屋,是江谦为表彰教育家、书法家李瑞清1905-1912年间任两江师范(南高师前身)监督的功绩所建,故以李瑞清之号“梅庵”命名,门前挂有李瑞清手书的校训木匾,上书“嚼得菜根,做得大事”。王燕卿与江谦延聘的琵琶家沈肇州在这里传授他们的“国乐”。高超的琴艺为他赢得了他人的欣赏与敬重。《王翁宾鲁传》云:“(王燕卿)每日入授课梅庵中,抚桐引操,媲(女旁改“扌”)擽习习,微音攒越,余响飘迈,闻者皆祛烦忧而感心志。一夕,风灭烛,按徽自若,不差毫泰,学者以是益钦之。”

在南高师的四年半时间里,跟随王燕卿习琴的人一定是相当多的,但现在所能知的,只有李湘侨、徐立孙、刘天华、凌纯声,孙宗彭、吴志鲲、邵大苏、田定庵、程午嘉、张佩英(蓓蘅)等少数几个人的名字。其中发扬王燕卿琴学最厉、对近代琴坛产生重大影响且名重一时的,则是徐立孙。

01 梅庵.1916年建

02 徐立孙宋琴“云钟“琴背

1917年,徐立孙先后从沈策州学琵琶,从王燕卿学琴。在1920年夏毕业之前的三年里,他学习了抚琴、律吕学以及制琴制弦之法。他的勤奋好学与对琴的热爱,使王燕卿欣赏不己,在徐立孙离去之后还对邵大苏说:“立孙,吾南中门人之隽也。”徐立孙后来则多次提到“(先生)得卓甚喜”、“先生挚爱余”,并回忆过他们相处的情景:“…暇辄对弈,常静聆先生操缦,默索微妙。先生见余之能领悟也,则欣然悦。尝夏夜苦热,相与鼓《平沙》梅庵桐荫下,不觉炎气尽消也。”是一幅师生融融的画面。

王燕卿主要从自己所藏的《龙吟馆琴谱》中选取曲目,油印成散页讲义,作为学生的学琴教材。有时他也从其他琴谱上选择,或者将自己所会而尚末见诸琴谱的曲子油印给学生。从根据后来这些讲义编成的《梅庵琴谱》中可以看到,他传授给学生的琴曲中,《平沙落雁》《长门怨》《关山月》《秋夜长》《挟仙游》《玉楼春晓》《秋江夜泊》《捣衣》这八首来自《龙吟馆琴谱》,《秋风词》《极乐吟》《凤求凰》《搔首问天》来自其他琴谱,《风雷引》《释谈章》则未详所出。

此外,王燕卿所传琴曲不见于《梅庵琴谱》者,尚有《古琴吟》《梅花三弄》《酒狂》《杨柳怨》等曲。《古琴吟》经程午嘉传世;《梅花三弄》又名《三六板》,与常见之《梅花三弄》不同,琴人凌其阵尝见诸刘天华手抄谱,徐立孙未得其传,而其弟子吴宗汉不知从何处习得,传于海外诸门人。对《酒狂》与《杨柳怨》的传授,王燕卿采取比较保守的做法。徐立孙回忆:“(《酒狂》)忆受业时仅约略弹会,师即将谱收去,以为浅尝即可。”“先师所操《酒狂》不类世传。尤其是用长锁一法淋漓尽致,极尽醉骂啐唾之能事。但先师仅许学一学,以备一格。”“《杨柳怨》⋯⋯音节流荡殊甚。……先师亦仅许学一学……”“就梅庵来说,《杨柳怨》更易走人歧途,则以不传为宜。”徐立孙谨守师戒,这两曲均未入《梅庵琴谱》。

《晨风庐琴会记录》

王燕卿一直有修订《龙吟馆琴谱》的计划,并已经着手。在现在能够肯定经他改定的琴曲中,《长门怨》、《平沙落雁》比较突出,尤以在南京修改的《平沙落雁》最能体现他的艺术功力。在这一版本中,以传统指法的巧妙组合,泛音、按滑音和空弦瞬间的交替使用,绘声绘色地塑造出一段描绘雁群在栖宿处上空飞鸣觅食、盘旋降落的生动画面。这段艺术创作不仅体现了他高明的作曲手法,而且作为正统琴乐追求意境、气韵的反动,致力写实,丰富了古琴的表现力,也拓展了琴乐的审美领城。王燕卿性情缄默,传琴极少解说琴曲来源、内容。

学生如果以此相问,他就取琴再弹,仍然不作解说。然而在他给学生的一封信里,留下了一些可贵的琴学见解:“琴与书同体而异用,书以字明义,琴以音传神。书中多字堆累,起承转合为文章,琴上五音错纵,抑扬起伏成曲调。文章能达意,令人乐于观,且乐于读;曲调能写情,令人乐于听,且乐于弹。读书学优者,开口可为诗;弹琴艺高者,挥手能入弄。文章能明理,曲调能达教;文章能讥讽人,曲调能笑骂人。要在心领神会,发于心应诸手。凡国之兴亡,身之祸福,天地风云,山川鸟兽,草木昆虫,皆可写出。”

立派

与在山东的生活相比,王燕卿在南京安宁而快乐。学校里,他与好琴的文史教员柳诒徵、王伯沆往还较多,还替王伯沆监修了一张明益王琴。传琴之余,他有时也会参加文人的集会。到南京不久,宁社第七次雅集中就有他演奏《平沙落雁》的身影。他还“常策杖携琴游敖山水间,簪髻上刺,意态兀岸,望者以为非尘世品也”。他鲜明独特的个人风格已经成熟,满意的传人已经被培养出来,更有为数不少的古琴爱好者被他引导着亲近了古琴这门艺术。他的影响力已经让琴坛不能漠视他的存在。

近代以来,各地琴家的联系日趋频繁,最终发展为有意识地组织全国性大型琴会进行切磋和交流,1919年的苏州怡园琴会就是最早的全国性琴会。第二年秋天,巨商、同时也是琴家、收藏家的周庆云(梦坡)与报人、同时也是古琴爱好者的史量才,在上海晨风庐组织了一次更大规模的琴会。王燕卿受到了邀请。

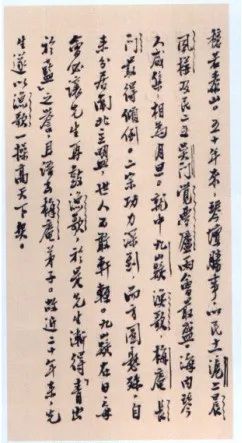

10月12日,王燕卿带着徐立孙出席晨风庐琴会。出席琴会的,有来自各地、各流派的琴人约四十位,第一天前来观礼的社会名流,则有郑孝胥、朱祖谋、吴昌硕、刘承幹等六十余人。三天的会期,都是琴人抚琴,彼此展示,又正是王燕卿为徐立孙讲述“派别源流之理”的生动课堂。

据《晨风庐琴会记录》,12日王燕卿奏《长门怨》,13日徐立孙奏《搔首问天》,14日王燕卿奏《平沙落雁》、徐立孙奏《长门怨》、两人再合奏《秋江夜治》。他们新颖独到的琴风成为琴会上众人瞩目的热点。没有參加这次琴会的查阜西显然曾听与会的朋友谈及,他后来说:“王宾鲁的演奏艺术,重视技巧,充满着地区性的民间风格,感染力极强。他在晨风庐近百人的琴会上惊倒一座,这是后来他所传《梅庵琴谱》风行一时之故。”

龙吟馆琴谱

王燕卿以哪首琴曲 “惊倒一座” 说法不一。有人认为是 《平沙落雁》。查阜西则在1947年的一篇文章中说:“五十年来琴坛胜事,以民十一沪上晨风楼(此处年份与地点皆误写——引者注)及民二五吴门觉梦庐两会最盛,海内琴人咸集,相为月旦。就中九嶷《渔歌》、梅庵《长门》最为倾倒。”则似乎又是《长门怨》。

直到晚年,参加琴会的顾梅羹对当年的场面仍然记忆犹新。他告诉学生说,那天王燕卿还没演奏完,座中的好多琴人已经忍不住侧身站起,有的更靠近了倾听。一曲既罢,周庆云脱口叫好,手拍王燕卿之肩,说:“这次琴会你是头魁!”在一旁的杨时百则面露不悦之色。

杨时百不悦自有其缘故。当时,他的巨著《琴学丛书》已刊行多册,门下弟子亦众,可谓声望正著。如果这次琴会必须要品评出头筹,在他人眼里,他无疑是最有实力的人选,对他自己来说,恐怕也感觉当仁不让。但此刻群情沉醉,势难自已,更没想到的是主人激动之下,判语已断,杨时百措手不及,竟然流露了出来。这次琴会,周庆云招待杨时百下榻于大饭店,而将王燕卿等多数琴人安置于小客栈,已经招到物议,史量才尤其不满,并萌生了自己另外一场琴会的想法(后因其主张“救国要紧”而末办成)。因此,名不见经传的王燕卿一举夺魁,实在出乎众人意料,而极富传奇色彩。

在琴会结束后,周庆云、史量才有意将几位琴会上最优秀的琴家留在上海。据顾梅羹传下的说法,受到邀请的是王燕卿、杨时百与顾梅羹。但王燕卿显然没有接受。而这次琴会上王燕卿所产生的轰动效应,必然为他演奏艺术的迅速流传起到了重要的推广作用。同时,随着众多学生走向社会,特别是徐立孙的广收弟子,一个新的古琴流派正在形成。

身后

约在晨风庐琴会后的半年时间,王燕卿一病不起。他致病的原因是酒。他嗜酒多年,据说“盛夏不浴,而醇醲之气迎人欲醉”,那么其病或许是肝疾。1921年,在他病卧龙蟠里山东会馆中时,邵大苏时时前来探望。王燕卿要求将自己安葬于清凉山东麓,并向他托付后事:“吾以丧葬累鲁人赵君,所藏与古斋琴即以贶其子。”

1921年5月25日(农历辛西年四月十八日),王燕卿病逝,得年五十五岁。临终前,他还惦记着《龙吟馆琴谱》的修订尚未完工,引为恨事。

王燕卿病故时,徐立孙还在安庆教书,不久他回到南通,任教于南通省立第七中学、通州师范学校。他得到王燕卿的噩耗,大为悲恸,与邵大苏将老师留下的油印散页讲义整理编订,于1926年编成《古琴》,以油印本印行。其间,从徐立孙学琴者越来越多,通州师范学校的学生有吴宗汉、刘景韶,第七中学的教员有石重光、王个簃,学生有杨泽章、黄氏兄弟、施春瘦,家属有兄长徐昂、堂侄女徐昌震、侄女徐遂,社会上慕名求学者有陈心园、夏沛霖、李宝麟。王燕卿琴学的流传中心,已从南京转移到了南通。

1929年沈肇州的去世,直接促发了徐立孙,邵大苏于这年夏天成立梅庵琴社,“纪念两师,以古琴为主,琵琶副焉”。与此同时,琴谱的出版也在筹划之中。1928年的时候,邵大苏的同学童君乐曾与他的亲戚沈心工谋求在中华书局刊印,未果。直到1931年,琴谱才得以集资出版。为了纪念老师,以传琴之地梅庵命名琴谱,这就是《梅庵琴谱》。徐立孙在序中强调,但愿这本书“稍能偿先生之宿愿于万一”。 后来徐立孙重编《瀛洲古调》,也改名为《梅庵琵琶谱》。于是,世间遂有梅庵琴派之名。

查阜西《彭祉卿先生事略》

王燕卿殁后不久,南高师改组为东南大学。学校内的琴学传统尚延续了一段时间。1926年春在无锡举行的东南大学音乐会中,有“童君之古琴独奏《秋江夜泊》曲”,“指法干净,节奏自然”,正是王燕卿一脉所传。在琴坛较有影响的还有程午嘉,他长期活动于上海、苏州、南京。长江下游地区琴派纷呈:杭州有浙派,常熟有虞山派,扬州有广陵派,南京有金陵派,上海更是五方杂处,除此上述诸派,闽派、川派也各竞风流。然而就在晨风庐琴会后不长的时间里,王燕卿一脉异军突起,对琴坛产生了重大影响。查阜西亲眼看到“宁、沪一带琴人宗王、徐者,十中有二三焉”的盛况,更说“二宗(指九嶷派杨时百、梅庵派王燕卿)功力深到,而方圆悬殊,自来分居南北主盟,世人不敢轩轾。”

在王燕卿与其手创的琴派名满琴坛之时,非议也一直没有停止。这些非议,有对其缺陷的客观评述,也有传统的微慢与偏见。到1949年以后,由于官方“为工农兵服务”的文艺政策,王燕卿学习和融合民间音乐的经历被解释为向人民群众学习,创造人民群众喜闻乐见的艺术作品,对他的评价几乎是一面倒的赞颂。即使对王燕卿素有偏见的人,也不得不自觉按照这一思路重新塑造王燕卿的形象,虽然在塑造时并不顺手,时时流露出正话反说的意味。上世纪八十年代以来,评价日趋客观,王燕卿及其琴派在近代琴史上不容漠视的重大存在,以及对古琴演奏和美学方面的革命性影响和不容置疑的意义获得较为普遍的承认,但同时仍然因为习惯性的影响、资料的匮乏甚至门户之见,导致了较多并不准确的判断。

王燕卿极少对学生说起自己的生平,徐昂根据徐立孙所知而写的《王翁宾魯传》极其简略。后人能看到的王燕卿形象,一见于 《今虞琴刊》卷首的照片,一见于《梅庵琴谱》卷首的王个簃所作画像,都能印证《王翁宾鲁传》中王燕卿“貌癯古”的描绘。

1929年春,史量才听说了王燕卿死后的情形,“慨然斥资五十金为表其墓”。然而在半个多世纪后,王燕卿的墓已经消失在南京清凉山公园的开发和城市建设过程中。