孙贵生先生(1937—2022)

孙贵生先生(1937—2022)为古琴、笛、箫演奏家,国家一级演员。曾任职新影乐团(后改为中国电影乐团),中国音乐家协会会员,中国电影家协会会员,北京古琴研究会会员,中国管弦乐学会会员,中国管弦乐学会古琴会常务理事,中国管弦乐学会竹笛专业委员会顾问。音乐上师承多位先生——洞箫名家孙裕德,笛子演奏家马祺生,琴家查阜西、张子谦、吴景略,以及律学家潘怀素。此外,其从事电影音乐工作三十余年,录制的影视音乐达数千部,并参加各种演出、学术活动,发表多篇文论。

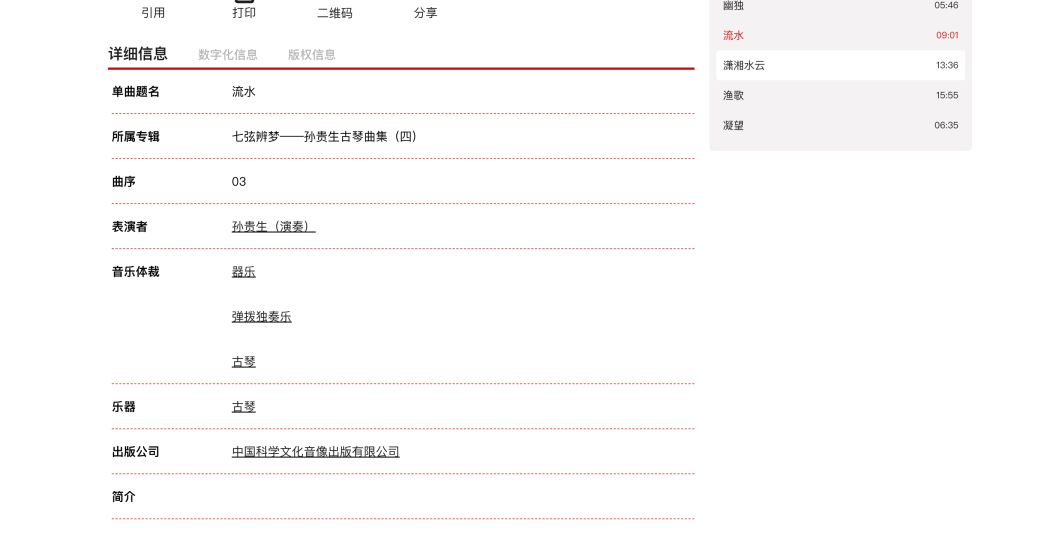

中国音网于2017年制作发行了《七弦辨梦——孙贵生古琴曲集》。此曲集收录了孙贵生先生在古琴领域耕耘六十年的成果,是孙先生最为全面的录音合集。此外,在另一套由中国音网制作的《中国民族音乐原声资料抢救与发掘出版工程之民族器乐篇》音响内容中,亦保存部分孙贵生先生演奏的经典曲目。受益于现代声音保存技术,我们得以多次聆赏孙先生的音乐诠释,感受一代琴家恬淡自然的弦上风采。

中国音网数据库资源页面

孙贵生先生抚琴近景

本文书写之孙先生的学琴、演出、打谱内容,主要依孙先生采访口述材料1整理而成。

一、习琴缘起

孙贵生先生为上海人,少时即喜爱民乐,常于收音机听到其时上海国乐名家如卫仲乐先生演奏的乐曲。1957年,因缘际会下,孙先生原想拜师于汪孟舒先生,后因汪先生年事已高,转而介绍孙先生向查阜西先生学琴。据孙先生口述,其时上课频率多为一星期三次,而查先生授课方式并非如同今日常见的考究每一音位的指法运作,其往往只弹奏三次完整乐曲。因此,孙先生需透过观察查先生的手法,从中掌握部分可以弹奏的段落,后续疑问之处只能待下次上课学习。查先生的教学方法使孙先生体会到琴曲的整体面貌,而透过弹奏全曲,将各种指法具体应用于琴曲中,与音乐相结合,达到技乐统一的示范,亦使孙先生理解查先生之苦心,即学习中需多方领略,从整体视角把握音乐内涵和深度。

查阜西先生中正平和的琴乐审美影响孙贵生先生对古琴艺术的理解。孙先生向查先生学习的第一首琴曲为《关山月》,后续亦操习《鸥鹭忘机》《洞庭秋思》《阳关三叠》《梅花三弄》《忆故人》《潇湘水云》等曲。查先生认为初学者弹琴时不易掌握力度,易出现不用力或用力太过,故需达到手不离弦,弦不离面的弹奏姿态,如此弹奏力度即较为适当。且入弦时应避免垂直用力再做横向移动,而是考虑横向左右之力,以切入弦面,使音色和音量活润连贯、连绵不绝。孙先生提到当时教授古琴时流行“传曲不传法”,其认为此话有其道理,因中国传统文化的法实本无法,个人皆可有自身理解。所以,查先生相对宽松的教学方式使孙先生领会需在客观的琴曲框架下(曲)体会曲意(法),以由此开展音乐诠释。

孙贵生先生向查阜西先生学琴的时间持续至1966年,在十年的学习光阴中,除了乐曲的修习外,查先生琴学方面的研究成果亦引领孙先生认识古琴此一乐器的理论价值,课上大多一小时弹琴,剩余时间查先生便解说琴学理论,如古琴历史、琴歌、琴律等问题,两人往往探讨至深夜仍意犹未尽。孙先生认为琴学是今人了解中国音乐的钥匙,故弹琴是为了掌握,掌握是为了认识,了解里面的问题,了解所有理论的归属,总而完善中国音乐理论体系。

孙贵生先生操缦

二、全国巡演

1962年,孙贵生先生任职的新影乐团计划全国巡演,并于巡演场次中加入古琴节目。由团员孙贵生、符永祺、汤良德、朱润福合作演出琴箫二胡三重奏《平沙落雁》《关山月》《洪湖水浪打浪》等。当时查阜西先生亦参与了此节目的排练过程,并自愿统筹协调解决巡回城市的乐器、音响调试等问题。

乐团巡演的第一站为上海,其时共计演出四场,演出场地为南京电影院改建而成的音乐厅,演出用琴即为张子谦先生所藏元琴“松雪”,音响则委托沈仲章、吴振平先生处理。据孙贵生先生口述,其演出前十分担忧古琴于舞台上的演出效果。结果,当《平沙落雁》起始的泛音声一出,全场鸦雀无声,演出结束后,广获好评,通过了观众的检验。随后乐团陆续至苏州(演出琴为吴兆基先生珍藏的唐琴“玉玲珑”)、南京、北京、天津等地巡演。

此次全国巡回演出,在查阜西先生的帮忙和各地琴人的通力合作下,共同扩大古琴的影响力,反映了其时天下琴人是一家,愿意为古琴事业无私付出的凝聚力。且透过此次成功的演出,此组合成为日后乐团的保留节目,孙贵生先生的工作单位亦同意其换张较好的琴。在查先生牵线下,孙先生在吴景略先生处,挑得宋琴“辨梦”。孙先生操弹此琴多年,其认为唐琴太圆,明琴过扁,宋琴介乎两者之间,乃最佳形制。此琴资料可见于《今虞琴刊》。

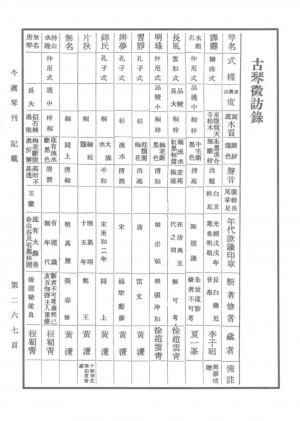

宋琴“辨梦”资料2

三、打谱方法

古琴音乐之历史横跨千年,使用了文字谱、减字谱等记录音乐的谱式。于今人而言,观察历代琴谱使用的指法、定弦等表述方式亦多有不同。而此谱式只记弦位、指法,不标明确切节奏的谱面特征,若非经明师引导,或是从学者焚膏继晷揣摩,待过一段时日后弹琴者重新面对琴谱时,往往踌躇不前,未得曲意。因此,“打谱”此一行为成为了解、还原古琴音乐的重要手段。此处“打谱”所指为现代意义的打谱,与古人(清代及之前)按谱鼓曲(自娱、备忘)有所不同,前者的艺术行为乃具有考古、限定意味,即以复原古曲面貌为宗旨的琴学研究工作。3如琴家管平湖认为:“在传世的将近三千首的古琴曲谱中(包括不同版本的曲子),只有七十多首能为现在全国琴人所演奏。这样看来,发掘古谱确是目前古琴界一项关键性的工作,而打谱又是发掘古谱中最迫切、最艰巨的任务。”4

孙贵生先生指出合格之打谱程序需依据谱本传承、版本,以及个人修为等面向综合而成。打谱时首先明确调弦法和宫调关系,在老师指导下了解各流派指法运作与乐句划分特点,如广陵派琴曲不宜使用梅庵派演奏手法诠释。据孙先生回忆,年轻时较难熟悉广陵派的节奏句式,直至1962年回上海跟张子谦先生学琴时,才发现张先生弹奏乐曲时并非以四分音符为一拍,而是将八分音符作为音乐中的内在律动单位。5

此外,筛选、辨别琴曲版本亦是打谱工作的其中一环,琴谱历经历代琴人传抄,未免错漏,梳理琴曲版本即考究其时代流变、刊刻方式、指法异同等现象,透过打谱者实际弹奏,从中比对校勘,进而选择较为合适按弹的版本。若发现谱面有讹误之处,却不作改正,此举恐仅是忠于原谱,而非原曲。

宋琴“辨夢”

孙贵生先生鼓琴

“攻琴如参禅,岁月磨炼,瞥然省悟,则无所不通,纵横妙用,而尝若有余。”10孙贵生先生认为弹琴需要过程,学习时避免以一个音对一个谱字出发,应将乐句作为出发点,留意气口转换。后掌握音程行进的感觉,体会曲情表达和变化,从中考虑全曲的结构关系。孙先生师承音乐界多位前辈名家,一生秉承传统,治学严谨,育才无数,代表一代琴人的风骨与操守。斯人已去,琴音永续。清望流徽,德范永存。

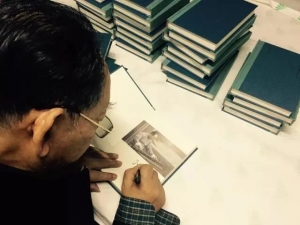

孙贵生先生为其曲集签名