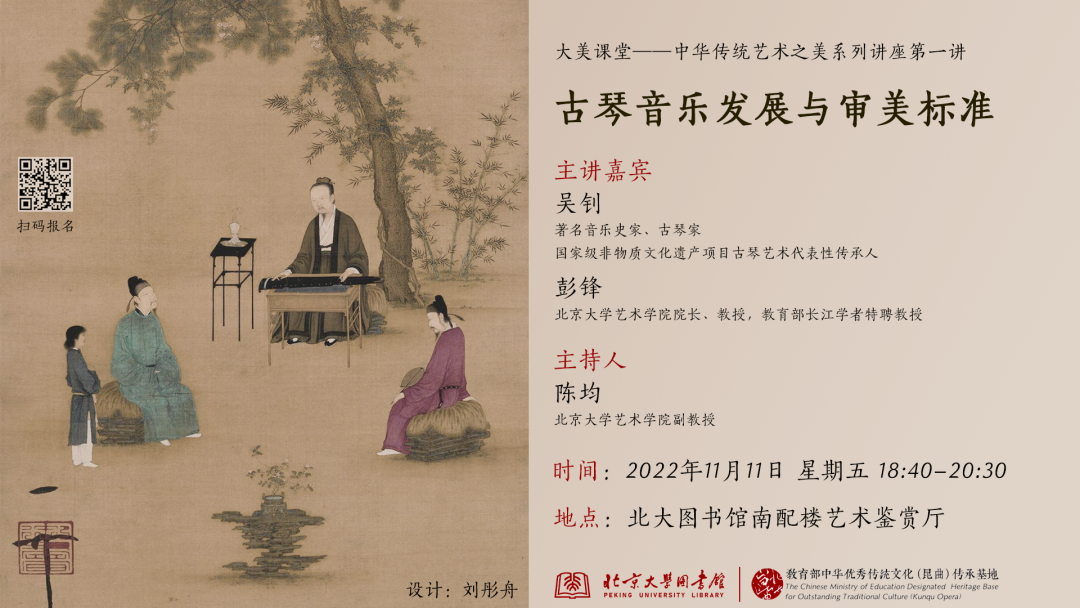

2022年11月11日,北京大学图书馆携手教育部中华优秀传统文化(昆曲)传承基地重磅推出了中华传统艺术之美讲座系列,首讲隆重邀请了吴钊老师和彭锋老师再度就“古琴音乐的发展与审美标准”进行对话与探讨。巨擘鸿儒为北大学子带来的视听盛宴,是我们在这个双十一最丰富的收获。

主持人:陈均老师

课堂在陈均老师的主持下徐徐拉开了帷幕,陈老师带着大家回忆了吴老师与彭老师在北大的历次对话,而本次吴钊老师与彭锋老师就古琴美学在北京大学展开的第三次对话,其中无限旨趣让我们继续探究吧!

对话嘉宾:吴钊老师与彭锋老师

在课堂伊始,彭老师讲述了北京大学艺术学院发展现状,并提出将努力将北京大学艺术学院建设成为全球重要的艺术学研究和教育中心,邀请全世界对中国艺术感兴趣的专家和学生来这里从事相关研究、教学和学习,培养出具有国际视野和中国价值观的人才。吴老师回顾了美育在北大发展的历史渊源,并借由中国第一部诗歌总集《诗经》讲述了音乐的组成部分及其文化意义、社会意义,吴老师说到:“一个国家、一个民族、一个社会不能只有通俗文化。”并强调了从孔子时代到今天,古琴作为雅文化的重要组成部分,不仅体现了一个社会精英阶层的审美趣味,同时更体现出一个民族在文化层面的审美标准。因此,古琴在北京大学的发展亦具有重要意义。

紧接着,彭老师讲到古琴艺术在北大的发展现状可喜,越来越多的学生喜欢古琴艺术,愿意学习古琴。吴老师讲到古琴作为一门乐器,受到年轻人的喜爱,并呈现出古琴艺术的年轻化、通俗化、数字化的多元化发展面貌,面对历史以来存在“雅”“俗”之争,吴老师强调了古琴艺术作为非物质文化遗产、作为音乐方面的传统文化、精英文化的代表,应该得到原样的保存与传承,能够使其经典曲目经久流传。

接下来,两位老师就古琴艺术的审美特征进行了探讨。彭老师提出了王国维的“古雅”一词形容古琴艺术。吴老师就《谿山琴况》讲解真雅、假雅之分,并提出了古琴音乐具有内向性,体现出“以静为美”的特征。另外,吴老师就古琴演奏中一个非常重要的一个准则做了深入阐述,即“右手弹欲断弦,左手按欲入木,但用力不觉”,体现中国传统文化追求圆、松之审美标准。与此同时,吴老师结合中国传统文化艺术代表“太极”与“气功”,阐述了弹琴之理正如手指头在琴面上打太极,而音乐对大脑的刺激,反过来促进人的耳聪目明,帮助我们修身养性。

古琴声音的审美标准是什么呢?吴老师说到演奏空弦要有金石之声。并强调了演奏中手指与弦之间的物理关系,只有用正确的演奏方法,才能得到如敲钟击磬般“结实、浑厚、和润且内敛”的声音。

另外,吴老师对古琴音乐作为标题音乐进行了深入讲解,标题音乐渗透了中国古人对哲学的认识。琴曲不仅涵盖天人合一的思想,同时,也有寓情于景,情景交融的艺术思考和审美体验在琴曲中呈现。例如,用音乐“写”一幅风景画《潇湘水云》,不仅写景,也要写情。而禅宗思想的出现影响着中国艺术的转变,体现在古琴上也是如此。古琴由早期的“琴者,禁也”随着发展转变为后期的“琴者,心也”。例如琴曲《忆故人》表达对老朋友的回忆;《汉宫秋月》体现出女子对爱情与自由的向往以及冲破枷锁的愿望。因此,古琴的韵味是其重要的特色。

正在演奏琴曲的吴老师

为了体味古琴音乐独特的艺术魅力以及区分琴曲是“富有韵味”还是“骨干旋律”,吴老师通过演奏虞山派一首代表性小令《良宵引》,让在座的老师与同学们进一步感受古琴艺术的审美体验。《良宵引》一首是小令。体现出“简”,同时符合恬淡、美好的晚上,安详又宁静。

通过此曲,吴老师第一遍按照传统的演奏方法,弹奏出尽量忠实于原汁原味出来的曲子。而在第二遍演奏中,吴老师将细节处理舍去,只弹旋律。通过比较这两个不尽相同的版本,结合吴老师其中穿插讲解了吟猱撞逗、运指的方圆、虚实等传统技术和艺术处理,体现出想要完美表达琴曲的意境,表达琴曲韵味,就需要符合美学原理,就需要演奏者认识美,理解美,表现美。彭老师也讲解了“之间”“似与不似”的美学特征存在于表演、绘画、舞蹈等多种艺术门类中。启发了同学们对古琴音乐审美的联想。

课堂嘉宾:陈秀英女士和吴军先生

在课堂的结尾,吴老师和彭老师总结了古琴艺术的审美特征。同时,吴老师向同学们分享了自己的学琴渊源,并将向查阜西先生、杨荫浏先生、吴景略先生的学习趣事向我们娓娓道来,让我们似乎看到了在那个时代,风华正茂的吴老师在名师大家的指点下,在自己的勤奋与思考下,不断攀登着一个又一个高峰,在音乐史研究和琴学研究上积累着一个又一个丰硕又饱满的成果!

窗外是初冬寒冷的风雨,窗内是温暖的知识殿堂。宝贵的时间总是过得很快,同学们积极热情的提问以及与老师的互动,可以看出对课堂的不舍。值得一提的是,吴老师88岁高龄,不辞辛苦冒着寒雨前来授课,途中虽风雨加身,仍不挡传道授业解惑之志,令人动容。而这一次课堂,想必亦点亮了听者的心灵!

讲座心得

这一次对话为同学们带来极大的启发,接下来我们看看线上线下同学们的讲座心得吧~

甘泓泉

外国语学院

这场讲座有幸请来了古琴大家、国家级非物质文化遗产传承人吴钊先生,以及北京大学艺术学院院长彭锋教授。在讲座的开始,吴钊先生指出了传承与发展古琴艺术的重要性:古琴文化属于中国雅文化;由此,吴钊先生自然而然地强调了和古琴艺术紧密关联的“美育”在大学教育中的重要性。古琴作为中国传统音乐,几千年来一直承载着文人雅士们的志趣情操。通过学习古琴,了解古琴音乐,我们能够窥见古人的胸怀与情趣,能够感受美学所带来的陶冶,得到心灵的启迪与净化。这正是我们青年人要传承古琴文化的重要原因之一。

陈文涵

哲学系宗教学系

吴钊老师以史学视角,从古琴的诞生讲起,就古琴的特殊性进行展开。老师提到,古琴作为乐器,其意义早已超越“器”层面的本身,而展开至“道”的层面。伴随士大夫文化的逐渐发展,古琴与士大夫之间的文化共生关系逐渐成形确定。吴钊老师提出“古琴是一种精英文化的代表”,此处的“精英”可理解为“文人士大夫”这一群体,这一群体在中国历史文化中的长久特殊地位,显然被连带赋予了作为其文化象征的“古琴”,使古琴逐渐具有超越性地位,成为“众乐之统”。引《众乐之统—论“古琴”的超越性进化》

陈文涵

哲学系宗教学系

吴钊老师提到其幼年时期的求学经历,尤其是与大师查阜西的相知相交经历,让人听了既叹服亦羡慕。或许在人生探索的历程中,总有这样的贵人相提携,这正是一个领域得以源源不断涌现新鲜血液的力量。同样,真正的大师不仅是在技艺上具有卓越的积累与沉淀,更在胸襟与人格上具有超绝的风范与视野。真正的大师,对于后辈的谆谆教诲、用心提携,绝非出于自我人脉关系积累的世俗考量,而是对于学术传承使命的主动担当,学脉的赓续、艺术的活力,也得益于此。

徐曼侨

光华管理学院

构建现代社会的精神结构必然是以中华文明为主,并伴有多元共生的其他文化现象。“美育”的途径并非必须走“传统文化”的路径,但要想了解中华民族的传统文化、民族精神,则必须通过中国传统艺术的“美育”途径来实施。其中,“琴”作为“乐教”的重要载体,作为几千年来知识分子生活中不可缺少的一部分,在当代艺术化生活中同样具有重要的价值和意义。

古琴在当代的价值除了作为传承的乐韵和人文精神以外,还体现在“重文、崇雅”和“美育”两方面。古琴具有悠久的历史,独立的美学体系以及大量的乐曲,内含中华民族千年来的审美意趣和情绪,连接着书论、画论、园论、诗论、乐论等诸多领域,是美学教育的重要载体。

马玉欣

经济学院

特别令人惊喜的是学期中,有幸参加了吴钊老师、彭锋老师主讲的“古琴音乐发展与审美标准”讲座。吴老师与彭老师在讲座中讲授的古琴艺术的内容十分丰富,更有吴老师现场的演奏。吴老师弹响琴弦的一刻我仿佛看到了书中走出的仙风道骨的古人,琴音萦绕在大厅之中,体验了一次“沉浸式”欣赏古曲,收获颇多。

冯栩姣

口腔医学院

古琴自先秦时期流传至今,伴随华夏民族的发展而发展,不仅作为乐器,更作为文化的载体。琴曲创作时其标题、题材、意境、结构等均类似一篇诗文,其曲体架构多采取诗文起、承、转、合的手法,也体现了琴曲与文化的契合。

古之奏琴者,多为文化艺术大家,演奏琴曲时将自身独特的情感通过乐句传达给观众。因此正如古人所说:弹琴先要读书,明事理,讲道理,理解传统文化的内涵,掌握传统审美的精髓,才能使古琴演奏有动人的力量。现今古琴并不是大众意义上的流行乐器,或许有很多人都分不清古琴和古筝的区别,这正是我们需要为之努力的方向。吴钊先生曾说:“古琴艺术绝不能只停留在音乐院校少数专业琴家手中,而是要让它被社会大众所接受,成为人们日常生活与人生修养的组成部分,成为社会大众,特别是精英人士乐于欣赏或弹奏的一门‘活’的艺术。”我们需要更多地宣传古琴,宣传琴文化,使更多的人认识、接触并了解琴文化,使古琴走入更多人的心中。几千年的传承与发展,古琴文化经历了西洋乐器的磋磨依然傲然挺立,而我们当代学琴者应该坚持不懈,将古琴文化发扬光大。

古琴音乐发展与审美标准学习札记

廖继峰 北京大学首届古琴艺术研修班学员

吴老的专业是中国古代音乐史的研究,他通过与彭院长的对话,阐述了古琴音乐发展的历史、古琴文化的审美标准等问题,对当代琴人具有很强的启示意义。

吴老指出,作为乐器,古琴可以演奏古曲,也可以演奏现代曲,甚至流行音乐,但是我们如果站在非遗的角度去理解古琴文化,那么,弹奏现代曲则不是古琴文化的一部分。我们要尊重经典,作为后来的学习者,要尽可能原汁原味。吴老还提出,不主张提古琴的“通俗化表达”。他举例说,过去王露从日本留学回国后,对传统古琴曲进行了一些改革,甚至影响了梅庵派的形成,比如对《平沙落雁》就进行了一些乐句的创新,为了表现雁鸣和其飞翔的姿态,创作了一些比较通俗化的旋律,其实是非常写实的表达,“我认为这其实不是传统古琴意趣的主流”。

彭院长提出,中国传统审美的最高境界,不是优美,甚至不是崇高,而是“古雅”。过去王维等人已经论述了其中的要义。对此,吴老表示十分赞同。他说,古琴是一种音量很小的乐器,相比许多乐器而言,它是内向的,我们弹琴要体现的是一个“静美”。这在明末的《溪山琴况》中已经讲得很清楚了。嵇康在他的《琴赋》里主张弹琴要以“静”“洁”为目标,蔡邕则归纳为四个字:清、静、恬、逸。其实,所要表达的审美旨趣是相同的。

大部分的古琴曲都是标题音乐,渗透了我们祖先的哲学认识。吴老认为,古琴音乐的这个特质决定了古琴曲的经典性。古琴音乐很多是表达思想主张的,比如天人合一。古琴曲也写景,更多的在写情。古琴的历史,经历了“琴者,禁也”到“琴者,心也”的转变。对中国古代传统的知识分子而言,学琴是必须的,也是其修身养性的功夫所在。我们弹琴就像太极行拳,我们是用手指打太极。

吴老指出,特别是在明末,虞山派的创立,让“韵”成为了中国音乐的特色。传统丝弦琴,要求古琴要发出厚重的金石之声,这与上古对钟罄之声的追求有关。我们在弹琴的时候,要讲究指力,说“按欲入木”,但更重要的是“用力不觉”。这就要求我们处理好手指与弦的关系,特别要重视按弦与右手的角度问题,才能达到合理用力的效果。

吴老在讲座现场示范演奏了一曲《良宵引》。他认为这是严天池结合禅宗修习功夫而创作的一个小曲,也非常符合传统双叠小令的创作形式。

吴老指出,此曲起调和毕曲使用同一个旋律,有前后呼应的效果,用一个“合尾”的句子作为中间的过渡和转折,体现了传统艺术中非常强调的“起承转合”,从而达到一个气韵相通的效果。

其中,开篇两句的旋律是相同的,但第二句中的“6165”撞接搯起的乐句,要与第一句处理得不同,不必像第一句的撞那样到位,其中的“1”要弹得“似1非1”,这在简谱中是无法表达的,但减字谱的一个“立”就给出了表达的空间。吴老还演奏了《秋风词》的几个句子,举出了类似的例子。他说,中国传统音乐这种“似又不似的美”,就是“韵”的体现,作为弹琴者要十分重视。

吴老指出,弹古琴,吟猱要有法度,方圆、虚实,一定要仔细看原谱,其中有很多的信息。但是,弹琴有规矩还不是最高的境界,我们还要达到“无法”,吟猱的大小、转数要根据审美的旨趣、状态和演奏者的趣味来表现,而是否正确的标准是要“符合美学的原理”。

吴老认为,这种美是来自于丰富的对比,不能每一个音都用同样的表达方式,比如都是绰上,都是注下,听起来就很呆板,缺乏变化。而怎么样表达出丰富性,又需要我们反复地观察和思考。总体而言,符合美学原理,符合音响效果就是对的表达。

吴老在现场又弹奏了一个没有丰富吟猱变化的《良宵引》版本作为比较。他总结说:要弹出味道一定要依赖两点——第一,要学习扎实的传统技法,掌握运指的技巧;第二,多读书,这是传统文化的基本要求,读唐诗宋词,欣赏传统书画。其实传统书画的要求是和弹琴所要追求的东西相通的。弹琴是一个人学养、修养、造诣的体现。我们弹琴要有精神的追求,就是所谓的“道”。

彭院长补充说,中国人认为,趣味是有高下之分的。传统古琴曲是有趣味追求的,但又不能卖弄,落俗套。

现场有观众提问,请吴老分享一些学琴的经历。吴老笑言自己是六十岁之后才开始弹琴的。其实吴老出身于苏州的昆曲世家,家境优渥,从小喜欢字画。父亲的绘画老师是吴湖帆的大师兄,古琴老师是吴兆基的父亲。因为父亲是査阜西先生的秘书,所以很自然吴老从小就受到古琴启蒙。读大学的时候,査阜西推荐吴老学历史,并推荐他跟吴景略先生学琴。这样的根基,吴老很自然地走上了研究中国古代音乐史乃至琴史的研究工作。而在音乐研究所工作时,又很有幸成为杨荫浏先生的助手,并与管平湖先生成为同事。所以,吴老勉励大家学琴一定要找好的老师。

现场有观众提问,请吴老评价1949年后的几次古琴琴器改革的尝试。吴老指出,自己就是这些改革的亲历者,改革的目标无非是增大音量,但是韵味丢失,真正弹琴的人是不会弹这样的琴的。他说,包括吴景略先生在内,认为这样的改革都是失败的。今天,使用古琴的表达方式有很多,斫琴师们也制作了适应不同需求的各种古琴。吴老指出,艺术是多样的,当今的古琴制作的突破,要视需求来评价。但作为非遗,作为传统的精英文化,我们要仔细审视,要学好传统琴曲,理解传统文化。

一起看看线上同学的心得感受吧~