编者按:《上海古琴百年纪事(1855—1999)》于2020年一经出版,便得到古琴专业领域和古琴爱好者群体的广为关注及好评,并因而有幸获得更多与“上海古琴”相关的文献资料。经过戴晓莲老师和编辑团队的进一步梳理,于2024年夏正式推出了“增订版”。此本增订版,将时间轴从原来的1855—1999延伸至1855—2003;并对相关条目作了进一步补充、校勘、查证;所选用图片从350幅增加至394幅;另外还增加了“参考文献目录”;并邀请古琴家姚公白先生为本书“增订版”撰写序言。可以说,这本增订的“绿皮版”几乎是全新的版本,较之四年前初版的“蓝皮版”,内容增加了约四分之一以上,因此值得所有琴史研究者以及广大琴友的持续关注。

以下来自上海音乐学院出版社公众号:

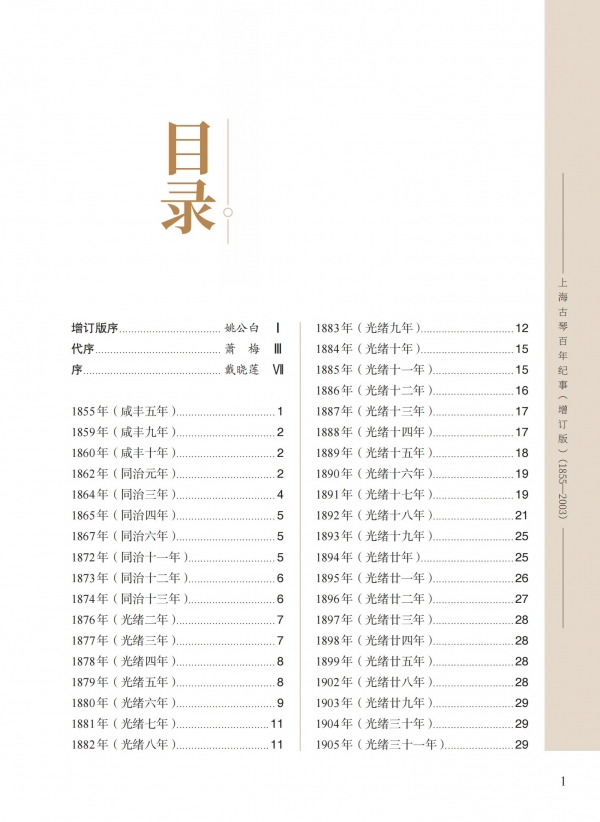

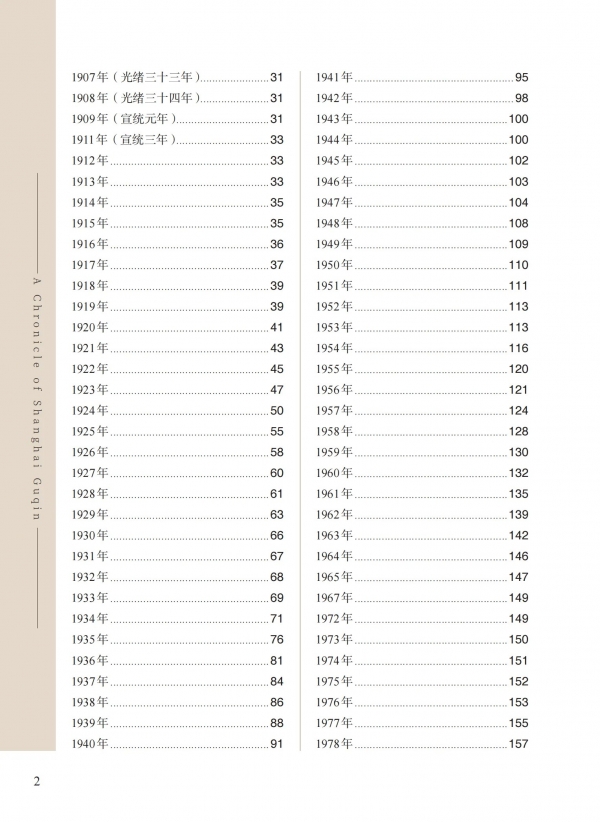

中国古琴艺术源远流长,承载着三千年以上的历史积淀。2003年古琴入选联合国人类口头与非物质文化遗产名录,以其三千年未曾中断的文化传统走向世界。这件古老的乐器,是连接时空的纽带,是贯通古今的桥梁。从宏观的三千年古琴发展历史长河,我们把聚焦点落在近现代的上海。本书选择了自1843年开埠后成为古琴一大重地的上海作为地标,选取了1855—2003年这一个半世纪为时间起始,以编年纪事的形式,图文并举,呈现上海一个半世纪以来古琴发展的历史变迁,从古琴发展这一视角,展现出海派文化兼容并包博大精深的底蕴与精髓。这就是今天我们所看到的《上海古琴百年纪事(增订版)(1855—2003)》,相信这是有关于上海古琴的、具有史料意义的、较为完整收录图文资料的上海古琴纪事图录。

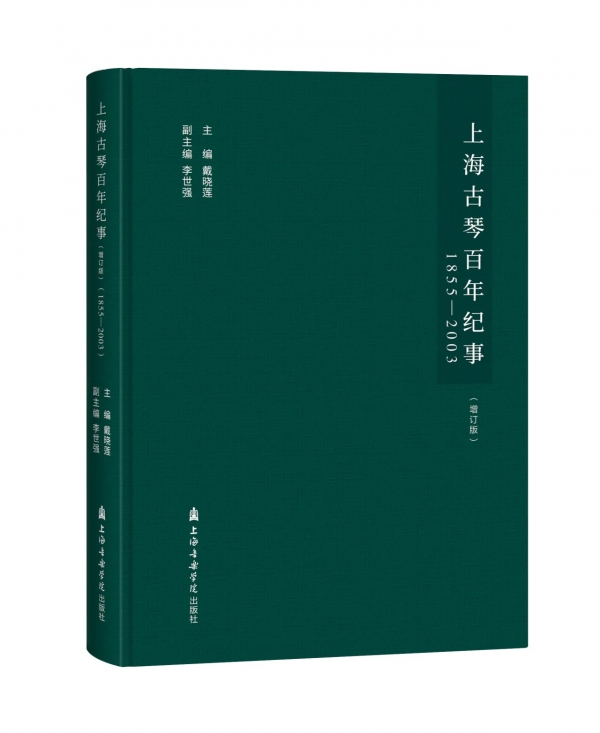

《上海古琴百年纪事(增订版)(1855-2003)》

主 编 戴晓莲副主编 李世强

上海的琴乐文化历史悠久、积淀深厚,开埠伊始,便吸引全国乃至世界各地的“异乡人”来到这座新兴的近代都市工作、生活,其中就有“弹古琴的人”,更有近现代琴史上著名的“琴家”。虽然阶层、职业、性别不同,社会身份、生活状态、流派风格各异,但古琴将他们和她们聚集起来,交流融合,不绝如缕,海纳百川,高潮迭现,最终形成了融合烁今、与时俱进的“上海的海派”古琴,不断开花结果,绽放异彩,并且积极传播,辐射全国。自清末咸丰同治年间以降,上海的“琴态”——琴家、琴会、琴社、琴学,就像行在“山阴道上”,令人应接不暇,从私人雅集到公共演出,活动丰富,形式多样,从理论著述研究到技法研究,继往开来,推陈出新,从传统教学到现代传播,积极探索,不拘一格,体现了“海派”古琴深厚的文化底蕴与崭新的时代风貌,形成了传统和现代有机结合的“海派”古琴文化特征。这些在查阜西、张子谦、吴景略等人身上有着深刻的体现,尤其是张先生,可以说是上海琴乐文化及历程的一个缩影、一个象征。

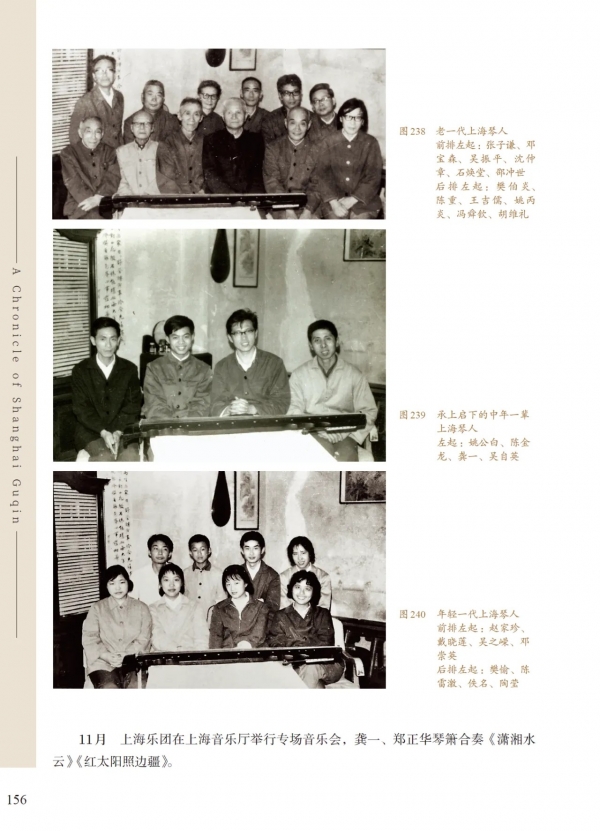

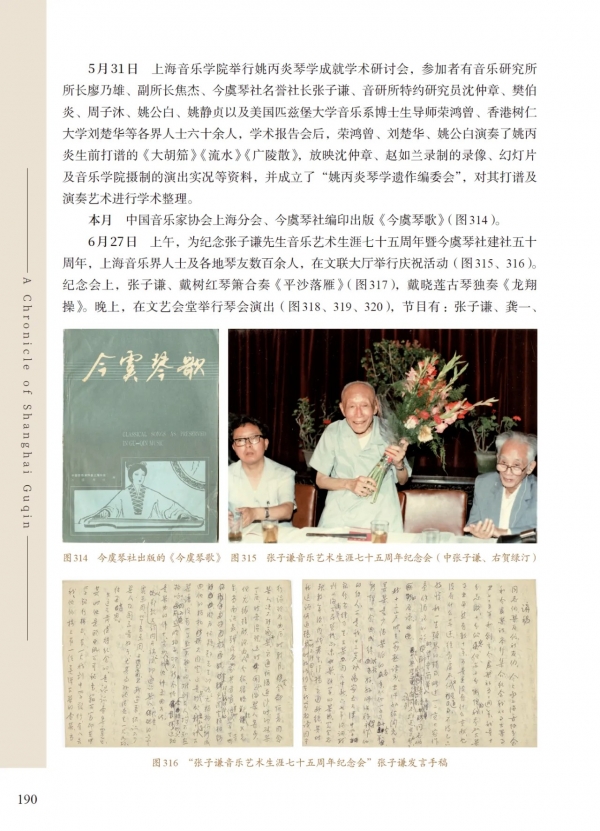

本书以纪事编年形式,按时间顺序、历史发展来叙事,阅者可从字里行间里领略到时代的变迁、文化的嬗递,而怎样群体的琴人于自身社会阶层、经济能力及教育环境影响下,从事怎样的琴事活动等等,这都将是音乐学家们音乐上海学研究的范围。希望能通过上海古琴一百五十年“琴脉”的再现而让更多的朋友来了解、喜爱古琴,一起为上海古琴的发展贡献才智。戴晓莲教授与团队通过各种渠道收集图片资料,核对历史事件;对各种图片资料包括照片、乐谱、节目单、出版物等进行扫描、整理、修复;对不同历史时期的各类人物的照片进行一一核对,尤其是早年照片中人物的核对,需要通过不同渠道多方确认。这也得益于戴晓莲老师以及其他诸多老前辈,他们作为上海古琴发展的亲历者,许多的照片与资料才得以一一呈现,一些历史事件才得以用文字的方式还原。

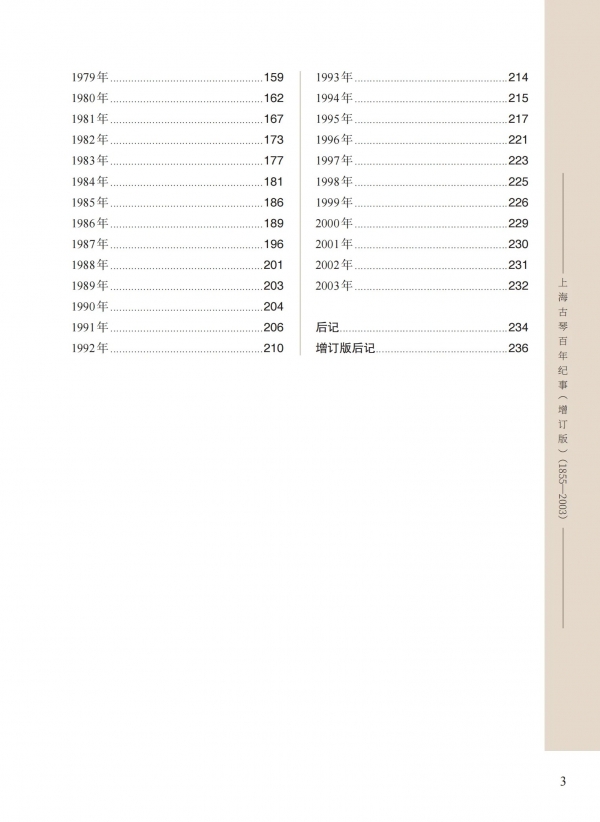

《上海古琴百年纪事(1855—1999)》于2020年首次出版,得到了古琴界的大量关注与肯定,也由此陆续获得了许多与“上海古琴”相关的文献资料。因此,戴晓莲教授团队推出“增订版”,将时间轴从原来的1855—1999延伸至1855—2003,对相关条目作进一步补充、校勘、查证,图片从350幅增加至394幅,并增加了“参考文献目录”,古琴家姚公白先生为本书“增订版”撰写序言。因此,“增订版”在史料梳理的准确性、丰富性方面有了极大提升,在学术规范与学术参考价值方面也作了新的拓展。

《上海古琴百年纪事(增订版)(1855—2003)》是一次近现代古琴研究领域里新的探索与实践,前无古人。跟随此书,我们可以对“上海古琴”有一个全新的认识,深厚的文化传统与飞速变化的时代风貌高度融合,凸显出典型的“海派文化”特征,时代的紧迫感与积极性充斥了这百余年的沧桑变化。

专家推荐

《上海古琴百年纪事》记录了上海一个半世纪的琴坛历史,跨越了近现代和当代文化转折激烈的时期,彰显了中国传统文化的生命力与传承性,继承传统与改良革新并行不悖。《纪事》以“文字+图像”的方法记录本事,并以注释补充史事,同时爬梳报章、走访琴家、发掘资料,探玉撷英,通过史事的记录,将上海在各特定时代中古琴的“生活面貌与状态”予以充分揭示,对我们这些出生于20世纪下半叶的人来说,具有一种真切的“具身感”,让我们看到了东方与西方、中国与外国、乡村与城市在古琴文化上的碰撞、交流与融合,对当下古琴乃至于传统文化的保护与发展提供了一个新的视角。《纪事》作者发愿为上海琴坛编史,与《操缦琐记》中张子谦老先生“诸端事无大小,咸笔之于册,以志不忘”相应合,《纪事》功德,亦在薪传。

——上海音乐学院萧梅教授

上海是中国古琴文化发展的重镇,上海近现代古琴发展史在某种程度上可以说是中国近现代古琴文化发展的一个缩影,对上海古琴史料的整理,不仅是中国琴史学术研究之必须,同时也是当代古琴传承发展的基础工作。《上海古琴百年纪事(增订版)(1855—2003)》在原版的基础上就时间跨度及内容进行了扩充,并就出版内容进行了修订完善,为当下琴学研究提供了准确详实的文献基础,在以“纪事”方式呈现上海近现代琴史整体发展过程的同时,也从微观上体现了上海琴人与琴事的史实细节。就该书的适用性来说,不但可用于琴史学术研究,也可作为古琴教学参考,更为广大古琴爱好者提供了难得的琴学盛宴,特此推荐!

——扬州大学胡斌教授

作者简介

主编:戴晓莲

戴晓莲,上海音乐学院教授、硕士生导师,上海音乐家协会上海古琴研究会会长,中国昆剧古琴研究会古琴专业委员会副主任,中国民族管弦乐协会古琴专业委员会副会长。上海市人类口头传承非物质文化古琴艺术传承人。

戴晓莲少年时代随叔外公、著名广陵派古琴泰斗张子谦先生学习古琴多年,深得其传。曾先后得到老一辈大师吴景略、吴文光、姚丙炎先生的指导,并随古琴大师龚一、林友仁学习多年,1985年毕业于上海音乐学院古琴专业。

她承继了深厚传统琴学底蕴,功力深厚,博众家之长,大气磅礴,见微见著。能驾驭各类不同风格的古琴传曲,并不断思考探索古琴的现代发展,是当之无愧的中国古琴音乐的一代传人。

她开展国内外教学、讲座、大师课程班;参与各类古琴学术研讨会,发表论文数篇;陆续出版多种琴曲演奏CD、教学视频DVD及《戴晓莲教学演奏琴谱》;编写了国内首部《古琴重奏曲集》专业教材;所授学生多次在全国古琴比赛中获得金、银、铜奖。近年来,她策划组织了“丝竹更相和”“当代古琴音乐周”“古琴协奏曲”“静听琴说”系列音乐会等在国际、国内具有影响的古琴项目,为享有悠久历史的传统古琴音乐注入新鲜的当代文化内涵。在古琴传承、创新与发展的道路上作出了相当显著的社会贡献。

副主编:李世强

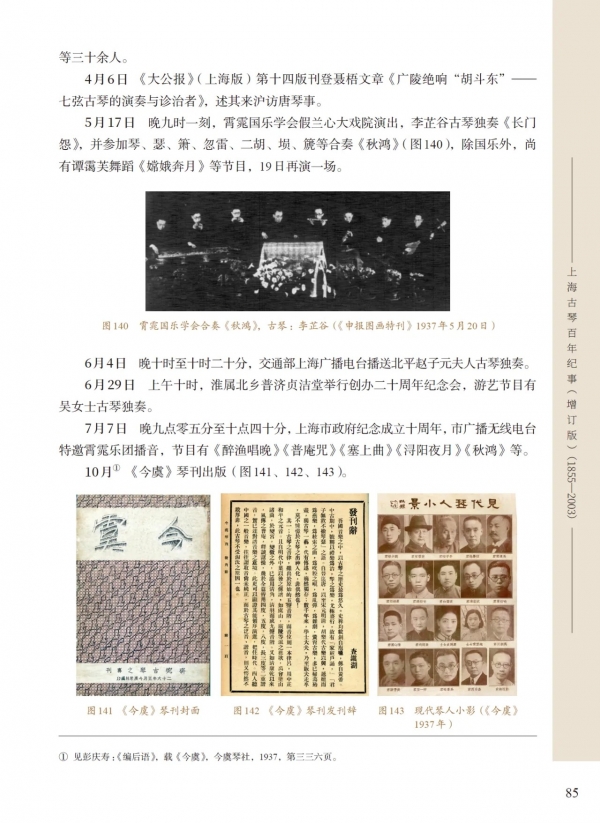

李世强,任职于上海市财政局监督检查局,上海古琴研究会会员,古琴启蒙于上海音乐学院徐碧老师,曾得戴晓莲老师指点。业余从事近代京剧、古琴文献收集、整理与研究,著有《马连良艺事年谱》,整理出版有《活人大戏》(陈墨香)、《修竹庐剧话》(朱瘦竹)等。曾主讲“《申报》里的古琴——近代上海古琴活动”讲座。