地理上难以触及的境域,往往存在更多样的声音——古老、凝重、洒脱、自然。伴随全球化的进程,声音技术与现代流行音乐的介入,为这些民族的基因提供了另一种可能。在这个栏目系列中,声音中国联合中国传媒大学,将这些采风与调研的历程与你分享,而这些片段将以音乐影像志等形式呈现,邀你一起光顾那些远离城市的“边境之地”。

影像志《节日声境:瑶白摆古节声音全纪录》

调研与拍摄团队:张谦、姚萌、李生柱、王禹力

项目支持:北京摩登天空文化发展有限公司

影像志特别鸣谢:滚明焰、杨安亚

全球化背景下,旅游的目光为瑶白带来了机遇与挑战,一首流行配器编曲的宣传曲在扩声系统的帮助下于村寨间回荡。摆古节的仪式音声意义表征系统在外来旅游者的“凝视之下”似乎也变得愈加复杂。

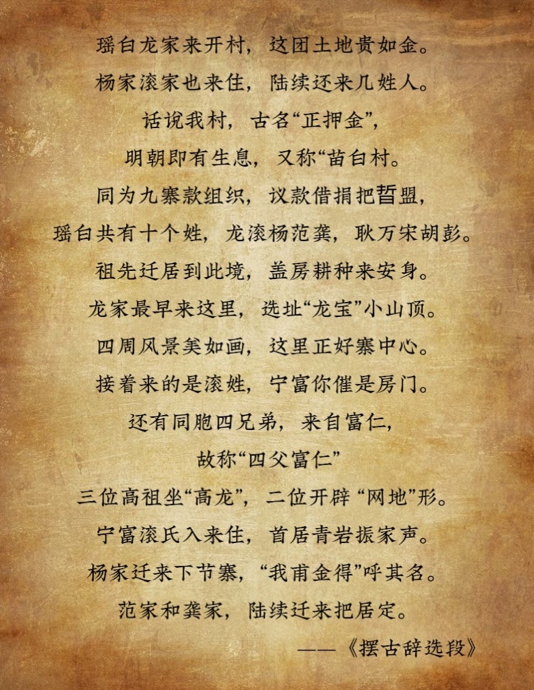

“摆古”,是将村寨历史说(或唱)出来的意思,为九寨地区在无文字时期追忆祖先、回顾历史与教化后人的方式。“摆古”的规模有大有小,其中整个村寨或多个村寨联合参加的大团体的“摆古”选在为每年秋收后。时至今日,“摆古”及其相关习俗、仪式已渐渐发展成为节期固定在农历六月初六、“一年一小摆,三年一大摆”的大型节日活动,即——瑶白摆古节。

2021年7月14日-15日

他们从早忙到傍晚,通过仪式和声音感受身份、建构属于村寨的记忆;夜晚,他们在山坡上对歌,无需伴奏,即时即兴,唱着关于爱情的话题;2021年7月14日,农历六月初五,也是“六月六”瑶白摆古节前夕,在张谦老师与李生柱老师的带领下,来到在贵州省黔东南州锦屏县瑶白村,任务明确,我们要去拍摄一部关于摆古节声音景观的音乐影像志。

各种搜索引擎上鲜少有关于摆古节的报道。贵阳到瑶白之间交通的欠发达,使得时间还未消灭空间,路程的耗时在贵阳至瑶白村之间营造了强烈的空间感:从锦屏县下高速后,一辆私家车需要不停驾驶1.5小时方能到达瑶白村,越靠近瑶白,山路愈蜿蜒与曲折。最重要的是,山路也随着目的地的靠近变得越来越狭窄,这让使用车辆在瑶白村寨内代步的可能性大幅减弱,尤其是在人流熙攘的摆古节前后。唯一的解决策略就是下车步行,我们扛着摄影机与三脚架以及沉重的录音设备,在摆古场、祭树场、祭祖场、斗牛场、寨门等多个摆古节活动场地之间不停穿梭,这使得步行感受不同的空间及空间内的声音成为可能:

车从白天开到傍晚,已至摆古节节前准备的尾声,吊脚楼与错落分布在山坡上,广播里循环播放着瑶白摆古节主题歌《六月瑶白乐悠悠》,演唱者为歌喉甜美的民族女声,编曲精细,使用现代流行音乐作曲与配器手段,正因为太过精致,这首精细打磨的歌曲挑战了我们想象中的瑶白那种古老的、未经加工的声音,时刻提醒着我们,摆古节不是一个纯粹的他者,当地人用一种杂糅的声音来表达自己的文化。现代扩声系统的参与也让瑶白村的节日音声意义表征系统复杂化,它作为瑶白村寨的重要声音媒介,在节日中的使用令一些传统的仪式音声在响度上被突出出来,使得瑶白的摆古节不止延续了传统,也具备了现代媒介展演的意味。

我们通过一些细节发现在旅游冲击下瑶白摆古节的现代转型痕迹。2010年,瑶白摆古节正式入选国家级非物质文化遗产名录,也获得了“中国传统村落”、“中国少数民族特色村寨”、“美丽侗寨”等荣誉称号,这些都吸引了旅游开发者的目光。在视觉领域占据全村视觉焦点之一,也就是正对着摆古楼的土坡被几幅醒目的红色横幅覆盖,写着“XX公司祝瑶白摆古节圆满成功”字样。

我们一行人居住在当地的滚明焰老师家。愈发感受到在瑶白村寨中扩声系统的“声音统治”,喇叭中循环播放着的《六月瑶白乐悠悠》似乎可以充斥至寨子里的每一间房屋,喇叭里传来的音乐与主持人声音,令村民即便在家中看着电视也能得知节日流程已进行至何处。

瑶白村寨门

2021年7月15日 上午8:54

瑶白寨门是瑶白村对外文化交流的重要场域。迎宾队伍从摆古场出发,随大鼓、芦笙吹奏敲打的节奏有律动地向寨门行进,队伍有时会因为前后步长不一致拉开一段距离,后方的队伍便会小跑跟上,归队后继续回到律动中。同样的一个节奏型,鼓手、芦笙手要在摆古场与寨门的距离中要重复成百上千次,队伍里的村民亦跟随节奏把手足配合的律动重复成百上千次,在身体律动与仪式音声的的重复间不断感知身份。

乐手与旗手走在前列,领头有“锦屏县瑶白村”字样的寨旗与其后的十余面房族族旗迎风招展,壮观的大红色与绿意盎然的山林形成了强烈的色彩冲突,增添了视觉上的节日氛围。

队伍行进至寨门,迎宾姑娘们围绕供桌并排站在寨门前,手拿盛酒的牛角杯,待寨老祭祀完毕,便正式开始迎宾,前来过节的宾客有相邻各村的代表队,如小广代表队、彦洞代表队等,也有由远嫁的瑶白姑娘组成的回娘家队,队伍也和瑶白迎宾队伍规制相似,有人举旗,有人吹吹打打。

迎宾姑娘们面带笑颜唱着侗语迎宾歌,各代表队也会请出几名代表对歌回应,对歌罢,喝过姑娘们敬的酒,宾客才能入寨。这一环节周而复始,在对歌的互动中,瑶白人与隔壁村寨的人们、远嫁出去的女儿们互诉衷肠,情谊也在互展歌喉间不断升温。

祭祖场

2021年7月15日 上午10:45

在群山峻岭、道路闭塞的瑶白村,依靠自然生存繁衍的瑶白人,需要通过集体协作与团结互助来抵御自然风险。宗族组织就是他们社会组织中的关键一环,也就是他们口中的:房族。

祭祖场上,各房族房长正在古碑群前摆放供桌与供品,等待迎宾队伍返回后在供桌前列队开始祭祖仪式。一名寨老作为司礼生,在寨中央“郎我祭祀石碑”前焚纸上香,并以侗语唱礼,上香时,司礼生每念完一部分,各房族子女亦需齐声“嘿”、“哈”、鞠躬、叩首以回应,以声音与身体动作表达对祖先的情感,声音的互动以此被附着上了规范村寨内社会制度的意义。

“祭祖可以说是感恩,可以说是追本溯源,我们感谢我们的祖先为我们找到这个地方(瑶白村),让我们安居乐业。“

——杨安亚(瑶白寨老)

祭树场

2021年7月15日 上午11:19

正值7月下旬,属于盛夏的炎热来到了北半球,而瑶白村子里却依旧温和舒适,蝉鸣阵阵,这与村寨里的丰富的参天古树资源脱不开关系。摆古场上,参加仪式的村民们在树荫下散落而坐,裸露在地面的巨大树根成为了天然的观众席,古树对于他们而言有着别样的意义。

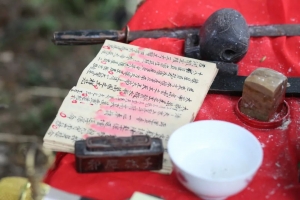

身穿道服的道士带领着队伍,从祭祖场转移到祭树场,这一段路程不长,但也花费了一段时间,道士前进并不是以直线进行的,而是随锣鼓节奏,以横向、竖向、转圈式综合的踩八卦步伐有序前进,一边诵唱经文。从一条小道拐进楼梯上山坡后,队伍一行人在几个谷仓前的平地停留,继续吹奏,道士等人开始在一棵“风水最佳”的红豆杉古树前设案作仪,向古树进香、念经、念咒、宣读祭文。

在瑶白人关于疾病的记忆中,瘟疫、火灾、气候变化引起的冰雹等自然灾害,都给他们带来了沉重的打击与伤痛,敬畏自然成为了重要的生存法则。人们相信树木有灵。祭拜树神,既是感恩也是敬畏,寨老杨安亚说:

“人们相信树是有神灵的,孩子们生长都希望他能够像树那么生长:高大粗壮、枝叶茂盛、根系发达。人们把希望寄托给树,希望像树一样,能发达起来、兴旺起来。“

——杨安亚(瑶白寨老)

光照充足、水源丰富,目及之处皆有参天古木是我对于瑶白村寨的深刻印象。作为锦屏县域内拥有品种最丰富古树资源的村寨,珍视古树是这里的传统。

对树的信仰与崇拜滋养了瑶白人心中爱护古树、保护环境的意识。他们在大路旁或村寨边发现幼苗时,便会主动把幼树周围的杂草清楚,修剪枯枝,并打上草结以提醒路人不去损坏它。古树也在炎炎夏日为瑶白人付诸荫蔽,稳固水土,以自己的方式回报着瑶白。

摆古楼

2021年7月15日 下午15:35

摆古是瑶白摆古节的核心程序,如费孝通先生在《乡土中国》中所言,在乡土社会中,“好古是生活的保障”。瑶白人将对传统的敬畏融入行为中,诞育了瑶白这一口头传承历史的仪式——摆古。

木质方桌拼接在一起,便成了“长桌摆古”中的长桌。摆古师集中坐于长桌一端,占据了长桌中的重要视觉焦点,在扩声系统支持下,戴着耳麦,眼神格外专注。

瑶白寨老杨俊模告诉我们,摆古所用之调,一个是说,侗语叫“腊耸”,一个是唱,侗语叫“或板”,先“说”后“唱”。坐于长桌的宾客还是树下摇扇的村民,开始将目光集中在摆古师身上,一张关于瑶白历史的记忆地图缓缓铺开。

在采访中,说到摆古时,寨老杨安亚的眼神中亮起了光,“摆古,就是摆我们村的历史”,瑶白的村寨历史、结亲联姻、村规民约、重大历史事件等都在每次摆古中被摆古师“说”、“唱”出来。杨老师口中的“我们村的历史”正是得益于摆古的过程,不断被“三年一大摆,五年一大摆”地周期性建构,成为了瑶白侗寨村民感知“我们”的方式。

对歌楼

2021年7月15日晚

农历六月初六夜幕降临以后,是属于民歌比赛的时间,这是摆古节的夜间部分。报名民歌比赛的男男女女正拿着话筒,在对歌楼舞台的灯光下按顺序表演着,而在不远处,“歌唱”有着另一幅模样:

早在比赛开始之前,以年长者居多的“歌唱爱好者们”已开始聚集在民歌比赛场地后的一方小山坡上,多为同性结伴三两一组席地而坐,旁边或对面总是坐着另一组异性,有时也围成一个小圈。夜色朦胧间,他们一一开始对歌,在经由瑶白村导游滚明焰老师翻译后,我得知他们所唱歌词均以爱情为主题,这样的歌唱形式便是侗族人口中的“玩山歌”,简称玩山。

夜幕下的山坡不似民歌比赛的舞台,环境幽暗、灯光微弱,若有人拿起手机,亮光则异常明显,也就是在这种不太能看清对方脸庞的环境中,“玩山歌”赋予了侗族人爱情以新的仪式感:对歌中的歌曲,虽然词是即兴所作,曲却有规则和玄机,曲目的选择表征着对歌双方对于彼此的“爱情选择”。《初会歌》是第一次相见的喜悦、《架桥歌》是诉诸爱意、《相思歌》是倾诉分离后的想念。

如果说有的音乐让你想随之跳舞,有的音乐令人不自主地踏步,那么在玩山中,山歌的魔力似乎是让你安静地站着或是坐下来。它是一种即兴与即时同在的歌曲形式。歌词的创作依靠即兴,男女老少根据此情此景抒情表意,曲调虽然有“模板”可套,但歌词却是即兴的,曲目的选择也代表了对歌双方对于彼此的“爱情选择”。

“玩山”也是即时的,它作为一种需要即时互动的歌曲形式,你方唱罢我方须对方能即时登场,在一来二去的对唱互动中完成相见、相思或定终身的爱情协商,因此唱功、即兴作词能力等“音乐素养”也被纳入到爱情协商的考量之中。

于山坡上玩山的男女小组中,几乎没有青年人的面孔(约20-40岁,中国适婚年龄段)。笔者听老乡们叙述着他们年轻时“玩山歌”的故事,总是用过去来形容。“玩山歌”似乎成为了一代人的过往,曾经的爱情仪式也变成了一代人的记忆。尽管如此,山坡上的歌声仍彻夜不休,延绵不绝。

“汉人有文传书本,侗家无宇传歌声。祖辈传唱到父辈,父辈传唱到子孙。”

——《摆古辞选段》

没有文字的瑶白人,用说、唱摆古辞来建构、传承村寨集体记忆,形塑村落认同;他们祭拜树神,瑶白人爱树,树亦护瑶白人;拦路迎宾里,邻近村寨于寨门对歌诉衷肠,这不正是空间孤岛化趋势下现代人所渴求的那一抹珍贵“人情味”吗?行歌坐月间,爱情的节奏由“玩山歌”互动中你来我往地把握,北侗人慢节奏的爱情也充满了仪式感。

与此同时,现代声音技术与流行音乐的掺入,暗示着摆古节仪式音声意义表征系统的复杂化,这也让我们更加庆幸能有机会以声音和视频的形式记录下摆古节的声景,并继续行走在田野间,记录更多不为人知的声音。