本辑于一九九五年编完并正式出版。据我所知,它应该是现代琴史上第一本大容量的个人演奏专集。此前,中国唱片出版过一套八张的《古琴大全》,但那是数十人的合集;也出版过某些个人的盒带或激光唱片,但仅为一张并只附简单的文字介绍。在龙音制作的这套大师系列中,它属于公司成立前就酝酿并在成立之际就首先推出的一套琴乐专辑。这既说明制作者对它的重视,又反映出管平湖先生在二十世纪琴乐界的特殊地位。

——乔建中

缘 起

1995年,香港龙音制作有限公司制作出版《管平湖古琴曲集》,此辑当为中华人民共和国建立以来,琴界中首次以个人为名的演奏出版物。①这套专辑收录了管平湖20世纪50年代至60年代的17首珍贵录音,为后人研究管平湖琴学成果、聆赏其古琴造诣提供宝贵资料。在其后的数十年,学界涌现大量关于管平湖的学术成果以及发现、修复多首其历史演奏音频。经上述种种因素的聚集,使香港龙音制作有限公司在1995年版的基础上,广泛汇整有关管平湖的音乐、绘画、文章及后人数则代表性研究文章,于2016年辑录而成《管平湖古琴曲集》(增订版)。此套专辑由原来的2张CD,17首琴曲,扩增为38首琴曲、4张CD,并附有近200页中英语解说文册,内容包括管平湖生平介绍,琴曲解说,文章选、绘画作品等。使今人对管平湖的古琴艺术有更全面的了解与认识。

生 平

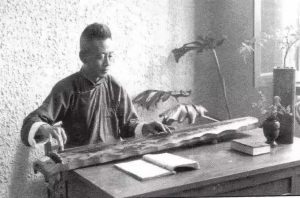

管平湖1897年3月4日(农历二月二日)生于北京,其父管念慈(?—1909②)为清代宫廷画家,号横山樵客。除工书画外,亦喜鼓琴,颇受光绪、慈禧赏识。管平湖自幼即受其父影响,在艺术领域得到多方面的薰陶。然而,1909年,管平湖父亲去世,加之朝代更迭,清代至民国政治环境的变化,使原在皇室庇荫下的管平湖顿失依靠,为了生计,其只能自力更生,对比当时古琴较为“落寞”的生存环境,以教画、卖画显然更容易维持生活。

20世纪20—40年代左右,管平湖任教于国立北京艺专、北平华北美术专科学校③、北京艺术科职业学校④,燕京大学音乐系⑤,曾任中央美术学院中国画系人物科主任的刘凌沧(1908—1989)即其画业上的弟子之一。⑥对于中华人民共和国建立前管平湖的生活状况,其学生王迪在缅怀管平湖时写道:“管先生一方面对艺术进行执着的追求,而另一方面还要为生活进行痛苦的挣扎。那时,家徒四壁,囊空如洗,不得不白日教学,深夜作画。

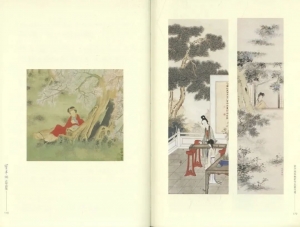

管平湖画作

有时,为了卖一把扇面,从北城步行到南城荣宝斋。他也曾做过故宫博物院的油漆工⋯⋯1949年前夕,他的生活越发窘困,只好靠画幻灯片来糊口。”⑦门生王丹也在追忆管平湖的文章中写道:“解放前,管平湖先生家境贫寒,经常没有固定收入,只靠教琴、卖画等微薄收入养家糊口,还要负担三个女儿上学的开支,经济状况十分窘迫。1947年春天,北平国乐传习所因经费拮据而停办,师生们各奔前程,我与管先生一别三年没有见面。1950年夏天我才打听到他的新寓所——北新桥迤南慧照寺胡同一所院内。当我踏入他那不足十平米的小小东耳房时,我不禁惊呆了。这间斗室不仅窄小,而且破旧不堪。后山墙是用碎砖头砌的,由于风吹雨淋,年久失修,砖缝间的灰砂脱落了,整个一堵墙如同一面大筛子底,百孔洞穿。屋内西北角是由几块薄木板支架的床铺,床上被褥单薄破旧。临窗一张小桌上,放着一只盛有半碗玉米面的蓝花粗磁碗。桌旁是一条破板凳⋯⋯”⑧

透过阅读管平湖学生们对其师的忆述,人们脑海中对管平湖的形象似乎是艰难困苦的⋯⋯但是,另一方面,他自身仍保持着对于生活的雅兴追求,王世襄在《中国葫芦》中写道:“三十年代,管平湖先生过隆福寺,祥子出示西山大山青,其声雄厚松圆,是真所谓‘叫顸’者。惜已苍老,肚上有伤斑,足亦残缺,明知不出五六日将死去,先生犹欣然以五元易归(当时洋白面每袋二元五角)。”⑨又如管平湖爱养金鱼,每年选出鱼苗,千百中得一。每至入冬时,管平湖可控制鱼缸温度,在水面形成一层薄冰,鱼在冰下,不食不动,如此可保存体力。若温度稍高,鱼活动了,明春便易伤损。⑩这些故事,侧面反映了管平湖对生活的热爱,在精神生活上自得其乐的生命状态。

打 谱

琴曲好比一个大盘子,中有许多大小不同的坑,每个坑内都放着和它大小相适应的珠子。打谱者开始摸不着头脑,珠子都滑出坑外。打谱者须一次又一次晃动盘子,使每颗珠子都回到它该在的坑内。珠子都归了位,打谱也就完成了。盘子须不断地摇晃,要晃到珠子都归位为止。打谱也须不断地改正,改到对全曲的音律满意为止。琴谱也不是绝对不能改,原作者也有把珠子放错了位的时候。何况琴谱刊版时的徽位写和刻也都难免会出错。

——管平湖

管平湖自幼随其父学习古琴,1909年左右其父逝世,后管平湖短暂师从叶诗梦(1863—1937),1912年,管平湖参加九嶷琴社,向杨宗稷学习了《渔歌》《潇湘》《水仙》等曲。此间,亦曾向黄勉之、张相韬求教。⑪20世纪20年代,管平湖重访故乡苏州,游天平山时,遇自武夷山而来的琴家悟澄和尚,向其学习用指规则。而从苏州返回北京的途中,在山东济南又向道士秦鹤鸣学习川派张孔山版本的《流水》。因此,管平湖的师承实无长期从于一人,其于古琴的艺术造诣,更多的是自身艰苦卓绝地浸淫在古谱的打谱实践工作中。

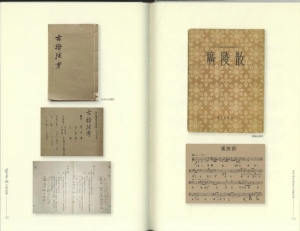

1952年,管平湖至中央音乐学院民族音乐研究所(今中国艺术研究院音乐研究所前身)任副研究员。⑫在单位体制的框架与安排下,管平湖更能心无旁骛地从事琴学领域的相关研究。整理、打谱了多首琴曲。其认为“在传世的将近三千首的古琴曲谱中(包括不同版本的曲子),只有七十多首能为现在全国琴人所演奏。这样看来,发掘古谱确是目前古琴界一项关键性的工作,而打谱又是发掘古谱中最迫切、最艰巨的任务。”⑬

对弹琴者而言,减字谱只记弦位、指法,不标明确切节奏的谱式特征,如无明师引导,或是从学者焚膏继晷地揣摩,在一段时间后重新面对琴谱时,脑中往往一片空白,无从下手。因此,“打谱”成为了解、还原古琴音乐重要的手段。此处的“打谱”所指的为现代意义的打谱,与古人(清代及之前)按谱鼓曲(自娱、备忘)有所不同,前者的艺术行为乃是具有考古性、限定性,以复原古曲面貌为宗旨的琴学研究工作。⑭

管平湖琴乐著作

打谱本身即是一项艰苦的劳动,研究者在谱面上句栉字比,竭力在自身所处的时空环境中触摸到某首琴曲过去的音乐状态,这样的过程并不亚于创作时的苦心孤诣,打谱者除了具备一定程度的弹奏手法,丰富的文化素养、学术研究等方面的能力储备外,自身对生命的感悟与认识的程度有多深⋯⋯亦决定着是否能体现琴乐传承至今蕴藏深厚的人文内涵。因此,打谱于某种程度而言,亦是琴家累积经验,自我沈淀的过程。

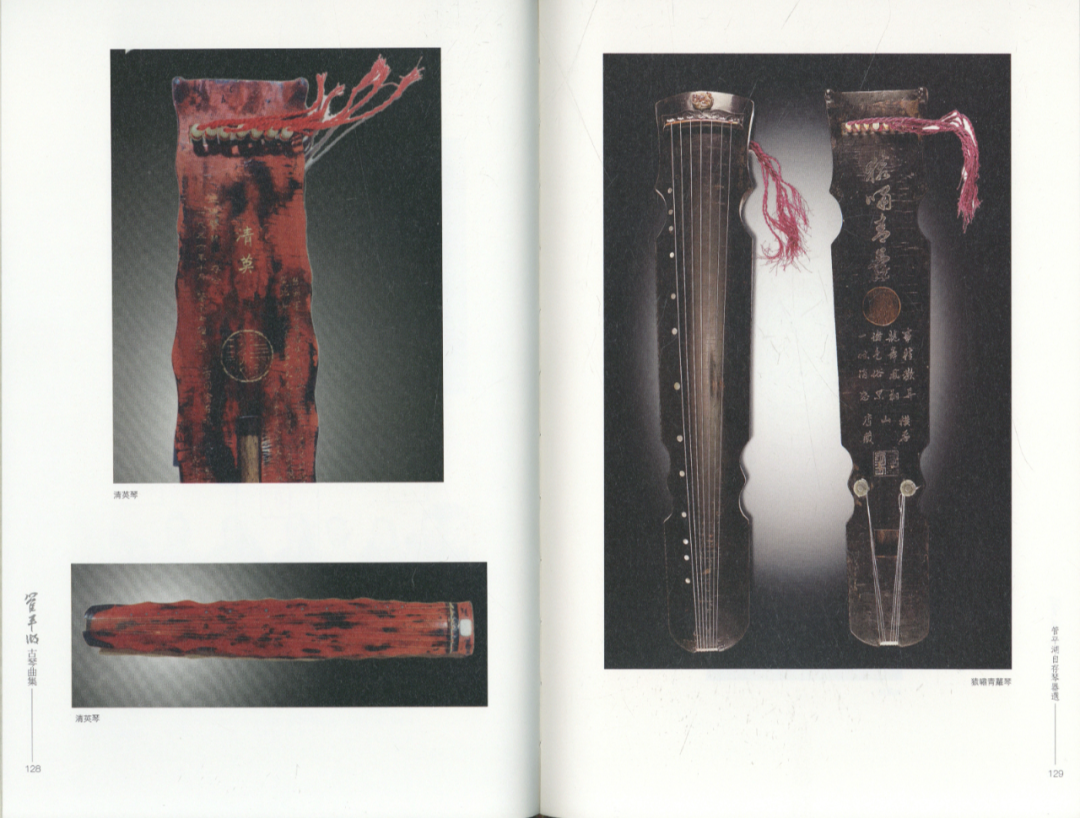

管平湖自存琴器

管平湖在中央音乐学院民族音乐研究所工作期间的学术成果为仰赖于过去对古琴领域研究的长期积累,如求教、观摩多方琴家风采,或是身体力行地感受古琴艺术等,使管平湖的演奏风格有“管派”之誉。⑮诚然,琴家对音乐的理解随着境遇、对琴曲的认识产生改变乃颇为正常,如《欸乃》一曲,管平湖觉得自己对此曲的认识可分成两个阶段:“一是二十年前,第一次打谱;一是新中国成立后,再一次打谱⋯⋯从前是以写景表现隐逸情致为主,欸乃之声,不过是点缀,因此在处理上,只是含糊地一带而过。这次打谱,经过反覆的慎重研究,我认为乐曲通过变化多端的欸乃声,表达了船夫与逆水洪流搏斗的生动的情景。”⑯

结 语

2016年香港龙音制作有限公司制作出版的《管平湖古琴曲集》收录管平湖打谱演奏的38首琴曲,如按《天闻阁琴谱》演绎之《流水》,《神奇秘谱》打谱之《长清》《白雪》《广陵散》,《自远堂琴谱》打谱之《乌夜啼》《龙翔操》《水仙操》,《琴学丛书》打谱之《平沙落雁》《渔歌》,《五知斋琴谱》打谱之《良宵引》《胡笳十八拍》,《梅庵琴谱》打谱之《风雷引》《长门怨》《关山怨》等曲。这些琴学成果对今人的演绎风格有着深远影响,另一方面,此出版品更为20世纪朝代更迭下的中国古琴传承样态留下真实宝贵的记录,使今人,甚至未来关心琴学的后人得闻此一特殊时期琴家的弦上风采。