3月14日中午,吴祖强院长永远离开了我们,闻此消息,悲痛万分,谨以此文作为纪念,献上心香一瓣。

吴祖强于1947年考入南京国立音乐院理论作曲系,1950年转入中央音乐学院,并于1952年毕业留校任教。1953-1958年由国家公派赴苏联莫斯科国立柴科夫斯基音乐学院学习,回国后继续从事作曲技术理论和作曲主课的教学工作,并曾任中央音乐学院副院长、院长等领导职务。

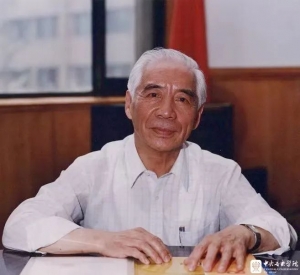

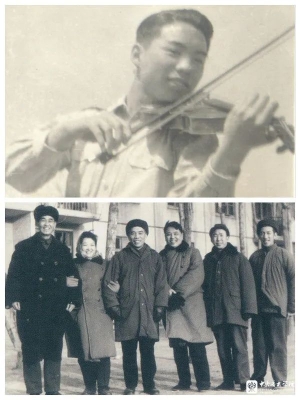

上,年轻时的吴祖强。

下,吴祖强在南京国立音乐院读书时,是一名地下党员。图为新中国成立后,其与学校另5名地下党员同志再相聚(左起李佺民、罗兰如、吴祖强、桑叶舟、黄祖禧、黄翔鹏)。

上,1950年8月,时为“央音”学生会主席的吴祖强(右1)作为中国学生代表,赴捷克首都布拉格参加世界学生第二次代表大会。

下,1955年5月1日,吴祖强(后排左1)与同在苏联莫斯科学习的中国留学生合影留念。

中央音乐学院是哺育吴祖强的母校,也是成就他音乐事业的基地。他从这里走进音乐艺术殿堂,走上革命道路,走向国内外更加广阔的社会舞台,而无论走到哪里,他的名字都始终与这所全国最高音乐学府紧密相连。

求真务实、锐意改革的管理者

“文革”结束后,吴祖强相继担任学院领导小组副组长、副院长和院长等职。改革开放初期,既是一个激情澎湃、意气风发的年代,也是社会经济转型调整的重要时期,可谓机遇与挑战并存。对学校而言,机遇是国家开始重整高等教育,用吴祖强自己的话说,即“我是有幸赶上了这个好时候”;挑战是人才断层、社会转型。面对这一切,吴祖强与其他学校领导一起,勇于攻坚克难,以钉钉子的精神做实做细做好各项工作,在全面恢复与稳定发展的基础上,揭开了教育体制改革的新篇章。

“文革”后的首要任务,是恢复正常的教学秩序。作为副院长,吴祖强辅助赵沨院长做了大量工作。特别是在1980年中国音乐学院恢复建制,“央音”再次被动分院时,他与赵沨院长旗帜鲜明地向上级主管部门阐明学校的办学主张:一定要“建设一所中西兼容、综合世界音乐文化的”高等音乐学府。在他们的多次据理力争下,最终得以将民族器乐系和音乐学系民族音乐理论专业保留下来,使学校原建制不变。

教学秩序恢复后,教师队伍建设提上议事日程。受“文革”冲击和分院的影响,教师队伍已是残缺不整、青黄不接。为了建设一支年龄结构合理、专业素养优良的教师队伍,学校一方面四处网罗人才,招贤纳士,一方面加强各级学术组织建设,加大对青年教师的培养力度,支持他们出国进修、参加各种学术活动。20世纪80年代初,学校相继派出邓岳、黎信昌、于京君、安红、张凤喜、俞明青、吴迎、冀瑞凯等教师出国进修。吴祖强担任院长(1982-1988)后,又建立了青年教师进修制度,鼓励教师攻读更高层次的学位。教师们学成归国后,大都成为各专业的教学骨干。

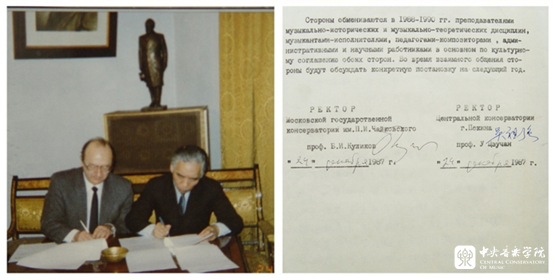

为了提高教学质量,开阔师生学术视野,在“走出去”的同时,学校还充分利用改革开放的利好政策,邀请世界著名音乐家来校演出、讲学,创造了多项 “第一”。如:法国著名小提琴家让·梅耶尔是“文革”后学校正式聘请的第一位外国专家,著名大提琴家保尔·托特里是新中国第一位被授予荣誉教授称号的外国音乐家,英国皇家音乐学院葛尔教授是第一位将当代作曲技法系统介绍到中国的西方作曲家(以上均为1980年)。坚冰突破,国际音乐大师纷至沓来,据不完全统计,在吴祖强担任院长的6年间,来校讲学访问、演出交流的世界著名音乐家多达70余人次。此外,学校还与多所外国音乐艺术院校建立了友好合作关系,如1977年美籍华裔音乐家、美国哥伦比亚大学艺术学院副院长周文中教授来访,经两国国务院批准,签订中央音乐学院与美国哥伦比亚大学艺术学院交流合作协议。这是我国文化机构与美国签订的第一个协议(中美两国于1979年1月1日才正式建交),由吴祖强代表我校签字。1983年吴祖强利用赴苏联访问的机会,代表学校恢复了与莫斯科柴科夫斯基音乐学院的合作关系。

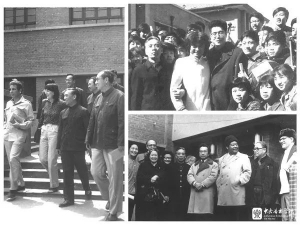

左,1980年吴祖强热情接待来校讲学的英国皇家音乐学院葛尔教授。

右上,1979年3月吴祖强热情接待来校访问的世界著名指挥家小泽征尔先生。

右下,1977年11月12日,著名美籍华裔作曲家、美国哥伦比亚大学艺术学院副院长周文中来访,吴祖强代表学校与哥伦比亚大学艺术学院签订交流合作协议 。

1987年12月吴祖强代表学校,与莫斯科柴科夫斯基音乐学院签订1988-1990年度校际合作意向书。

1985年,当时学校的上级主管部门文化部(现文化和旅游部),决定中央音乐学院率先在全国艺术院校中试行院长负责制(1992年改为党委领导下的院长负责制),这使吴祖强身上的担子更重了。他一方面大胆推进教学体制改革,在全国艺术院校中率先实行学年学分制(1985年试点进行,1987年全面推行);一方面积极稳妥地进行管理体制改革:精简行政机构,提高工作效率,领导干部实行选举与任命相结合的任期组阁制,教师等专业人员实行聘任制,行政人员实行岗位责任制,后勤及部分教辅部门实行半企业化管理。他还十分重视干部队伍的年轻化、专业化建设,吸纳富有才华的专业人才加入管理队伍,提拔杜鸣心、周广仁、王国潼、隋克强等一批中青年教学骨干担任各系领导职务。

在以教学为中心的前提下,吴祖强也非常重视科研、艺术实践和社会音乐教育工作,努力改善办学条件和校园环境。在其任上,重新设立了音乐研究所(1985年),成立了实验乐团(1984年)和社会音乐教育部(1984年),建成了办公楼、琴房楼、图书馆楼(现用名称)等一批基础设施。此外,吴祖强还积极促成我院首任院长、著名作曲家马思聪和著名钢琴家傅聪的历史遗留问题得以圆满解决。

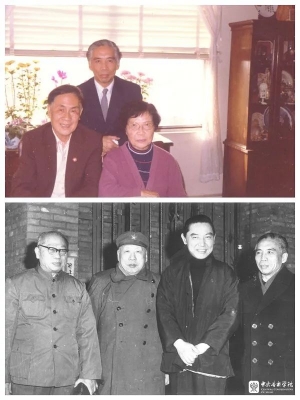

上,1984年吴祖强赴美国费城拜会“央音”首任院长马思聪夫妇。

下,1980年英籍华裔钢琴家傅聪来我校讲学、演出,从左至右:江定仙、伍修权、傅聪、吴祖强。

吴祖强院长上任之初,曾提出学校的主要任务“首先是为祖国社会主义建设培养高质量的音乐专门人才,同时也要为在社会上普及音乐教育、丰富音乐生活、积极提高全民族的精神文明贡献力量。”(《中央音乐学院有关改革的设想(初稿)》1983年2月)。数年后,他用自己的努力和实际行动兑现了最初的诺言。

在他的领导下,学校朝着更加开放、现代、多元的方向发展,国内外影响力均有较大提升。其中最具标志性的事件是,1986-1987年作为第一支访问欧洲的国内交响乐团,由管弦系部分青年教师和学生组成的中国青年交响乐团先后出访瑞士和意大利、西德、法国、比利时、英国、瑞典6个欧共体国家,以及波兰、东德、苏联3个东欧国家,在国际社会引起极大轰动。另据统计,在其担任院长期间,学校师生共有30余人在国际重要比赛中获奖,涉及小提琴、声乐、钢琴、大提琴、小号、室内乐、作曲等专业领域。

1987年12月中国青年交响乐团应邀赴东欧3国访问演出时,吴祖强和乐团指挥陈佐湟一起参访莫斯科柴科夫斯基音乐学院。

1988年,吴祖强完成“央音”第三任院长的任期,并于1998年担任名誉院长,但他“退而不休”,继续利用自己的社会地位和在音乐界的重要影响力,为学院的建设与发展贡献力量。

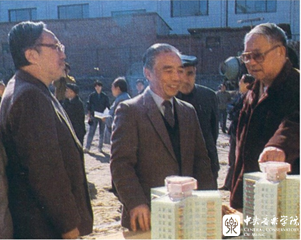

1989年赵沨、吴祖强、于润洋三位院长,在两栋16层职工宿舍(新4、5号楼)开工现场。

严谨治学、严格从教的教育家

无论行政职务多么繁多,管理工作多么繁忙,吴祖强都从未脱离教学一线,一直将教学视为自己安身立命的根基。吴祖强的教学生涯,从他还在大学读书的后期就开始了。当年因为缺少教师,学校便从高年级中挑选优秀学生兼任部分教学工作。吴祖强在“大四”的时候,被黄国栋老师选出,担任外系不同专业视唱练耳课的兼职教师。1958年其从苏联学成归国后,继续在母校任教,先后教授歌曲作法、复调、曲式与作品分析、作曲等课程,早期培养的作曲学生有田丰、王燕樵、孙亦林等。其编著的《曲式与作品分析》于1962年由人民音乐出版社出版,成为国内音乐院校及师范院校音乐专业的主选教材,后多次再版,并于1987年荣获“全国高等院校优秀教材奖”。改革开放以后,吴祖强又指导了陈怡、陈远林、张小夫、黄多、董夔,以及范乃信、郝维亚、徐昌俊、向民、刘湲、贾国平、董立强、王宁、李小兵等一批本科生、研究生、博士生。他们作为作曲界新生的中坚力量,各有骄人成绩。

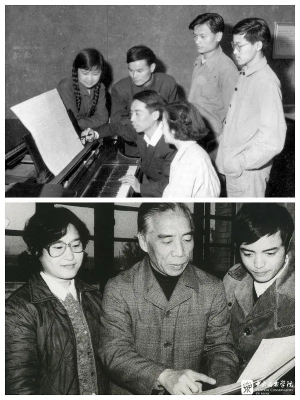

上,20世纪60年代,吴祖强在为学生上课。

下,20世纪80年代,吴祖强为学生陈怡、陈远林上课。

2006年,学生陈怡被聘为中央音乐学院教育部高端学者讲座教授,吴祖强与作曲主科学生的一次大聚会。

在教学中,吴祖强注重学生全面的艺术素养和作曲技术扎实的基本功底,强调音乐创作的严谨性与逻辑性。他善于发现、保护、引导学生的艺术个性和创造力,帮助他们逐渐找到属于自己的音乐风格。2001年,吴祖强与作曲系作曲教研室其他4位教师共同申报的“作曲教学成果”,荣获全国普通高等学校教学成果一等奖。

功底深厚、作品丰富的作曲家

除了承担行政管理和教学工作,吴祖强亦始终保持作曲家的本色,创作的乐曲涉及管弦乐、协奏曲、舞剧、大合唱、室内乐、独奏曲等多种体裁和形式。其在留苏时期,即创作了《弦乐四重奏》(1956)、交响大合唱《与洪水搏斗》(1957)和两乐章交响音画《在祖国大地上》(1958)等多部优秀作品。1959年中央音乐学院与北京舞蹈学校(现北京舞蹈学院)联合推出民族舞剧《鱼美人》,他与杜鸣心教授共同承担了该剧的音乐创作。1964年,他再次与杜鸣心等多位作曲家合作,完成了我国第一部革命题材大型芭蕾舞剧《红色娘子军》的音乐创作。这两部舞剧音乐的社会影响持续至今。“文革”后期,吴祖强有意识地创作了一系列将我国传统乐器与西洋管弦乐队相结合的作品,如:琵琶协奏曲《草原小姐妹》(1973年,与王燕樵、刘德海合作)和弦乐合奏《二泉映月》(1976年根据民间艺人瞎子阿炳同名二胡曲改编)等。这些东西方音乐融汇、中外乐器结合的开拓性尝试,影响深广。

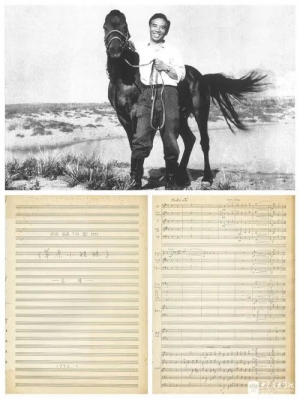

“文革”时期创作的琵琶协奏曲《草原小姐妹》(与王燕樵、刘德海合作),至今仍在上演。

上图,吴祖强赴内蒙古草原采风。

下图:《草原小姐妹》手稿。

吴祖强坚持笔耕不辍,即使在学校事务和社会兼职最繁重的20世纪80年代,依然编创了二胡与管弦乐队《江河水》、琵琶与管弦乐队《春江花月夜》等多部新作。

1988年8月,吴祖强率领瞿小松、谭盾、陈怡等青年作曲家赴美国纽约,参加海峡两岸作曲家就“中国的传统与将来”主题举行的历史性会晤。

自1947年考入学校前身单位南京时期的国立音乐院至今,吴祖强在中央音乐学院已经学习、工作、生活了70余年,可谓是学于斯,长于斯,成于斯,爱于斯。对于哺育他成长、成就他事业的母校,他怀有儿女对父母那般最真切、最深厚的爱。他曾表示,“事实上我已长期将学院视为家庭的延伸”,“我在学院度过的所有美好和艰难时刻,都永远不会被遗忘。”

吴院长,“央音人”也会永远怀念您。