小微导读

自1977年起,每年5月18日为国际博物馆日,中国加入国际博物馆日后国家文物局采取以主会场城市的模式举办系列活动,2022年主会场为武汉,其中湖北省博物馆举办的“龢:音乐的力量——中国早期乐器文化”展是2022年国际博物馆日系列活动核心的构成之一。

阅读提示:全文2392字,预计阅读时间12-15分钟。

“国际博物馆日”由国际博物馆协会于1977年发起,每年5月18日,世界各地博物馆都将举办各种宣传、纪念活动庆祝自己的节日。中国于1983年正式加入国际博物馆协会,每年均组织“国际博物馆日”的相关活动。从2009年起,国家文物局采用主会场的方式开展博物馆日活动,已在重庆、广州、沈阳、南宁、济南、南京(2届)、石家庄、呼和浩特、北京(2届)、上海、长沙举办了13届。

2022年,中国主会场定在湖北武汉,这与其历史沉淀与博物馆事业发展密切相关。2012年,武汉市政府提出打造“博物馆之城”,湖北省博物馆数量由145家增长至234家(数量位居全国第十),平均每年有9家新博物馆建成开放。

说到湖北省,就必须提一下湖北省博物馆!

湖北省博物馆

湖北省博物馆是全国八家中央地方共建的国家级博物馆之一,是湖北省唯一的省级综合性博物馆,也是全省最重要的文物收藏、研究和展示机构,属国家旅游局4A级旅游景区。现总占地面积达81909平方米,其中一级文物近千件(套),有中国规模最大的古乐器陈列馆。

2022年的主题展览聚焦中国早期乐器文化,作为国际博物馆日主会场活动重要组成部分,“龢:音乐的力量——中国早期乐器文化”展也在此举行。展览共展出116件展品,通过展示先秦时期的重要音乐文物,系统呈现了早期乐器的品种由少到多,结构由简到繁,制作技艺日渐成熟,音乐性能臻于完善的发展过程。从乐器之“和”到制度之“和”、观念之“和”,展览通过音乐文物展现了礼乐文明的形成与发展过程,展期3个月。

曾侯乙编钟

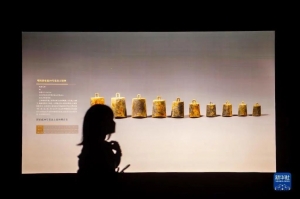

曾侯乙编钟是湖北省博物馆的镇馆之宝,1978年在湖北随县(今随州市)出土,这是中国文物考古、音乐史和冶铸史上的空前发现。

曾侯乙编钟是战国早期文物,是中国首批禁止出国(境)展览文物。它长748厘米、宽335厘米、高273厘米,是由六十五件青铜编钟组成的庞大乐器,其音域跨五个半八度,十二个半音齐备。它高超的铸造技术和良好的音乐性能,改写了世界音乐史,被中外专家、学者称之为“稀世珍宝”。

东周彩漆竹篪

与曾侯乙编钟出土于同一时间地点的还有东周彩漆竹篪(chí),在周代,篪常与埙一起演奏~东周彩漆竹篪为东周(战国早期)文物,通长29.3厘米、30.2厘米,现收藏于湖北省博物馆。曾侯乙墓出土的2件篪为考古首次发现篪的实物,均以竹管制成,两端封闭,管身开有1个吹孔、1个音孔和5个指孔,可演奏十个半音,音色清丽细致。

崇阳铜鼓

崇阳铜鼓,又称商代饕餮纹青铜鼓,是世上仅有的两面的铜鼓之一。1977年发现于湖北崇阳县,通高75.5厘米,鼓面直径39.5厘米,重42.5公斤,由铜鼓身、铜鼓座和铜鼓冠三部分组成。鼓身横铸于长方形鼓座上,上部有弧凹形冠。圆形仿皮质鼓面无纹饰,鼓身、鼓座和鼓冠上均铸有商代后期流行的装饰纹样云雷纹和乳钉纹。这件铜鼓质地厚实古朴,造型奇伟庄重,花纹流畅粗放,代表了我国商代青铜工艺的制作特点与水平。崇阳铜鼓约为商代晚期铸造,距今有三千多年,是研究我国古代青铜艺术和奴隶社会礼乐制度珍贵的实物资料。

浮雕十弦琴

浮雕十弦琴是战国弦乐器,2002年湖北枣阳九连墩2号墓出土,现藏于湖北省博物馆。这张琴有十根弦,琴面有凤、蛇、兽面纹等浮雕,是迄今所见先秦最精美古琴之一。琴身分为音响与尾板两部分。琴面隆起,其上浮雕凤、蛇与兽面纹。首岳与尾岳存弦孔十个;尾板微翘,尾板下有栓弦柱。通体以黑漆为地,用朱漆彩绘纹饰,琴面浮雕不利于琴之演奏,当是明器。

除了来自湖北省博物馆的展品外,还有其它来自全国7个省(市),15家文博机构的百余件套展品将亮相湖北省博物馆。其中有秦公镈等大家熟知的音乐文物,也有跨湖桥骨哨、石峁口簧、楚季编钟等重要的音乐考古新发现。

秦公镈

秦公镈,春秋时期击奏体鸣乐器,国家一级文物,1978年陕西省宝鸡市宝鸡县太公庙出土,收藏于宝鸡青铜器博物院。秦公镈通高75.1厘米,镈身高53厘米,舞宽30.4*26厘米,重62.5公斤,对研究秦代先祖的历史极为重要,也有助于了解春秋早期秦地的青铜铸冶技术及音乐文化。秦公镈造型雄伟,鼓部齐平,中起四道飞棱,侧旁的两道飞棱,形状是九条蟠曲的飞龙,前后两条则是五条飞龙和一只凤鸟。舞部各有一龙一凤,背对背,向后回首。纽上有环。镈身上下各有一条带状花纹,由变形的蝉纹与窃曲纹组成。

石峁口簧

石峁口簧的年代可确定为公元前2000年前后,背景清晰、共存器物丰富、特征明确,是中国乃至世界音乐史的重要发现,现藏于西安音乐学院艺术博物馆。虽然在适应不同区域环境和审美旨趣的背景下,口簧尽管形态异彩纷呈,但仍保持着人类早期乐器的特质。

象纹铜铙

象纹铜铙,商代的打击乐器,1959年出土于湖南省长沙市宁乡县老粮仓师古寨山顶,现藏于湖南市长沙博物馆。其通高103.5厘米,鼓间宽48厘米,重221.5千克。此铙呈褐绿色,钲部作合瓦形,上宽下窄,甬呈圆管状,与钲腔相通。钲面饰以粗线条组成的兽面纹,兽面以长鼻为界,左右两侧对称,半浮雕两眼略微凸出,上刻云雷纹。隧部浅浮雕一对相向站立的大象,钲之周边、甬部满饰云雷纹。形体高大,气势恢宏,是迄今为止我国发现的商周铜铙中最大的一件。

“龢:音乐的力量——中国早期乐器文化”展上精美绝伦的展品让人目不暇接!

此外,全国各地的博物馆也将按照国家文物局统一部署,在5月18日前后开展相关活动,搭建博物馆与公众互动沟通的平台。如北京、辽宁、江苏、江西、广东、新疆等省区市将举办本地区的主会场活动;福建博物院、海南省博物馆、三星堆博物馆、敦煌研究院等多家博物馆将在5月18日前后推出新展览;浙江、福建、甘肃等地多家博物馆将举办“博物馆奇妙夜”活动。

疫情之下,去不了现场的朋友们也不要担心!全国各地博物馆在落实新冠肺炎疫情防控相关要求下,将围绕今年“国际博物馆日”主题组织开展流动展览等线下活动,并将推出“云展览”、“云课堂”、文博知识竞答、征文比赛等线上特色活动。快转发给你喜欢看展的朋友一起参加哦!

那么,你家乡的博物馆在5·18世界博物馆日推出了哪些和乐器相关的有趣活动呢?欢迎大家踊跃在留言区分享~