端午

安康

中国传统节日

回首20世纪的中国民间音乐,可谓走过一段崎岖蜿蜒,却又满怀憧憬的道路。有幸于近代以来科技资讯的发展,使今人得以一亲百年来先人出色的音乐造诣。民间音乐之下的中国器乐发展历史源远流长,早在远古时代就有埙、鼓等乐器,再至殷商时代的钟、磬,春秋战国时的吹竽、鼓瑟、弹琴,秦汉至隋唐的鼓吹乐、琵琶,宋代时细乐、清乐,明清时期十番锣鼓、胡琴等,可以说,中国民间乐器种类繁多、组合形式灵活多元、创作题材丰富多彩,为我们留下真实且宝贵的艺术宝库。

无论是大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语的琵琶或是寻常街头,小小的共鸣筒,两根弦,一张弓,搁在腿上,一拉一推间,便串连起百姓共通情感的二胡,在这个变动的时代里,皆有其一方天地。中国人透过演奏这些乐器,从中寄托情怀和思想,也尽情展现自身的艺术创造力。如阿炳运用其长期累积的民间音乐素养、经验,创作出多首技法、内容出色的器乐作品。又如刘天华在学习民间音乐之余,向西方音乐取经,调整二胡的乐器结构,编写多本琵琶、二胡教材,将这些民间乐器引进现代高等音乐学府教学和音乐会演奏内容中。这都是今日我们回望百年来中国民间器乐历史进程时需关注的对象。其中阿炳这位一生与民间音乐有着密切联系,并在近代中国音乐发展史中具有重要地位的民间音乐家,为本文的论述主题。

阿炳

一、阿炳其人其事

阿炳,本名华彦钧(1893—1950),江苏无锡人。父亲为当地雷尊殿当家道士华清和,华清和擅长演奏中国各种传统乐器,阿炳小时候便跟随父亲学习民间音乐,其在琵琶的弹奏上最为擅长,也能演奏二胡、笛子、鼓等多种乐器,对音乐展现出极大兴趣。后来,阿炳父亲去世之后,他继任为雷尊殿当家道士。只是命运多舛,35岁时全盲。①从此之后,别人便称他为“瞎子阿炳”。他说:

华彦钧这一名字,我久已不用了,谁都不知道;你们还是叫我瞎子阿炳的好。②

阿炳失明后无法外出拜忏,且其后又染上吸毒嫖娼之恶习,致使经济入不敷出。为求生计,只好身背二胡、琵琶、胡琴,走上街头,自编自唱。

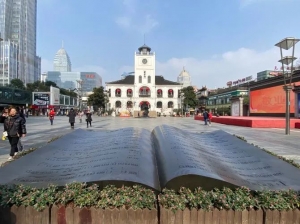

阿炳雕像

(无锡市崇安寺二泉广场)

1.说新闻

“说新闻”是早年苏南一带以叫卖朝报和时调小曲唱本为职业者,为招揽生意,在街头巷尾、茶坊酒肆中将纸本报导转化成通俗的唱词向百姓推销的表演形式。阿炳青年时对说唱饶有兴趣,除了日常的道乐学习外,经常偷空到崇安寺听艺人演唱评话、弹词、说因果等演出。从中观摩学习民间说唱的表演要点。他不仅能即兴将日常所闻组织成一段层次分明、引人入胜的唱段,也能从中针砭时弊、劝人向善,固有“巧嘴阿炳”③之称。阿炳说新闻时往往有其“套路”:

他首先改变了它(说新闻)缓慢的节奏。说唱平铺直叙故事内容时,速度大约每分钟一百二十拍上下,而在激动的高潮上,速度更快,急板时往往达到二百拍以上⋯⋯他把歌词改成了有韵的四字句。演唱开始先来几句自问自答的老套子:“说起新闻,话起新闻,新闻出勒(在),啥府啥县?啥格地名?”然后正文开始,四字一句,四字一句的往下唱。唱了一段后用“停停再唱”作结束,接着由催弟把阿炳头上的帽子翻过来,沿着听众围成的圆圈凑钱。钱凑足后就再唱。凑过几次钱要结束时他就唱“谢谢诸君,明朝再会。④

阿炳说新闻时以说唱艺人称为“三跳”的三片约筷样长短,二指宽,半指厚的竹板作为伴唱道具。演唱前先敲出阵阵清脆多变的声响作为前奏,然后才开口演唱。这时左手中的两块竹板便跟着节奏的快慢时开时合。而右手的一块竹片便成为指东点西,或是象征刀枪剑戟等各种道具。⑤

阿炳故居/阿炳纪念馆

阿炳爱恨分明,经常运用他的歌喉,对社会中的邪恶势力、卑劣行为进行揭露和抨击。报纸上有的新闻他唱,报纸上不敢刊登的事他也唱,无论哪家仕绅权贵出了丑闻,他立即编成新闻,予以讽刺和挖苦,将那些伪善、虚假之人和事件的真面目原形毕露予广大群众知晓。如乡绅家大小老婆争风吃醋、老不死对某房媳妇有暧昧行为,地主豪门间狗咬狗争权夺利的明争暗斗等。⑥

因此,阿炳的街头表演非常受到当地群众的欢迎。与阿炳相熟的音乐学家杨荫浏便曾提到阿炳逝世后当地的人们依然对阿炳印象深刻:

逝世后,城市工人、小手工业者、职业音乐工作者仍然能记忆起他的演奏,如何长期地充实着大家的精神生活。他和孩子们欢乐的接触,也曾是街头情景中动人的一幕。遇到节日假期,常有好些孩子簇拥着他在街头行走,成为一个欢乐的友谊队伍。走到适当的空旷场所,孩子们就建议他停下来。他们围绕着他,站成一个圆形的场子,让他在中间奏唱。他唱小曲、奏乐器、演说唱、讲故事。听众越聚越多。他奏唱了一阵,孩子们就又代他向周围的人们收集大家所乐意付出的报酬,交他收起。这是当地人们所常见的事。⑦

与阿炳有多年交情的黎松寿(二胡演奏家、南京师范学院音乐系教授)提到对阿炳的印象:

阿炳当年总叫我的乳名松官,而要我叫他阿炳。阿炳个子比我矮一点,我是1米76,他在1米72到1米74之间。阿炳方面大耳,鼻正口方,头上有个用小辫子绾成的道士发髻。他脸色黄里透青,嘴唇上有几根八字胡须。阿炳最引人注目的是歪戴在鼻梁上的那副墨镜,墨镜的一条腿已经掉了,只好用条细绳圈套在耳朵上,于是整副眼镜就一高一低地挂在他的鼻梁上。⑧

黎松寿在偶然的机缘下将阿炳和所谓的“学院派”联系在一起,他拉出的一段旋律(后定名为《二泉映月》)唤醒杨荫浏、储师竹等人尽速开展阿炳音乐的保存工作。

阿炳故居内部照片

2.杨荫浏与阿炳

20世纪上半叶的中国,政局动荡,战乱频发,常年行走街头的阿炳难免遭遇不快之事,但所幸阿炳交友广阔,除了共同作乐的道友外,其与当地民间艺人亦长期保持着良善关系。此外,还有几位欣赏阿炳音乐品格的朋友,如刘天华、宗震名、黎松寿、杨荫浏等。其中杨荫浏更成为记录下阿炳乐声的关键人物。

杨荫浏与阿炳的交往最早可从1911年说起,当时杨荫浏向阿炳学习《三六》《四合》和其他一些器乐曲的弹法;另一次则是1937年春天,阿炳要杨荫浏拨着他的手指,在琵琶上摸索《将军令》中“撤鼓”的弹奏方法;后来在1947年夏天,无锡道教艺人应红豆馆主及其在上海银行界中的学生邀请,赴沪演奏“十番锣鼓”和“十番鼓”,杨荫浏请阿炳来听,阿炳听完之后说:“我听着听着,仿佛在和大家一同演奏,以前乐事,重上心头。真是不可多得。”⑨最后是1950年夏天杨荫浏为阿炳录音之后,阿炳要杨荫浏和他合奏《三六》。那一次的情景是这样的:

他在胡琴上拉出各种花腔的变化,要我用琵琶相和。合奏完了,他感到十分痛快,说:“可惜我们不大容易、会面啊!”真的,我们的会面,以《三六》开始,也以《三六》 结束,那次之后,我就不再看见他了!⑩

1950年夏天,音乐学家杨荫浏、曹安和到无锡采访阿炳,想录制其演奏音频。阿炳对杨荫浏说:“我不奏音乐,已经两年了,技术荒疏了,乐器也坏得一件都不能用了。”⑪后来,透过杨荫浏的多方面了解,才知道原来阿炳经常曾受到国民党与敌伪统治者以及当时上层社会的侮辱与打击。无锡的民众也能讲得出阿炳受到压迫的一些故事。例如:

有一天晚上,在无锡的一个饭店里, 有几个卑劣无耻的敌伪军官,带着几个舞女在痛饮狂舞。他们约阿炳去,并不是为了想听他的音乐,却是要给他们伴舞。阿炳毫不客气地严词拒绝,其中有一个军官拿出他压迫人民经常使惯了的“威风”,打了阿炳一记耳光。但是暴力没有使阿炳屈服。阿炳还是不肯伴奏,也不说一句服软的话。他一声不响,回过身子,掉头而去。旧社会恶势力的压迫,使他感觉到前途的黑暗。⑫

虽然阿炳对于为人演奏仍心有芥蒂,但在杨荫浏的劝说下,阿炳表示之后会重新拿起乐器,多多练习。不过,他也坦率地对杨荫浏说:“我荒疏太久了,让我练上三天,再演奏吧。”⑬当天晚上,阿炳便拉着胡琴在街头出现。第二天,杨荫浏问阿炳:“你昨天练习得怎样?”他说:“我晚上在街头练习了两个钟头左右。”到了第三天,阿炳演奏了六首乐曲。杨荫浏称赞道:“若听了他的演奏,谁都会惊奇,他完全荒疏了两年,仅仅在街头上‘练习’三天,就能奏得这样熟练和坚强。”⑭这六首乐曲,当时皆透过钢丝录音机保留下来。

不过,阿炳对于这次的演奏并不满意,他对杨荫浏说:“荒疏太久,两只手不听我的话,奏得太坏,我自己听着,不大顺耳。我很高兴给你们录音。但要求你们耐心一点,等我温习一个时期,然后继续录音。”⑮当时杨荫浏和阿炳约定在1951年左右再去录音。然而,事情来得猝不及防,阿炳在1950年的12月就病故了。对此,杨荫浏十分遗憾:

当时,我们忽略了为他拍照,后来又没有争取时间,主动介绍他参加新文艺的工作,获得适当的照顾,这是我们极大的错误。⑯

阿炳一生有过两名妻子,她们都是在大时代下饱受苦难的可怜妇女。前妻名为阿珠,是大户人家遗弃了的“妾”。后妻名董催弟,其前夫贫困而死,遗下两个女儿、两个儿子。自抗战前夕改嫁阿炳后,并未生育。董催弟死于1950年11月,距阿炳之死仅二十九天⋯⋯

而杨荫浏此次行程为阿炳录制了6首乐曲,分别为三首琵琶曲——《大浪淘沙》《昭君出塞》《龙船》,三首胡琴曲——《二泉映月》《寒春风曲》《听松》。后由中国唱片社制成唱片。唱片号码是:51189甲乙78转。⑰自此,阿炳的乐声不再是街头卖艺谋生的手段,而是成为中国民间音乐形象的代表。

阿炳录音的钢丝录音带

二、阿炳音乐观

阿炳对于音乐是有所要求与一定的审美标准,杨荫浏提到阿炳能在胡琴上模仿鸡鸣狗吠、各种禽鸟的歌声、男女哭笑叹息和用无锡土白讲话的声音。但这些,都不是阿炳所重视的。他认为这些玩意儿,不能算作是音乐,讲不上什么好坏,只能偶然用来“凑凑趣儿”。他是不愿意花时间着墨这些的。当某些“音乐内行”要他玩这些时,他似乎觉得是轻视了他的音乐,往往表现出失望和不高兴的神情,而加以无情的拒绝说:“你要听这些东西干嘛?我希望你赏识的,是功夫和神韵啊!”⑱可见阿炳对自己的演奏,一向抱持非常严肃的态度审视。

阿炳的音乐养成是出自于父亲的传授,而其父亲的音乐基础则为道家音乐。无锡地区的道教多属正一派,正一派道士注重音乐的功用,在斋醒法事中使用独唱、吟唱、齐唱、鼓乐、吹打乐、器乐合奏等多种音乐形式,以表现召神遣将、声势磅礴的场面。道教音乐的学习有其法式,小道士要从敲翁钹(铙钹)骨子(小钹)开始,然后小锣、木鱼,在对道乐有所熟悉之后,练吹竹笛再吹笙,或吹唢吶或练二胡,琵琶、弦子等。⑲在这种方式训练下的阿炳,对于道乐中的科仪用乐已是烂熟于心。

道士们所演奏的音乐,主要分为梵音(十番鼓曲)、锣鼓(十番锣鼓)两大类。这些明代以来即在苏南地区流行的吹打音乐,内容丰富、结构繁复。⑳华清和以好音乐而名闻全城,会奏各样乐器,尤精琵琶,素有“铁手琵琶”之美称,他还与无锡城里以清唱昆曲自娱、颇具名声的天韵社交往密切。因此,华清和良好的音乐修养奠定阿炳最初学艺的坚实基础。㉑

按杨荫浏所述,阿炳所属的道派以演奏各种丝竹、锣鼓乐器为主(正一派),他们在神前所奏的丝竹锣鼓曲调多为民间合奏音乐的曲牌。㉒缘由为无锡地区除了少数职业道士之外,大多是来自农村两类的道士,一为农闲之时学习道教经忏,为法师做法事伴奏音乐。二是学会了经忏,农闲时至道院中当客师。这类群体因长期生活在农村,容易接触民间器乐、山歌、小调、说唱等音乐内容,做法事时自然地将日常生活中所接触到的音乐带入道教音乐之中,丰富过往道教音乐的表现内容。也因如此,道士对科仪音乐的掌握程度足以影响宫观和道士的声誉,甚至影响他们的收入。久之,学习音乐成为道士学习的项目之一。加之他们的团体又具备某种规范性与封闭性,因而成为民间音乐的保存者甚至是传承者。

阿炳的音乐创作离不开道教音乐数十年来的薰陶,如他在街上“说新闻”的基本调是以道教音乐的朗诵腔改编而成的。他从道乐中学到的鼓技,也运用在他以民间乐曲杂揉改编而成琵琶独奏曲《龙船》,在乐曲一开始阿炳便用琵琶指法扫、弹、挑、轮、弹面板来模仿做道场每天必奏的开场段“法鼓三通”。杨荫浏曾询问阿炳所演奏的曲调来源:

关于阿炳所奏的曲调的来源,常是一个哑谜。若一定要他勉强回答,他便随口说:“也许是从道家学来的吧”“也许是从僧家学来的吧”“也许是从街头上听来的吧”等等,结果还是说不出一个所以然来。㉓

若以阿炳对当时所录下的六首曲目自述来看,有五首是与道僧相关。

1.《大浪淘沙》:“这曲原是道家的梵音合奏曲牌,是给它在琵琶上弹奏,而加进了琵琶的技术的。”㉔

2.《昭君出塞》:“原来是琵琶曲,是华雪梅教给他的。”㉕

3.《龙船》:“他这曲《龙船》中所使用的四段曲调,是下盘棋等三个民歌和合奏曲《四合》中间的一段。”㉖

4.《二泉映月》:“这曲原来是道家的唢吶曲。”㉗

5.《寒春风曲》:“这是道家失传了的梵音曲调。”㉘

6.《听松》:“这曲是宋时有一个和尚做的,原来的名称,就叫听松;他是跟一位惠泉山寺院里的和尚学来的。”㉙

无论阿炳的自述是否真实,但初步观察,显然道僧层面的影响对构筑阿炳的音乐意识而言具有举足轻重的份量。而道教音乐本身固有的各式科仪,辖下的白、诵、腔、调、曲等类别,加上与之配合的法器、器乐的运用,使道教音乐形成其体系,可说是阿炳展现自身音乐能力的基础。另外,阿炳对器乐技艺的追求是绝不仅于道内的学习,据锡剧艺人邹鹏回忆,其师公袁仁仪在无锡东亭停留时阿炳便不畏路途遥远,只身前往袁仁仪的落脚处,想向其拜师:

从东亭街上到莫宅里,有三十分钟的路程,中间还要摆一个黄草渡。阿炳到时,他发黑破旧的蓝布长衫上到处是烂泥,明显是路上跌跤了。阿炳来的目的很清爽,就是恳请师公袁仁仪指教琴艺,尤其是《梅花三弄》的拉法。师公见阿炳学艺心切,就为阿炳拉了一曲《梅花三弄》。这支又称为《三六》 的曲子师公造诣尤其深,因为旧时滩簧戏开场前,必定要先演奏这支曲子作为闹场。一曲拉完,果然非同凡响,听得阿炳赞不绝口,当场就要拜师公袁仁仪为师。但师公没有接受,表示大家“轧个朋友吧”。㉚

阿炳拜访袁仁仪之举前后就有三次,上文只是其中一次的记述。其对音乐的喜爱是纯粹、炙热的。一次,邹鹏同师父邢长发在无锡西城门外的一座茶楼上坐唱锡剧一个月。阿炳听闻后,每天晚上都会到场子里来帮着拉胡琴。那时候我们在茶楼唱《珍珠塔》《玉蜻蜓》《玉连环》《合同记》等戏,时间一般是晚上六点到九点,阿炳不要报酬,几乎是天天晚上过来拉琴。㉛再如苏州评弹艺人张少蟾每逢阴历初三、初六、初九在无锡观前街蓬莱书场演出弹词《双金锭》前,会先弹奏琵琶曲酬谢观众,阿炳总是按时站在入口处聆赏完其演奏才离去,张少蟾得知后与阿炳成为师友关系,与其分享弹奏琵琶的心得,传为佳话。㉜以上总总,说明音乐在阿炳生命中占有重要的角色。

阿炳故居内部照片

三、琵琶曲《龙船》

《龙船》是广泛流传于江南地区的琵琶曲目,以模仿端午节民间龙舟竞赛时的锣鼓声与歌唱声为其曲情表达。清代以来琵琶名家如陈子敬、程青塘、曹静楼等人皆以善弹《龙船》闻名。琵琶演奏家林石城认为阿炳所演奏的《龙船》版本是传自陈子敬一脉。陈子敬为上海浦东南汇横沔人,光绪皇帝的父亲醇亲王曾请他到北京王府中教授琵琶并授予陈子敬三品冠带与“天下第一琵琶”封号,是浦东派一代琵琶宗师。㉝

陈子敬的学生——张步蟾及其传子张少蟾传孙张正秋,祖孙三代既是苏州评弹名家又擅弹琵琶曲《龙船》。据林石城回忆:

张正秋曾告诉我他与父亲张少蟾在无锡市观前街蓬莱出场演说评弹时,每逢农历三、六、九,在演唱之前,必先琵琶独奏《龙船》。阿炳与四五位盲人届时必来聆听,并由书场老板的女儿介绍与张少蟾认识并学习。《龙船》采用的锣鼓经和乐曲,都较灵活自由,但阿炳所奏《龙船》中的乐曲与张少蟾所传的很相仿(阿炳不能看谱只凭硬记)。琵琶曲《龙船》,现有三个版本,它们都源自陈子敬:张步蟾学自陈子敬并传子张少蟾,阿炳学自张少蟾。㉞

本曲由四段锣鼓与四段乐曲组成,即一段锣鼓加一段乐曲两者交替出现,以此表示一条龙船。因此,本曲共有四条龙船。即第一与第二段是第一条龙船;第三与第四段是第二条龙船;第五与第六段是第三条龙船;第七与第八段是第四条龙船。四条龙船使用的乐曲分别是《下盘棋》(《上海码头》)《无锡景》《十八摸》《锣鼓四合》中《玉娥郎》的一部分,其中前三首是民歌,最后一首是民间器乐。这些乐曲都广泛流传于市井街头,阿炳以自身长期浸淫于民间音乐所培养的能力,透过琵琶模仿龙船上的锣鼓声和歌唱声,将上述四首曲目改编成为一首琵琶独奏曲。第一段琵琶模仿“法鼓三通”,并在鼓后垫以《流水》等民间流行的锣鼓点。这样的鼓声段穿插于第三、五、七段。

阿炳在此曲所配用的指法如第一与第二条龙船都用了弹分指法演奏八分音符,后半拍为双音,以加强旋律进行的动力。“分”大多可分曲调弦与老弦散音。限于当时录音器材条件,是用钢丝录音机录的,因此空老弦散音的音量很大,以至于淹没子弦上的曲调音。第三与第四条龙船的乐段,则配用“满轮”指法。据无锡西门水镰道院主持伍麟趾之子,伍一鸣道士回忆,正一派道士常借鉴十番作基础,把锣鼓段落拆开,扦入昆曲曲牌或江南小调和小曲等各种曲调。阿炳改编的《龙船》用模拟锣鼓、灵活串连“下盘棋”等三首民歌和丝竹乐中“四合”片段,清楚表明道教音乐对阿炳创作的影响。㉟

浦东派琵琶演奏家林石城认为弹奏此曲须留意速度的控制:如曲首的三遍锣鼓,都是在同音反复中慢起渐快的。要一拍一拍地加快,不可突然加快。同音反复后面的两个小节,又是另外一种速度,变化很大。如果没有这些速度变化,演奏效果将极呆板。同时,在同音反复的弹挑进行中,在某些乐音上还需点出重音,使锣鼓点既清晰而有气势。㊱

无锡市崇安寺二泉广场

因此,《龙船》在意境与神韵方面的表达应以端午节龙舟竞赛时热烈的气氛为诠释基础。各段间需连接紧密,呈现浑然一体之感,使听者犹如亲临竞赛现场。据水濂道院道士伍鼎初回忆,阿炳用琵琶弹《龙船》时,情景很生动,他用琵琶模仿敲锣鼓,一段“三通鼓”后,阿炳会抬起头,做出朝前看的姿势,高声喊道:“看啊,头一条龙船来了。”所谓的一条龙船其实就是阿炳在锣鼓段后夹插的一首小曲。小曲刚完,又一通锣鼓,阿炳会再次抬头高喊:“看啊,又一条龙船来了。”边喊边忘情地弹奏,围观的群众都被他精彩的表演吊起了胃口,久久不肯离开。㊲这是阿炳沉浸于表演时的状态。

透过聆赏两位不同时代的演奏家的弹奏,可听出各自在锣鼓点、力度变化、指法编配、速度快慢、使用曲调等方面的音乐处理。

余语

我们透过认识阿炳,了解其作品后,可以从中得到何种启发?从阿炳和音乐之间的关系来看,显然阿炳并非墨守成规,仅仅是为完成道观科仪任务而演奏音乐。他博采众长,广泛吸收、学习地方民间艺人的表现技巧与内容,进而使自己跳脱道乐本身较为固定的传承框架(当然道乐也是由民间音乐所组成,此处所指的是相对概念),阿炳音乐的珍贵之处在于其热爱音乐,清晰认知到身为以艺谋生者,需要与时俱进,和周遭的艺人互相交流学习,以提升自身音乐水平。

与此同时,我们也可以关注到中国民间音乐的活态性,民间音乐中时常有同曲异名或是异名同曲的现象,有些曲子大同小异,又或是小同大异,这是经过多代艺人传承后形成的裂变结果,以《龙船》为例,阿炳是利用四首乐曲改编串连而成,但这并不会是《龙船》的最终形式,若换作其他艺人,用五首、六首乐曲和锣鼓段搭配,也同样是《龙船》。如和阿炳同时期的苏南民间音乐家周少梅所弹的《龙船》便放入十三首乐曲搭配而成。㊳因此,民间音乐的创作着实离不开对传统的全面把握,其时艺人得以灵活“游艺”于各种乐器、乐种、乐曲,足以展现出他们高超的音乐能力和中国民间音乐文化本身耐人寻味之处。

相较于今日环境,演奏和创作者的角色界限分明、分工明确,民间音乐赖以生存的土壤早已是分类碎片化、资讯隐形化、形式单一化,我们以保护民间音乐为责任,也以传承民间音乐为目标,但实际上往往仅止于留住在世老艺人的录音,仅止于学习某位老师的演奏版本⋯⋯便觉得中国民间音乐即是如此,殊不知这只是沧海一粟、冰山一角。

过去的前辈经过民间音乐长期淬炼,他们触类旁通、举一反三,演奏时信手拈来,浑然天成,他们是真正理解民间音乐当中的灵活性与复杂性。民间音乐进入学院后,改头换面,用最漂亮、干净、准确的艺术面目面向世人,和过去百姓日常生活中熟悉的民间音乐样态形成文化断层。这是时代下的集体行动、集体选择,却也陷入今日如何处理、认识民间音乐的集体困局,音乐学家采集各地音乐现象,音乐家传承民间音乐语汇,作曲家分析民间音乐型态,各有责任,按理而言,民间音乐的主体应聚焦民间艺人,但上述三种角色目前却才是实质上掌握话语权的群体,他们的文论、教学、研究成果,甚至个人审美,深刻影响大众对民间音乐的印象。如何在前人的音乐基础上使民间音乐更加活化,在尊重民间艺人音乐创造的前提下丰富现有的音乐教育模式,仍有赖思想、行动层面的反璞归真。把民间音乐还给民间音乐,让民间音乐不再总是以束之高阁式的稀世珍品亮相,而是自然存在于大众日常生活之中。这才是民间音乐最安闲的状态。

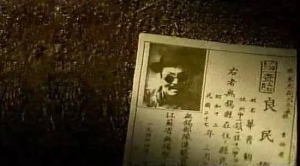

日本军队占领无锡期间所发的“良民证”

⓵杨荫浏:《阿炳其人其曲》,《人民音乐》,1980年,第3期,第31页。

⓶杨荫浏:《阿炳其人其曲》,《人民音乐》,1980年,第3期,第31页。

⓷黎松寿:《我所认识的民间艺人阿炳》,《南京艺术学院学报》(音乐与表演版),1982年,第2期,第66页。

⓸黎松寿:《我所认识的民间艺人阿炳》,《南京艺术学院学报》(音乐与表演版),1982年,第2期,第67页。

⓹黎松寿:《我所认识的民间艺人阿炳》,《南京艺术学院学报》(音乐与表演版),1982年,第2期,第67页。

⓺黎松寿:《我所认识的民间艺人阿炳》,《南京艺术学院学报》(音乐与表演版),1982年,第2期,第67—68页。

⓻杨荫浏:《阿炳其人其曲》,《人民音乐》,1980年,第3期,第32页。

⓼黎松寿:《我亲历了〈二泉映月〉的最初录音》(2006),见黑陶:《二泉映月:十六位亲见者忆阿炳》,桂林:广西师范大学出版社,2018年,第18页。

⓽杨荫浏:《阿炳其人其曲》,《人民音乐》,1980年,第3期,第33页。

⑩杨荫浏:《阿炳其人其曲》,《人民音乐》,1980年,第3期,第33页。

⑪杨荫浏:《阿炳其人其曲》,《人民音乐》,1980年,第3期,第32页。

⑫杨荫浏:《阿炳其人其曲》,《人民音乐》,1980年,第3期,第32页。

⑬杨荫浏:《阿炳其人其曲》,《人民音乐》,1980年,第3期,第32页。

⑭杨荫浏:《阿炳其人其曲》,《人民音乐》,1980年,第3期,第32页。

⑮杨荫浏:《阿炳其人其曲》,《人民音乐》,1980年,第3期,第32页。

⑯杨荫浏:《阿炳其人其曲》,《人民音乐》,1980年,第3期,第32页。

⑰黄大岗:《杨荫浏和〈二泉映月〉——曹安和访谈录》,《音乐研究》,1998年,第1期,第11页。

⑱杨荫浏:《阿炳其人其曲》,《人民音乐》,1980年,第3期,第32页。

⑲钱铁民:《阿炳与道教》,《中国音乐学》,1994年,第4期,第54页。

⑳钱铁民:《阿炳与道教》,《中国音乐学》,1994年,第4期,第54页。

㉑钱铁民:《阿炳与道教》,《中国音乐学》,1994年,第4期,第54页。

㉒杨荫浏:《阿炳技艺的渊源》,见中央音乐学院民族音乐研究所编:《阿炳曲集》修订版,北京:音乐出版社,1954年,第6页。

㉓杨荫浏:《乐曲说明》,见中央音乐学院民族音乐研究所编:《阿炳曲集》修订版,北京:音乐出版社,1954年,第3页。

㉔杨荫浏:《乐曲说明》,见中央音乐学院民族音乐研究所编:《阿炳曲集》修订版,北京:音乐出版社,1954年,第3页。

㉕杨荫浏:《乐曲说明》,见中央音乐学院民族音乐研究所编:《阿炳曲集》修订版,北京:音乐出版社,1954年,第4页。

㉖杨荫浏:《乐曲说明》,见中央音乐学院民族音乐研究所编:《阿炳曲集》修订版,北京:音乐出版社,1954年,第4页。

㉗杨荫浏:《乐曲说明》,见中央音乐学院民族音乐研究所编:《阿炳曲集》修订版,北京:音乐出版社,1954年,第4页。

㉘杨荫浏:《乐曲说明》,见中央音乐学院民族音乐研究所编:《阿炳曲集》修订版,北京:音乐出版社,1954年,第5页。

㉙杨荫浏:《乐曲说明》,见中央音乐学院民族音乐研究所编:《阿炳曲集》修订版,北京:音乐出版社,1954年,第5页。

㉚邹鹏:《阿炳穷是穷,但志气蛮高》,见黑陶:《二泉映月:十六位亲见者忆阿炳》,桂林:广西师范大学出版社,2018年,第6—7页。

㉛邹鹏:《阿炳穷是穷,但志气蛮高》,见黑陶:《二泉映月:十六位亲见者忆阿炳》,桂林:广西师范大学出版社,2018年,第8页。

㉜黎松寿:《我亲历了〈二泉映月〉的最初录音》(2006),见黑陶:《二泉映月:十六位亲见者忆阿炳》,桂林:广西师范大学出版社,2018年,第19页。

㉝林石城:《阿炳的三首琵琶曲》,《中央音乐学院学报》,1993年,第4期,第41页。

㉞林石城:《阿炳的三首琵琶曲》,《中央音乐学院学报》,1993年,第4期,第41页。

㉟钱铁民:《阿炳与道教》,《中国音乐学》,1994年,第4期,第58页。

㊱林石城:《阿炳的三首琵琶曲》,《中央音乐学院学报》,1993年,第4期,第43页。

㊲钱铁民:《关于阿炳》,《南京艺术学院学报》(音乐与表演版),2004年,第1期,第11—12页。

㊳倪志培:《周少梅的艺术生涯》,载顾山镇人民政府编著:《国乐先辈周少梅》,扬州:广陵书社,2012年,第38页。