第一篇推文

来说一说我们的名字

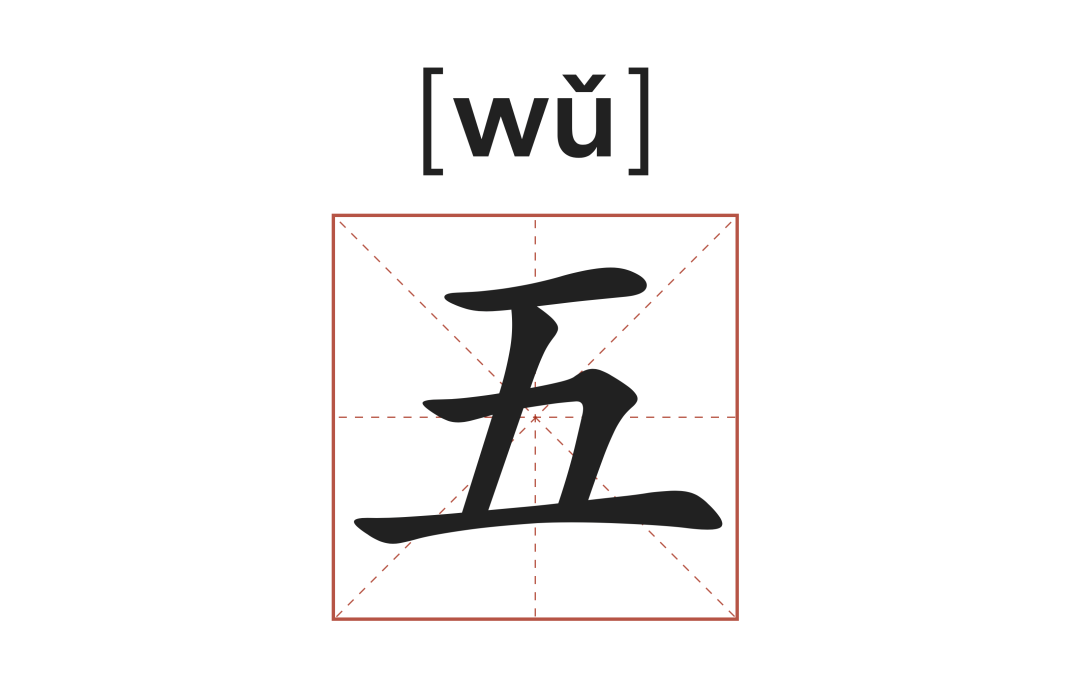

这个字,你真的认识吗?

wǔ = 4+1?未必!

在西方文化的语境中,5=4+1是永恒的真理,但说到汉字「五」,这个公式却未必成立。在中国古代文化里,「五」甚至不是一个数字。

那么,「五」究竟是什么?

商代甲骨文中,用积画成数的方法,以五横画表示数字「五」:

与“一二三亖”的构字法相同

这个简单、直接的字形,即数字「五」的本字

而今天我们所使用的「五」,其字形却来自于甲骨文中的另一个字:

上下两横,中间一个叉号X

这个字在商周时期也被假借作五横画的数词「五」使用

并固定流传下来,至楷书演变为今天的模样

而五横画则在战国时期后被淘汰

就是这个两横一叉的「五」,其构字法中蕴含着极其深厚的文化内涵,并非数字那么简单。

汉代许慎《说文解字》中说:“五,五行也。从二,阴阳在天地间交午也。”「五」,上下两横,上者代表天,下者代表地,中间用一个交错的叉号X,寓意万物在天地间交汇。

一画开天,二画成地,天地之间,阴阳交汇,万物相生相克,在动态中维持着平衡。一个深具哲学意义又充满浪漫想象的「五」,概括出古代中国对于世界的探索和思考。五行、五音、五帝、五常、五岳、五土、五色、五味……九五至尊的「五」,不仅仅是一个数字,更象征着中国古代的物质观和宇宙观。

疑似乐器

五弦?什么东东?

初看这两个字,相信不少小伙伴也像我们的起氛官Mr.W一样,第一时间联想到某种乐器,比如……

同问???

??????

那五弦,是什么乐器……

六弦,吉他

阮也是四根弦

四根弦是琵琶

三根弦就是三弦呗……

两根弦是二胡

那么,五弦……是乐器吗?是什么乐器?

目送归鸿,手挥五弦

俯仰自得,游心太玄

—— 嵇康

1700多年前,擅弹《广陵散》的嵇康写下的著名诗句,是无数文人高士毕生所追求的理想境界的写照。诗中的“五弦”,即当时的流行乐器——一种形制古老的古琴。

南京博物院藏 南朝·“竹林七贤”画像砖局部

嵇康正在弹奏古琴

在中国古代传说中,古琴的创制与华夏文明之初的帝王有关。

《琴书》载:“伏羲削桐为琴”。传说人皇伏羲看到有凤来仪,栖息于梧桐之上发出悦耳的鸣叫,于是将这棵梧桐树砍下来,依照凤凰的样子制成古琴,以“御邪僻,防心淫,修身理性,反其天真”。从此,就有了乐器和音乐。

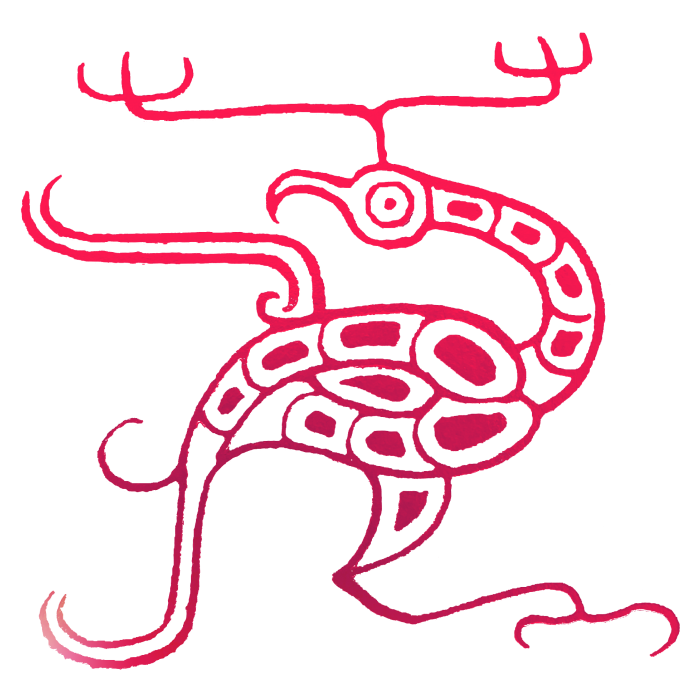

伏羲,中国有记载的最早的创世神,三皇之首,华夏民族的人文始祖。在古史传说中,伏羲人首龙身。他根据天地万物的变化,发明创造八卦,开启了中华民族的文化之源;他始造文字,取代结绳记事;他与女娲结合,创立婚姻制度,结束原始群婚;他发明陶埙、琴瑟等乐器,创作乐曲歌谣,将音乐带入人们的生活;他还创立了中华民族的龙图腾,“龙的传人”由此而来。

唐代绢画《伏羲女娲图》

1967年新疆吐鲁番阿斯塔纳岀土

▼

图中,伏羲居左,执矩,象征地;女娲在右,执规,象征天;二人均人首龙身,龙尾交缠。画面上方为太阳,下方是月亮,四周星辰遍布。

伏羲创制的古琴,最初只有一弦。《琴当序》中说:“伏羲之琴,一弦,长七尺二寸。”后经神农、黄帝、唐尧的发展,至虞舜,琴被定制为五弦,内合五行“金木水火土”,外合五音“宫商角徵羽”。《礼记·乐记》中说:“舜作五弦之琴,以歌南风。”至周代,文王、武王又各增一弦,将琴定制为流传至今的七弦。

五弦加上文武二弦

今天我们所熟悉的古琴

因而又被称为文武七弦琴

▼

从诞生之日起,这件由帝王所创的“圣人之器”就被赋予了非同寻常的属性。《礼记》讲“士无故不撤琴瑟”,《左传》则说“君子之近琴瑟”。大量出土文物、文献记载、诗词歌赋等,充分证明了古琴在中国传统文化中的尊崇地位。而在唐代之前,五弦,是古琴的最主流形制。

龙章凤姿

五弦的文化象征意义

上世纪70年代,湖北随州的战国早期曾侯乙墓中出土了一件奇特的五弦器。这是一件非常华丽的漆木器,除了弦已朽烂无存外,这件2400年前的器物整体保存完好。令人疑惑的是它前所未见的独特形制:整体呈细长条棒状,长115厘米,有共鸣箱及五个琴弦孔,看上去像是一件五根弦的琴瑟类乐器,然而其狭窄的面板(最宽处仅7厘米)、以及仅约1厘米的弦距,却又难以演奏。

曾侯乙墓出土的五弦漆木器

▼

这件器物出自于曾侯乙墓放置主棺的东室,也就是说它被放置在离墓主人最近的位置,可见其重要性。一件难以演奏的“乐器”,却又被王侯如此重视,这件“五弦”,究竟是什么?

在回答这个问题之前,我们先来对它华丽丽的”颜值“背后的内涵进行一个解析。

这件五弦器通体以黑漆为地,朱、黄色绘彩,极尽华美缛丽。这些漆画中最引人瞩目的,是绘制于琴背的两组神人驭龙图。有学者认为其表现的是“夏后启乘龙”的形象。《山海经·大荒西经》中说,大禹的儿子夏后启三次乘龙上天,得到天帝的乐曲《九辨》和《九歌》,并将天上才有的音乐传回人间。这是传说中“乐”的起源。

此外,这件五弦器身上一共绘有五组引颈振翅的凤鸟纹,每组十二只。《吕氏春秋·古乐》有“伶伦听凤凰之鸣,以别十二律”的记载。黄帝时期的乐官伶伦参照凤鸟的十二种不同鸣叫声,制定了十二音律,据以制乐。这是传说中“律”的起源。

五弦器漆画

▼

将“乐”、“律”起源的故事以图案绘制于这样一件小小的器物,寓意非凡。

音乐史家根据数理分析及结合文献、纹饰的研究,认为这件“五弦”并非乐器,而是先秦古文献《国语》中提到的“均钟”——一种专为编钟调律的音高标准器。

我们知道,震惊世界的曾侯乙青铜编钟,证明中国早在2400多年前就已存在十二律以及”一钟双音“的铸造黑科技,然而,铸造完成后的金属钟,其音调尚不准确,需要对钟胚进行精细的调音。而定律调音所用的标准器,就是均钟。

调音时,工匠在均钟上弹出预期的音高,同时敲击钟胚使其发出声响,并“以耳齐其声”,以耳测的方式比较这两个音的高低,再用锐石对钟胚内壁进行打磨,精细校准调整,如此反复,直至达到理想效果。

编钟打磨示意

可以说,如果没有“难以演奏的”均钟,就很难让曾侯乙编钟发出如此悦耳、谐和的金声玉振。这是人的智慧。而刻画于均钟上的龙章凤姿,正表现了中国古代用音乐沟通天地、与自然交融的非凡寓意。

涨姿势啦

"乐"是指人耳听到的音,"律"是指一套审定音高的标准,多以数学计算等方法实现。如将曾侯乙五弦器五空弦定为c、d、f、g、a,则可得十二音之全部调律法,而其五根弦,正好对应于曾侯乙编钟的五个八度。

均钟这种中国古代声学仪器至少在周代宫廷中即已使用,却在秦、汉时期失传。曾侯乙墓出土的均钟是目前仅存的一件,为国家一级文物。

结 语

正如「五」并非简单地=4+1,「五弦」,也不仅仅是比四弦多一弦的乐器。那些看似巧合的象征性关联,正是这两个字背后深厚的文化内涵的体现。「五弦」,象征着人与天地、与自然、与万物的沟通、交流、与融合。这是中国式的浪漫,也是流淌在我们血液里的强大的中华民族传统文化基因。