主持人:谢菲尔德大学东亚学院张玫博士

2022年6月27日16:00(英国时间9:00),由北京大学汉语国际推广工作办公室、北京大学中外人文交流研究基地、北京大学昆曲传承与研究中心和谢菲尔德大学孔子学院联合主办的中英人文交流论坛“群鸟跨越重重大海——中英古典音乐的召唤与融流”,通过线上直播的方式成功举办。论坛由谢菲尔德大学东亚学院张玫博士担任主持。北京大学艺术学院副教授陈均、英国谢菲尔德大学音乐系教授多罗西亚·柯尔(Dorothy Ker)、中国昆剧古琴研究会副秘书长金蔚三位老师先后带来了音乐相关主题发言,并由北京大学艺术学院长聘副教授刘彦玲进行评议。讲座全程配有中英同声传译(昆曲、古琴部分分别由两位北京大学校友王俊、杨嵋负责),以方便中外听众共同聆听探讨。在三场主题演讲中间,穿插了五段神韵兼备、优雅精粹的昆曲、古琴表演。讲演结合的方式吸引了二百余人通过ZOOM参会和观看B站等方式,于线上共同领略中外琴曲魅力,体会古今音韵之美。

主讲人:北京大学艺术学院副教授陈均

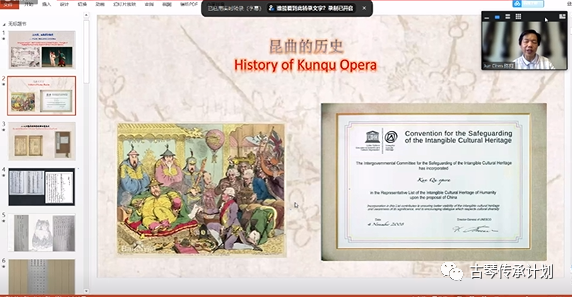

北京大学艺术学院副教授陈均首先带来了题为“工尺谱、五线谱与简谱:中国二十世纪昆曲音乐形式的变迁”的讲座。陈教授详细介绍了“昆曲的历史”、“工尺谱是传统的昆曲记谱方式”、“简谱和五线谱在二十世纪昆曲发展里的运用”及“简谱成为二十世纪昆曲最主要的记谱方式”,并深入剖析了近年来的工尺谱的回归趋势、变化原因。他指出昆曲曲谱的变化趋势,与“昆曲在中国社会位置的沉浮”相关。陈教授在讲座中追溯了工尺谱、简谱、五线谱在昆曲中的使用,并举例来展示,比如在《梅兰芳歌曲谱》里,为了在访美巡演里让外国人可以看懂,梅兰芳先生用工尺谱与五线谱对昆曲唱段进行标注。此后,《梅兰芳歌曲谱》由国剧研究社被翻译成简谱。整个讲座中,陈教授还展示了很多珍贵的曲谱原稿照片,如道德会印制的《思凡》曲谱、《自习昆曲津梁》等,为观众描绘出一幅栩栩如生的百年昆曲历史沿革长卷。

主讲人:英国谢菲尔德大学音乐系教授多罗西亚·柯尔(Dorothy Ker)

随后,英国谢菲尔德大学音乐系教授多罗西亚·柯尔(Dorothy Ker)则是以一个西方作曲家的视角为中国古典乐理编曲和创作引入了新的思考。她以家乡新西兰的自然环境特色为基,从自己的古筝学习经历谈起,详细介绍了在2017年录制的《Time Bends in the Rock》,这个演出版本是由中国音乐学院毕业的旅美古筝演奏家夏菁与Fidelio Trio Uk乐队合作,以此来研究跨界音乐文化的练习。柯尔教授在曲调和乐章方面提出独到见解。最后她又畅谈了和谢大Shu Jiang博士进一步合作研究的项目——古琴。古琴在民族音乐学范畴内又该如何作曲以及呈现呢?期待柯尔教授的精彩研究。

主讲人:中国昆剧古琴研究会副秘书长金蔚

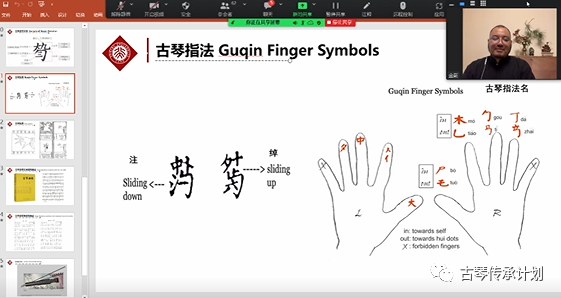

中国昆剧古琴研究会副秘书长金蔚则带领观众探索了古琴世界。他详细介绍了古琴曲记谱系统——从最初的文字谱到唐代曹柔创制并沿用至今的减字谱,也一并阐发了这种独特的曲谱体系中的核心文化观念——“以人为本”、琴人合一、道法自然。他指出,音乐表现是古琴演奏的结果,而演奏者的状态和指法则是前因。古琴乐曲的呈现更加指向于演奏者与古琴的共鸣和谐。此外,他还分析了古琴谱的独立性及开放性的优缺点,强调了古琴谱为保留高品质的中国传统音乐所发挥的重要作用。“古琴是全人类的文化遗产”,金蔚先生在讲座结尾如是概括道,同时他也抛出了诸如“如何用科学界定传统”等开放性问题,发人深思。

评议人:北京大学艺术学院长聘副教授刘彦玲

音乐突破国界,三段中外教授的对话在北京大学艺术学院长聘副教授刘彦玲的凝练概括和文化评论中落下帷幕。刘教授旁征博引,结合三大主旨发言将论坛主题升华到了世界全球化和文化融合的新高度。她提出跨界创作的历史脉络、不同学科所采取的分析视角包括后殖民论述、民族音乐学到当今着重分析作曲家在从事跨界创作时极具个人化的视野、文化错位(金蔚先生在演讲中提及英国的伦敦古琴社)、西方记谱法的移植(陈均教授在演讲中对五线谱与简谱使用的分析)以及在“融合”这一概念下不同作曲家所展现的各种创作手段。这些手段从仅仅唤起东方情感、并置对立的材料到强调不同材料互相穿透乃至形成一个整体等。这些手法都体现在柯尔教授不同的作品之中。

自由讨论

在紧随其后的讨论环节里,大家畅所欲言,不仅深入研讨讲演里所涉及的观点,譬如减字谱、工尺谱、简谱等形式在中国社会的应用,更是对中西音乐融合面对的挑战、如何通过音乐突破语言文化屏障及古典音乐的现代化和社会化传承等问题展开了深层探讨。

昆曲精彩表演

值得一提的是,除了几位老师精彩的主题发言和探讨之外,讲坛还穿插了五段昆曲、古琴表演,真正做到了琴瑟和弦,曲音流传。来自北京大学艺术学院的硕士研究生程思煜带来了《长生殿·酒楼》片段,表现的是唐代名将郭子仪一心报国却壮志未酬,只能慷慨悲歌的情景,曲调雄浑大气,高亢激昂。北京大学2016级法学硕士王俊与方庄少年宫戏曲表演教师许肖洋合作,合作演出了《牡丹亭·惊梦》片段。展现了杜丽娘与柳梦梅在梦里相会,心生情愫,成就一段美好姻缘的故事。曲调优雅婉转,表演细腻柔美,上演了昆曲中经典的生旦对戏,至情至性的一幕。

古琴精彩表演

随后北京大学艺术学院李阳带来了古琴曲《洞庭秋思》,该曲写观洞庭之秋,而思潮起伏。于琴曲中表现碧水天高,烟波浩渺,从而抵达人生如洞庭之景水天一色的境界。辅仁学堂创办人王岳带来一曲弦歌《水调歌头·明月几时有》。歌词源自苏轼千古名篇,谱曲者则为讲坛主题演讲嘉宾金蔚老师。琴音与歌声交融,宛转悠扬,闻之直令人发思古之幽情,更有天上人间的恍惚之感。最后一个节目由重庆松泉琴社社长陈渝涛和副社长许静雅琴箫和鸣,共奏一曲《长门怨》。该曲源自司马相如名篇《长门赋》,低音哀怨苦闷,高音凄丽激越,曲调如怨如慕、如泣如诉,令人动容。

部分线下嘉宾合影

以讲带演,以曲和论。昆曲和古琴是中国率先进入世界“非遗”行列的传统艺术,也是中国传统艺术的代表。北京大学是中国最早实行昆曲与古琴的艺术教育的综合性大学之一,有着深厚的传习传统。昆曲和古琴的表演为本次“中英古典音乐的召唤与融流”更添几分亮色。无论是通过演讲讨论还是表演碰撞,中英古典音乐相遇所带来的东西方古典音乐的美好范式,势必会以其交融的哲思和人文心灵的醇响继续在观众心中余音绕梁。