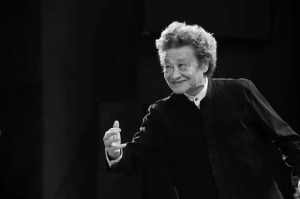

杨鸿年(1934—2020),著名指挥家、音乐教育家。先后任教于北京艺术师范学院音乐系,中央音乐学院作曲系、指挥系。杨鸿年先生于1983年创办北京爱乐合唱团。三十多年来,他秉承“爱和奉献”的宗旨,率领这支合唱团唱遍世界各地,并在国内外重要比赛中获得了多项大奖,对我国合唱艺术事业的发展做出了不可磨灭的贡献。

今天是杨鸿年先生逝世两周年的日子,为纪念先生,我们节选他生前于“中国乐派名家讲坛”的现场实录,通过对“学与教”宝贵经历的分享,与读者共同感受他对合唱艺术孜孜不倦的追求和奉献一生的精神。

我的学与教

每到一个地方和大家交流时,我都会问:“怎么样才能使自己的人生过得有意义?怎么才能真正提升我们的水平?”首先是要低调,我特别同意邵老师刚才说的,动不动就说是世界第几,那是说给人听的。如果你把自己起点定位太高,你的发展空间就会很小,所以要忘掉昨天,从今天开始,你发展空间就更大了。不要沉醉在已有的层级上,而要看到后面的征途还相当远。这是我的开场白,谢谢。

杨鸿年先生与合唱团的孩子们

每一个人都有自己的学习道路,有的是相同的,有的是不同的。我们一辈子都要当学生,包括我自己。今天主要讲《我的学与教》。我先讲讲,我是怎么学的。我觉得命运是对我公正的,我喜欢孩子,孩子也喜欢我,我后半生是和孩子们一起度过的。我昨天在报告中讲到我的信念:未来是属于孩子的。所以我是觉得,我们的世界也好,我们的一切也好,包括国家的前景都要靠下一代去实现,我们民族就有希望了。

杨鸿年先生指挥的童声合唱《飞来的花瓣》

我是一个没有完成学历、不太称职的老师,我小学没毕业,中学没毕业,大学也没有毕业,这样糊里糊涂地就当了老师。那时家庭、社会、环境和现在是不一样的,所以我的学习走了艰辛的路。但这是一条直线,不是曲线,因为我的第一位老师是我的母亲。我的母亲没有文化,但她没事就在唱歌,伤心的时候唱,高兴的时候也唱,我从小就受到了母亲的熏陶。

我第一位专业老师是钢琴老师包芬珠,是我们过去附中校长的妈妈,她是钢琴家。我读书的学校是宗教背景的学校,从小接受的是西洋音乐。这位老师是一名基督徒,她愿意教我。我用木头刻了一个键盘,平时没有声音地去练,有机会再到老师家去练。后来我又做成像包装盒一样,按照尺寸大小做得和木头键盘一样,可以折起来,到外地或者有什么活动,我都一直背着它,一空下来就练习。那是没有声音的,要从不发声的乐器上练内心听觉,然后到有声乐器上去校正自己的内心听觉,这点对我帮助特别大。我的第一位老师,把心灵和音乐的关系告诉了我。她当时说,我将来可能是搞指挥的,也可能是搞作曲的。她对我的定位使我从小就有一个目标。我的老师一直供我读到大学,真的是一位好老师。

我是怎么学指挥的呢?我学过两门课,其中配器是丁善德老师教的,同时也在学指挥。指挥的学习不是我去找老师的,是老师找我的。我这一辈子走运,就像走了一条直线,因为我碰到的好老师太多了。当时有个交响乐团叫作工部局乐团,当中犹太人比较多。当时在工部局乐团有两位指挥,一位是梅百器(Paci),一位是富华(Foa)。他们正常情况每周排五次。我找到了管乐部的一位老先生,他住在胡同里面,每天晚上都要很晚才下班,我叫他“蒋先生”“蒋老师”。他的儿子叫蒋严,是国家最早的打击乐首席。我问他能不能看看他们的谱?他说不行,因为乐团管得很严。后来我每天都去听排练,知道他爱喝酒,就凑钱买小瓶酒。他在弄堂院子里面吃晚饭时,我说:“蒋伯伯,你喝一点酒吧。”他眉开眼笑地说:“我现在给你开门,你到资料室看总谱吧。”就这样,我就去看总谱了,当时没有带纸,抄也抄不过来,我就仔细看,强制自己背谱。不是全部都背,主要是把我认为最打动我的段落强行背下来。由此发现了很多学校学不到东西。

当年的总谱是很漂亮的,极其干净。我发现有时候是红笔,有时候蓝笔,而且是矛盾的,我就到院子里问蒋先生,我说:“蒋伯伯,这蓝的红的有时候不一致,有的时候一致,怎么回事?”他说:“我忘了告诉你,蓝笔是梅百器记的句法和弓法,红笔是富华记的弓法和句法。”我就通过这两位指挥家对作品的不同理解来了解一部作品,通过什么方式表达了他们自己对音乐的理解,那是我在学校学不到的东西。

我经常去听排练,有一天富华在休息,我就到后面找他,他说:“你喜欢音乐?”我肯定地回答。“你经常来听啊?”我说对的。然后他说:“如果我教你指挥,你愿意吗?”我说太感谢了,我做梦也不敢想。就这样,我开始学习指挥了,我第一个学习的作品是巴赫的《恰空》。

我真正在学具体东西的时候,是在当助教的时候,那是我学习过程当中一个很重要的环节。我一生碰到很多好人,尤其在学习过程当中。新中国成立以后,我跟苏联专家学习,我以他助教的身份,听他每天四个小时的课,有作品分析,还有指挥的技能。

接下来讲我的教学。我大学第二年读完的时候,学校通知我,缺老师,不要在学校学了。当时的系主任是应尚能,应尚能先生是非常好的老师。那时候我才十九岁。应先生说:“你去当钱仁康老师的助教。”我说:“好。”钱仁康先生是非常严谨的老师,他那次教的是和声。和声我没有学过,只是和同学学过序列音乐。我是先学现代音乐,当助教的时候再学传统音乐。

钱先生很朴素,他在讲和声的时候,给我一个任务。和声课学生多,钱先生说:“我改谱改错来不及,我分你一半,你改一半,这样你也能学着和声了。”我就帮他改和声。可是传统和声我又不会,就凭感觉。结果和钱先生的一对,他问:“你学过和声吗?”我说:“没有学过,但是我做过很多和声题,大概做了一两千道和声题。”他说:“你改题是体现了你的感觉,你没有按照规定改,当然很多死的规定是为了创作服务的,你改得很认真。”从这时起我就巩固了传统和声。到后来钱先生开玩笑说:“咱们俩比一次赛好吗?”我说:“我不敢和你比,你那么高水平。”他说:“没关系,今天有七十本作业,你改一半,我改一半,我们坐在一起改,看谁快。”第一次比赛我比他慢了十本。我们每个礼拜都这样比赛一次。第二次,我和他一样的速度。第三次,我比钱先生快了五本。后来钱先生说:“你能不能把你自己做的和声给我看看。”我给他看了,他花了一夜时间看完,一千多条练习。然后他跟我说:“除了变化音,有时候忘了改,其他问题都对。”他也非常谦虚,他说:“在凭感觉来改题的年轻老师当中,你很注意音响合理性这个问题,不只是对音的进行、对它和声音响的感觉,连音响不合理的地方,你都改出来了。”所以我是这样在教的当中学和声的。我当课程助教,就等于又重新学一门课。

我粗略统计了一下,从事教育工作以来,我教过二十二门课程,有合唱课、合唱训练学、乐队训练学、对位法、和声风格学、配器分析、曲式学、各时代的和声发展史等。我在教这些课的同时,是边学边教的。

我觉得,人一生任何时候都是在学习,一定把人生最宝贵的阶段用到学习上。学习过程很要紧,尤其对学音乐的同学来说,音乐技艺是至关重要的。这辈子走进这个门,不管再苦再累,你都要有这样的精神。

怎么学音乐?从你接触音乐第一天开始,你要先感受音乐。第二步,要弄懂这部作品讲了什么,用了什么技法,它要表达的是什么。你在理解的基础上,再去表现音乐。另外,学习首先要有目的性,弄清楚这门课的核心东西是什么。其次是你要去寻找正确的方法,其实方法不一定是老师给你的,而是你自己要去琢磨。最后是用你所理解的、所积累的感觉,赋予它灵魂般的声音。

我觉得在学习当中这点是非常重要的。因为音乐院校的课,不外乎三大类。第一类是技能性的,无论你是学琵琶的、学声乐的、学铜管的还是学钢琴的,在学一些技能性课程当中,你要有工匠精神地去加倍练习。第二类的课程属于基础性的,像和声课等共同课,是专业基础课,你必须扎扎实实弄好。第三类的课是修养性的。因为我们是艺术家,你怎样将心灵表达出来,要研究那些优秀作品是怎么表述的,在此过程中你要吸收很多东西。在学课程当中,你要处理好深度和广度的关系。深度是指你的专业。还有就是广度,你不能说学声乐的人,你只听声乐的音乐会,你不听民乐的音乐会等。

再就是学习方法,在每一门课当中,一定要找出它规律性的、逻辑性的东西。比如和声既复杂又简单,一定要把复杂问题简单化,而不要把简单问题复杂化。和声可总结为三种基本规律:一是稳定与不稳定的关系;二是协和与不协和的关系;三是功能和色彩的关系。但你不能被这种基本规律所束缚,在艺术方面,永远是基本规律和特殊规律交替。比如节拍交替,为什么会有节拍交替?它要突破节拍重音的惯性,否则都是平稳的,但突破惯性,它必须有节拍交替。要找它的本质,你就能够知道了。在音乐发展过程当中,永远是先遵循逻辑,再打破规律,特殊和规律永远在交替,永远在发展。

我觉得想说的很多,比如要提炼出整个学习的方法,要找到它的核心是什么。比如说指挥、演奏、演唱法都是共通的,要触类旁通。我们有的同事搞声乐的,他除了声乐作品音乐会,其他的都很少听。其实可以找共通的东西。你虽是男高音,但你看那小号发音,如果是legato,应该是怎么控制的?吸气状态和你歌唱是一样的。铜管是有硬起声、软起声两种的,一种是硬音质的,一种是软音质的。大号、长号、小号属于硬音质的,你给它发音,直接一点好;还有法国号,它像双簧管一样,必须有个准备,它发音迟缓一些。人也是一样的,你到不同音域,起声量这些地方都要提前。

人的声音是世界上最宝贵的乐器,小提琴坏了,可以修,可以再买一把,唯有孩子的声音,一不小心就可能毁他们一辈子,这是世界上最宝贵的乐器,买不来的。

谢谢大家!本来还想给大家讲一讲音乐的技艺问题,比如机械的技艺、理解的技艺、行腔情绪的技艺;还有思维,比如惯性思维、立体思维这些和音乐表演、音乐创作有关系的东西。因为时间实在不够,就到这了。说错的地方,大家尽管批评好了。