昆曲是最能表现中国传统美学抒情、写意、象征、诗化的一种艺术,能够把歌、舞、诗、戏糅合成那样精致优美的一种表演形式,在别的表演艺术里,我还没有看到过,包括西方的歌剧芭蕾,歌剧有歌无舞,芭蕾有舞无歌,终究有点缺憾。昆曲却能以最简单朴素的舞台,表现出最繁复的情感意象来。

二十世纪的中国人,心灵上总难免有一种文化的飘落感,因为我们的文化传统在这个世纪被连根拔起,伤得不轻。昆曲是中国现存最古老的一种戏剧艺术,曾经有过如此辉煌的历史,我们实在应该爱惜它,保护它,使它的艺术生命延续下去,为下个世纪中华文化全面复兴留一枚火种。

白先勇

原刊于1999年11月21日 《联合报·副刊》

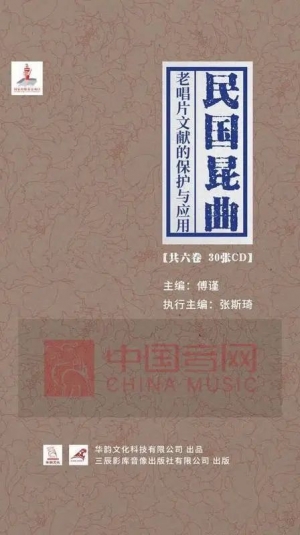

中国音网 新专辑上线

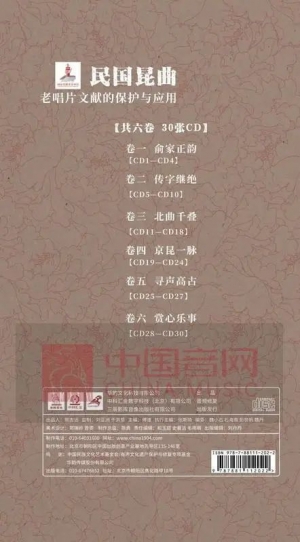

这一期,我们为大家推介一套最近上线中国音网,一套名为《民国昆曲老唱片文献的保护与应用》的戏曲专辑。这一套专辑以民国昆曲老唱片为主体,分为“俞家正韵”、“传字继绝”、“北曲千叠”、“京昆一脉”、“寻声高古”、及“赏心乐事”等六卷,共30张CD。每一卷除了民国昆曲唱片录音之外,还增加了同一艺术家在二十世纪50到60年代的一些重要唱片、静场、及实况录音等作为补充。

在2020年北京国际音乐产业高质量发展促进大会暨高峰论上,由中国音网主编魏小石博士主持的以“历史录音的修复与民族音乐传播”主题的平行论坛中,魏博士对这套出版物的执行主编青年学者张斯琦老师进行了采访,相关内容如下:

(提问者:魏小石 回答者:张斯琦)

提问:大家都知道你是专门做戏曲历史录音的解读工作,可以给大家介绍一下今年咱们的项目吗?

回答:中国音网今年有几个比较重要的出版物,其中有国家出版基金的项目《昆曲老唱片》,大家知道昆曲是中国传统戏剧里面非常重要的一个剧种,有百戏之母之称,在民国的时候留下了比较重要的一批唱片,但这些唱片以前也没有过特别完整的出版汇集,我们现在把这些唱片的录音采集、修复、专业化分类,最后整编在一起呈现给大家。

提问:作为一个传统戏曲老唱片的整编者,从你的角度来讲你认为在这个时代或未来一两年在音频修复或内容修复上最需要努力的方向是什么,可以提供一些你的见解吗?

回答:我们一直都在做老唱片的采购、修复、出版,那么京剧、昆曲、曲艺等这些老唱片的数量是有限的,我们初期的出版可能已经做的基本上比较完备了。可能后面更重要的是对这些内容的一些解读和整编,这是一个需要努力的方向,我们要把内容里面更深层次的东西发掘出来。

比方现在在做的《昆曲老唱片全集》我们把它分成六个部分,其中有俞家正韵、传字继绝、北曲千叠、京昆一脉等,从这些角度切入,可能会让大家对这些老唱片录音有个新的认识。像很有名的史学家们有一个共同的观点,就是能把普通的史料,普通的史材,做出别人想不到的东西,能得出别人看不到的结论,这个是很重要的一种能力,那我想我们在整理历史录音这方面也应该发掘这样一个能力。包括古籍善本老唱片项目申报了一个比较长的系列,叫“京朝风骨”,以剧名为单位,我们把同一出戏不同的艺术家留下的唱片整编到一起,这样做就能看出很多的流变和传承的痕迹,谁跟谁是一样的,谁跟谁是不一样的,哪里一样哪里不一样,这其实是很能说明问题的。我觉得我们以后要做这些深层次的发掘,获得更多信息及规律方面的东西,以上是唱片方面。除了唱片还有开盘带和张欣老师提到的钢丝录音,这其中还有很多我们没有见过的,没有面世的,需要我们进一步要发掘,进行版本的鉴定等工作,我想这是我们未来工作的一个重点方向。

刚才张欣老师提到的唱片“转速“问题,这是一个很有意思的话题,在整理京剧老唱片的时候经常会遇到这个问题,包括这次出版的昆曲老唱片也碰到了,因为以前的唱片在刻制过程中可能会有不同的工艺或程序,可能相同艺术家在不同唱片公司灌制出的唱片效果是不一样的,最典型的例子就是余叔岩的百代公司和高亭公司灌制的唱片对比,很多人不相信这是一个人同一年份灌的,很重要的一个问题就是转速,这点也是我们在未来的历史录音修复上应该关注的一个问题。

以下,为张斯琦老师为这套出版物撰写的序言:

《民国昆曲老唱片文献的保护与应用》

序言

昆曲,其声腔本源于南戏四大声腔中的昆山腔,明代中后叶,经魏良辅、梁伯龙等人的改造,逐渐成为流行全国的主流剧种。魏良辅,梁伯龙,一直被视为昆曲诞生与改革的代表人物,实则这一过程,还是经过了一个历史时期、一个艺术家群体的共同努力。在杂剧、南戏数百年至近千年的积淀之上,昆曲在戏剧文本、舞台表演、艺术理念、戏班建制等方面,取得了前所未有的高度成就,是中国戏剧真正成熟、并迈向艺术顶峰的标志。昆曲所秉承的写意戏剧观,是与文学、书法、绘画等中国古典艺术一脉相承的,并对后世的京剧产生了深层次的影响。

插图1 汤显祖名剧《牡丹亭·游园惊梦》

1937年程砚秋、俞振飞合摄

从明代中后期到清代中期,昆曲作为雅韵正声,始终是官方认可的国剧,宫廷王族、朝廷官员、富商巨贾,文人雅士,这些中国社会支柱性的各个主要阶层,都以欣赏昆曲为荣、为乐。囿于时代条件所限,明清时代的舞台表演,不可能有影音文献传世,目前所能见到的,最多的是剧作家所写作的昆曲文本;一些带有写实性的画作,描绘有当时昆曲演出的场景;还有一些文人的诗词、笔记,小说,记录下一些当时昆曲演出的盛况。通过这些文献,可以足以了解昆曲兴盛时代在整个社会的风靡与流行程度。

插图2 清末京剧名家陈德霖与王楞仙合演昆曲《琴挑》

清代中叶,随着板腔体为主的地方剧种渐成大势,乃有“花雅之争”的鼎峙局面出现,直至皮黄兴起,昆曲渐微。这一历史过程,虽可一语概括,但绝不是某年某日一蹴而成的,昆曲与西皮二黄、梆子、弋腔等地方性剧种,前后交错、互为消长,这种并存的状态延续了一个较长的历史时段,如清宫升平署文献的记录,在道光、咸丰年间,宫廷演剧还是以昆曲为主,此后才有昆乱并演的情况出现。也正是这种融合,才使得京剧从昆曲中继承了大量优长,最终成为国剧地位的继任者。

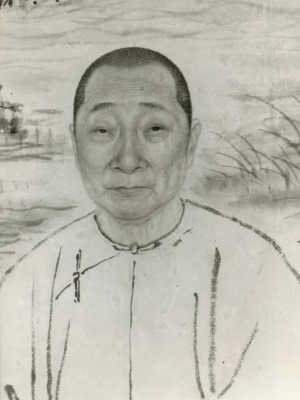

民国时期,昆曲虽在市场上无法与京剧相抗衡,其文化地位却变动不大,许多学者教授为保护昆曲遗存奔走呼吁,甚而有“宁捧昆,不捧坤”一类观点出现。京昆名票、清室贵胄“红豆馆主”溥侗还曾在清华大学开设昆曲课,很多师生从其学习昆曲;江南著名文士俞粟庐,独传叶堂唱法,被奉为“曲圣”,代表了昆曲演唱正格,对整个民国时代昆曲的保护与传承有极大影响,他的爱子俞振飞幼承庭训,后下海从艺,最终成为京昆兼祧的一代宗师。俞粟庐、俞振飞留下了比较完整的唱片录音,可以视作昆曲声腔中的法帖。

插图3 俞粟庐画像

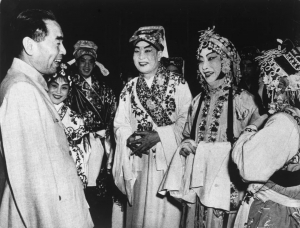

20世纪20年代,北方的京津地区有韩世昌、郝振基、侯玉山、陶显庭、侯永奎、白云生等人担任主演的北昆班社,很受市场欢迎,这些北昆名家各有唱片存世。南方的苏沪地区,则有穆藕初、贝晋眉、徐镜清等人主持开办的昆剧传习所,延请沈月泉、尤彩云、陆寿卿等南方“全福班”昆曲名师,培养了昆曲传字辈的演员。传字辈演员后来组建了仙霓社,成为市场的昆曲演出主体,为昆曲的救亡继存留下了十分重要的火种。20世纪50年代后,上海市戏曲学校的昆曲教学,传字辈都是教师主力。传字辈的演员中,像朱传茗、顾传玠、沈传芷、张传芳等人留下了唱片资料。1949年后,周传瑛、王传淞主演的《十五贯》家喻户晓,被赞为“一出戏救活了一个剧种”,是具有转折历史意义的标志性作品。

插图4 1957年 梅兰芳、白云生、韩世昌合演《游园惊梦》后,周恩来总理上台合影

昆曲自初始之时,便有戏工、清工之分,曲票、曲友对于昆曲的传承一直有相当大的作用,可以说完全不输于职业演员。像上文提到的红豆馆主溥侗,南方的项馨吾、袁安圃、甘贡三、徐炎之等人,均是很有影响的业余名家,有唱片存世,今天听来,他们的演唱具有很高的艺术水准,代表了昆曲演唱的规范传承。

京剧的产生与发展,汲取了昆曲的极多养分。在创始之初,三庆班主程长庚开办四箴堂科班,所有学生必须学习昆曲剧目打基础,特请南方昆曲名师朱洪福传授“身段论”给钱金福、陈德霖等人,这套功法后来成为京剧表演艺术的基础性原理。谭鑫培、杨小楼、余叔岩,梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云、于连泉、程继先等京剧大师,都有极深的昆曲修养,像谭鑫培、杨小楼、余叔岩演出的《铁冠图·别母乱箭》,杨小楼演出的《夜奔》《安天会》《麒麟阁》,梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云等人演出的《铁冠图·刺虎》《思凡》《闹学》《游园惊梦》《金雀记》等剧目,一直以来被奉为永恒的艺术经典,专业的昆曲演员也要向他们学习。这些京剧艺术大师留下的昆曲唱片资料,足以体现昆曲与京剧在艺术上的一脉相承。

插图5 梅兰芳、程砚秋、尚小云合摄昆曲《断桥》

基于上述民国昆曲传承发展的史实与特点,本专辑以民国昆曲老唱片录音为主体,分为“俞家正韵”“传字继绝”“北曲千叠”“京昆一脉”“寻声高古”“赏心乐事”六卷。力求全面体现昆曲艺术的继承与演变过程。昆曲素以法度严谨著称于世,每一工尺、每一动作都有准纲准谱,但这并不意味着艺术家没有自己的风格,也不是说艺术家一生的艺术表现是一成不变的。因而每卷除了民国昆曲唱片录音之外,还补充了一些同一艺术家在二十世纪五十年代到六十年代的重要唱片、静场、实况录音,作为对比、补充与勘校。其中如周传瑛、王传淞,虽在民国未曾灌制唱片,然《十五贯》一剧意义重大,故此录音收入“传字继绝”一卷之中,侯玉山、欧阳予倩等人亦循此例。早期昆曲唱片时间断代,参考朱复、柴俊为、张洪涛等学者的研究成果,谨致谢忱。

插图6 俞振飞、言慧珠合演《墙头马上》

2001年5月18日,昆曲入选联合国教科文组织第一批“人类口头和非物质文化遗产代表作”。近二十年来,昆曲似有复兴之势,越来越多的年轻观众开始走进剧场欣赏昆曲,进而学习昆曲。昆曲观众的热情与数量,一时有凌越京剧之势。昆曲剧目的改编与创作,迎来了一个新的高潮。这部专辑名为“民国昆曲老唱片文献的保护与应用”,顾名思义,保护与整理只是第一步,希望这些百年来的昆曲有声文献,能帮助从业者与爱好者,了解这门艺术的历史与特质,为今后的艺术创作提供素材与灵感,创作出更多“接上古人”的优秀舞台作品,这才是真正的“应用”。

曲目欣赏

01 《刺虎》

演唱:梅兰芳。这是梅兰芳先生1930年在胜利唱片公司灌制的昆曲唱片《刺虎》。《刺虎》讲的是明末时期的一个故事。这出戏后来变成了梅兰芳的一个代表作,体现了京剧和昆曲的一脉相承。

02 《牡丹亭 · 游园》

演唱:韩世昌,伴奏:白云生。《牡丹亭》又称《还魂记》,为明代汤显祖创作的传奇,描述了男女之间生者可以死,死可以生的坚贞之情。其中的《游园》段落为描写杜丽娘游园时触景伤情的自怜与落寞,以及力图冲破封建枷锁,追求自由爱情的心情。韩世昌饰演的杜丽娘,其做工细腻,将少女怀春的心理演绎得雅而不俗、清新隽永。

03 《甘露寺》

演唱:马连良。《甘露寺》是京剧《龙凤呈祥》中的一折,剧情取自《三国演义》。赤壁一战后,东吴之主孙权欲刘备归还荆州,以联姻为由,邀刘备前往,再借机以其为人质,以讨荆州。过程中孙权母亲吴国太在甘露寺设宴相亲,孙权等人在旁作梗,而东吴老臣乔玄则于一旁赞扬刘备,以促孙刘合盟。其中马连良为乔玄设计加工的唱段“劝千岁杀字休出口”脍炙人口,影响深远。恰如其分地展现出一名朝廷重臣的高瞻远瞩的非凡气度。

本文作者:张斯琦、中国音网编辑部

图片及音乐资源来自:中国音网

“百年留声-万世传音” 是「中国音网—中华民族音乐数字图书馆」一项长期以传承民族音乐文化为使命的文化传播项目。从田野到庙堂,从境内到海外,我们不断发掘整理民族音乐瑰宝,致力于将中华优秀传统文化向全球推广和传播。