一场唐代的宫宴应该是什么样子的?

吃吃喝喝有多香当然不用说,但唐代最区别于其他朝代的一点,大概是它的乐舞。

因为多民族融合的缘故,唐代的乐舞种类特别多,在宴会上能表演的项目也就特别多。

陕历博曾经出土过一组说唱陶俑,分工有模有样的,一个人说唱,五个人伴奏,有人吹笙,有人吹笛,有人击鼓,有人吹籥(yuè,一种像笛子的单管乐器),还有一个弹奏琵琶。

▲ 唐代 说唱陶俑

单这么一个演奏,就集齐了吹、弹、击的演奏方式,这架势完全称得上“中国的交响乐”。

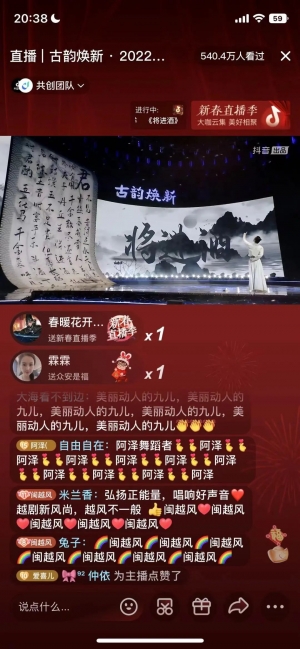

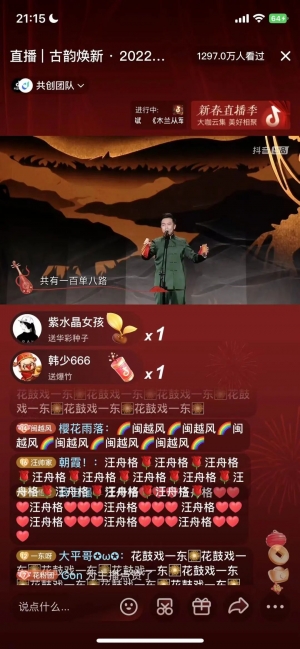

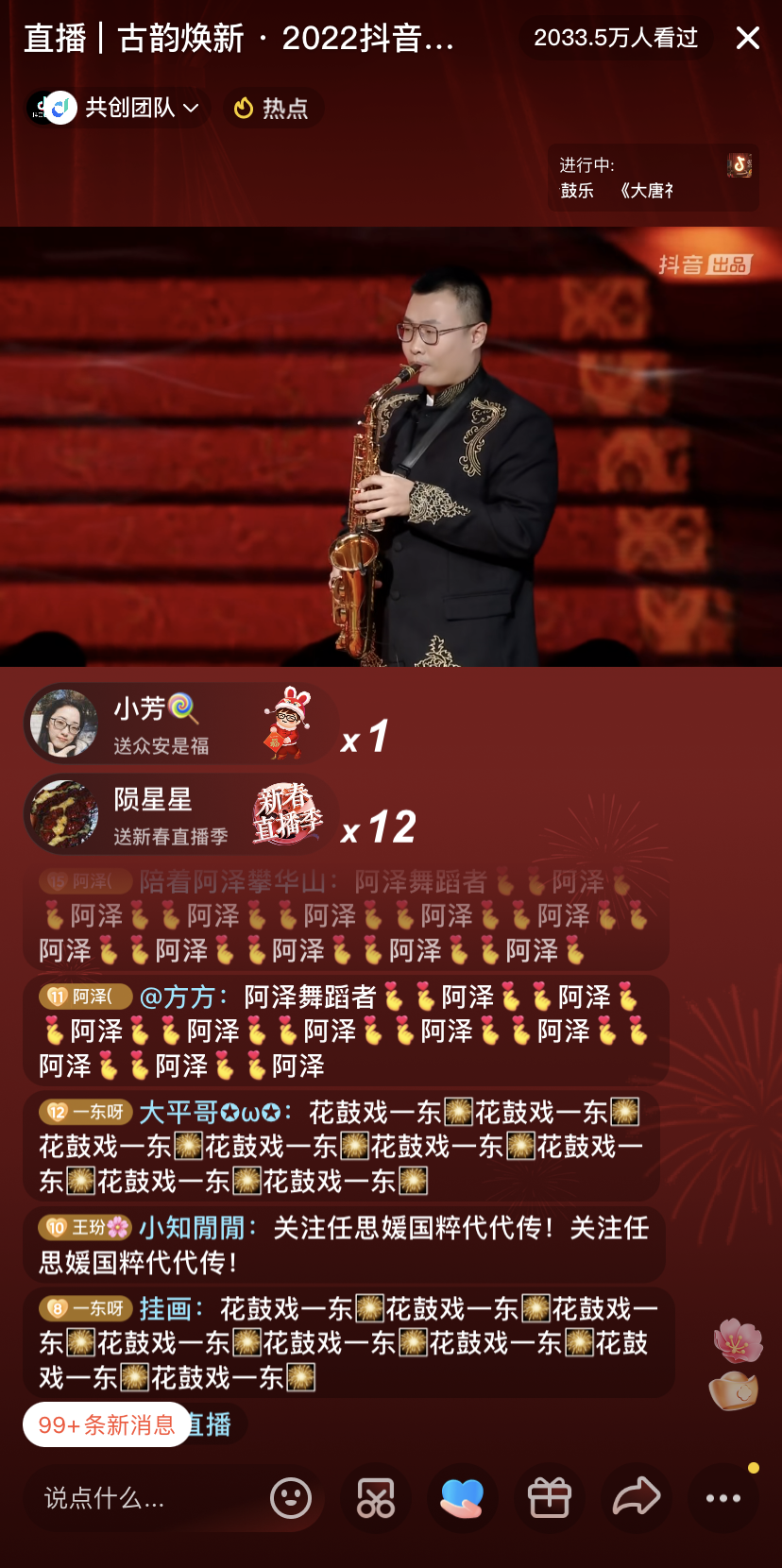

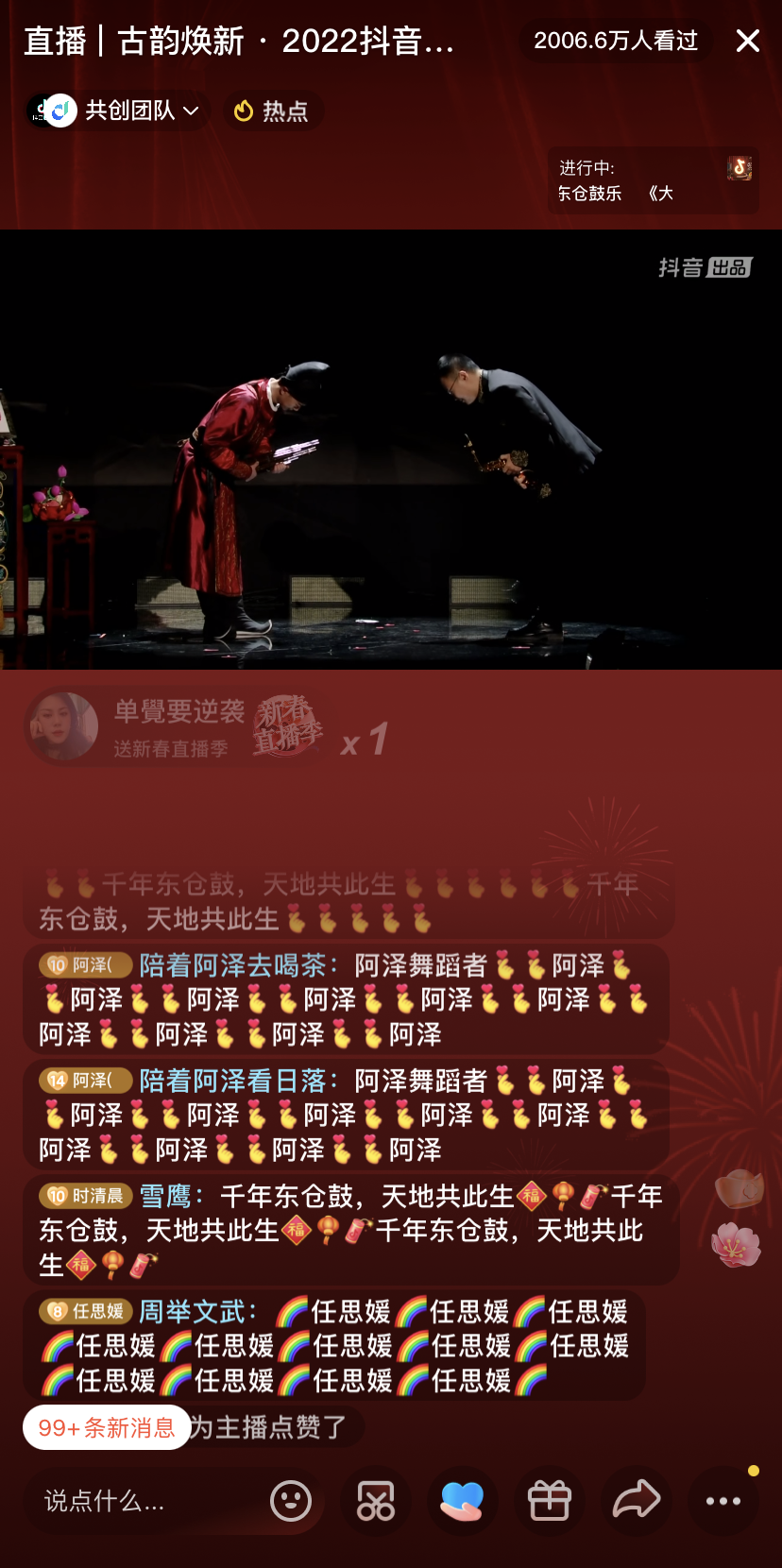

恰巧最近冲浪时看到抖音直播的这个“古韵焕新·华彩传承”晚会,@大唐芙蓉园东仓鼓乐和青年萨克斯演奏家梁潇逸,现场表演了个《大唐礼赞》。

好家伙,这节目里乐器也不比说唱俑的少啊,鼓就分坐鼓和立鼓,还有琵琶、古筝、笛子、笙和铜器,这些我们听过又不了解的乐器和谐地混编在一起,连观众都直呼“过了一把盛唐的瘾”。

也许有人会好奇,鼓乐是什么?

从名字来讲可以拆分成“鼓奏出的音乐”,但要细细追溯它的历史,那就得说到以前的燕乐(也叫宴乐、䜩乐)。

说是“乐”,其实表演起来就像个舞台剧,既有奏乐,又有舞蹈和歌唱。

周朝就有了燕乐,到唐朝,燕乐成为宫廷音乐里的C位,上到皇帝,下到文人,都爱好燕乐。

尤其是唐玄宗李隆基,可以说是燕乐的头号拥趸,他本身就是个音乐全才,能作词作曲,能编舞能指挥,还会各种乐器。

▲ 明代 佚名 《玄宗贵妃奏笛图(局部)》

六岁的时候,他就用一首高难度舞蹈《长命女》为武则天贺寿,长大以后更是乐感极好,在几百人的排练里,乐器一起响起,他都能分辨出哪种乐器的音有误,只要弹错一个音,他马上就能纠正。

唐代的乐舞在我们看来优雅浪漫、飘飘欲仙,很大程度上也是因为李隆基,他对燕乐的这种喜好,脱离了以往乐舞歌功颂德、功利性的束缚,让乐舞回归到艺术的本质,说白了就是“怎么美怎么来”。

所以才有了他的代表作《霓裳羽衣曲》(一个冷知识,这首曲子杨玉环册封贵妃时还给李隆基跳过)。

《霓裳羽衣曲》属于燕乐中的一个类别“大曲”,其实可以直接理解为“大型歌舞曲”。

整首曲分为三个阶段:散序、中序和破。

散序就像歌的前奏,没有词也没有舞,但有磬、箫、筝、笛轮流奏响,悠扬的乐音营造出一种朦胧的意境。

到了中序,身着霓裳的舞者缓缓走来,且歌且舞,如柳絮遇风,轻盈得仿佛踩在云上,歌声乐声的节奏也慢慢起势,开始变得急促,声调铿锵,急管繁弦,舞步越来越急促,直至跳珠撼玉,好似有珍珠在她们的脚步间跳动,她们离真正的仙境只差那一步——

一声长引,音乐戛然而止,全舞毕。

据后来看过《霓裳羽衣曲》的白居易说,他当时看完的反应就是三个字“惊呆了”。

不止是音乐美、舞姿美,而且在我还陶醉地遨游仙境时,一切突然结束,这样的设计,很难不让人觉得回味无穷啊。

也难怪无数诗人为这片霓裳赋诗,觉得《霓裳羽衣曲》集唐代歌舞之大成了。

▲ 五代十国 周文钜(传)《观舞仕女图(局部)》

可惜,后来的故事我们都听说过,“安史之乱”后,大唐盛世一去不复返,惊艳世人的《霓裳羽衣曲》就此沉寂,原曲一度失传,曲谱也散落各地,虽然中晚唐有再度活跃过,但那时的《霓裳羽衣曲》都经过改编,已经不是最初的样子了。

值得庆幸的是,《霓裳羽衣曲》所属的燕乐在“安史之乱”梨园子弟四散的情况下,从宫廷传到了民间。

民间的乐师们对燕乐加以改动调整,脱胎出了西安鼓乐。

据说在唐代的时候,只要有庙宇,就会有鼓乐演奏,大街小巷到处都是乐社。

即使是上世纪20-40年代,西安和周边地区的乐社也多达40余家。

到今天,西安鼓乐已经被列入世界级非物质文化遗产,成为内地迄今发现并保存最完整的大型民间器乐乐种之一,但却眼见着越来越衰落,现在在西安鼓乐界比较著名、影响广泛的乐社,只剩六大百年老社。

东仓鼓乐社就是其中之一,东仓在明清时期是官办的粮仓,那时的东仓鼓乐社是吃皇粮的,花团锦簇好不热闹,到民国后期,却后继无人,传承难续。

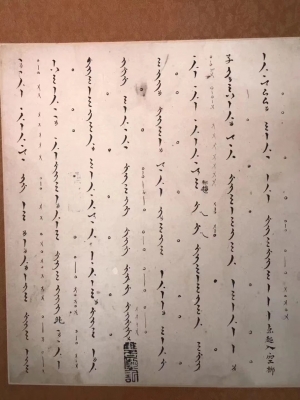

鼓乐这门技艺很有门槛,我们外行人看古谱,就像看天书,但对乐师们来说,识谱是最基础的一关,后面还要背谱,唱谱,这些都熟练了,才能上手打鼓。

打鼓又是另一件难事,老话说“年管月笛当日笙,学会打鼓得三冬”,意思是一年学管、一月学笛、一日学笙,而学打鼓怎么也得三年才有个样子。

别的乐器也许没那么简单,但学鼓是真的难,第四代传人赵庚辰从“开谱”到“韵曲”,一学就是十六年。

▲ 东仓鼓乐社珍藏的工尺谱

这就已经劝退了不少人,04、05年的时候只有18个学生坚持下来,成为了新一代演奏者,那时候收入也低,演奏者在演出间隙,还会去兼职,送外卖、代驾等等。

这个情况直到06年,他们入驻了大唐芙蓉园,有了稳定的演出环境后才有所缓解。

但很快,新的问题又接踵而来:传统坐乐演出最少需要90分钟,很难有人耐心看完;线下看演出的人也大幅减少……

怎么让观众有耐心看完一场演出?怎么让传统艺术重新成为流行?

“创新”成为东仓鼓乐社的首先需要解决的问题。

曲风能不能再多元一点?乐器除了已有的,还能再增加吗?线上同步演出行不行?

只要让更多人听到这千年的古音,怎么都是不亏的。

短视频时代的来临对东仓鼓乐社来说,是一块敲门砖,鼓师齐兴峰在2020年就给社里开了抖音账号,2022年他们又决定做抖音直播。

直播第一天,毕竟都没经验,大家手忙脚乱的,也不知道说啥,就顾着演奏,中途接了个电话回来,观众都跑光了。

乐社里的人聚在一起,复盘了一通。

得用观众耳熟能详的音乐吸引他们,像是《女儿情》,时间也得缩短点。

复盘效果立竿见影,直播第二天有了3800个观众,粉丝也在一个月内从4000蹭蹭涨到了28万,打赏收入超过4万,到今天更是有了73万的粉丝量。

齐兴峰用一个月的打赏收入换了更专业的灯光设备和镜头,社员们每个月都能多个两三千的收入,比起以前还需要业余时间去做兼职,现在他们更能把时间花在磨练技艺上。

打赏这件事,像是线上的一种“新型门票”,我尊重传统艺术,愿意购买它,那就完成了一场双向奔赴,观众欣慰于又发现了一个传统宝藏,而乐社更有底气,也更能将濒危艺术坚守下去。

东仓鼓乐社直播起来越来越熟练,有西安本地师范院校的大学生组团到线下参观;有演出机构向他们发来邀请;还有对传统音乐感兴趣的年轻人询问怎么加入他们。

起码有600万人通过直播,知道我们也有属于我们的“东方交响乐”,听到了大唐遗音。

其实前面提到的抖音直播“古韵焕新·华彩传承”晚会上,《大唐礼赞》这个节目一出来,我还是能看到东仓鼓乐社还在向前迈步。

节目一开始,鼓师坐在黑暗中敲下第一个鼓点,琵琶、笛子等乐器慢慢加入进来,层层叠叠,婉转悠扬。

这时候你会看到身着古装的乐师与西装革履的萨克斯演奏者相对一鞠躬,在一个小高潮,萨克斯的乐声突然加入进来,中西方的乐器融合在一起,鼓乐喧天。

舞台效果也炫目起来,飘扬的旌幡,古代壁画一样的色调,加上南京剪纸、秦淮灯彩、南京泥人、仿古木雕、结绳技艺等非遗作品出现在舞台背景上,古香古色,齐聚一堂。

两方一起演奏至终点,在一阵急促的鼓点之后,和《霓裳羽衣曲》一样,一声长引,全曲毕。

看完这场中西方音乐混搭的碰撞,我突然理解了为什么古代说燕乐是“太平之乐”,也瞬间有了“如听仙乐耳暂明”的感觉,盛唐景象在舞台上铺陈开,余音绕梁。

整场晚会上不仅有鼓乐表演,还覆盖了各个种类的音乐,我听到李白“癫狂”地舞起《将进酒》,听到3分钟唱尽上古神兽陆吾神,听到失传已久的箜篌演奏出“昆山玉碎凤凰叫”,也听到粤剧和说唱的跨界融合……

乐器是每位演奏者的另一张嘴,舞台又像个震耳欲聋的扩音器。

这不是抖音第一次做关于非遗民乐的活动了,之前的“华彩传承计划”,抖音直播鼓励戏曲曲艺、民歌、民族乐器、中国舞的人才在直播间“斗乐斗舞”,为这场华彩传承晚会做了铺垫。

更早之前,抖音发起“DOU有国乐”计划,给民乐演奏者和传承人带来第二个舞台,有专业的中央民族乐团指导,有抖音直播平台的流量扶持,到22年6月,覆盖的民族器乐种类就有87种,累计看直播的人次更是有61亿。

如果没看到抖音的数据,我还真不知道二胡和唢呐算是两个隐藏网红,不鸣则已一鸣惊人。

在晚会上公布的最新数据同样令人振奋,传统文化类的演出开播场次同比增长了205%,主播总数同比增长157%,打赏收入就更绝了,同比增长了375%。

有了新舞台和新收入,非遗民乐也正在乘着风飞得更高,终于不再像东仓鼓乐社副社长赵筱民说的那样,“鼓乐的传承始终是减法,一代更比一代少了。”

▼

我曾经读过一句诗:“今日岐王宾客尽,江南谁识李龟年。”

李龟年是唐玄宗时期的著名乐师,奏乐技艺高超,备受玄宗喜爱,和王维、杜甫都是好朋友。

“安史之乱”后唐朝由盛转衰,李龟年也流落江南,被人遗忘。

但后来,我又看到了另一句诗,出自杜甫的《江南逢李龟年》:“正是江南好风景,落花时节又逢君。”

我突然觉得,暂时遗忘也没什么关系,只要人还在、技艺还在,就能遇到那个落花时节,对的时间。

就像传统艺术,总还会在直播间里,焕发新的生机。