“道为器之本,器为道之末”

岳峰教授学术讲座在南师大成功举办

2023年4月3日下午,柳絮风轻,梨花雨细,南京师范大学音乐学院岳峰教授携其师生团队20年间田野采风的典型案例来到南师大随园陈洪音乐厅,为师生们呈现第二期“陈洪讲坛”学术专题:“道为器之本,器为道之末”——一位百岁乐人的国乐复兴之道。

讲座开始之前,岳峰教授与学院赵宴会院长及几位到场老师畅谈交流,表达了对“陈洪讲坛”首期讲座的称赞和对未来讲座系列的期望。赵院长向大家介绍,岳峰教授为学院在人才培养方面较早提出“三台理念”的发起人之一。所谓“三台”,即对师范大学音乐人才培养要树立起“能上讲台、能登舞台、能伏案台”的目标,形成一批一专多能的复合型新生力量,在教学、表演、科研领域各有作为。

岳峰教授(左)和赵宴会院长

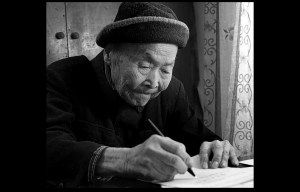

百岁乐人张子锐(1918——2018)

但是,岳峰教授在先后六次、跨越20年与张先生的接触和对其文献的探究中,发现张先生改革研制中国乐器的目的,其根本在于实现中国古代“6—6”律吕乐理在当下的复活,“乐器不仅仅是工具,而是文化”;乐器的背后,是一个国家的乐理思维,比如钢琴“7—5”排列(一组音七个白健和五个黑键)就是西方乐理很好的体现;“道为器之本 器为道之末”“一个国家如果没有自己的乐理,是永远站不起来的”至于作曲和演奏,那是艺术。“文化是根基,艺术是花朵”。

岳峰教授第四次探访张子锐先生(2006年)

张子锐(湖北荆门人)这位年少时受楚地乡邻吹鼓班和汉剧团的熏染,31岁考入南京国立音乐院(今中央音乐学院)学西方理论作曲专业(该专业首届学生,同学吴祖强、赵宋光等),毕业后分配到中央人民广播电台民族乐团从事作曲配器和乐器改革的新中国音乐骄子,为了实现中国古代乐理在中国乐器上的当代存活,依然选择到苏州民族乐器厂工作,从此开始了他改进中国乐器和探究中国乐理的不归路。

张子锐研制的中音抱笙

他的乐改实践依据,均来自中国古籍文献《吕氏春秋·古乐》《周礼·大司乐》等古代哲学思维和六律六吕的音律概念。他认为,五千年前黄帝时期把十二律分成“六雄六雌”,三千年前《周礼》继承雄雌原理分为“六阳六阴”“六律六吕”黄钟、大吕、太簇、夹钟等十二个律。单数的六音为律,双数的六音为吕。这种律吕音位排列,用于现在的钢琴音阶上,从任何律起转调,都只有阳→阴两种音阶进行形式。这是先秦时期最为简明完备的基本乐理,是中国人独有的音乐智慧“中国音乐的智慧都在古书里”。

中国古代乐理“六律六吕”在钢琴上的键盘排列

在历经多年的钻研和实践后,张子锐先生得出:“乐律、乐理、乐器、乐谱,是一国音乐的四根擎天大柱,能支起一个国家音乐文化体系的宏伟大厦……中国乐理,需要从乐器实践中产生;没有乐器实践,乐理终属纸上谈兵……失掉了古代传统基本乐理,就等于失掉了中国音乐文化的灵魂。”依张老先生所见,中国乐理乃是中国音乐立于世界音乐之林的真正“芯片”。“中华文化传统的实质是“天行健,君子以自强不息” “苟日新,日日新,又日新”(《礼记·大学》)“否则,模仿者最终必然会被模仿的对象所取代”。

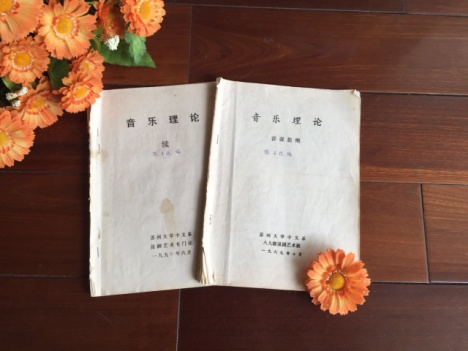

张子锐编写的《中国乐理》教材

(内有他创制的中国“六线谱”)

2017年5月,由岳峰教授、沈正国先生和张礼东厂长发起,在苏州民族乐器一厂举办了‘’乐改先驱张子锐先生百岁寿辰庆典与民族乐器改良贡献研讨会”(中国民族管弦乐学会乐器改革制作专业委员会、江苏省音乐家协会主办)与会的全国各地民乐界专家和教授见证了这位国乐功臣的不凡业绩。

讲座的最后,岳峰教授谈到在习近平主席提出 “文化自信”的民族复兴大背景之下,如何看待当今专业音乐教育的乐律、乐理、乐器和乐谱?百年来中国音乐教育中传统音乐的缺失怎样从教育上收回等一系列话题,以及师范院校如何在国民音乐教育中传承民族音乐文化等等,引起了到场学生的深深思考,他们认为这次讲座不仅大大开阔了学术视野,对音乐前辈充满了敬意,也进一步明确了自己学习和研究的人生坐标。