文 : 华音网/倪 茜

图片视频来源于网络,侵删

丝竹清音篇

一曲丝竹心已醉,梦听余音夜不寐。内中奥妙谁得知,仙乐霓裳人间回。

非江南山水不能产生江南丝竹,非江南丝竹不能描画江南山水。说起江南音乐,大部分人心中都会浮现“江南丝竹”作为其重要代表之一。

江南丝竹是流行于江苏南部、浙江西部及上海地区丝竹音乐的统称,因乐队主要使用二胡、扬琴、琵琶、三弦、秦琴、笛、箫等丝竹类乐器而得名。[2]在众多江南丝竹乐曲中,以《中花六板》《三六》《慢三六》《慢六板》《行街》《云庆》《四合如意》《欢乐歌》这八大曲最为代表性。

江南丝竹以典雅、柔美、清丽、细腻的风格特点闻名于世,上世纪50年代丝竹名家金祖礼先生就以“小、轻、细、雅”四字决总结了江南丝竹的音乐风格:

小:乐队形式小型精干。演员少至二三人,多则七八人至十几人,编制小巧灵活;

轻:轻松、惬意、愉快……聆听江南丝竹宛若来到江南,情趣盎然;

细:江南丝竹的乐队采用音量适中、音色圆润的乐器,织体写法上以支声复调为主,这两者结合,奏出的乐音便是细腻精致,富有巧思;

雅:江南丝竹的慢板旋律华丽细腻,委婉动听,快板旋律清亮质朴,活泼有力。曲调优美秀雅、柔和清澈。

1988年,陆春龄、周皓、周惠、马圣龙先生出国让丝竹音乐奏响海外,弘扬中华民族文化,受到了热烈的欢迎

图片来源/东方卫视纪录片

中国非物质文化遗产——江南丝竹

“看来无谱却有谱,说是无谱却有谱,各人心中各有谱,各人各有一条路。”

江南丝竹曲调优美淳朴,清新悦耳,轻快明朗,绮丽优雅,其技法丰富多彩,变化层出不穷,讲究“你繁我简,你高我低,加花变奏,嵌挡让路,即兴发挥”。[2]江南丝竹特有的即兴演奏手法,让演奏家们可以不依据曲谱或未经排练,临时发挥的音乐表演就能体现出各种乐器的最佳性能。

江南丝竹作为江南水乡音乐文化的杰出代表,它包含着深刻的文化内涵,在民族音乐史、戏曲、民俗等方面都深具实践和理论研究价值。[2]

杭州,这座和丝竹乐音有着同样清秀典雅性格的江南人文之城,与江南丝竹当有着深厚的渊源……

千年宋韵篇

在中国古老的乐器分类法——八音分类法中,根据乐器的材质将不同的乐器分为:金、石、土、革、丝、木、匏、竹八大类,其中便可见“丝”“竹”二字。江南丝竹的主要演奏乐器:二胡、扬琴、琵琶、笛箫等乐器皆为丝类乐器或竹类乐器。

说到“丝竹”,就无法跳过一个对于中国丝竹音乐历史发展具有转折意义的时期——宋代。

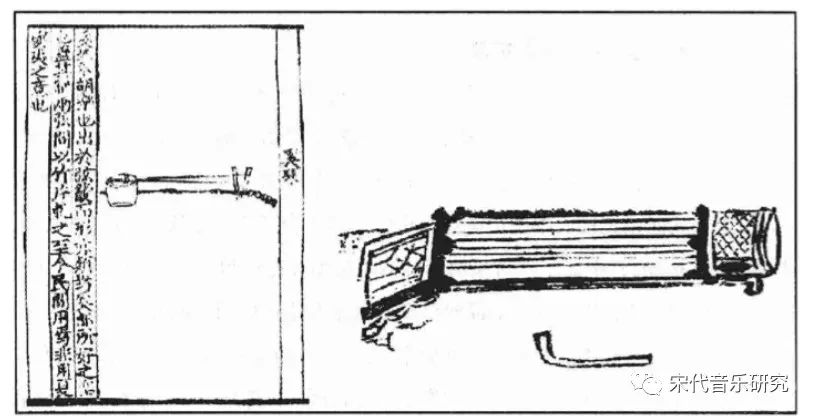

宋代以来,“奚琴”、“轧筝”、“三弦”等新兴“丝竹”乐器的兴起与出现,为丝竹乐队的乐器组合提供了更多可能。这类乐器不仅改变了宋之前丝竹乐演奏仅以“吹、弹”两类乐器为中心的编制传统,还在综合乐队的传统编制基础上,奠定了“吹、拉、弹、打”的四大类格局。这其中,“奚琴”、“轧筝”类擦奏乐器的兴起以及后来以“奚琴”为基础的众多“胡琴类乐器”的发展、流传与普及,对中国传统器乐发展产生了重要影响。[1]

陈旸《乐书》“奚琴”和“轧筝”图

图片来源:“宋代音乐研究”公众号

《宋元丝竹乐种类的嬗变》一文 作者:伍国栋

小型丝竹乐演奏类型在宋代也由于市民阶层的不断壮大有了迅速地发展,民间的丝竹乐社被普遍建立,为元明清时期的丝竹乐发展奠定了一定的社会基础。

到了清末民初——社会上已经形成了演奏丝竹乐的“文明雅集”,有“清客串”和“丝竹班”两种组织。“清客串”为市民自娱性组织,演奏地点多在茶馆、私人住宅等地,常奏八大名曲,擅用细腻的加花手法,风格淡雅秀丽。“丝竹班”为民间职业性音乐组织,在农村中以吹鼓手兼奏者居多风格粗犷朴实,气氛比铰热烈。[3]

早期的丝竹音乐并不作为独立乐种存在,而是与江南各种音乐形式相互交织渗透,并主要依附于各类民俗活动才得到广泛流传。20世纪初,随着城镇化的发展,城市间很多丝竹乐社纷纷建立,具有一定的学院派性质的研究者们通过对古曲的整理和加工,为丝竹乐曲与演奏注入新的活力。

20世纪20年代,著名丝竹家王巽之在杭州西湖孤山东的“凌社”创办了杭州早期的江南丝竹组织“杭州国乐社”,演奏传统乐曲,国乐社整理、改编的丝竹演奏曲目很快传到上海等地,在音乐界产生很大影响。之后,王巽之又与丝竹前辈程午嘉在上海创办“华光乐社”,开启了沪杭丝竹界彼此交流的良好局面,丝竹音乐由此得到进一步的发展。[2]20世纪50年代,这种专业丝竹乐演奏类型被命名为“江南丝竹”。

2008年6月7日,浙江省杭州市申报的江南丝竹经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

婉转清丽的江南丝竹在有着宋韵古城之称的杭州重焕生机。

新时代的“文化高峰”

江南丝竹作为中国优秀传统音乐文化,被录入国家级非物质文化遗产名录以来,受到了专业团体及院校的大力扶持,这极大推动了江南丝竹音乐的传承与发展。

但对于此类传统音乐文化的继承推广,不仅需要专业团体的学院性继承,社会面上也应该不断做出努力。如此,才能让传统音乐文化真正地从群众中来到群众中去,顺应时代,被大众所接受。

杭州作为浙江文化对外展示的窗口之一,有着千年宋韵文化的坚实基础,“江南丝竹”等传统音乐文化理应在这片沃土上迸发出新的活力与生机。政府则需要起到领头作用,大力推动以继承发扬传统文化为核心的各类活动的开展。这不仅有助于展示新时代之江青年对传统文化的丰富理解,也有助于杭州传统人文气息的汇聚沉淀。

近日,由杭州市音乐家协会主办的“聆听宋韵 喜迎亚运” ——杭州市优秀民乐作品展演活动正在如火如荼地开展中。该活动在杭州2022年第19届亚运会开会之际,旨在通过创作、改编一批雅俗共赏的民族器乐音乐作品,提升杭州各类艺术团体的民乐表演水平,展示杭州民乐经典,丰富群众文化生活,为宋韵文化增色、为亚运赛事喝彩。

千年之前的宋朝在中国历史上被称为是一座“文化高峰”[4],这座文化高峰孕育了不少如同“江南丝竹”这样的优秀传统音乐文化。它们从这座高峰中发源,流入华夏平原,滋养着两岸的人民百姓,从而使更多的优秀文化不断蓬勃发展。

千年之后的南宋古都——杭州,正处在追寻传统宋韵文化与构建现代亚运之城的交汇点,历史的推手犹如钱塘江的潮水,新时代的文化高峰将在这滚滚势能中巍峨屹立。

参考资料:

[1]伍国栋.江南丝竹:乐种文化与乐种形态的综合研究[M]北京.人民音乐出版社.2010.5.

[2]中国非物质文化遗产网 中国非物质文化遗产数字博物馆.国家级非物质文化遗产代表性项目名录.江南丝竹[DB/OL][引用日期2022-05-11]

[3]百度百科.江南丝竹[DB/OL][引用日期2022-05-11]

[4]沈松勤.“宋韵文化”的构成与核心[J].浙江社会科学,2023(01):125-129+160.

[5]东方卫视纪录片:中国非物质文化遗产——江南丝竹.