从八千年前的“远古之音”骨笛,到两千多年前的“黑科技”编钟,从登上太空演奏的传统乐器古筝,到大运会上“会唱歌的石头”磬,多个传统乐器相关话题冲上热搜,传统乐器缘何频频迎来高光时刻、引发国人强烈共鸣?

近日,由中央广播电视总台中国之声和中国艺术研究院音乐研究所联合推出的《乐动中国:中国传统乐器公开课》二十集融媒体直播节目正在持续播出,以时间为序细致梳理二十件中国传统乐器及乐种的历史发展与文化阐释。

这堂别开生面的传统乐器公开课将严肃的书本知识融汇进形式多样的融媒体直播中,以严谨的讲述吸引人,以专业的演奏打动人,以深厚的文化滋养人,同时也为以传统文化为主题的融媒体产品找到了一个新的突破点。

赓续文脉

挖掘中华文明的连续性与创新性

音乐只是切口,文化才是落点。习近平总书记在文化传承发展座谈会上指出,中华文明有突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性。《乐动中国》在策划时选取了中国传统器乐这一与广播媒介高度适配的文艺形式与文化载体,以乐动人,以文化人,让受众在陶冶情操的同时对于中华文化根脉有更深的体认。

文明不中断,

探寻中华文化连续性

节目一开始,主创团队便向用户抛出了一个疑问:中华音乐起源于何时?被誉为“中华第一笛”的贾湖骨笛很好地回答了这个问题。主创团队利用总台自主研发的三维菁彩声技术复现了8000多年前的笛声,用声音搭建起了一座受众与中华先民直接对话的桥梁。

中华文明是世界上唯一未曾中断过的文明。要想真正理解中国,就必须从中华文明源远流长、不曾间断的历史入手。来自八千年前的笛声,是对中华文明连续性的具象阐释,同时拥有更强的互联网传播力。

节目播出后在年轻受众群体中引起了巨大反响,这背后是他们对于中华文化的高度认同和强烈自觉。《乐动中国》就是要让受众从中华文明连续性的高度认识中国传统乐器与器乐,唤醒文化自觉和文化自信。

守正不守旧,

把握中华文化创新性

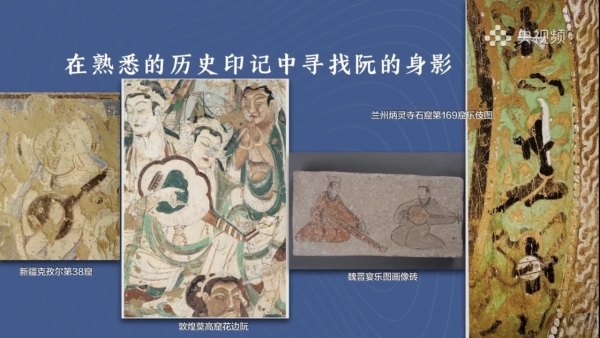

节目第九集介绍了中国传统弹拨乐器阮。阮在历史上两度失传,又两度重生,每一次重新出现都经过了改良和创新。它曾经有过汉琵琶、秦琵琶、直项琵琶等许多名字,也曾经在形态上退化为没有音孔的二弦乐器,但最终阮通过不断的创新演进成为了当代民乐的代表性乐器。正如节目所说,阮相比于西方吉他,更为厚重、坚韧,一如中国人的性格脾气。

《乐动中国》每一期节目都遵循了从传统寻根到当代创新的叙事逻辑,既探寻传统乐器的文化溯源,也展现它们的创新改造和当代意义。这与习近平总书记提出的“中华民族守正不守旧、尊古不复古”的精神是一种呼应,也体现了赓续历史文脉、谱写当代华章的创作导向。

多维聚合

打造广播可视化与多元分发矩阵

《乐动中国》具备鲜明的广播基因,但主创团队在媒体融合层面的探索拓宽了节目的传播广度与深度,其中打造广播可视化与多元分发矩阵是其最为有效的两个突破点。

做好广播,不唯广播

与传统的音频直播不同,《乐动中国》尤其重视可视化传播的作用。主创团队在常规的音频直播间旁启用了单独的视频直播间,两个直播间以视频对话连线的方式构建联系。

主讲嘉宾的授课与表演嘉宾的乐器演奏都会在视频直播间进行,而主讲嘉宾在完成讲课后,还会来到音频直播间与主持人进行面对面的交流。

《鼓》一讲中,视频演播室的演奏嘉宾与广播直播间的主讲嘉宾和主持人视频对话,讲解演示仿制陶寺鼓的音色

在视听融合的路径探索中,广播可视化是一条以音频为核心的融合路径。这种路径打破了传统广播节目仅依靠单一声音媒介进行传播的方式。《乐动中国》既将传统器乐与音频媒介的特质结合起来发挥了广播的优势,又强化了节目的视觉化呈现,进而实现了“随时随地,可听可看”,顺应了移动优先的媒体融合发展方向。

多元分发,差异传播

《乐动中国》在新媒体传播策略上的另一个着力点是打造多元分发矩阵,针对每个平台的不同特点设计不同的推送内容。

受众可以在央视频和云听客户端收看收听到每期节目的完整视频和音频,还可以在其他新媒体平台看到精心剪辑过的精简版内容、参与互动问答等。不同平台不同思路,差异化的分发策略充分考虑了不同平台受众的媒介使用习惯和平台调性。定制化的内容则让精品化的长节目也尽可能多的被受众接受。

返璞归真

实现静态知识的场景化与实践化

乐动中国在传播知识的形式上是一种返璞归真,回归了知识传播的严肃性。但这种严肃不是枯燥的讲课,而是将静态知识以场景化、实践化的形式进行传播。

讲台与舞台相结合的场景化传播

节目精心搭建了一个由讲台与舞台构成的知识传播场景,主持人在其中起着串联的作用。每一期节目都邀请专家学者先对乐器的历史传统和发声原理等知识进行讲解,随后请专业的艺术家用乐器进行演奏,最后是主持人、专家学者与用户之间的讨论与交流。

这样的设计使《乐动中国》在本质上不同于以娱乐性为主的综艺节目,而是让舞台服务于讲台,将知识传播放在了首位。受众跟随主持人一同沉浸式学习严肃的乐理与历史知识,并通过器乐的表演切身地领会中国传统器乐的深邃魅力。讲台与舞台相结合的场景化传播逻辑,使节目既具有传统音频节目的严肃性,又不失新媒体时代综艺栏目的趣味性,满足了用户对于求知与娱乐的双重需求。

知识与审美相结合的实践化传播

要让用户完成从知识到审美的跨越,就需要节目将严谨的学术讲述同各类具身化的实践相结合,具体表现在《乐动中国》中,便是理论讲述与现场演奏的结合,介绍乐器乐理与开展文化阐释的结合。

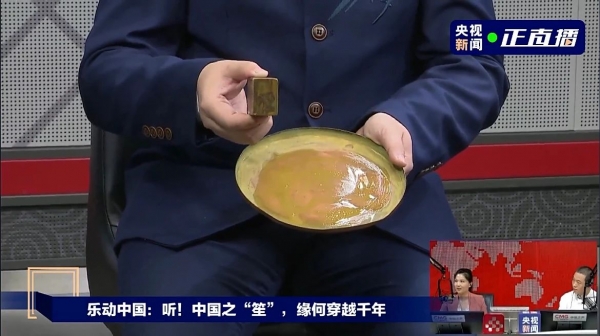

在第五集节目中,主讲嘉宾先介绍了埙的发展简史和发音原理,揭示了埙所蕴含的中国古典哲学,随后邀请演奏嘉宾表演了一曲埙独奏《楚歌》。在节目的最后,主持人与嘉宾还现场连线了一位致力于古埙传承的90后年轻人吴苏芯,通过他与传统乐器的不解之缘,折射出中国传统乐器传承发展的盎然生机。

从观之到爱之再到奏之,节目向受众提供了一条学习中华优秀传统文化的清晰路径。《乐动中国》搭设了一架从知识通往审美的桥梁,将严肃的静态知识以轻盈的方式转化为用户的实践体悟,使跨越千年的中国之声融入当代中国人的审美情趣与情感归属中。

(作者:曾祥敏,中国传媒大学电视学院教授;邹济予,中国传媒大学电视学院硕士研究生)

总监制 ▏杨 华 高 岩 窦小文

监 制 ▏徐朝清 郭 静

主 编 ▏徐 克 李 谦 张亚东

编 辑 ▏张思琪 殷 茵