编者按:

山西辽州,即今之左权。左权以开花调和小花戏在民间音乐领域知名,其独特的人文地理和来自各方的推动使其成为文化传承的重要领地。而左权县寒王乡刘家庄的笙管乐班,在不久前,还处于大众视野之外。令人惋惜的是,当我们走近去了解,它却已经走到了艰难存活的境地。

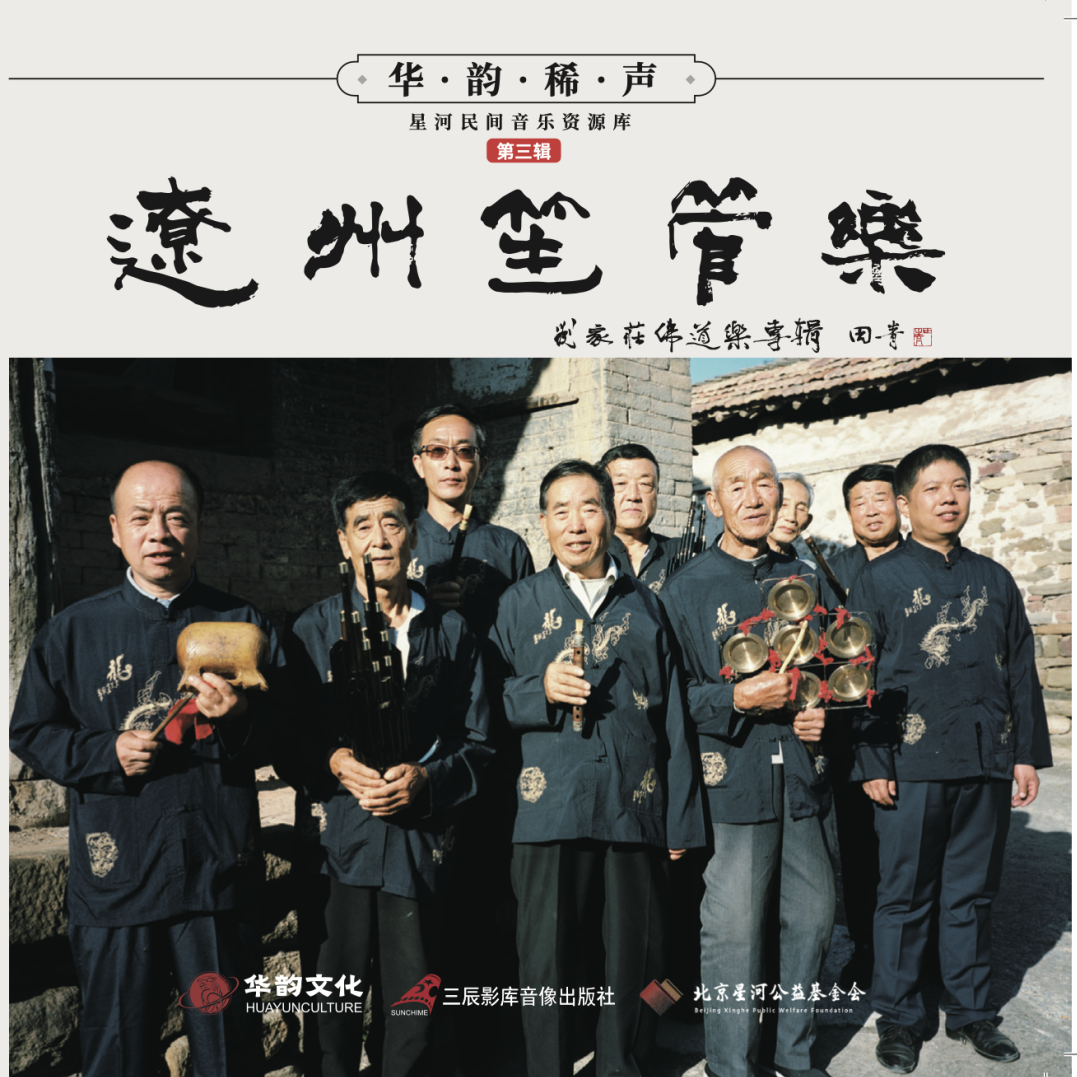

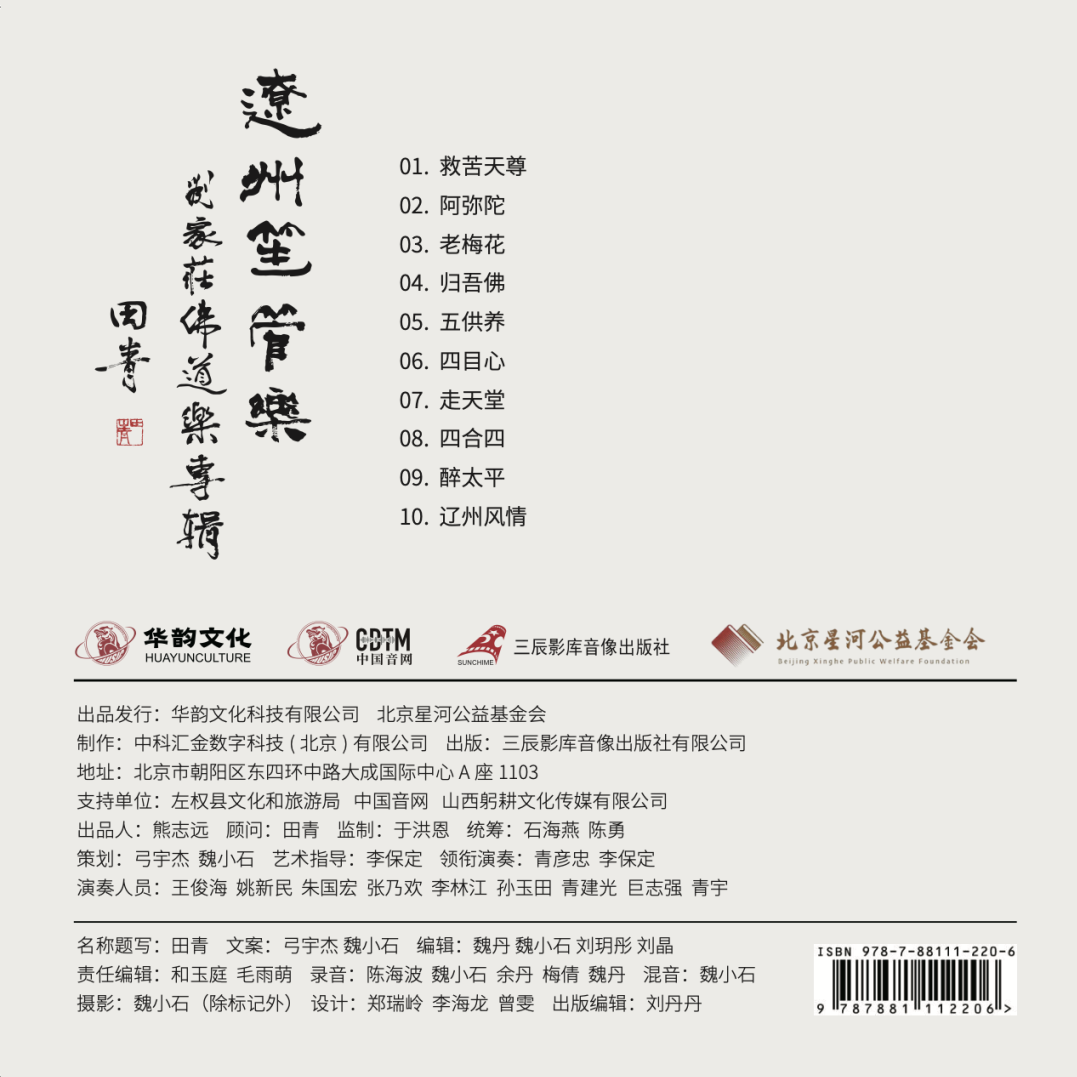

2020年,中国音网与北京星河公益基金会合作策划制作了CD专辑《辽州笙管乐:刘家庄佛道乐专辑》。这张专辑收录了刘家庄笙管乐班的十首现场表演曲目,包括《救苦天尊》《阿弥陀》《老梅花》《归吾佛》《五供养》《四目心》《走天堂》《四合四》《醉太平》和《辽州风情》。这些曲目中,除了《辽州风情》是近年由李保定老师编创的曲目外,其他均为刘家庄笙管乐班传统流传的曲目。在早年,艺人们主要在祭祀和丧葬仪式中表演,程式固定,边吹边唱。随着时间的流逝和历史的变迁,多数唱词已被遗忘,而曲调仍然保存至今。

在研读完这张《辽州笙管乐:刘家庄佛道乐专辑》之后,我联系了制作这张唱片最重要的相关人之一,左权民间文化工作者弓宇杰先生,以及由他介绍的专辑音乐指导李保定老师,他既是山西民间音乐的专家,也是左权刘家庄人。在与弓老师当面聊了一下午之后,我们建立了微信群,并且,邀请了刘家庄笙管乐班现在的主力青彦忠老师。他们也许是唯一能为我们解惑的见证人,关于刘家庄笙管乐的来历、与之相关的那些人,一些很少再被提起的场景,还有一些七零八落的旧事。

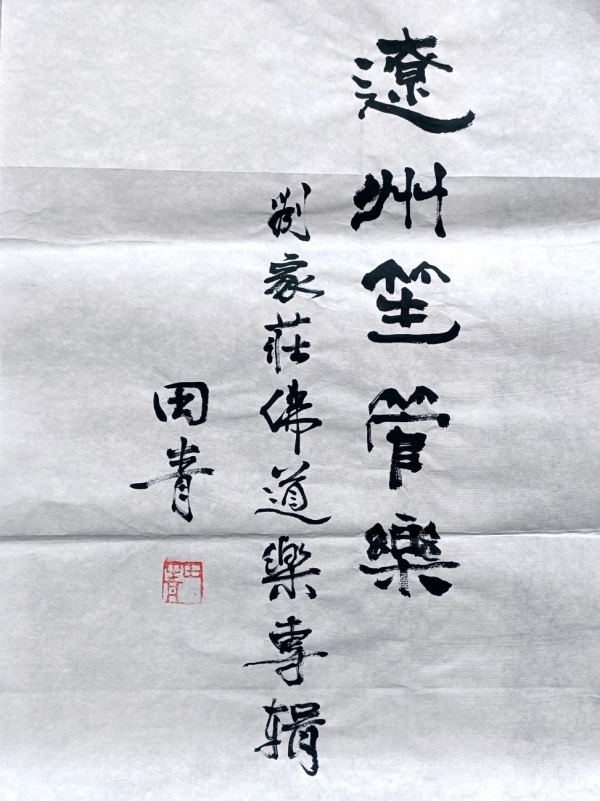

专辑封面

我们很幸运能够与这三位制作本张专辑的重要参与者进行访谈,分享专辑制作背后的故事。随着老青这一代艺人逐渐退出仪式和表演舞台,刘家庄笙管乐后继无人,文化土壤和生存动力也逐渐消逝,这张专辑记录下的可能就是刘家庄先生的绝唱。

学者乔建中老师在专辑介绍序言的结尾提出了一系列问题:“辽州笙管乐”的历史传脉如何?它与省外的“京津冀笙管乐”有无渊源关系?与省内“八大套”又存在何种联系?它们的周围还流传有同类的音乐吗?我也试图通过这些亲历者和内部人去了解更大的音乐体系的脉络,尽管收获甚微。然而,能够获取并补充一小段历史录音的时空信息,已足以支持我们继续工作下去。

编辑:刘晶

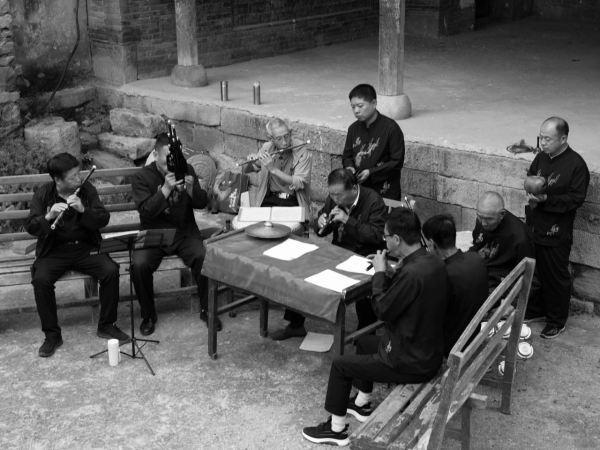

刘家庄笙管乐班排练 2020年

摄/魏小石

口述:

青彦忠(领衔演奏):78岁,山西左权刘家庄人,青家第五代,职业“刘家庄先生”。其祖父、父亲均为乐班成员,其子青建光也偶尔加入乐班

李保定(音乐指导):72岁,山西左权刘家庄人,初中毕业后考入晋剧团,退休后经常在县城和刘家庄之间活动,平时帮助民乐班、老年大学班排练节目,喜欢打麻将,担任本专辑音乐指导

弓宇杰(策划人):1987年生于山西吕梁文水,北京星河公益基金会副秘书长,非物质文化遗产推广者

采访:刘晶

时间:2024年3月8日下午/晚上

(注:当地人对“刘家庄笙管乐班”专门服务于白事的演奏艺人尊称为“刘家庄先生”)

|青彦忠

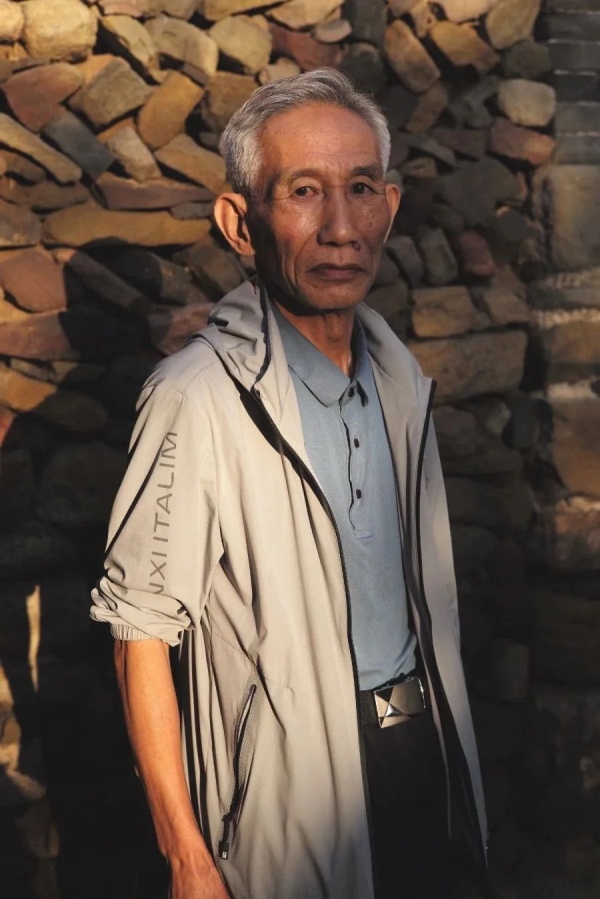

青彦忠( 1947- )

截取自纪录片《守望家园》(2019年)弓宇杰提供

我从小接触笙管乐,老一辈的乐手都去世了,后边做接续的这些人,跟随我的已经换了两辈人。我已经都 78 岁了。我二儿子就是最后一个(家族里会笙管乐的),他已经44 岁了。现在这一代班子里, 40多岁的有四五个,50到60岁这一段的有四个,70多岁的有三个。现在我还懂,已经远远赶不上当年了。但是我呢,要让这个往下传承。

原来我家用的笙管乐的乐器,包括五个。有一个不大的笙,现在我家还留着,已经二、三百年了。云锣有一个,已经是五、六百年了。从我记事开始,我家的人基本上都是搞这个的,我老公公(太爷爷),我公公(爷爷),我父亲,到我的下一辈,我儿子。我基本上是干了一辈子的笙管乐,从 7 岁开始就跟随班子,已经干到 78 岁了。刘家庄这个笙管乐班,它过去是干啥的呢?就是送去世的人,都是干这一种的。说老实话,过去还比较讲究,听老辈们说,让我们去的,都是比较尊敬的。

刘家庄笙管乐班录音前排练(2020)拍摄:魏小石

在文化革命稍微前一点,就把这个职业大部分取消了。对刘家庄的先生,老百姓讲是喜欢的,现在一般人也干不了,年轻人顾不上。我觉得这个事情不是个烂事情,是一个好事情。我很想传承这个事。

(弓宇杰:现在有人觉得你吹地不红火,所以大部分人都把这个事情中断了,他们不了解这个事情了,也就不用了,所以现在就是这样一种状态。)

老人们总说,这个刘家庄的先生不简单了,唱的有教育意义,能教化别人。我们唱的这些内容都是教化老百姓的,比如《孝子经》,这就是送出殡的时候,送亡人的时候给唱的,它是《二十四孝》里的故事。还有孟姜女哭长城,一些其他的历史故事。我给你唱一段《孝子经》啊。

现在我实在是不行了,老了。因为一出去需要两天,出殡的前一天就要去,晚上有时候到半夜十一、二点,第二天上午半天,中午出殡,一直得在那吹呢。绕灵、下葬什么的,在什么环节,什么场合,吹什么都是有讲究的。

比如有人来送别亡人,要把这些客人给吹上。那个孝子再把人家送出去,吹上他们的音乐,再把孝子迎接回来。出殡的时候点白色的灯,要把亡人的家里人给吹上,把亡人送走了换成红色的灯,这就是白事办完了办红事,是一套固定的流程。

虽然说出殡在民间是比较避讳的,这是一个丧事,但是人们也觉得是办了一件好事,送别亡人,这是一个积德行善的事。现在我活得十分幸福,也受人尊重,身体也好,现在我在老年食堂吃饭,伙食也好,我还管村里的卫生,打扫卫生。我现在第一职业是种地,第二职业是刘家班先生,第三职业是打扫卫生,当管理员,第四职业是在老年食堂记账。今年正月十五、十六还在街上闹社火。

孙玉田(与青彦忠同辈的刘家庄艺人,用镲/云锣等,2022年离世)他家是好几辈人都干这个的。他父亲吹的很好,那是吹管子的高手。现在的笙管乐是以吹为主,我用的管子比他用的大。其他村的几个乐手是临时叫来的,不是这个主要行列里头的。这些人平时一般都在家里,有白事的时候打电话通知,今年正月十一、十二还去演了一次。去年腊月也去了一次,八月二十四、二十五也去了(老青的老婆补充)。我带了10个人去,其中3个是刘家庄的。一个人300块钱两盒烟,反正出一场是 3000 块钱。

弓宇杰

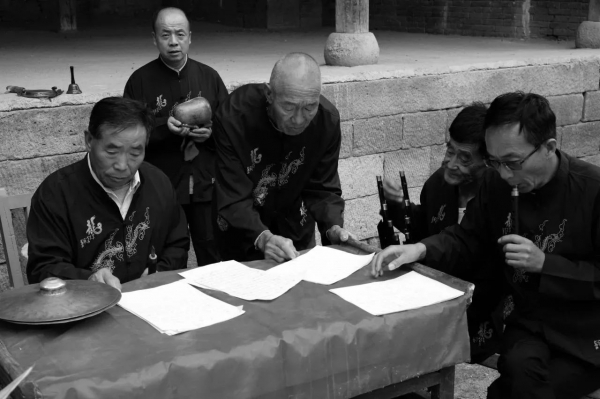

弓宇杰(右2)与刘家庄艺人作采访记录 (2020年)

摄/魏小石

“左权县寒王乡刘家庄笙管乐,起源于道教,与辽阳镇龙桥村荣华寺的佛教音乐融合,形成了今天的样态。所以,刘家庄笙管乐应该是宗教音乐向民间的延续,承载着老百姓对生命的追问。”

左权县所处的地理位置比较特殊,山西省东部,太行山西麓,往东是河北平原,往北是太行山,往南就到河南,西边就是我们山西大地。刘家庄是左权县城北寒王乡的一个小村庄,周边有娲皇宫、九江圣母宫和九莲圣母宫,当地老百姓称作姊妹庙。每年的农历四月十八、十九、二十人们会去这三个地方赶庙会,就是拜这姊妹三个神仙。所以,他们民间是这样一种信仰。

· 隋代开皇十六年(596年)置辽州(今左权县),民国时改为“辽县”。八路军副总参谋长左权将军于1942年5月25号在此牺牲,9月18号,改称左权县。

过去一些大户人家会请庙里的僧人去家里做法会,为了排场,也会再请一些民间艺人去演奏。据说刘家庄的笙管乐是从荣华古寺里传出来的。但是荣华古寺的音乐又是从什么地方来的?无法考证,只是艺人们这样流传,有的说是明末,有的说是清初,大概就是三、四百年左右的历史。虽说是寺庙音乐和民间音乐融合的产物,实际上更多保留了宗教元素,多数是佛教,少数是道教。

很多刘家庄人都会一些笙管乐器,民间的这些东西没有局限性,拿起来镲,就拍镲,拿起来云锣,就敲云锣,是不固定的。但是现在主要就是老青(青彦忠)会演奏。很多人都搬到县城去住了,有些乐器没有人演奏,他们就从别的村找人来充实乐班。他们平常可能在家种地,有办事的就叫他们去。

这次凡是能唱的、能吹的都让他们录了。可能还有一些曲目,他们只知道名字,但是不会吹了。我给你寄一本李保定老师的书,那里面可能记录了一些80年代老艺人会吹的曲目。目前青彦忠是掌握曲目最多的人,老青之后再没有人会这么多了,他儿子也会吹一些片段,但是没法撑场子。

左权民间他们把唢呐叫“王八”,说“请上一帮的吹王八的”,这总有一点贬义在里头,现在文明一点叫“吹唱团”。但是他们管刘家庄的这些人,叫刘家庄“先生”,讲究一点的人家请他们去,会说“请先生们来”。只是在办白事的时候用,结婚的时候几乎不用,闹社火的时候也不用他们。虽然社火他们可能参与一些,但是他们参与的身份是民间艺人,在这些场合上他们是不会吹上一个什么《普庵咒》《大悲咒》或者《四目心》这些的。所以他们的音乐非常独特,只在庙会和丧葬仪式中使用。

左权有民歌和小花戏的文化土壤,闹社火基本大同小异。每年过了正月,正月初三开始大家就组织起来。花戏呢,就是能吹拉弹唱的就吹拉弹唱,不能的那就跳,拿个扇子,反正跳个小花戏,跳的好与不好大家都不讲究,所以很多人都会参与。尤其现在生活条件都好了,结婚的,办丧的,也要请花戏团。但是他们演奏笙管乐(佛道乐)的,就一定是庙会和办丧事的时候才用,只有刘家庄和骆驼村比较那个(擅长)。县城还有一家姓梁的,也演奏民间社火的音乐,因为他们在县城里,家族人多,人人都会吹,所以他们家是吹的最好的。我们本来也想录骆驼村的,但是状况比刘家庄更差,村民们都出去打工了,回不来,在家的都不行,就录不了了,也是属于失传了。骆驼村的音乐和河北那一带笙管乐的感觉可能更相似一些。这一带很多人是民国之前从河北、河南逃荒上来的人,所以他们的文化和音乐可能也会影响到本土的。

刚才说的王八团,能吹、拉、弹,能唱戏曲、民歌,又能演奏器乐曲。刘家庄里的那些人都是,办这些事的时候就是一个乐手,但不是职业的艺人。只有青彦忠算是职业的,他不参与民间的那些东西,只参与白事。目前应该只有他一家了,其实也就只有他一个人。

录刘家庄音乐最早的缘起是我们,和李(晋萍)老师、刘(红庆)老师所在的北京星河公益基金会,2019年做了一个片子叫《守望家园》,其中一个单元是「佛道乐」。这个片是我们自己拍摄的,我们觉得这个音乐的色彩和它的功用主要是服务于佛道场合。后来2021年魏老师他们去了左权以后,我跟魏老师说了这个,他说这个好,又录了一次。所以你看到两张合影,一次是我们去拍纪录片期间的,一次是后来魏老师他们专门去录音时候的,(乐班)人员就不一样了。

乡土文化纪录片《守望家园》由北京星河公益基金会出品,影片有六个单元,分别为《仨老村》《佛道乐》《麻叶饼》《炒头脑》《染彩吊》和《英烈碑》。每个单元关注面不同,共同的主题是:难忘的太行乡愁。

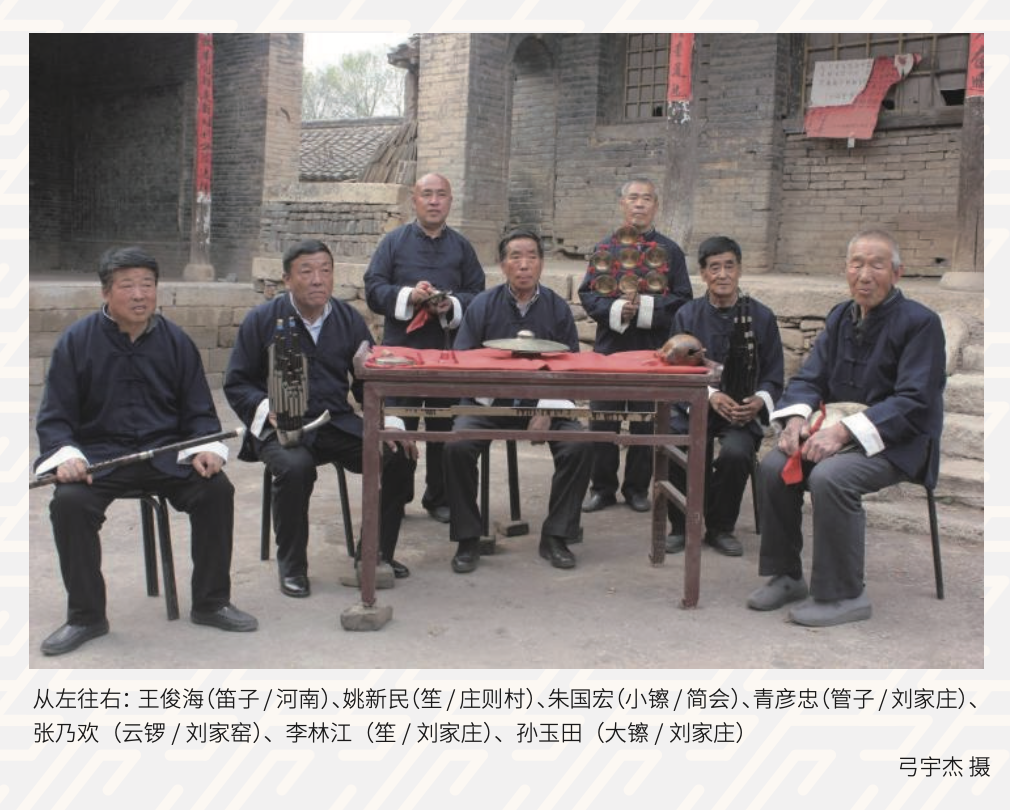

孙玉田老人后来去世了,敲云锣的是他儿子,他侄子也在,除了这四人是刘家庄的,其他人都不是。这一张(下图),他们穿的是盲宣队的衣服,是我给借的。魏老师去录的时候,他们是穿了有龙纹的演出服。这是因为后来演出了几次,他们问县里要钱了,县里就给他们一人做了一套衣服。去庙会时,他们是穿道袍的,但是办白事的时候,一般就穿自己的普通衣服。

参与部分曲目录制的乐手合影(2019年)

摘自专辑手册

参与部分曲目录制的乐手合影(2020年)

摘自专辑手册

刘家庄笙管乐班在庙会演奏

弓宇杰提供

(青彦忠唱的)这首《四目心》他自己也不知道唱的啥了,我找了他好几次后才听明白,是八仙的故事,我才整理出唱词。我们当时录制很简单,没有分声道,也没有给他戴麦,如果给他戴一个,可能声音要稍微好一点。当时就是这样混录的。他主要吹管,不以演唱为主,所以唱的水平一般。李(保定)老师不是民间艺人,他担任我们的音乐指导。录音的时候他也在,在旁边演奏(笛子/大鼓)。

过去他们一年可能出去办个三五十场丧事,因为刘家班不仅仅服务于左权北乡一带,还有周边的,比如和顺县。他们的这些曲调都是在固定的环节里头演唱,比如说《走天堂》是在起灵之后吹的,《阿弥陀》是在超度的时候吹的,它是一个套曲。

老青年龄大了,有时候他听不清,很多东西也不再唱了,就没人唱了。现在就不可能再录到这个了。我感觉他们2020年录的时候,和我们2019年录的已经很不一样了。我们当时用一下午,把十几首曲子很完整的一起拍下来。当时的那个音色,老青的体力状况,还有音乐的表达力,和后来的大不一样了。

这些曲目里,有的道教色彩比较浓,比如《走天堂》,有的是佛教题材,比如《阿弥陀》,所以这张专辑最早叫《刘家庄佛道乐》。后来我们在左权县里举办过专场音乐会,也在榆次的一个大学里搞了一场,因为涉及到意识形态的问题,就是佛道色彩偏浓,新闻媒体来了,不让说这个,我们就改成了“辽州笙管乐”,因为笙和管是主奏乐器。这是我和刘(红庆)老师一起商量改的。后来我们请田青老师题名,因为行政审批的时候不知道怎么弄,就把两种说法都题了,现在就是《辽州笙管乐——刘家庄佛道乐专辑》。

最后那首《辽州风情》实际上是左权民歌和左权小花戏的融合,是李(保定)老师改编的。因为佛道的音乐比较平缓,节奏比较慢,刘红庆老师提议,让李保定老师改编一个曲子,欢快一点,吹上一个民歌,就把左权民歌和左权小花戏的一些音乐连缀起来了。我们商量着起名叫《辽州风情》。李老师编创这首曲目很快,他对那些东西都烂熟于心了,我估计现场一说怎么弄,大家立马就排出来。那些旋律大家都熟悉,也不用写,就告诉他们先什么调,再什么调,再用什么,这三个,噢,行,大家就处理下来。以前那些流传的,都是口传心授的,可能老青学的时候,他学过工尺谱吧。

扫码试听:《辽州风情》

我老家是吕梁的,小时候爷爷奶奶去世了,出殡送葬的时候吹什么都是有讲究的。我记得有迎贡的,比如说人主(娘家人)来了你得给人家吹曲子,抬供品、花圈什么的进来了你也得给人家吹,得从大马路上给引到家里头。但是我们家那边的都是民间的各种曲牌,民间的俗曲,我以前没有听过刘家庄这种的。

刘家庄的演奏是佛道乐结合了民间音乐的一种“闹腾”的情绪在里头,包括演奏技巧上,有些人是吹社火的,指法上他们肯定受影响。这就是民间文化在流传过程中的变异了。本身这个音乐也是小众的,从政府角度来说也没法宣传他们,因为是宗教的,政府也没法作为一个主力文化去推动。但是做一个比较研究,会是很好的题目。寺庙里头需要平和的音乐,但民间是需要闹腾的,虽然它也是安魂的,气氛不一样。有的老人去世了,我们那叫喜丧,更需要闹腾,真的就是闹上天的感觉。

李保定

李保定( 1951- )

摄/魏小石 2020年

刘家庄的笙管乐跟左权的其他民间音乐,或者太行山一带的音乐是很不一样的,甚至没什么关系。五台山的佛乐跟左权的也完全不一样。1990年全国搞三集成(民间音乐、民间歌舞、民间器乐集成)的时候,我把刘家庄这个音乐的录音送到省里边去,专家都分析过,跟五台山的(寺庙)音乐风格完全是两回事。

我是1951年出生的,我听着这个音乐长大。跟我小的时候比,他们这个音乐基本没有变化。在乐器上,比如老青现在用的管子是木头的,过去是铜管子,手工做的,但不是他亲手做的,是民间的工匠打造的。过去的管子声音小,现在的木管音量大。过去的笙,像老青说的他家那个小笙,过去是木斗的,现在都是扩音的,声音大了。现在班子的人数比过去也多一点,过去最少是两个人,最多 8 个人,现在最少 8 个人,最多10来个人。过去是一个管子、一个笛子、两个笙、一个小镲,打鼓的还打云锣,吹管的也可以打云锣。另外,过去因为一般人家都比较穷苦,人多了用不起的,但是最少两个人过去,我听他们说,最多的是 8 个人。现在有时候增加笛子,有时候3、4个笙,有时候两个管子。乐班的这些人,一般就是(刘家庄)村子里的,老年人都是大队管了,70 岁就可以去老年食堂吃饭,自己不花钱。

过去我听老一辈人们说,最多的时候刘家庄的音乐一共 40 多首,后边慢慢地,因为过去是口传的嘛,就失散了好多。现在流传下来的是7、8首。这些都是师父口传教的。过去是工尺谱,但是这些农村的乐手光会演奏,不会写也不会认,师父就口传给他,师父说什么就记什么。所以没有谱子,都是口传。凡是讲经的,比如说《阿弥陀》,都是有唱词的,过去说经都是边吹边唱。像《老梅花》就是曲牌,没有唱词。但是《救苦天尊》《归吾佛》这些都有唱词。

扫码试听:《老梅花》

过去不是光办白事,在祭祀的时候,祭土的时候,去庙里拜神的时候,还有重大节日,他们都要参与的。这些唱词的话,它也不是传丢了。因为这个东西说起来话比较长,这是什么情况呢?是因为左权这个地方,八路军进驻以后,最早的时候来咱们太行山,来了以后就破除迷信。一开始他们念这个被说是迷信呢,搞迷信活动嘞,所以就不敢唱光敢吹。然后慢慢地就光会吹了,把这个讲丢了,不会唱词了。

(弓宇杰:这个曲调经常吹,唱词就不经常唱了,唱的少了,人们也就忘了。)

我还记得,老青他父亲在世的时候,有一天在村里边,诶,下雨了,我找见他,人家记得的经可多了,给我念了一段《金刚经》。听了我还心惊,还怕嘞。那个时候,经文咱们也听不懂,但是这个曲调呢,就很阴森,很阴森,所以就感觉有点怕。后边就没有人跟你说这个了,因为那时候破除迷信,所以不敢说了。

(弓宇杰:从1937年八路军进驻太行山以后,到这两个时期这些东西已经不让说了,他们这个也就断层了,只流传一些曲调了。)

上丰堠村观音阁 旁听的群众(2020年)

摄/魏小石

文化革命以前,就是解放了以后五几年,一讲这个就叫批判的,批判你,搞这个迷信活动的就不让搞了。

(弓宇杰:太行山是革命老区,这些东西他们是根深蒂固的,有这个革命的思想,所以就不让搞这些封建迷信。)

这个音乐光盘,我都发下去了,大家还是感到很欣慰的。多亏了弓老师,不然这个东西很可能就慢慢地失传了。

李保定老师在县城给老年大学民乐班排演(2024年3月8日)

李保定老师提供

本专辑制作组人员与刘家班笙管乐班(2020年)

前排左起:梅倩 魏丹 村民们观看录音排练中

中排左起:余丹 青建光 李林江 青彦忠 孙玉田 青宇

后排左起:弓宇杰 魏小石 巨志强 姚新民 李保定 王俊海