蒋风之(1908—1986)是中国20世纪民族音乐的奠基者、开拓者刘天华的学生。他的“蒋(风之)派”二胡艺术探索自然是继承刘天华的遗愿,同时传扬刘天华的遗风并开创二胡界的新风。

刘天华曾经对二胡形制、结构等进行了诸多“西学中用”的现代化改良,蒋风之则传承衣钵继续探索,开拓出二胡弯月式琴首和哑铃式共鸣体等“新路”,师徒二人以及同行者们为现代二胡形成主流形制奠定了坚实的基础。

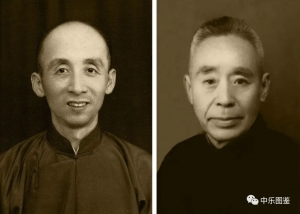

图片20世纪40年代的蒋风之先生留影。从图中二胡琴首的“大弯月”样式可管窥现代主流形制二胡的弯月琴首雏形。

至于对刘天华二胡艺术方面的传承和建树,由“蒋(风之)派”一称可见蒋风之的成就和声望:1954年冬,蒋风之参加文化部主办的巡回演奏活动。在上海演出后的座谈会上,艺术家和学者们谈到了二胡演奏的风格与流派问题。众说纷纭之后,陆修棠总结说:“要谈形成派,我们谁也谈不上,只有蒋先生能够称得上形成‘蒋(风之)派’二胡”。于是,“蒋(风之)派”二胡一说,从此不胫而走……(傅建生《“蒋(风之)派”二胡艺术特征研究》)。而从蒋风之培养了刘北茂、张韶、项祖英、周耀锟、王国潼等一众名家,以及蒋巽风等继承父业、享誉业内的多位蒋家子女,也足见宗承刘氏的“蒋(风之)派”艺术影响之广远及其意义之深远。

值得一提的是,学生当中1903年出生的刘北茂年长于蒋风之,他自幼得胞兄刘天华的指导习练二胡、琵琶等多种乐器。日后他以英语为专业,29岁已成为北大(北京大学)英语教授。1932年刘天华逝世后,大哥刘半农希望刘北茂继承二哥的事业,故又开辟了音乐之路,而刘天华的学生蒋风之则成为了刘北茂的二胡主教老师。

蒋风之与二胡学子在一起

和当年许多国乐人一样,蒋风之也是从“多学科”的平台起步,最终走上了致力于二胡艺术教育、发展之路。据《浅谈蒋风之及“蒋(风之)派”二胡艺术》(吴蕾)介绍:“1908年,蒋风之先生出生在江苏宜兴,1920年前后跟着家乡民间艺人王老四学习二胡和笛子,19岁考入上海国立专师,主修琵琶。……(1929年)考上北平大学艺术学院音乐系,师从刘天华先生,主修小提琴,兼修二胡、钢琴、琵琶,为以后的艺术生涯打下了坚实的基础。”自23岁由刘天华推荐代为在北平大学女子文理学院任教后,蒋风之开始了长达50多年的、历多所艺术院校的教育生涯,还担任过中国音乐学院副院长。

蒋风之演奏琵琶

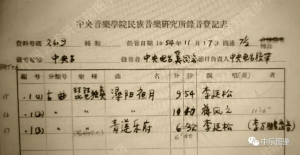

综合史料以及蒋风之儿子蒋静风的介绍:1927年蒋风之入读上海国立音乐专科学校时是第一届学员,主修钢琴和琵琶,副修二胡,二胡老师是刘天华的学生吴伯超。(另一说主修是琵琶,副科是钢琴,二胡课是旁听)。在一次音乐会上,学校安排蒋风之演奏二胡,他呈现了从刘天华学生储师竹那里“觅得”的刘氏作品《月夜》。当时国乐尚为人知的当属古琴、琵琶之类,二胡则“卑微”得多。当蒋风之奏完一曲《月夜》,着实感动了在场所有的中外观众。这一曲充分彰显了二胡的“中国韵味”,进而言之也为提升二胡地位、推进二胡发展作出了努力和贡献,而蒋风之也由此走上了二胡艺术的探索之路。

二胡艺术流派“蒋(风之)派”创立者蒋风之(1908—1986)

虽然蒋风之传承刘天华衣钵以二胡艺术为主,实则由上述简历可知,蒋风之对琵琶艺术的涉猎也属高起点。据史料介绍,1927年诞生的“国立音乐专科学校”(上海音乐学院前身),在初创时期是由“平湖派”琵琶大家朱英担任琵琶、笛子讲师,蒋风之1927年入校就投在朱英门下。之后的1929年他考到北京师从刘天华,亦兼修琵琶。而刘天华在二胡之外,对琵琶也同样倾心研究,从跟随“崇明派”琵琶大家沈肇州操习琵琶,到编写教材、创作《歌舞引》《改进操》《虚籁》等琵琶作品,为后世作出了意义深远的贡献。老师在琵琶方面的研究和传授,不仅成就了蒋风之的琵琶演奏,也对他融会贯通地解读国乐,乃至后来对二胡艺术探索,都大有裨益。此外,蒋风之还曾向“汪派”琵琶创立者汪昱庭学习琵琶,成为了“平湖派”和“汪派”两大琵琶流派的弟子。以此而言,作为一位二胡艺术流派的创立者,蒋风之的琵琶遗存,同样蕴含着弥足珍贵的历史价值和人文“包浆”,至于琵琶遗存本身,更是具有时代乐器文化的研究价值。

蒋风之的“平湖派”琵琶老师朱英(左)和“汪派”琵琶老师汪昱庭(右)

蒋风之的两件琵琶遗存。左为20世纪20年代左右出品的凤尾琴首琵琶,右为20世纪40年代左右出品的如意(纹)凤尾琴首琵琶(音位已按现代琵琶改制)。

2019年11月,上海“大龢堂”资深乐器人沈正国去北京出差,在《乐器》杂志资深编辑孟建军的陪同下来到和平里蒋静风先生家拜访。 蒋静风是蒋风之家里排行老六的四子,也是一位“子承父业”的二胡演奏家、作曲家。交谈中蒋静风向两位客人讲述了父亲的诸多往事及其与琵琶的渊源,沈正国则在镜头里品赏了蒋风之先生的两件琵琶遗存。

2019年11月上海资深乐器人沈正国(左)在北京拜访蒋风之四子蒋静风(右),了解蒋风之的琵琶“琴缘”。

在蒋静风家里,沈正国看到的两把蒋风之所用琵琶均为20世纪上半叶的遗存。以琴首造型而论,一把为凤尾式,一把为如意(纹)凤尾式。蒋静风在介绍时说起一段佳话:1933年夏天,近代中国二胡音乐的拓荒者周少梅(1885—1938)到北平看望他曾教授过的学生、江阴老乡刘天华。当他见到刘天华夫人时,才得知刘天华已于一年前病逝,深感悲痛。而刘夫人在得知周少梅生活拮据的状况后,写了张便条托人告之已在北平大学艺术学院音乐系毕业的蒋风之。当时年仅23岁的蒋风之二胡演奏已名声在外,他立即联络各界,于1933年8月25日举办了一场《周少梅蒋风之国乐演奏会》,以演出收入赞助48岁的周少梅安然返乡。

在这场音乐会上蒋风之演奏了《月夜》《光明行》等刘天华创作的多首二胡曲,而二胡前辈周少梅却演奏了《思春》《虞舜熏风操》等多首琵琶古曲,所用琵琶正是蒋风之两件琵琶遗存之一。两位二胡大家的“琵琶缘”(实则不止于琵琶),映射出20世纪上半叶“广奏国乐为娱”的文化生态。

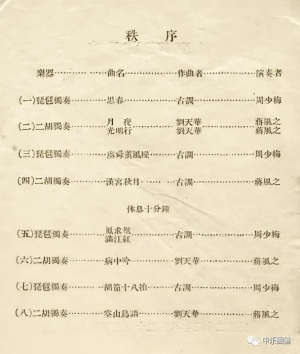

1933年8月25日为周少梅返程筹款的《周少梅蒋风之国乐演奏会》节目单。二胡前辈周少梅演奏琵琶,蒋风之演奏二胡。

蒋风之遗存之凤尾琴首琵琶

蒋风之琵琶遗存之一的凤尾琴首琵琶,从酸枝木背板的成色、与晚清的清宫琵琶几无二致的样式尺度,以及色泽已沉为褐色的六阴棱黄杨木弦轴等外观品相,可将其判为20世纪20年代左右出品的琵琶。

凤尾琴首的造型,线条和弧面非常柔美、流畅、精细。年代久远的黄杨弦轴六阴棱造型,或可视为现代琵琶六阴棱形制最早的、出于清代的“蓝本”。弦枕(山口)为百年前琵琶常见的枕弦区下沉而现两侧“护栏”的形制。琴颈细部最上面相位的宽度规格较小,符合清末民初琵琶的特征,这个规格在之后的琵琶形制不断扩大的发展过程中才逐步加宽。

20世纪中叶,随着品位(固定音位)弹拨乐器上十二平均律的广泛采用,为了补全半音,许多老琵琶的主人加入了“四相改六相”的队伍。从这把凤尾琴首琵琶的相位、品位遗痕,以及仅存的最上面的相位推断,其应该曾经是“四相改六相”队伍中的一员。

老酸枝木琴首斜侧面。可见优美的凤尾造型、老黄杨弦轴、“下沉式”弦枕和较窄的琴颈。

根据综合史料介绍,1929年蒋风之已经离开上海的国立音乐专科学校,考入了北平大学(20世纪二三十年代北京地区的大学联合体)艺术学院音乐系,师从刘天华。

在与北平大学的渊源之外,蒋风之还与清华大学有一段“琴缘”。在1937年至1942年期间蒋风之曾在燕京大学和清华大学开办了二胡讲习班,清华大学原校长蒋南翔、高能物理学家袁家骝都曾参与其中,随蒋风之习练二胡。有缘于此,2021年3月,蒋风之四子蒋静风向清华大学图书馆捐赠了父亲的部分乐器以及理论文章、出版物等,其中就包括这把20世纪20年代左右出品的凤尾琴首老红木琵琶。

2019年11月蒋静风持父亲蒋风之的凤尾琴首琵琶遗存留影。2021年3月此琴捐赠给了清华大学图书馆。

蒋风之遗存之如意(纹)凤尾琴首琵琶

蒋风之遗存中的另一把琵琶,为如意(纹)凤尾琴首形制。虽然稍晚于前述凤尾琴首琵琶,但其样式与国乐大家金祖礼一把原套的、出自苏州名铺“张凤兴”的20世纪上半叶的琵琶遗存如出一辙,同样是尽显那个时期琵琶制艺的风采。这种如意纹的凤尾造型琴首在20世纪上半叶的琵琶形制中并不鲜见。

这把老红木(老酸枝木)如意(纹)凤尾琴首琵琶,应该在20世纪五六十年代“琵琶改良”潮流中更换了面板,同时为满足现代琵琶演奏的需求,以十二平均律的六相二十五品排列音位。六个老红木相位顶面镶嵌了耐磨骨材,也是种“时髦”的做法。六阴棱老红木弦轴与琴首、背板材料相谐,从左下方调节琵琶二弦的弦轴成色看,似为后配。

如意(纹)凤尾式琵琶琴首正面

如意(纹)凤尾琴首琵琶的琴颈同样比较细巧,使老酸枝木琵琶琴体显得更加修长。琴颈背面上方已呈老黄色的凤凰台虽然简朴,却饱含历史沧桑。琴首造型背面与另一把凤尾琴首琵琶一样,也是留中线向周边扦雕弧形凹槽,并留边线轮廓。

如意(纹)凤尾式琵琶琴首背面

图鉴留白

二胡大家周少梅弹琵琶,蒋风之弹琵琶,并且弹到开音乐会的程度,而且还不止于弹琵琶……有多少周少梅、蒋风之们编织了20世纪上半叶多彩的国乐风景。虽然那时的圈中人还觉状况堪忧而为振兴国乐奔忙,虽然经济可以拮据到需要开音乐会攒路费,但这就是那时的一种“国乐中的生活”,包括江南丝竹、广东音乐、京昆沪越等各种民间音乐和戏曲,都各美其美地流行于市,比之现代“生活中的国乐”艰难地“推送”于市,真算得上是国乐盛世了。

20世纪中叶蒋风之“国乐一家”的合影。前排左起:金秉心(母)、蒋伟风(老七)、蒋风之(父)。中排左起:蒋静风(老六)、周恩美(大嫂)、蒋青(老四)、蒋明(老三)。后排左起:蒋小风(老大)、蒋巽风(老二)、蒋作风(老五)。

周少梅到京方知刘天华已逝,社情之闭塞可见一斑,却生成国乐人静心修身养性之“琴”境,不似如今的喧嚣无处躲藏。刘天华夫人得知周少梅经济之窘境,即告蒋风之得以办音乐会“解困”,彼时国乐人之人文情怀毕现。当下若有此事,谅无人敢以此法解困——贴不起办音乐会的钱。资助倒是可行,却拂了颜面和雅意。两个时代,一曰物匮心满,一曰物滥心乏。

蒋风之与子女二胡齐奏同乐。左起:蒋伟风、蒋巽风、蒋风之、蒋青、蒋静风。

进入20世纪后的大半个世纪里,如周少梅、蒋风之等一众国乐人,多始于吹拉弹打“全套”尽兴而玩,进而立足国乐圈,之后才逐渐归于一专多能。比之现代,同样称“某某(某种乐器)演奏家”,那时的演奏家“底蕴”自然深厚得多。民间音乐如江南丝竹往往也是围桌而乐,一曲罢了轮换乐器,都是“拿得起”的玩家。在这样的文化生态和社会生活里,可谓国乐有滋养,国乐人有素养,或曰国乐养人,人养国乐。