平湖老琵琶的由来

这是一个关于琵琶遗存修复中细节发现和探究的故事。

上海大龢堂乐器文化工作室艺术总监沈正国有一位老朋友——上海音乐学院民乐系的吴之珉教授。沈正国经常前往吴府探望,与前辈进行传统乐器文化方面的交流和探讨,更多是讨教和“淘宝”。

2009年沈正国到访的时候,吴之珉聊起有个朋友很久以前从浙江平湖觅得一把大户人家的老琵琶,现在因故想处理掉,说是要送来让教授“掌掌眼”。知道沈正国对研究各种传统乐器实物遗存感兴趣,吴之珉就和他约定,推荐朋友直接将这把老琵琶送到“大龢堂”工作室。

一来二去,这把现身于平湖地区的老琵琶几经辗转,成为了资深乐器人沈正国的研究案例。

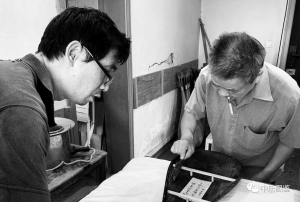

2019年4月8日,上海大龢堂乐器文化工作室资深乐器人沈正国(左)到访上海音乐学院吴之珉教授(右)家。

琵琶遗存的外观补失

2009年沈正国初获老琴时,这把平湖地区的琵琶遗存正面只剩一个黏合于面板上的老毛竹缚弦(覆手),其余弦枕(山口)、相位、品位以及背面颈项上方的凤凰台均已踪迹皆无,而琴弦自然更是无从谈起。其他部位、部件基本完整。面板镶嵌周边局部可见脱胶现象,测击面板也可判断其内面与本该黏合的内置音梁也有了间隙。

虽然“原声”不再,但其形制、品相、制艺和时代气息,足以视为一件可观的、客观的民国乐器实物遗存。这把琵琶与“残件”还有一段距离,如果原件陈列未必就能体现历史价值或产生“残缺美”的观感。故而从审美体验出发,沈正国安排补全了弦枕、相位、品位和凤凰台,并且以民国时期流行的4相13品音列为之,弦枕也是中部下沉的传统形制,同时增配的部件均选用老料,以保持其形神兼备的、完整的历史风貌。至于补配之后的声音,无奈已经物是“声”非,不闻琵琶原件“真声”的遗韵了。

琵琶遗存补失后之概貌

品名:老料红木琵琶

发现地:浙江平湖

材料

背板:老酸枝木(老红木)

面板:整块泡桐木

弦轴:六阴棱大漆

(3个老酸枝木+1个黄杨木)

缚弦(覆手):老毛竹

品位:老毛竹(补配)

相位(及上下天地牌):老酸枝木(补配)

弦枕(山口):老酸枝木(补配)

琴弦:日本丸三丝弦(补配)

凤凰台:老酸枝木(补配)

主要规制(毫米)

通长:968

总宽:310

背板厚:56

有效弦长:725

说明

这是2009年在原件的基础上补配了弦枕、相位(及上下的天地牌)、品位、丝弦之后的状态。由于嵌入黏合的面板周边及内面与音梁的黏合处多有脱胶现象,故音质已非原件真实之声。

一个重整老琴发新声的良机

这把平湖地区的老琵琶在补全了部件之后,默默陈展了十几年。2021年当沈正国知道上海音乐学院有意举办全国“汪派”琵琶艺术的研讨培训活动时,他意识到老琵琶有了发新声的机会。

“汪(昱庭)派”是民国时期在上海形成的琵琶艺术流派,亦称“上海派”。之所以说是“形成汪派”,是因为汪昱庭本无意“创立”流派,他有教无类的传授、海纳百川的包容、各美其美的理念,自然形成了汪氏琵琶一脉,在琵琶的几大艺术流派中影响广远。而另一个“大派”——“平湖派”也是集大成的一个琵琶艺术流派。在2022年秋冬时节的“汪派传承演奏与理论人才培养计划”活动中,有一批老琵琶与会参展,如果让这把平湖的琵琶在上海发声,让两个最具代表性的琵琶艺术流派“交汇”在浦江,意义自然不一般。最终这把平湖的老琵琶“历经磨难”修复成功,赶上了在活动中亮相、发声。

2022年“汪派传承演奏与理论人才培养计划”活动中有一批老琵琶提供展示和研究,平湖老琵琶位列其中。

欲泡出面板留用却受阻于化学胶

要让平湖老琵琶重获新声,更换面板势在必行。一般更换的新板(振动体)声音会重新充满“生气”但也难免“生涩”,而如果材料匹配不当,也许会让以前的“美声”尽失。

这把平湖老琵琶的修整初衷既不期待“生气”,也不愿意“生涩”,而是希望还原老琵琶的成熟。因此最初想通过浸泡,使原件的面板胶合材料软化进而能够完整取出,再通过平整、干燥处理之后,重新嵌入胶合到琵琶原件上。这样做的目的,自然是想尽可能地使修复后的声音靠近原件成熟的“原声”,能够更为真切地再现老时光里的老声音。

不料经过几周的浸泡,面板的大部分胶合面居然没有反应,然后通过对原先脱胶的部分仔细观察,才发现胶水材料原来是双组分的化学胶,这是一种防水功能比较好的化学粘合胶。

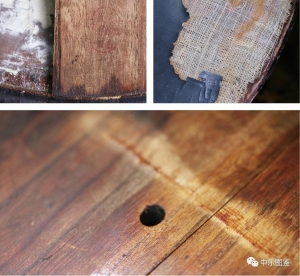

平湖老琵琶原件面板取出后的化学胶残迹

前次修复在化学胶初兴时

从面板的整块选用,以及隐于缚弦下方面板上的圆形出音孔,可以断定这把平湖老琵琶原件出自民国时期,但彼时一般覆合面板使用的都是黄鱼胶之类的动物胶,没有化学胶的用法。因此,根据胶合材料使用的时间沿革以及原件面板成色可以推断,约在20世纪80年代中期时兴用化学胶胶合琵琶面板之后不久,这把老琵琶已经修整过一次,而且在此过程中,没有更换新的面板,而是将原件面板浸泡取出进行干燥处理后,又重新镶嵌胶合在琵琶原件上,只是重新胶合时使用的胶合材料不是传统的动物胶,而是双组分的化学胶。

平湖老琵琶原件面板上位于弦枕(覆手)下方的圆形出音孔,属于民国时期流行的工艺,前次20世纪80年代修复时面板应该被“原拆原回”了。

使用传统动物胶背后的“所以然”

的确,动物胶使用时需要加水加热,如果胶体过稠过稀、涂胶操作不当或者琴体材料干燥不到位等,会有黏胶不密合或受潮变形等风险。而双组分化学胶,只需在配比得当后冷胶状态下使用,可以定定心心地仔细胶合、查验,大大降低了热胶需要快速熟练抢时间的操作难度。同时,化学胶还有明显的防潮、牢固等优长。因此,现代琵琶制艺的面板胶合普遍引进了化学胶。只是原本琵琶“道法自然”的“纯天然”材料,先由钢弦替换了丝弦,后由化学胶替换了动物胶……,从传统乐器的文化意义上有点“失纯”了。而使用动物胶涂抹胶合面板时那种不时调胶、娴熟操作、烘板协作、热气蒸腾的场景,也随着前辈们离去的身影而渐隐。

传统的动物胶在乐器制作中曾使用广泛,图为早先常见的动物胶使用一景,这种少量调胶多用于个别的乐器修补或制作。在20世纪中叶集体化、批量化制作模式开启之后,有了专门的热胶炉的使用,涂胶操作时一般边上有另一人配合烘烤所用的振动板,以保持其热胶密合时具有充分的“热度”,旨在保证胶合质量。

巧取面板声难如愿——放弃留用

然而,化学胶防潮、牢固的优长,也把未来修整时特殊需求的“原取原回”可能性降到了最低。如果是长年正常使用过程中的面板更换倒也无妨,如若是像沈正国这样希冀贴近“原声”的研究性面板重覆使用,就很难如愿了。沈正国在这把平湖老琵琶的面板胶合已确定是使用化学胶之后,还是想努力试着取一下。虽然最后想尽办法,并且把损耗降到最低取出了面板,但经过专业评估,想通过平整和干燥处理后“原取原回”且达到接近原有的、理想的音效已无可能。

图为平湖老琵琶原件浸泡出来的整块面板背面。从不同位置的音梁留痕,可见曾有“原取原回”的修整经历。右上图为面板背面局部,可见已有缺损,再难回覆有佳音。

另觅老琴泡取面板却遇平湖老琴“超规”

无奈之下,沈正国设法找到了一把相近时期的20世纪50年代白木老琵琶,打算用浸泡法取下面板换到平湖老琵琶上去。无论如何,这样一种同时代的、经过充分振动的、“成熟”的面板与背板组合,更容易匹配、酿造出老琵琶的韵味。出乎意料的是,好不容易经过长时间浸泡取出了老面板,结果放到平湖老琵琶上一比量才发现,平湖老琵琶背板琴颈的第一品位置规格超常的宽,老面板放进去间隙过大,再作镶补显然不妥,因此只能作罢。

从另一把老琵琶泡取出老面板之后(上图),欲嵌入平湖老琵琶时才发现其背板第一品位置规格超常的宽(下图)。

另觅的老琴上动物胶数十年依然粘稠

值得一提的是,虽然从20世纪50年代的老琵琶上浸泡取出的老面板,不能应用到平湖老琵琶上,但却在浸泡过程中发现,整块面板被泡成了一分为二——已经使用了两块面板拼合为整板的工艺,而拼合面上以及面板嵌入背板的边沿部分,其热胶残痕居然在大半个世纪后,经过水的浸泡还能呈现软黏状态,难怪能顺利取出老面板。先贤们智慧的选择,可谓不负大自然的恩赐。

从另觅的20世纪50年代琵琶上浸泡取出的面板边沿局部。大半个世纪之后,残留的、经过浸泡的动物胶仍有黏性。

另觅的老琴尽显老工艺

不仅如此,这把老琵琶在取出老面板之后,还为我们提供了诸多20世纪中叶琵琶制艺发展的佐证。从浸泡而出的面板来看,虽然泡桐材料未变,但已经从传统的整板选材过渡到了拼板工艺,与业界所言这种工艺基本始于20世纪50年代由作坊式转向集体化、批量化生产的“合作化”时期相符,而面板下方的出音孔还尚未从传统的圆形“进化”为长方形。背板內膛有较厚的、类似水性填孔剂(俗称老粉、水老粉〔水性老粉着色剂〕、腻子粉等)的涂层,不知是否意在增强声波反射或防止开裂变形。背板背面有夏布(手工织麻布)包贴,外罩油漆涂层,应该是为了加固、保护琴体而减少开裂风险,这也是乐器制艺中传统的工艺,如今随着干燥条件、设备的优化升级,这种工艺已近绝迹,而古琴斫艺中则依然保留周身包贴夏布的古制。在面板下方有出品单位的印章呈现,虽然大多数文字难以辨明,但“江苏”、“出品”字样还依稀可见。

另觅的20世纪50年代老琵琶信息解读。左上图:面板上的印章依稀可见“江苏”“出品”字样。背板內膛可见水老粉样的涂层。右上图:背板背面可见夏布(手工织麻布)黏覆,外罩油漆层。下图:面板虽已采用拼合工艺,但出音孔依然为传统的圆形。

直接找陈年面板用动物胶拼合嵌胶

既然在老琵琶上找老面板不成,而且找起来也不易,那就直接找老面板材料,这样可能性和选择余地也大很多。最终找到的面板,是一块存放、干燥十几年的泡桐板材。这块面板虽然未经共鸣体的振动,但其质地已非常松透、纯熟,即可蕴含老琵琶醇厚、松弛的韵味,又可在厚度上适度把控,避免像老琴原件面板风化减薄后呈现“空洞无物”的音质,同时“宏扬”新面板的亮度和生气。

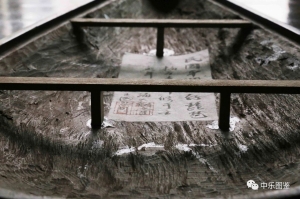

方案已定,这把平湖老琵琶的修复即由上海琵琶制作师李林华主理,资深乐器制作李匡光辅之,开始精心施艺。首先是清理平湖老琵琶的共鸣体背板內膛,清除了原来的音梁、音柱,并以面板同材重新制作。而所选的面板则是以现代选材工艺理念,由两块纹理(年轮)顺直、间距较大而质地较松的老泡桐拼合为整块面板。在以传统的手工成形划线、绕线锯切嵌入老琵琶背板之后,仍然以传统的动物胶(猪皮胶)加热胶合,为今后万一所需的“原取原回”留下了工艺上的可能性。

平湖老琵琶修复时黏覆面板使用了传统的动物胶(猪皮胶)

实施平湖老琵琶修复的制作师李林华(左)和李匡光(右)

留用补失配件并还原丝韵

修复后琵琶正面的部件当中,弦枕、天牌、地牌、四相,沈正国决定留用2009年刚得到老琴时的补配之物,竹品则以质地更坚、品相更好的老毛竹材料重新制作、排列。琴弦先使用了上海音乐学院的“戴氏”仿丝合成琴弦,之后配置了日本的丸三丝弦,这些纺丝和真丝的新制艺酿造的声学品质,比之传统丝弦有过之而无不及,尤其琴弦稳定性和抗拉强度更是具有明显的优势。

修复后的平湖老琵琶正面和背面。面板进行了具有风化感的仿旧处理,使得外观整体美学品位相当,演奏时也能够“声色”相谐。

用更老沉的缚弦替换前次修复所用

至于缚弦(覆手),由于其与面板(振动板)黏为一体,其材质的密度、干燥度和稳定性、传导性等,对于振动共鸣和声学品质状态有较为明显的作用,因而选用了一个20世纪50年代老琵琶上的缚弦。相比原件在20世纪80年代修复时所用的缚弦,新选的缚弦质地更为上乘,可期进一步优化声学品质。

平湖老琵琶修复后换用的20世纪50年代的缚弦(覆手)

在初遇平湖老琴的13年后得新声

从2009年沈正国得到平湖老琵琶,到几经周折在2022年秋最终修复,已经过去了13年,并且修复后从部件材料到粘合剂,回归了“纯天然”的传统理念。2022年10月,这把能够拨动老弦遗韵的琵琶,已经在上海音乐学院参与“汪派”琵琶艺术研讨活动中亮相,并由上音演奏家汤晓风将其声韵录制留档。

上海音乐学院演奏家汤晓风在“汪派”琵琶艺术研讨活动中,为修复后的平湖老琵琶录制音响资料。

图鉴留白

传统乐器文化数千年的发展,无论木、竹、丝等部件用材,还是浸泡、烘烤、动物胶粘合、以石打磨等施艺方式,无不体现“道法自然”的理念。而通过本案例对乐器黏合胶的解读更有一得:传统乐器制艺的“自然之道”不仅把追寻天籁之意,蕴含在乐器成形的过程中,更为后世探究乐器的“前音”,悄悄留下了一条“秘密通道”。

平湖老琵琶背板内面修复后重置的音梁音柱,并有留下铭文及印鉴的宣纸黏贴内膛。

说丝弦的抗拉强度、音准稳定性不如钢弦,替换之;说动物胶不及化学胶防潮、易操作,替换之……对传统乐器制艺不习惯进行深入细化的研读,因而经常上演在“技术”进化中付出“文化”失落的代价。这真的是乐器制艺发展的必由之路吗?丝韵寄托的数千年文化情结能够一“替”了之吗?使用动物胶背后的人文精神和出神入化的操作技艺一“替”了之不可惜吗?丝弦品质也好、动物胶使用也好,就没有保留和优化的可能性吗?

平湖老琵琶如意纹凤尾琴首特写。这种样式的琵琶琴首近世颇为流行,常见玩家雅室将其面壁而挂。

在20世纪五六十年代的一场乐器改良大潮中,以钢弦替换丝弦和十二平均律应用为代表的,包括机械弦轴、化学胶等诸多改良项目实施,可谓在传统乐器制艺的发展中演化了一次文化“嬗变”。毫无疑问,这一时期无论民族乐器还是民族器乐,的确都得到了空前的发展,创造了影响后世的丰硕成果。但换个角度“透视”,这次乐器和器乐的改良、创新大潮,改变的不仅仅是乐器的声学品质、结构形制、演奏技法等,更是成为了传统器乐由自我修行的“内化”渐趋张扬表演的“外化”之时代“分水岭”。随着丝弦声韵以及乐器制艺中诸多“道法自然”理念的渐行渐远,这次大潮几乎是完成了与数千年乐器文明的“文化割裂”,这同样对后世影响深远。退而言之,即使是“割裂”导致现代与传统“一分为二”,那也应该是一对一的“替换”不如两者“共存”,不然怎么比照何为“现代”何为“传统”。

平湖老琵琶背板局部剪影(上)及仿清宫琵琶背板之传统锔补工艺(下)