2023年3月26日,著名江南丝竹乐社“汤家班”一行到访中国民族管弦乐学会。中国民族管弦乐学会会长吴玉霞出席会谈并致辞,副会长兼秘书长赵东升主持会谈,副会长张高翔、琵琶专业委员会会长陈音、柳琴专业委员会会长张鑫华、学会副秘书长宋阳等出席会谈。

吴玉霞会长在致辞中对“汤家班”一行各位艺术家的到访表示热烈欢迎,她说,中国民族管弦乐学会是民乐人之家,学会历来关注民间乐种在当下的传承与发展,希望“汤家班”的艺术家们常来常往,共同为中国民乐艺术的发展贡献智慧和力量。

赵东升副会长兼秘书长主持会谈

“汤家班”成员汤秀娣、汤良兴,汤良甫、汤良忠和演奏家俞良模、詹永明、徐红、陈音等先后发言,分别介绍“汤家班”的历史脉络和艺术特色,以及作为民乐演奏家对于传承发展江南丝竹的重要意义。

大家表示,感谢中国民族管弦乐学会和吴玉霞会长的盛情邀请,高度赞赏了学会近年来在推动民乐事业发展上所做出的务实工作,希望以后有机会加强合作交流。

“汤家班”是著名的家族制江南丝竹乐团,其雏形最早可上溯至明末清初。汤家班数代成员原由九户汤氏亲属组成,祖孙数代皆精于丝竹乐器,历经家族内部代代传习,如今汤家班乐团已相传至第八代。此次来京是应中央音乐学院和国家大剧院的邀请,进行讲学和演出活动。

摄影 张殿新

【拓展阅读】

漂泊追梦情乃真——汤良兴海内外琵琶生涯之心语辑读

转载中乐图鉴

在“汤家班”生出来就耳濡目染

老上海的曹家渡有一个历史悠久的、家族式的丝竹音乐门第,1948年汤良兴先生就出生于此。有一次接受采访,当主持人问起从几岁开始接触国乐,汤良兴答:“生出来以后就耳濡目染。我们汤家是个大家族,祖祖辈辈我知道就有八代人玩丝竹音乐。”无论怎么算,这个丝竹家族的“汤家班”应该始于清代。

汤良兴自幼受到丝竹、京昆、地方戏等各种音乐的熏陶,7岁学拉二胡之后,12岁又操练琵琶,13岁(1960年)考入上海民族乐团附设学馆,先后师承团内外的马林生、马圣龙、俞良模、孙裕德、李廷松、程午嘉、杨大钧、卫仲乐、秦鹏章等诸多名家深造琵琶技艺,还随古琴大家张子谦操缦,随名家学昆曲……如此“杂学”映射出了时代的国乐氛围。

1960年在上海拍摄的汤氏全家福。前排右二为父亲汤仲增,前排左二为母亲许新珍,后排左一为汤良兴。

“汤家班”的丝竹乐初起于清代,图为汤氏一族传承至今的一把明清时期凤尾式琵琶琴首。汤良兴收藏。

无论好与不足都是真实的历史纪录

12岁的时候,父亲对汤良兴说:“你姐姐去外地工作了,留下这把琵琶。如果你不学,我就打算送给别人了。”汤良兴连忙说:“我学学看。”13岁他考进上海民族乐团学馆时,老师们拿尺量手,说是没见过这么大的手。汤良兴回忆说,日后每天七八小时坐着练琴,“手越练越长,不长腿,所以手长腿短”。这就是老天爷赏了这碗饭,自此汤良兴踏上了“职业琵琶人”的征程。

汤良兴携一把琵琶走南闯北飘洋过海,阅历和成就都可谓丰富多彩。他的琵琶艺术之旅驿站大致如下:

1960年考进上海民族乐团学馆,毕业后成为团里的琵琶演奏员。

1970年被上海交响乐团选为琵琶演奏员。

1974年成为中央乐团特邀琵琶演奏家。

1978年回归恢复重建的上海民族乐团。

1986年赴美国发展并传播琵琶艺术。

1998年受聘于台湾国立台南艺术大学中国音乐学系任教。

2018年前后回到上海担任上海大学音乐学院客座教授。

在这期间,不计其数的巡演讲座、音乐盛会,不胜枚举的荣誉奖项、受聘任教,铺满了忙碌的岁月,而汤良兴在《琵琶岁月》专辑中“暮然回首”的心语却很淡然:从历史的纪录中可以听到我的热情纯真——时而大气悠雅,时而急躁气盛,时而快如野马,时而又心有余而力不足……无论好与不足,都是真实的历史纪录。每个人走过的路程才是最重要的。

追梦琵琶艺术而四海漂流的汤良兴

父亲说:良兴表现还不错

1960年汤良兴去淮海中路的上海民族乐团学馆报到时,父亲特意叫了三轮车,拎着一个铅皮箱子送行。虽然汤良兴知道那时家里只有奶奶出行才有三轮车的待遇,但第一次与父亲同乘的紧张,还是让心里的感动不敢溢于言表,几乎是一路无话就到了目的地。父亲叮嘱了一句:快去报到吧,记得多向人家学习。汤良兴在即将转弯时回头,与伫立目送的父亲挥别,“我想他是没再叫三轮车,肯定走路回家的” ——从淮海中路到曹家渡。

1964年上海民族乐团一批青年演员在上海音乐厅举办了一场联合音乐会,当时同台的杨礼科、肖白镛、俞逊发、刘公诚、潘妙兴等乐团成员都已崭露头角,而登台年龄最小的就是16岁的汤良兴,他的一曲《十面埋伏》技惊四座。

不久后的一天,父亲将大儿子在苏联访问演出时带回来孝敬的无线电收音机,搬到了汤家的大客堂里,与数十位家人同赏这场音乐会的演出实况。父亲逐一点评称赞,“唯独大家都称赞我时,父亲说:良兴表现还勿错……”

1966年“十年动荡”初起,父亲受惊中风再未醒来。那一刻只有母亲和小弟看了父亲最后一眼,其他兄弟姐妹都挤在毛主席第八次接见红卫兵的人潮中……

汤良兴在上海民族乐团一起成长起来的几位好兄弟。左起:马仁里、汤良兴、郑正华、邹德荣、俞逊发。摄于1971年。

肖白镛说:不出去走走看看,音乐是会发木的。

“白镛与我相识、相知已足有六十一年了,你的幽默、智慧,你的大气流畅的音乐,给了我很多启发与深刻的影响”。汤良兴在“深切悼念肖白镛先生”一文中,回忆了很多与肖白镛接触的细节。

1963年的“上海之春”全国二胡比赛,是现代二胡历史具有划时代意义的赛事,肖白镛与北京新影乐团的汤良德(汤良兴的二哥)是并列第二名。赛前汤良兴和肖白镛、刘公诚同住一室练琴聊天,每天约8小时。当时附近人民广场的大蓬式剧场由上海人民杂技团驻场演出,民乐团学馆很多同学都被安排在现场乐队,三人晚上散步时常去“探班”。有时汤良兴还想继续练琴,肖白镛会拉他起身说:“学音乐不能太用功的,不出去走走看看,音乐是会发木的。”

1975年汤良兴(左)与肖白镛(中)、翁镇发(右)在电影中的一个镜头。在那个样板戏年代,肖白镛也操起了京胡。翁镇发操奏的是京二胡。

人生的磨练是音乐不可缺少的

“十年动荡”开始之后,上海民族乐团在新形势中艰难维系,许多演奏家四散于农村、工厂、干校,或演奏革命音乐为工农兵服务,或参加劳动生产走与工农相结合的道路。汤良兴参加过农村文化工作队,呆过“五七”干校,面对烧砖、盖房、种盐碱地等活计,所有团员没有独奏演员、合奏演员、行政后勤之分。他也曾与俞逊发、郑正华、马仁里、邹德荣组成“五人下厂音乐组”,在上海染化八厂蹲点。20世纪70年代初乐团还是没有逃过解散的命运,乐团成员大多由各大文艺院团或文化单位“消化”,汤良兴则于1970年去了上海乐团的交响乐《智取威虎山》组,1974年成为北京中央乐团特邀琵琶演奏家。

经历过这样的岁月里,汤良兴的体会是:音乐是美好的,人生也是美好的,所有的喜怒哀乐或者艰苦幸福都是人生的一个过程。人生的磨练是音乐不可缺少的。而音乐到了一定程度,真正打动自己与观众的,或许是音乐之外的东西,是悲欢离合的百感交集,是人生的况味。

“十年动荡”后期的1975年初,虽然依旧是“革命现代样板戏”一枝独秀,但一批新老艺术家却悄悄汇聚北京,开始了“特批”的传统戏曲曲艺、民族器乐、古典词曲的录音录像工作,其中民族器乐部分主要是京剧唱腔器乐化的演奏。演奏家们通过向京剧专家学习并潜心琢磨练习,出色完成了器乐声腔化的开创性任务。图为部分参加录制的人员合影,其中前排右起闵惠芬、李慕良(著名京胡琴师)、王玉璞(著名京胡鼓师)、许讲德。后排右一汤良兴。

汤良兴藏琴品赏之明清琵琶琴首局部。中部下沉的“护栏式”弦枕(山口),与包浆泛光的绞丝弦轴,呈现了典型的传统琵琶制艺。

为复建乐团“直谏”,惊出警卫员一身冷汗。

1977年7月,上海民族乐团等来了恢复建团的一天,1978年5月正式挂牌复团。其时民乐团分散各处的大批成员都已是演奏名家,王昌元、闵惠芬、俞逊发、肖白镛、汤良兴、潘妙兴、龚一、项祖英等大批演奏家,听闻复团召唤都从各自单位纷至沓来。

复团初时,乐团的临时场地逼仄狭小,暑热难当,恰逢1977年八九月间,南斯拉夫铁托总统访华来沪,由李先念和汪道涵两位领导陪同,而闵惠芬和汤良兴被安排专为晚宴主桌演奏二胡和琵琶独奏。当两位领导送走客人走近电梯时,汤良兴手捧全团寄寓厚望的请求信悄然出现,警卫欲拦却为时已晚。李先念主席认出了汤良兴,遂问何事,汤良兴忙将复团窘况与解困请求简要相告,李主席说了一句“小伙子放心吧”,随即将信交给了上海的父母官汪道涵,一身冷汗的警卫则赶紧告诫汤良兴“下次不可以这样”。

一周以后,市政协派员到乐团的临时场所实地审查,不出两月,60万资金下拨到位,于是乐团开始有了新的排练厅、演出厅和20多间琴房……

复建后的上海民族乐团可谓名家云集,他们都在重获新生之后迸发出了极大的艺术热情,使乐团的艺术发展达到了一个新的高度。诚如汤良兴所说:乐器本身是没有生命力的器物,最终是因为表达了人的情感,才赋予了它艺术生命。

1978年上海民族乐团复建之后的四代同堂。左起:周韬、杨惟、马圣龙、汤良兴、孙裕德。

中央领导说可以因私出境为国争光,我心动了。

1978年上海民族乐团复建之后,几乎年年出访演出,汤良兴也随团走了很多地方,获誉无数。20世纪80年代初胡耀邦担任党中央总书记后,曾在接见青年文艺代表时表示:国家培养你们这些艺术家,你们也在国外为国家争得了荣誉。现在改革开放国家更强,你们不仅可以用公务护照出国,也可以用因私护照出去,发展得好也是国家的光荣。如果不适应或者不喜欢可以随时回来,这个国家还是你们的母亲。汤良兴听了很感动,也颇为心动。他不禁联想到在国外演出时,有不少联合国中文处的中国官员天天跟随,他们也希望中国艺术家能多多走向世界,帮助他们宣传中国文化。汤良兴虽然不知道自己到外国的土地上摆弄中国音乐能有怎样的结果,但一种发自内心的不服输意念,一直在“引诱”他去为自己的理想冒险,去直面必须抵押上既得名利,让以往奋斗一切归零的未知风险——而此时的汤良兴,已经在20世纪七八十年代随着民族乐团、芭蕾舞团、交响乐团、中国独奏家小组等各类音乐团体出访过亚欧、大洋洲、北美洲等近二十个国家和地区,还被誉为“世界上最优秀、最动人的弹拨音乐家之一”。

1983年上海民族乐团出访瑞士、捷克斯洛伐克、波兰、苏联、民主德国等欧洲国家。图为演出纪念留影。前排左起:区家宝、邹德荣、方志强、庞波儿、汤良兴、杨家佩、潘妙兴。后排左起:许幼黎、谢焕生、彭正元、张干富、张新民、孔庆宝。

谭盾也在街头拉琴,纽约没人知道你是艺术家。

于是,在汤良兴事业风头正劲,顺风顺水之时,在很多人不理解、不相信的目光中,1986年,刚能认全26个英语字母的他,得到了一个去纽约进修的机会,决意去美国发展。他听说,最好的和最坏的音乐都在纽约,如果在纽约站不住脚,那在世界上也站不住脚。那年他38岁,信心满满地想让自己的琵琶在纽约占领一席之地,看看“仙乐风飘”能不能飘洋过海。

据汤良兴所知,80年代初像陈逸飞、陈丹青、谭盾等第一批艺术家出国,都有筚路蓝缕的经历。比如哥伦比亚大学虽然给了谭盾有限的奖学金,他也走上街头拉小提琴聊补生计。

汤良兴回忆道:“(在纽约)你看到的都是好的,但是与你无关。差的样样与我有关,我被偷、被抢过,白天在餐馆当服务生、送外卖,下午去念书,晚上有时候演出,一天三作。老板根本不知道你是艺术家,你要努力工作养家糊口,为了艺术要慢慢来,趴倒在地要靠自己的力量爬起来。”

1986年赴广州演出时在上海虹桥机场的合影。左起:周韬、马圣龙、汤良兴、龚一、潘妙兴。同年,汤良兴从机场飞向美国追梦。

20世纪80年代出国的一批艺术家几乎都有像谭盾(左二)、汤良兴(左三)那样的苦斗经历,并对自己的理想矢志不渝。

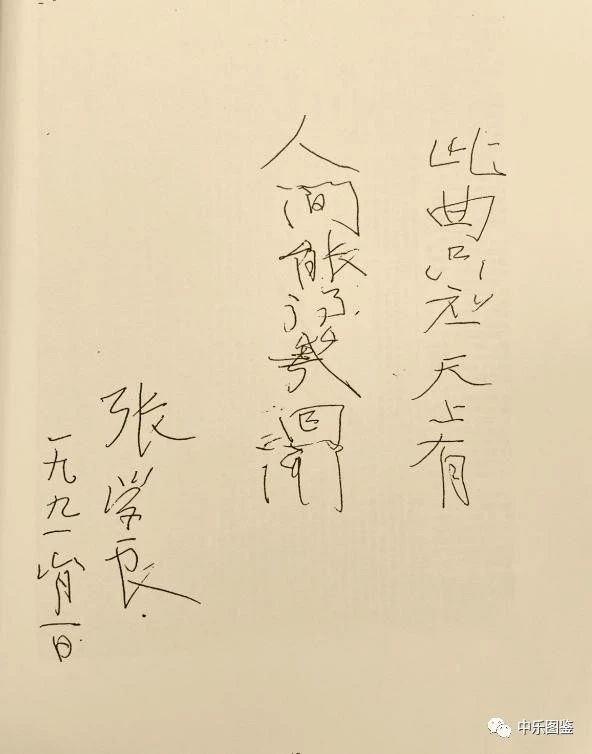

张学良亲书:此曲只应天上有。

在美国十几年的打拼,汤良兴的理想可以说是充分照进了现实。

他参加过百老汇舞台剧《蝴蝶君》的演出;他曾与丹佛交响乐团、萨克曼多交响乐团、纽约Queens交响乐团、长滩交响乐团等合作,成功上演琵琶协奏曲《梁祝》《草原小姐妹》等;他在纽约和许多著名的文化中心、艺术中心及乐团合作举办音乐会及全美巡演;他以自己对民间音乐、戏曲的深厚素养,长年为美国大、中、小学进行了中国音乐普及教育达数百场演出,深受教育界、音乐界好评,影响深远。1993年他还荣获美国国家艺术基金会颁发的“美国国家传统艺术家大奖”,彼时美国总统克林顿、纽约州长及参议员、曼哈顿市长等都给他发了贺信,表彰其为美国社会作出的杰出贡献。

1991年6月汤良兴在纽约为九十大寿的张学良将军演奏了琵琶曲之后,受到了张将军的称赞并亲笔书写:此曲只应天上有,人间能得几回闻。

1991年张学良将军90寿诞在纽约听了汤良兴的演奏后亲笔写下“此曲只应天上有,人间能得几回闻。”

汤良兴藏琴品赏之万子初制凤尾琵琶琴首一侧。从弦轴架小孔中弦轴伸出状态可见此琴经常演奏,并非挂壁观赏琴。弦轴架尾部有断裂修补痕迹。

关灯用心弄丝竹——做灵魂艺术家,而不是“表演”艺术家。

1998年,汤良兴被聘请到台湾国立台南艺术大学中国音乐学系任教,之后的20年培养、教授了一批琵琶演奏及江南丝竹音乐的优秀人才。汤良兴曾经在接受采访的时候,讲述了自己在江南丝竹的熏陶、接触、操奏、雅集、研究、教学等过程中,对其传统文化内涵渐进形成的文化解读。

——年轻的时候觉得江南丝竹有一种即兴、灵活而感性的美。后来我慢慢意识到,演奏江南丝竹的要义在于把自己放低,在演奏时要听到别人的声音。在与他人的配合中,既要知道自己的分量,也要知道他人的分量。

——我教学生演奏江南丝竹有一个特别的方法,就是要求他们晚上关着灯在黑暗中练习。他们彼此看不到对方,就必须打开自己的耳朵和心灵,倾听对方,在平衡中相映生辉。丝竹音乐擅用你繁我简、你简我繁、嵌档让路等手法,颇有“你中有我”“你谦我让”的意味,蕴含着传统的礼乐、哲学、美德等中国文化神韵。技巧再好,不懂得与他人配合,心中只有自己,是不行的。我的学生告诉我,这样的训练对他们后来的音乐演奏生涯产生了重要的影响。

——音乐是人的灵魂与品格的自然流露。一个品格差的人,即使技术再好,也演奏不出真正的好音乐。我们要做的是灵魂的艺术家,做真实的人,而不是“表演”艺术家。

1993年“汤家班”在菲律宾马尼拉演出一景

学生不能太崇拜老师,学得一模一样不如去看老师。

汤良兴告诉学生:“艺术界都是这样的,你要么是最好的,要么就不行。在艺术上面,你一定要比别人好很多,要比别人吃更多苦,在舞台上才能好那么一点点。”他以自己刚进入专业乐团就长时间苦练,16岁在上海音乐厅登台独奏的经历为学子们励志,使得学生乐团的专业水准令人信服。

汤良兴以自己的艺术实践体会道:“有的人什么都好,一看到观众裙子都发抖。所以一个好演员不光要努力,还需要很多机会去锻炼。”基于这样的理念,从江南丝竹到古琴曲,从评弹韵律到现代戏,从独奏、重奏到协奏曲,学生们有了大量的、大大小小的演出实践机会,并使得演奏水准和自信都大幅提高。

“学生不能太崇拜老师,认为天下只有自己的老师最好。你若只有老师这点本事,人家还不如看你的老师”。汤良兴会让学生观赏很多音乐名家的资料或现场演出,他告诫学生,要向更多的好老师学习,然后化为自己的美学认知,融入到自己的演奏技艺和审美理念中去。他向学生推荐齐白石的名言:“学我者生,似我者死”。

汤良兴辅导学生练习富有浓郁京韵大鼓元素的琵琶曲《弦子韵》,作品由汤良兴创作于1990年。

一个人文化和气质的磨练是一辈子的事

汤良兴觉得自己有责任把传统音乐的文化气度和人文精神,通过自己的感受和演奏,来感染别人并带给学生,这是件美好的事。他教育学生要明白:一个人若善而博学且有智慧,你的音乐也会有智慧,有味道。如果你在生活当中有文化,有品格,那你的音乐也一定会更好。他鼓励学生多多观察生活,对各类文化艺术要多多涉猎,强调艺多不压身,“不管音乐、戏剧还是舞蹈,真正学问还在专业之外的生活当中,就是所谓的‘功夫在诗外’”。他教导学生努力领悟:中国音乐讲究一个“韵”字,如同人一说话就能体现他的气韵,音乐家的文化修养与品格都会自然流露在音韵之中。一个人文化和气质的磨练是一辈子的事。你有了气度足够大的文化底蕴,有了“腹有诗书气自华”的自信,你的音乐也会打上这种文化人格的烙印,并且彰显出富有文化精神的审美风格。

汤良兴在学生们排练参赛曲目琵琶协奏曲《精忠武穆》的现场指导:这个柔情的地方你们要随着她(主奏的琵琶)的呼吸,有一种英雄的柔情。刚强的地方不是凭力气就出来了,要听到她琵琶的声音。我作为观众一听就是你们压过她。像江南丝竹或者好的乐队,就是自己的分量清清楚楚:我这个是伴的,还是主奏的,还是衬托的,还是要躲在后边留一点点的。所以最重要的你们要听得到琵琶,琵琶的那种感觉你要跟着它走,它不够的托一点,它够的时候你要让着点,很清淡地衬托它,情感随着它走,那这样就是一个好乐队。

引领重于迎合:文化断层比经济断崖更难弥补。

汤良兴认为学习音乐,尤其传统音乐不需要有太多的责任和沉重的负担,因为在传统当中音乐就是生活的一部分。让音乐、文化回归生活常态,而不是让琴童、画童们在考级加分中“煎熬”,让考点的热闹反衬生活中文化的清冷,这是必须改善的文化千秋大业。

的确,传统音乐是从历史的长河发展而来,也需要发展下去,需要一代代音乐人不断打磨。但这种发展不是堵塞历史河流另辟蹊径的改道而行,也不是简单的古典与现代混搭,不是跨越式的嬗变,更不是平地生风的伪创新,而是顺着历史文化的“河道”流淌向前渐进发展,才能“顺流而下”创造出经得起岁月检验的新经典。

汤良兴觉得,弥补文化的断层相比挽救经济的“断崖”所花费的时间要长得多,难度也大得多。他在台湾长期推广国乐、教授学生,觉得那里中国文化的传承和发展,倒是没有断层过。汤良兴期待华夏大地伴乐而居、以乐会友、雅集论琴的民间音乐生活能逐渐重现,进而让“仙乐风飘处处闻”的盛景再现。

2014年在台北演出的琵琶与国乐及合唱《丝竹工尺》的场景。钟耀光、汤良兴作曲,琵琶演奏汤良兴,指挥瞿春泉。作品取材于江南丝竹名曲《慢三六》《老六板》《行街》《四合如意》等。其中有合唱团以工尺谱配唱《老六板》及念诵丝竹锣鼓经的段落,还加入了高音琵琶、小阮和大胡等特色乐器,是一首富有现代感的、江南丝竹风格的琵琶作品。全曲单一乐章,长约16分钟。

汤良兴藏琴品赏之万子初制琵琶背板的上部纹理

“北刘南汤”宣传所需,我是刘德海先生的学生、小弟。

在汤良兴琵琶艺术漂泊的岁月里,总是以真诚谦恭之心,常怀感恩之情。在他所有感恩的人当中,有一位特别的同行者,那就是和他并称为“北刘南汤”(一说“南汤北刘”)的刘德海先生。

1975年,“文化饥荒”已近十年,刘德海以一曲《十面埋伏》震动了中国乐坛。1981年,他与柏林爱乐乐团合作琵琶协奏曲《草原小姐妹》,成为了民乐界与西方交响乐团合作的第一人。

刘德海与汤良兴都是上海人,无论两人私交还是两家兄妹都过从甚密。刘德海80大寿时,汤良兴还专程前往。对于“北刘南汤”的美誉,汤良兴始终认为那只是宣传所需,刘德海是对他影响很大的老师、前辈,自己只是个学生、小弟。

汤良兴说:“刘德海先生对于琵琶艺术的最大贡献是他在传统基础上的出新和创造,这在琵琶界无人能比拟,他还带出了一批优秀的学生,他是中国琵琶的里程碑,我自己只是有特色的演奏家而已。”

或许可以说,刘德海的琵琶艺术研究与汤良兴的琵琶艺术漂流,是由“发展和推广琵琶艺术”的共同初心出发,又从不同的方向殊途同归。

刘德海(左)与汤良兴(右)1990年在纽约的合影,此时汤良兴在纽约已进入顺利发展时期。

我不必被房子牵扯着,还可以继续流浪。

汤良兴从上海曹家渡出生之后,似乎就注定了要在音乐的汪洋中四海漂泊。他的艺术行者岁月,自1960年进入上海民族乐团学馆开始,几乎每10年左右就进行一次“音乐流浪”,在最近的一个音乐人生驿站——台南艺术大学传播、教授中国传统音乐则是长达20年。当他2018年前后回到上海,望着“似与非似”的家乡,一幕幕往事涌入记忆之窗,一声“物是人非”,透出无限感慨、感念、感怀,还有一份到达理想彼岸而“功德圆满”的骄傲和豪迈——“音乐的味道,即是人生的味道”。

如今的汤良兴租住在上海闵行区著名的探梅之地——莘庄,当年天平路的房子,早在出国前已经卖给了邻居,如今70多岁的他属于妥妥的上无片瓦下无寸土,但他依然觉得很富有。他说:“我不必被房子牵扯着,还可以继续流浪。这些年四处漂泊,看了很多风景,有过很多经历,我想那是房子和金钱比不上的。”

的确,也许不久的将来,在莘庄探梅的汤良兴,会心满意足地再度出发,去音乐之花的世界继续踏雪寻梅。

汤良兴在自己2015年的《琵琶岁月》专辑中说:台湾是我的家,纽约也是我的家,大陆更是我的家。哪儿我喜欢哪儿就是我的家。

图鉴留白

正如肖白镛所言,不出去走走看看,音乐会发木。套用一句俗话,汤良兴的音乐漂流生涯,可谓是行万里路,观四方景,奏八方乐。他的器乐无论是操缦古琴、弹拨琵琶还是操奏胡琴,都有一种饱经风霜的行者风范,准确、动情而富有张力,动人心魄。一个演奏家即使练就了“超音速”的技巧,如果不注入活化的、多彩的、丰富的音乐魂魄,再高的技巧也是发木的。

汤良兴是上海民族乐团学馆的科班出身,原本就属于专业院团的学院派演奏家。然而,或许是缘于丝竹乐的传人,他不似有些学院派名家对民间音乐不屑一顾,而是发自内心地情有独钟。他在国内外的琵琶漂泊之旅中,对戏曲音乐、丝竹音乐以及歌舞剧、交响乐、独奏曲、协奏曲等各类琵琶之“雅俗”音乐,有了实实在在的“知其所以然”的美学认知,所以他可以在交响乐的精准度与丝竹乐的自由度之间自然而妥帖地切换,并互有借鉴,最终他走上了一条“雅俗共赏”的、宽广的音乐大道。他觉得民间音乐、戏曲音乐等所谓“俗乐”,其实具有一种接地气的烟火气,这种民间文化的滋养对于学院派作品的诠释演绎大有裨益,因为很多的“学院派”琵琶佳作本来就来源于生活。