2003—2023

上海音乐学院出版社

成立二十周年重点出版物

二十正青春

奏响新乐章

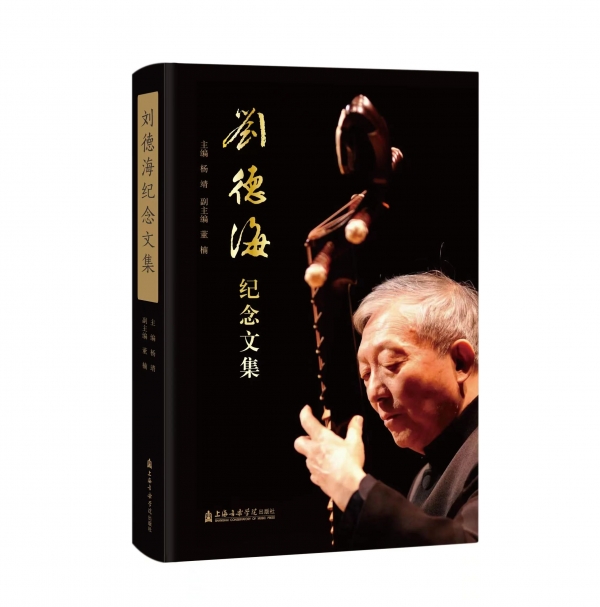

《刘德海纪念文集》

主编:杨靖

副主编:董楠

编委:何湾湾、王一平

序 言

乔建中

这是一册纪念文集。

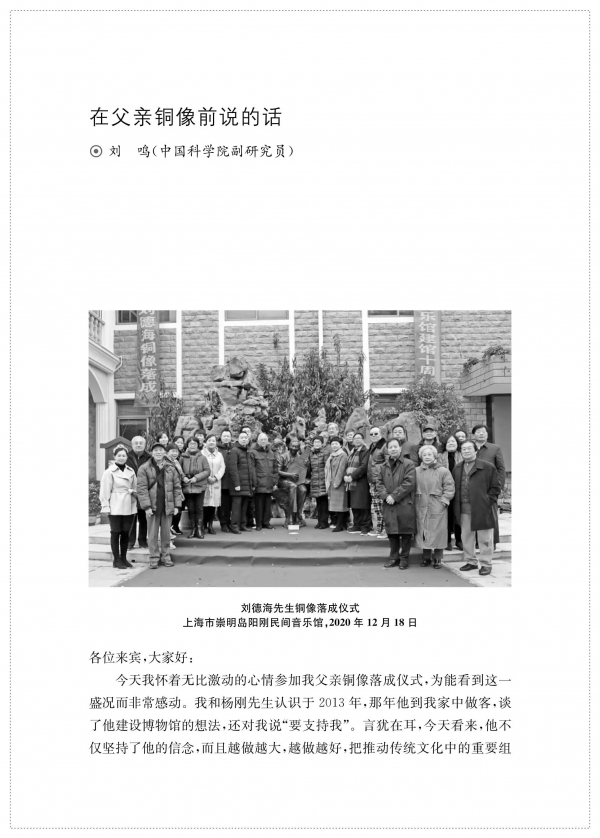

“文集”所收篇目主要来自2021年4月9日至13日由中国音乐学院发起并主办的“刘德海音乐艺术周”最后一天的一场大型学术研讨会。

“刘德海音乐艺术周”是为了深切缅怀2020年4月11日不幸离世的琵琶艺术大师刘德海先生而精心策划、充分准备后举行的。这是一场饱含敬仰、真诚之情又与艺术、学术紧密融合一体的“周年祭”。

“音乐周”包括三场主题音乐会、六场传统乐种专题讲座、一场学术研讨以及与刘德海先生的最后告别仪式。“音乐周”全程氛围庄严、隆重且内容丰富。对一位当代音乐家举行如此规模、如此规格的纪念性“音乐周”,或许是中国音乐界百余年来的第一次。

无疑,这样的规模、规格和内容,完全是与刘德海先生在20世纪后半叶中国琵琶艺术领域“第一人”的地位相匹配的。

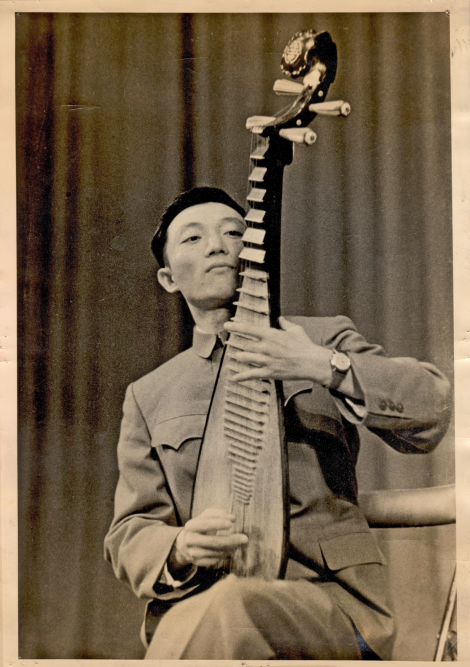

摄于20世纪60年代

1960年,德海先生读完本科大三,即因为成绩优异、才华横溢而提前留校任教,直至他溘然离世整整一个甲子。60年来,德海先生全心投入教学,培养琵琶英才超过一百;更醉心于创作,为当代琵琶界写出102部原创和编创作品;他也从未停止有关演奏技艺、教育传承理论的思考与探索,为我们留下60多篇闪耀着睿智之光、充满深邃哲理的文论,而他精湛绝伦的舞台演奏,则贯穿了自己的一生。所有这一切,已经成为20世纪民族音乐文化宝库中一份十分珍贵的遗产。

摄于70年代,与波士顿交响乐团

为此,与会代表一致表示:20世纪后半叶是中国两千年琵琶艺术史上的又一个高峰,而居于峰巅之上的一代大家,就是刘德海先生。

大家还认为,在两千年的“琵琶行”中,曾经涌现出许多琵琶圣手,而在近百年的“琵琶行”中,走在最前面的,仍然是我们可敬可爱的刘德海先生。

摄于20世纪80年代

刘德海先生是琵琶艺术领域公认的“扛大旗”者,也是这门艺术身体力行的集大成者,他在创作、演奏、教育传承和表演理论诸领域的杰出成就,极大地丰富了这件乐器及其演奏艺术的文化内存,更酿成了一个20世纪琵琶艺术的“刘德海时代”。

研讨会的50多位发言人,有同事、朋友、亲人以及先生的几代学生,有作曲家、演奏家、音乐学家、作家和文化学者。不管他们是怎样的身份,在每一位代表的发言中,我们都能够听出他们对先生仰之弥高的敬重和大爱;无论是回忆、分析、评述,还是赞赏、分享,都饱含着每个人与先生交往中保留在记忆深处的那份真情厚谊。拜读之余,令人动容。

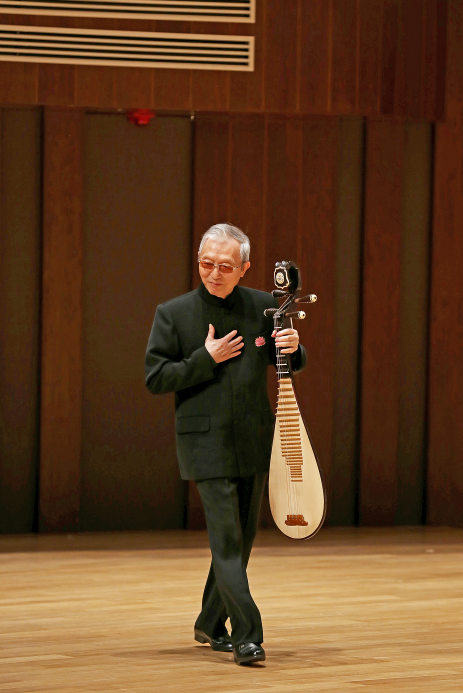

摄于2018年,于西安音乐学院音乐厅

那么,我现在就请各位读者静下心来,逐篇研读这几十篇发自心底的文章,我也相信各位一定会在细读之中走进刘德海大师浩博宏阔的琵琶音乐世界,仰望这位20世纪中国民族音乐的伟人。

诚然,我还坚信,随着我们对德海先生各类遗作、遗著的进一步搜寻、发掘、整理,我们还会不断编出第二、第三册以至更多的追念、评价、研究文集,借以告慰先生并努力推进琵琶乃至民族器乐艺术在21世纪的传承发展!

是为序。

敬撰于古城西安思仁斋

后 记

杨 靖

历时两年辑撰的《刘德海纪念文集》终于要付梓了。这是继2021年4月中国音乐学院举办“刘德海音乐艺术周”之后,以学术研究和纪念文章缅怀刘德海先生为中国民族音乐当代的传承发展做出卓越贡献的一部重要文献。

摄于2016年,于青岛大剧院

2020年4月11日刘德海先生的不幸离世,在国内外音乐界和刘德海音乐艺术的广大爱好者之中引发了极大的悲痛、惋惜和关注,虽然受到当时疫情的影响,但人们依然通过各种各样的方式纪念和缅怀着大师的离去,其中以研究、追忆、悼文等不同文体的文章在各种媒体得到发表与传播。2021年4月9日至12日,中国音乐学院邀请全国音乐界的表演、作曲和理论家同仁,民族民间音乐家和各大媒体等三百余人,举办了以系列音乐会、学术讲座和研讨会为内容的“刘德海音乐艺术周”,以“周年祭”的方式再次回顾和纪念刘德海先生的艺术贡献和为民族音乐事业奋斗与贡献的一生。作为“刘德海音乐艺术周”的学术成果和为勉励后人追随刘德海先生的艺术精神,中国音乐学院谨以编辑出版此纪念文集,集中体现学界对刘德海音乐艺术的学术研究和人们对刘德海先生的缅怀深情,以告慰刘德海先生的在天英灵。

《刘德海纪念文集》的编辑入选,坚持研究的学术严谨性和叙事的客观多维性,从纷繁的文章之中精选出62篇,分为“学术研究篇”和“纪念轶事篇”两个部分辑为本集,从成长经历、舞台表演、音乐创作、教育传承、理论研究、交流传播、社会活动、艺术生活等方面,全景立体且生动鲜活的反映了刘德海先生的艺术人生和令人敬仰的时代高度与历史贡献,是一部全面了解、学习和研究刘德海音乐艺术的文献集成。

感谢所有入选本纪念文集的来稿作者,感谢乔建中先生的悉心指导,感谢学院科研处的帮助,感谢学院党政领导的支持,感谢中国民族文化艺术基金会刘德海艺术专项基金的支持,感谢编委成员和为本文集出版付出辛劳的所有人士,感谢热爱刘德海先生音乐艺术的所有朋友。抱憾的是,鉴于出版评审的相关要求和文集的篇幅所限,部分作者的文稿未能入选,在此一并表示致谢。

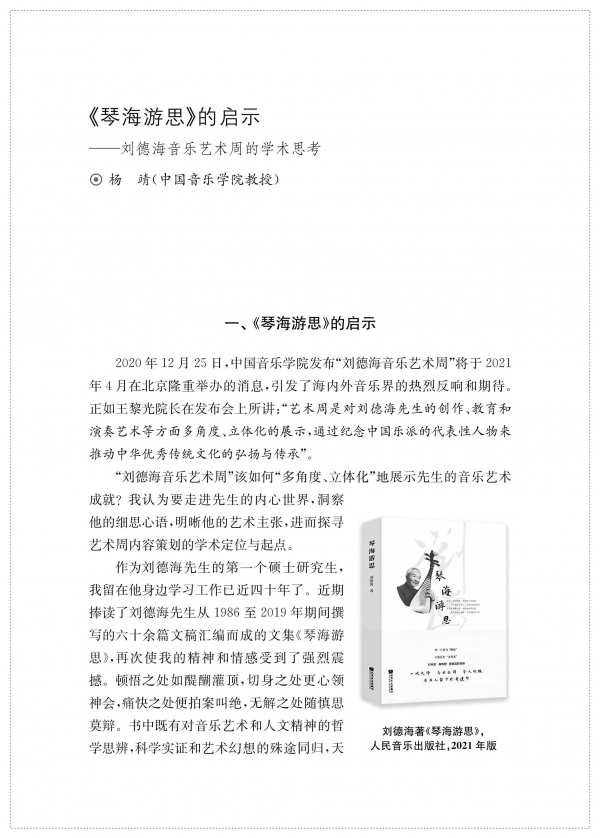

内 页 预 览

刘德海先生简介

刘德海

(摄于2016年,于北京正乙祠戏楼)

刘德海(1937年8月13日—2020年4月11日),生于上海,祖籍河北。我国著名琵琶演奏家、教育家、作曲家,中国音乐学院原副院长、原国乐系主任、国乐系教授、博士生导师。

1950年(13岁)开始学习琵琶等多种民族乐器,对中国民族民间音乐接触较早,为以后的发展打下了坚实的基础。

1954年拜浦东派林石城先生为师。

1957年刘德海进入中央音乐学院深造,同时接受系统的西方音乐教育。他在浦东派演奏技艺的基础上广采博纳,又向崇明派曹安和先生、汪派孙裕德先生和平湖派杨大钧先生等学习请教。此外,他还向古琴演奏家吴景略等先生学习古琴、板鼓、低音提琴等乐器。

1960年提前毕业留校,从事琵琶教学工作,培养了众多优秀音乐人才。

1970年担任中央乐团独奏演员。刘德海的艺术足迹遍及世界各地。老一辈国家领导人毛泽东、周恩来、宋庆龄等曾在聆听他的演奏后给予很高的评价,许多外国元首也曾在领略他的高超琴艺后感慨中国音乐之精湛。

1972年,刘德海与吴祖强、王燕樵一同创作协奏曲《草原小姐妹》,首开琵琶作为主奏乐器与西洋管弦乐队合作的大型协奏曲之先河。

1979年开始,他与著名指挥家小泽征尔及美国波士顿交响乐团三次合作,演出琵琶协奏曲《草原小姐妹》等乐曲,被称为与西方交响乐团合作的中国民族音乐第一人。在长期的对外交流工作中,他始终以弘扬民族音乐、宣传中华文化为己任,为我国的民族音乐走向世界做出了突出贡献。

1984年在中国音乐学院任教,1987年任中国音乐学院教授、副院长。

刘德海的艺术思想是在艺术实践中不断形成和发展的。他从传统性、民族性、世界性三个方面把人的精神追求、艺术道路的选择和传统音乐的发展成功地结合起来。经过几十年的艺术实践,兼收并蓄、博采众长,大大发展了琵琶演奏技艺,形成了热情奔放、独特新颖、富有哲理的艺术风格。他先后创作了“人生篇”“田园篇”“宗教篇”等几十首新曲,无论在题材、内容和技巧方面都标志着琵琶艺术的新发展。

刘德海在演奏、创作、教学的同时还不忘“溯源”。他提倡到民间采风,让民间音乐走上舞台,走进教室。经过几十年集演奏、创作、理论、教学于一身的实践,使他对中国民族音乐文化具有独特而深邃的发展观。秉承中华文化优良传统,不断推陈出新是刘德海一生始终不渝的追求。他曾对友人比喻:“我是民族音乐发展道路上的一个爬坡人,明知道它没有终点,我还会就这样一直爬下去,直到我的尽头,哪怕再多的苦涩与寂寞。”正是这种精神,使得刘德海在琵琶演奏技艺发展和创新上成为划时代的人物。

2020年4月11日14时25分,刘德海先生因病医治无效,于北京逝世,享年83岁。

编 者 简 介

/ 杨 靖 /

主 编

杰出琵琶演奏家,中国音乐学院教授,博导,中国音协琵琶学会、中国民管会琵琶专业委员会副会长、中国民族文化艺术基金会—刘德海艺术专项基金艺委会主任。

师从琵琶大师刘德海先生。杨靖的琵琶演奏被评价为“无论诠释传统乐曲或演绎现代作品,均有强烈的艺术生命力和感染力”,被誉为“当代最具舞台艺术魅力的琵琶演奏家”。

杨靖多次荣获全国比赛大奖,出访五十余个国家及地区演出;出版了数十张音乐专辑;众多学生获得国家级大赛奖项;发表和出版多篇论文、作品与教材;担任《华乐大典》琵琶卷副主编;2006年创建“杨靖琵琶室内乐团”,2008年组建“紫禁城室内乐团”。

杨靖在演奏艺术、人才培养、理论研究、创新实践方面的一系列成果受到了国内外业界的广泛瞩目与高度评价。

/ 董 楠 /

副主编

中国音乐学院附中副教授、中国音协琵琶学会副秘书长、中国民族管弦乐学会琵琶专业委员会常务理事、中国民族文化艺术基金会—刘德海艺术专项基金办公室主任。

师从琵琶大师刘德海先生。曾获第四届台北市国际民族器乐协奏大赛第三名、中国文化部“文华艺术院校奖”第三届全国民族乐器演奏大赛器乐组合银奖。教学成绩斐然,获文化部第五届“文华艺术院校奖”园丁奖、中国音乐琵琶“小金钟”优秀指导教师。出版专辑《天池》《师生琴缘》。论文发表于国家核心期刊《中国音乐》《乐器》《音乐生活》等;担任《华乐大典》琵琶卷编委。

该书由中国音乐学院、中国民族文化艺术基金会刘德海艺术专项基金共同资助出版。

中国音乐学院,建立于1964年,是国家“双一流”建设院校、“全球音乐教育联盟”秘书处学校。学校坚持党的领导,坚持社会主义办学方向,以“承国学、扬国韵、育国器、强国音”为办学理念,以倡导和建设“中国乐派”为办学定位,以高水平研究型大学为办学类型,以建设世界一流大学为办学目标,独具中国音乐教育和研究特色,积极传承并大力发展中华优秀传统音乐文化,多年来被誉为“中国音乐家的摇篮”“中国音乐的殿堂”。

建校五十余年来,学校的人才培养成果丰硕,涌现了大批著名的国际化人才,向海内外输送一万多名各专业优秀毕业生。学校坚持开放办学方针,先后与 85 所世界一流大学及国际知名院团建立战略合作关系,为促进中外音乐文化交流和资源共享提供了重要渠道,为中国音乐的继承、发展和弘扬做出重要贡献。

中国民族文化艺术基金会刘德海艺术专项基金,是中国民族文化艺术基金会理事长会议2022年4月1日批准设立的专项基金。其宗旨是:“以弘扬中华优秀传统文化为根本,以继承和创新民族音乐文化为主要任务,以刘德海一生对民族音乐发扬光大的追求精神为榜样,团结和欢迎海内外有志参与和支持中国民族音乐发展的仁人志士、社会团体、企事业单位,以及有志于对刘德海先生的音乐创作、理论研究、演奏艺术、教育教学及其长期以来形成的刘德海艺术思想开展研究、传承、传播和发展的专业人士,共同为弘扬刘德海先生的艺术成就、艺术思想和创新发展中国民族音乐做贡献。”

本书为预售

预计于2023年8月中下旬正式出版问世

扫码购买此书