【编者按】岁月熔铸品格,历史绽放荣光。从红色沃土走来、跨过岁月长河的西安音乐学院,镌刻了无数饱含家国情怀、坚守艺术理想、辛勤耕耘教坛的佳话,这些人和事熔铸成大学的精神底色,值得倍加珍惜、努力传承。为了不断丰富大学文化和大学精神内涵,党委宣传部会同科研处设立“西音精神铸魂育人——大学精神培育与大学文化研究”课题,校内各单位积极参与,通过校史人物专访,引领广大师生品味崇德尚艺的为人、为师、为学风范,感悟西音人与时代同行、与人民同心的精神坐标和赤子情怀,凝聚起立德树人、逐梦远航的磅礴力量。让我们走进这些鲜活的人物专访,感受校有嘉木、桃李芬芳,共同探寻西音人薪火延绵、弦歌不辍的精神密码。

王维平:根系西音情,国韵传海外

自从踏入这所底蕴深厚的艺术殿堂,西音人便已将家国情怀与艺术理想镌刻于血脉深处。在这片孕育着无尽创意与才华的艺术沃土上,一代代西音人辛勤耕耘,矢志不渝地守护着音乐文化的传承与创新,涌现出了诸如赵季平、和慧、张豪夫、阎惠昌等享誉海内外的杰出校友艺术家。这份使命更跨越重洋,连接起海外的西音学子,他们根系母校,守望相助,将中国音乐的独特韵味与民族精神传承致远。

王维平是一位在海外长期致力于传播中国音乐文化的艺术家,早年毕业于西安音乐学院琵琶专业,后在法国获得民族音乐学博士学位。如今,她身兼法国中国琵琶艺术协会主席、巴黎中国文化中心孔子学院琵琶教授之职,以琵琶为媒介,将中国传统文化的韵味远播至海外。她的艺术人生,不仅展现了个人的才华与努力,更是西音人在海外坚守文化根脉、不懈耕耘的真实写照。

求学岁月塑人生

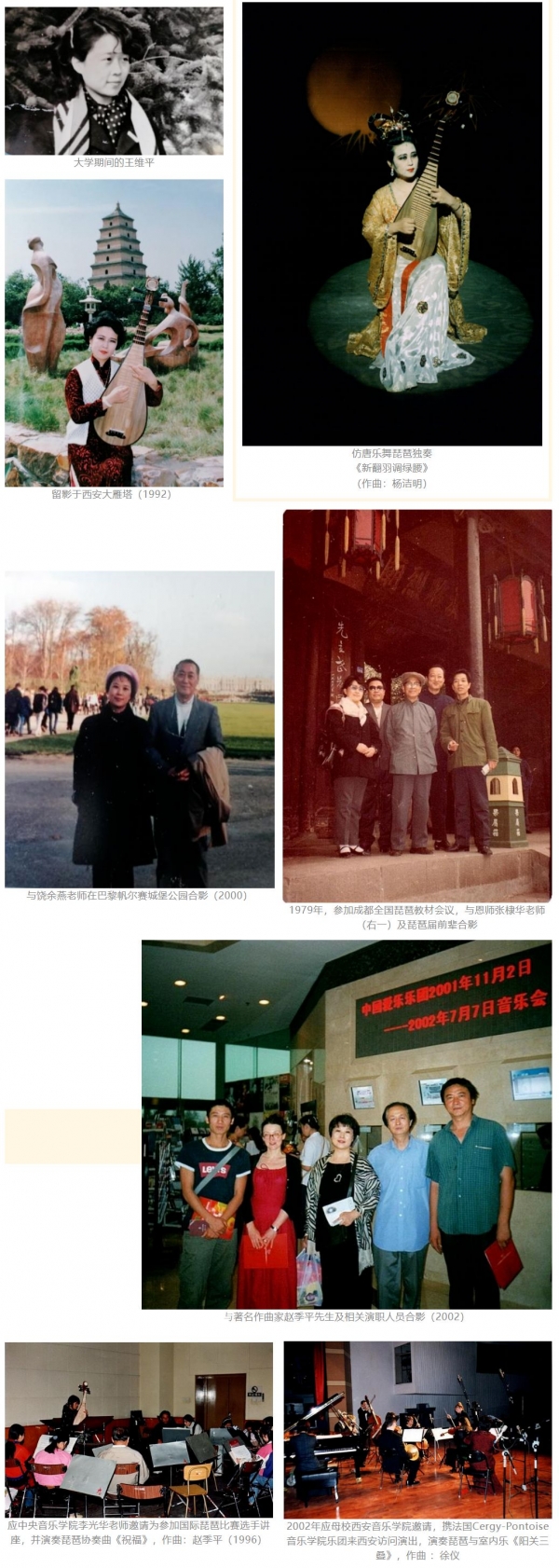

王维平出生在西安的一个艺术世家,受家庭教育的熏陶,她自小就酷爱音乐,在同辈中展现出早熟的音乐才华,还担任过数百人少年合唱团的小指挥。1972年,王维平顺利考入西安音乐学院附中,开始接受正规的琵琶训练。

五年的附中时光,她将无尽的热爱与执着倾注手中琴弦,并以出类拔萃的成绩留校担任琵琶教师。80年代初,她怀揣着对音乐的更高追求,再次考入西安音乐学院深造,并提前一年毕业进入陕西省歌舞剧院古典艺术团,正式开启琵琶独奏演员的人生之路。时至今日,王维平已参与过千余场演出,在国内外文艺汇演中屡获殊荣。1988年,王维平与陕西省交响乐团合作《草原英雄小姐妹》琵琶协奏曲。1992年,与西安音乐学院民族管弦乐团合作演奏了著名作曲家赵季平先生创作的《祝福》琵琶协奏曲(修订版)的首演。1997年,王维平还为赵季平作曲的《春江花月夜》录制了弹唱版唱片。

回忆求学岁月,王维平充满了对母校西安音乐学院的感恩。在西音的日子里,老师们不仅在学术上给予了她专业的指导,更在事业的道路上助她前行。著名琵琶教育家张棣华先生是王维平的启蒙恩师。张老师教学严谨、认真,将琵琶演奏技巧和艺术内涵深入浅出地传授给学生,并始终强调基本功的重要性,从手指力度到音色控制无一不精,为王维平日后的艺术道路奠定了坚实的基础。大学期间,王维平还有幸得到著名古琴艺术家李仲唐先生的指导。李先生“吟诵班”式的弹唱教学,让她对戏曲、琴歌的韵味有了更深刻的理解。而提起饶余燕先生,王维平更是满怀敬意地说:“饶先生不仅在专业创作上给予我‘神来之笔’的指导,更是我事业成长道路上的指路明灯。”在饶先生的指导下,王维平不仅在艺术造诣上获得较大提升,更找到了明确的人生前进方向。

“我的成长离不开母校,感谢母校的培养”,王维平动情地说道。在赵季平、饶余燕、鲁日融、高士杰、张棣华、李仲唐等老一辈艺术家的熏陶和指导下,王维平逐渐悟得琵琶之精髓,形成了音色优美、韵味丰富、含蓄细腻、刚柔兼备的演奏风格。青葱求学岁月塑造了她的艺术人生,为她在艺术领域的成就打下了坚实的基础。

国韵声动扬海外

出于对多元文化艺术的渴望,1994年,王维平远赴法国巴黎高等师范音乐学院深造。当时,国外没有琵琶专业,她转而选择了西洋声乐专业。因缘际会,让她将西洋声乐的精髓与琵琶技艺相融合,形成了日后独有的琵琶弹唱艺术风格。

初来法国留学留影(1994)

在与西方乐团合作的初期,王维平面临诸多挑战。国外的演奏与国内完全不同,特别是在20世纪现代音乐风靡欧洲的语境下,中国传统音乐与现代审美的结合显得尤为复杂,仿佛是古老与现代音乐之间一场实验性的探索与碰撞。据王维平回忆,与著名法国现代派作曲家Fabien Téhéricsen的一次合作中,作曲家仅给出了16个提示乐句,要求演奏家即兴发挥。那种无调性、不规则节奏以及基于计算逻辑的创作方式,让习惯了传统音乐风格的王维平一度不得其法。经过与作曲家不断地交流与磨合,王维平逐渐悟到:尊重和了解不同音乐的规律和风格,同时恰如其分地加入中国传统的音乐语汇,是跨文化音乐交流中最重要的融合之道。

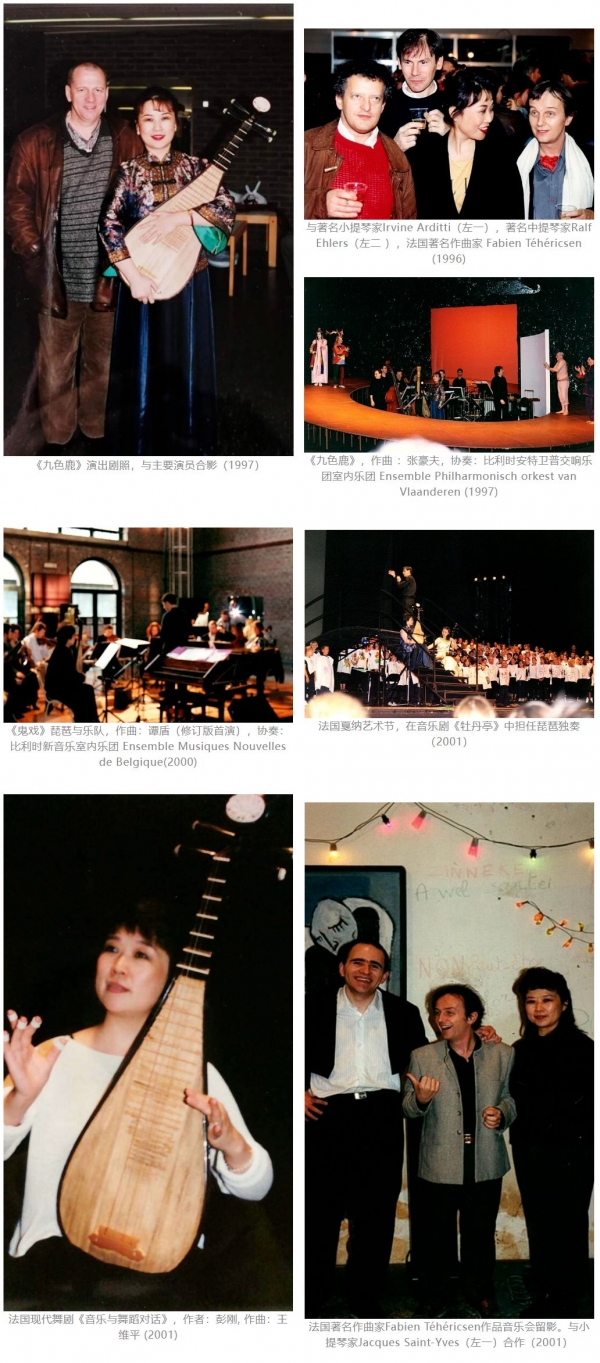

多年来,王维平与巴洛克乐团等多个欧洲知名乐团合作,先后在德国、比利时、意大利、英国、西班牙等 20多个国家演出。她注重传统与现代的融合创新,使中国传统音乐在高雅的艺术殿堂获得广泛的认可和关注。期间,王维平与著名作曲家及交响乐团合作的主要作品有:1996年,与英国著名弦乐四重奏quatuor Arditti、法国梅花小组合作《Noich》(作曲:Fabien Téhéricsen);1997年,担任法国现代舞剧《阳关三叠 》(作曲:Fabien Téhéricsen)的琵琶独奏;2000年,在著名作曲家谭盾先生创作的室内乐作品《鬼戏》中担任琵琶独奏;2001年,担任法国现代舞剧《音乐与舞蹈对话》(作者:彭刚)的音乐创作与演奏;2006-2007年,与伦敦交响乐团合作,担任中、英、法合制音乐剧《西游记》琵琶声部的演奏;2009年,与法国Romans音乐学院合作,演奏《现代音乐与中国乐器“园”》(作曲:Marie-Hélène Bernard)。

值得一提的是,1997年,王维平与比利时安特卫普交响乐团室内乐团携手,精彩演绎了由西安音乐学院特聘教授、比利时布鲁塞尔皇家音乐学院张豪夫教授创作的音乐作品《九色鹿》。作为同在西音成长的艺术家,王维平和张豪夫以音乐为纽带,相互支持,共同推动中国音乐在海外的传播与发展。

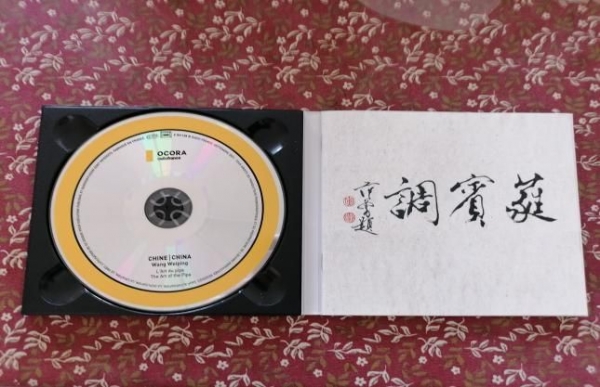

王维平与《九色鹿》作曲者张豪夫教授合影

在法国及欧洲长达30年的舞台生涯中,王维平不仅与一流交响乐团及知名作曲家合作,还积极参与各类艺术普及和公益活动,其中尤为重视中国音乐为普罗大众了解和欣赏的机会。从国家电台邀约到各种大众化艺术节,她精心策划每一次表演,演奏曲目涉猎范围极广,除现代音乐作品外,还包含大量的中国传统曲目,如《草原小姐妹》《十面埋伏》以及仿唐乐舞《蕤宾调》等。1997年,王维平应法国电台邀请,举办“中国琵琶独奏音乐会”。同年,为法国电台OCORA公司录制中国琵琶唱片专辑“蕤宾调”,并荣获世界民族音乐大奖。“我了解欧洲观众的口味”,王维平自豪地说。她通过采用琵琶弹唱等富有中国特色的表演形式,成功地促使中国音乐和欧洲观众产生了共鸣,即使观众未曾踏足中国,也能从音乐中感受到中国深厚的文化底蕴,这正是王维平矢志不渝传播中国音乐文化的丰硕成果。

王维平琵琶独奏专辑《蕤宾调》(1997)

敦煌琵琶谱解译与创新

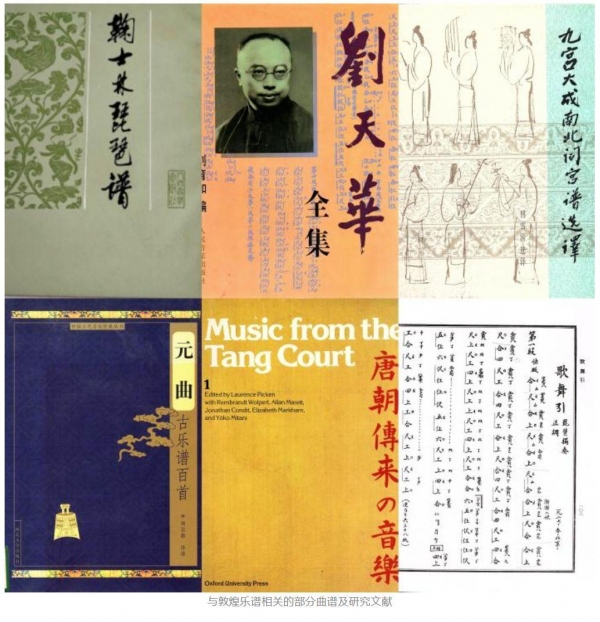

终身的学习和求索是王维平不断攀升艺术高峰的路径。她一方面躬身致力于跨文化音乐交流工作;另一方面,她从敦煌乐谱的学术研究入手,十年如一日,以坚韧的毅力攻破了多项学术难题。王维平首次用南音琵琶成功解译和演奏敦煌琵琶指位谱,她的博士论文《敦煌琵琶谱原件解译研究》被作为范文,收藏于巴黎索邦大学国家图书馆,为敦煌文化的传承作出了重要贡献。

1982年,王维平为叶栋先生的“敦煌乐谱解译”工作担任试奏,这是她第一次接触敦煌琵琶谱。在后来的十年间,她在陕西省剧院访唐代乐舞剧组担任独奏演员,演奏杨洁明先生编曲的《新翻羽调绿腰》,为日后进行敦煌琵琶谱解译工作打下了基础。

在敦煌琵琶谱的研究成果中,最具有争议的是节奏问题。为了对敦煌乐谱进行更为严谨和详实的研究,2011年,王维平专程赴上海拜访《敦煌乐谱解译辨证》的作者陈应时先生。她通过潜心研究陈应时、林谦三,叶栋,席轃贯,何昌林等前辈的大量文献资料,逐一辨析各种疑难点。同时,她不仅学习了南音琵琶和日本雅乐琵琶等不同乐种的演奏技巧,还深入钻研了《鞠士林琵琶谱》《刘天华全集》等乐谱和研究资料,以求全面解读敦煌琵琶谱。凭借多年琵琶演奏的敏锐直觉,她成功对应了敦煌乐谱的每个符号与音高,进而得出了敦煌琵琶指位谱的研究结论。谈到解译敦煌琵琶谱的学术难题时,王维平始终强调:“研究传统,我们一定要尊重原谱,并从传统中汲取智慧,探索问题的一般规律,寻找新的灵感和创新。这是我们现代音乐人需要敏锐把握、参照的准则和方法。”

在进行敦煌乐谱解译过程中,王维平与作为软件工程师的丈夫珠联璧合,将敦煌琵琶谱字编成电脑符号,编译了《敦煌琵琶谱》电脑软件。一首曲谱输入电脑 3秒后,可以直观地显示对曲谱旋律及音位规律的分析,并自动生成演奏效果,进行研究内容的纠错,大大提高了解译效率和准确度。

在科技与艺术的“联姻”下,王维平十年磨一剑,终于破解了敦煌琵琶谱的指法弹奏密码,让今人重温了盛唐燕乐的琵琶神韵。在提交博士论文时,她已完全掌握南音琵琶演奏 25首敦煌琵琶曲谱及编号为p3808的原件指位谱,并对p3808的残缺部分进行了修复工作。

因在敦煌乐谱研究方面的突出成就,2013年,王维平受西安音乐学院邀请,回母校参加“敦煌乐舞国际学术研讨会”。2014年,王维平的研究成果《敦煌琵琶谱解译论证及电脑软件开发》被收录在《敦煌乐舞研究文集》中出版。同年,该研究成果荣获“太极传统音乐奖”国际项目推荐。据了解,该奖项每两年颁发一次,特别授予在全球传统音乐表演、传承、理论和传播领域有杰出贡献的团队和个人。

潜心育人架设音乐之桥

近年,王维平把传艺不同国家、种族的学生作为自己事业的重心,矢志不移地架起中外音乐之桥。

谈及自己的教学工作,王维平表示,她教授的学生来自不同国家,专业程度不一,年龄涉及7-70岁之间。但这些学生有一个共同的特点,就是热爱中国文化。面对多样化的学生群体,王维平展现了极大的耐心,为每个学生量身定制教学计划。她始终把保护学生的学习兴趣放在首位,在教学中采用琵琶弹唱的方式,不仅丰富了琵琶的表演形式,还让学生深刻感受到中国古诗词所蕴含的美好意境,极大地激发了他们的学习兴趣。

在她的指导下,众多学生在舞台上自如地表达对中国音乐的深厚热爱。此外,王维平的女儿苏菲也在她多年跨文化视野的培养下,成长为一位精通钢琴和琵琶的青年演奏家,成为中西方文化和谐交融的生动例证。苏菲积极参与了很多中外音乐交流活动,包括2014“中法年”,在陕西举办的《丝绸之路国际音乐会》、2016年第二届法国国际戏剧节、2019年纪念贝多芬作品音乐会、2020年纪念肖邦作品音乐会等。2024年,苏菲在法国国际钢琴比赛中荣获银奖第二名,更斩获了巴赫、富黑及巴洛克音乐演奏诠释评委会的最高奖项。

“舞台上的每一分钟,要走心,更要打动自己,打动观众。”这是王维平对自己多年艺术经历的总结。正如著名爱尔兰裔美国剧作家尤金·奥尼尔所说:"文化的传播,是连接过去和未来的桥梁。"王维平就是这样一位根系母校,并致力于跨文化传播中国音乐的艺术家。她的音乐旅程始于西音,承恩师之志,饱含家国情怀;她动心、动情,坚守艺术理想,用琵琶架设中外音乐文化的桥梁。她的艺术人生是一辈又一辈西音人在海外恪守初心、耕耘不辍的真实写照。沿着老一辈西音人的足迹,我辈必将凝聚西音精神之魂,用艺术自觉扛起中国文化传承之重任,坚定不移架设璀璨的中外音乐之桥!

(本文为西安音乐学院“西音精神铸魂育人——大学精神培育与大学文化研究”校内专项科研项目。项目负责人:王薇;成员:高贺杰,孙劭敏,王旭茹,李妍星,张恩瑄,庄晨欣。策划:高贺杰;编导:高贺杰,王薇;文字:王薇;采访:高贺杰,王薇,李妍星,张恩瑄,庄晨欣;视频制作:贾黎。本图文、视频版权归西安音乐学院党委宣传部所有,转载请注明出处。)