传承是发展的前提,也是发展的基础。假若不能传承、发展形形色色中国民族乐器的特色、韵味,以及前辈艺术家创造的经典曲目,精湛技艺,也就很难超越民乐的美学内涵。

近百年来,笙和中国民乐始终围绕着古今之变,中西之异的命题而发展,其中,对传统与现代的思考使得许多民族音乐家穿梭于历史之间。他们一方面接受传统的滋养,一方面又要吸收西方的营养,这历史间的穿梭意味着他们对传统的尊重和对现实认同,也意味着他们对艺术创新立足于深厚的传统基础之上。36簧方笙是在东方与西洋的结合,民族与世界的沟通,古与今的对话中应运而生的。

历经了三千多年的笙,在历史上一直不断地变革着。早在三十多前,笔者在《乐器》杂志上发表论文《笙的沿革和发展》(载1986年1-2期)。全文以“笙形的方方圆圆”、“笙苗的长长短短”、“笙嘴长短的沉沉浮浮”、“笙簧的增增减减”以及“簧片、笙斗的林林总总”。细述了笙几千年来的变化。笙以它独特的造型,自由簧的吹吸发音,传统和声的独韵,深受人们的喜爱;但它半音不全,转调困难,音域不宽,簧多费气等缺点。因此,笙一直被有志之士在改革中尝试。难能可贵的是,我国制笙名家孙汝桂、中央民族乐团笙演奏家王慧中、中国广播民族乐团笙演奏家杨大明,为改革笙付出了艰辛的劳动。尤其孙汝桂、杨大明二位先生前后仙逝,王慧中老艺术家几十年来孜孜不倦地为完善36簧方笙呕心沥血,从36簧扩展到40簧,达到了三个八度。从某种意义上说孙汝桂、王慧中、杨大明他们代表了二十世纪晚期到二十一世纪初叶,对笙的创造性发展水平的高度,体现了这一时期笙在全国民乐改革中的地位及维度,丰富了笙的演奏特色与法度。

在各个不同的时代中,笙艺术家们以其自身对艺术的理解和认识,以其对一个时代需求的了解与应和通过革新发展,使中国笙在一脉相传的历史发展过程中,呈现出一种特殊的文化样态。那就是各自为“政”,出现了笙的音位不同,簧数不同,甚至形状也有差异。中国笙千古以来被视为正宗华乐,一体化的艺术观必然要随着人们的审美心理需求多样化而发生变革,产生分解。王慧中先生研究笙的历史,关注笙的现状,探讨笙的发展路径,不仅是为了笙的传承和发展,更因为笙在民族乐器中有着特殊的价值与地位。

民族音乐家欧阳中石先生说:中华文化是富有吸收力和消化力的。换言之,中华文化有着强大的包容性和融合力、化和力。民族音乐中的笙就是一个“和”字。“和”是人们追求的最高境界。《尔雅》中有“大笙谓之巢,小者谓之和”。《元史·礼乐志》上有“大者曰巢笙,次曰和笙”。“和”字本身就是数学中的术语之一。《说文》云:“和,调也”。《广韵》说:“和谐也,和,合也”。比如烹调,甜咸苦酸辣各不相同,调配在一起才能做成美味佳肴。再如五音,有清浊长短,疾徐刚柔,互相谐调,方能成为动听得音乐。因为笙具备丰满的和音,粘性的音色,它如同数字中的“加号”一样,能把丝竹管弦等乐器和谐地调合在一起,故而又叫“和”。36簧方笙音域宽广,半音齐全,和声丰厚而清纯,它的出现为民族乐队添了浓彩的一笔。

36簧方笙是从传统的方笙脱胎而来的,只有吸收众多精华,不断积累和丰富,才能逐渐脱代出来,从量变到质变,再加上改革者的努力,最终形成现在的36簧方笙。西方乐器经过工业革命,科学技术被大量地运用到乐器制造当中,如钢琴运用了杠杆原理,小号运用了活塞原理等,才逐步形成了较好的科学体系。王慧中告诉笔者,为创造36簧方笙,他们三人费尽心力。1974年他们得到了北京民族乐器厂的支持,并派该厂最有经验的制笙专家孙汝桂与王慧中合作研制36簧方笙。36簧方笙是在32簧方笙的基础上改革的,由于32簧方笙音管比较细,键子发音孔小,音量也很小。首先需要改进是扩大音量。王慧中向孙汝桂师傅请教,能否把芦笙的扩音管加到36簧方笙上。由于芦笙与36簧方笙的结构不同,芦笙的音管少,音管之间的空间大,可以插入扩音管。但是36簧方笙音管多,音管之间的空间小,加装扩音管几乎是一件不可能的事情。为此王慧中整日冥思苦想,终于想出新的创意。他把手握成管状,罩在36簧方笙键子的发音孔外边,这样同样可以起到扩音作用。这种新创意启发了孙汝桂师傅研制出了“侧开孔的扩音管”。这种新型扩音管开始在21簧24簧笙上应用,由简到繁不断地改进取得经验,最后孙汝桂师傅以他高超的技术,终于成功地把扩音管加装在36簧方笙上。新的改进使汉族的笙不仅扩大了音量,且音质音色更浑厚明亮,更适合现代合奏和独奏的需要。32簧方笙扩展为36簧方笙,笙体加宽使演奏不便。王慧中把后排两侧的高音笙苗截短。这个简单的设计既不影响发音也解决了笙体过宽的难题;赵伯纯是北京民族乐器厂制作乐器键子技术最熟练的老技师,他把32簧方笙下把按键改为中间按键,使持笙手法更加稳重灵活。赵伯纯还与王慧中合作研制了“活盖笙斗”,使笙的维修拆装更加方便。这些改进都使36簧方笙更加实用,被各生产厂家所采用。1975年36簧加键扩音方笙的研制基本定型取得成功,在海内外受到高度的好评。北京民族乐器厂厂长丰元凯把36簧加键扩音方笙视为该厂取得的重要科技研究成果之一。认定孙汝桂,王慧中和杨大明三人为该笙的合作研制人。并申报了2002年国家科技进步奖评选,得到文化部科技司提名。

当今,传统笙与36簧方笙在民族乐队中并用,各展所长,自然发展。学者刘梦溪在《传统的误读》中指出:“文化秩序中既有累积的旧传统,又有正在衍生的新传统,这两部分也是一种互相制衡的关系,通过互相制衡以保持文化发展的渐进性。”我们必须清晰地认识到“每个时代都有专于自己的传统,它固然有多种形式,但内核是人们背负过去来认识这个时代,有对以前的怀念,也有指向未来的路。很多时候,回顾传统反而能够更好地抵达未来。”因为,文化在发展的过程中,是不可能没有碰撞的,这种时代的变化,给予了每个时代的艺术家不同的承载量。传统文化其实是现代文明的源头,现代文化则是传统文化的发展。半个多世纪以来,中国笙面临着一个更新与发展的阶段,那就是如何在寻求向传统借鉴中,超越对西方的模仿。因此中国笙处于一个变革的时代,中国笙家们也处于不断思索、创新的进程中。王慧中先生和笙的改革家们,在传统的基础上探寻笙的革新之路,他们以全新的思维在传统中借鉴。求新和立新,延续中国笙的传统艺术生命。传统是一个发展中的事物,中国笙的发展与创新就是中国笙家在原有的传统基础上,通过创造,不断有所突破,有所提高。前人创新的成果,经过历史与实践的筛选后,沉淀下来才成为后人的传统。如果没有前人对笙不断创新和改良,哪来的传统?哪里还谈得上中国笙的发展?也就没有今天36簧方笙出现在民乐舞台上。36簧方笙的问世打开了笙的新视觉、新理念、新技术和新境界。

历史上的艺术复兴之路一般有两种途径:一是以古为鉴,二是以外为镜。三位笙改革家充分认识到中国文化是世界文化的一部分,把中国文化和世界文化割裂开了或对立起来是错误的。我们知道,中国传统文化具有极大的兼收并蓄的特点,善于吸收外来文化,他们一手伸向传统,一手伸向西洋,在民族化、大众化的总目标下殊途同归。在36簧方笙之所以呼吸省力、按音快速、增音方便、转调灵活,主要是借鉴了西洋木管乐器上的“波姆键”。一百多年前德国长笛演奏家兼乐器制作的改革家赛奥德·波姆发明了金属按音键,从而在世界上流行开来。引进为了更新,把引进的加以同化,使之成为中国笙新的机体的组成部分,使原来传统笙得到了丰富和发展。王慧中先生深情地告诉笔者:若不是众多前辈笙演奏家对笙的不断改革实践,音乐界学者们将丰富的笙资源进行梳理,我们才能积水成渊,革新创造出36簧方笙。由此,笔者认为科技与艺术虽然分别属于人类理性的结晶和感性的智慧,然而它们的共同之处则在于,它们在本质上都是通过创造来影响人类和世界发展的一种本领,在推进人类文明的进程中互相发生着关系。

1986年6月,在武汉召开的“全国笙规范化研讨会”上,中央民族乐团著名笙演奏家王慧中先生,在全国首次的《中国笙名家独奏音乐会》上,我第一次见到了孙汝桂、王慧中、杨大明共同研制的36簧加键方笙。继胡天泉《阿细欢歌》、唐富的《木叶情》、高沛的《龙凤呈祥》、孙友的《欢乐的泼水节》之后,王慧中用36簧方笙演奏了由他创作的《傣乡风情》,又加演了他改编的《四小天鹅舞曲》技惊四座,这两首代表作穷尽了加键笙语汇的可能性,他以柔为美,以清为高的演奏,受到音乐理论家、作曲家和笙演奏家们的肯定。笔者作为此次会议和演出的发起者和组织者,翌日撰写了《诗情画意的“傣乡风情”》一文,登在了《长江日报》上。

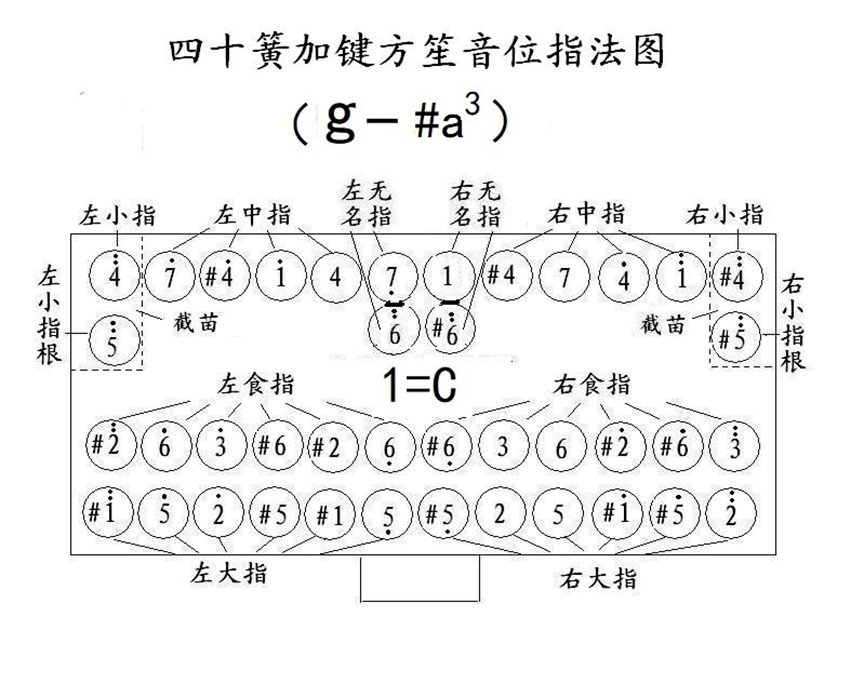

王慧中先生从青涩的小伙到童颜鹤发的老者,以笙为伴几十年,自诩为“笙痴”。遗憾的是孙汝桂、杨大明两位大家已先后仙逝。古之“成大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志”。花甲之年的王慧中先生仍痴心不改,继续查阅史料,吸收前辈和时贤的营养,剖析笙的发展过程,精审梳理,依然扯不断对36簧方笙的那份牵挂。为了完善改良笙,使它达到完美科学的效果,他将36簧扩展为38簧,进而到40簧。并充分利用笙斗的方寸之地,在不增加笙斗宽度的前提下使笙达到三组音域,十二半音齐全,多民族特色音阶以及调性使用的范围都可以圆满解决。40簧方笙不仅可以得心应手地演奏四、五、八度的传统和声,为传统管乐器唢呐笛子伴奏,还可以流畅地演奏外国乐曲,如《西班牙斗牛舞曲》、《波尔卡》、贝多芬的《小步舞曲》、柴可夫斯基的《拿波里舞曲》、《流浪者之歌》等。尤其值得一提的是俄罗斯作曲家里姆斯基 .科萨科夫所创作的《野蜂飞舞》 。这首乐曲在世界乐坛广泛流传。演奏这首乐曲的乐器不但要有相应宽广的音域和完整的半音阶,演奏者还要高超的演奏技巧。这首乐曲成为中外各种乐器炫耀技巧的曲目。王慧中为了完美的演奏这首乐曲研制了40簧方笙。他在原来36簧方笙的基础上不扩大笙斗的宽度充分利用笙斗的方寸之地,用“单苗双键组合管”的办法巧妙地扩大了音域,把36簧方笙扩展为40簧方笙。成功地做到一音不减完整地演奏《野蜂飞舞》,乐曲的结尾句由小字组e至小字三组a,二十九个音的组成的半音阶演奏一气呵成。这首乐曲开创了笙的半音阶演奏技巧。新的技巧也促进了作曲家的创作。王慧中所在中央民族乐团团长著名作曲家刘文金在他的改编的民乐版的钢琴协奏曲《黄河》中的“保卫黄河”和二胡协奏曲《长城随想》中的“烽火操”,就运用了36簧方笙代替长笛快速演奏上下行半音阶,成功的表现了“风在吼,马在叫”的战斗场面。为现代民族管弦乐的交响化做出了新的的贡献。

五十多年来,演奏36簧方笙者,已成千盈万,一时,邀请王慧中先生去海内外示范演出、教学、讲座纷至沓来,接应不暇。在这看似一路灿然中,殊不知,为改革36簧方笙,王慧中先生却是尝尽艰辛。乐器学科技与艺术结合的典型例子,有着明显的交叉科技,它牵扯到音乐学、美学、声学、物理、化学、机械制造、手工艺和材料学等等,可以说,任何一个单独学科都无法提供完美的解决方案。

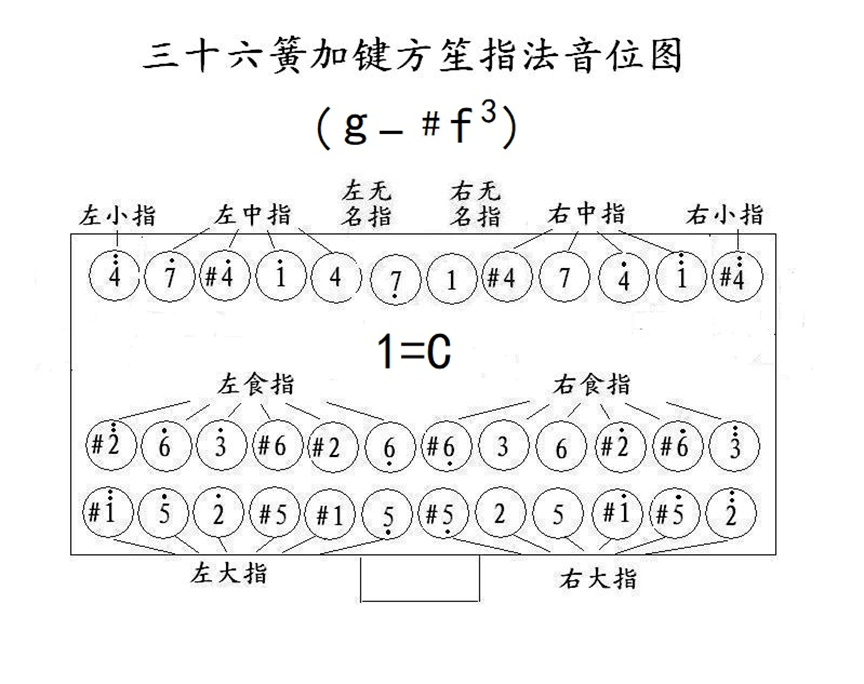

王慧中极为尊重老一辈笙演奏家。1963年中央广播民族乐团的杨大明先生改革成功了32簧方笙。王慧中虚心向前辈学习,在杨大明的帮助下定制了32簧方笙,用它在在合奏中发挥了良好的效果。1973年王慧中把舞剧《红色娘子军》选曲“快乐的女战士》改编成笙独奏曲,明显感觉到32簧方笙的音域和音量还达不到要求。王慧中要对它进一步改革,扩展音域扩大音量。王慧中博览群书,查阅史料。他发现中国春秋战国时代的“竽”曾盛行一时。东汉许慎的《说文解字》中有:“竽,管三十六簧也”。唐诗中也有“玉桃花片落不住,三十六簧能唤凤””凤凰三十六,碧天高太清”等优美的诗句启发了王慧中,让失传已久的三十六簧竽重现于世。他设计了一种新型的36簧方笙,音域扩展为音域为小字组g至小字三组#f。使它成为一件既能合奏又能独奏的乐器。

一种改革乐器能否成功推广与相应的演奏实践是分不开的。随之36簧方笙空前普及,王慧中先生认为改革笙的演奏与教学不能失去传统。他进而把自己擅长的传统方笙的传统和声、传统技巧和传统风格与36簧方笙笙现代技巧相结合,在演奏上取得了巨大的突破。他不但能吹奏《土耳其进行曲》、《西班牙斗牛舞曲》、《马刀舞曲》、《快乐的女战士》、《四小天鹅舞曲》等这些以单音、和弦为主的中外乐曲,也能用三十六簧方笙演奏《文成公主》等传统风格的曲目。笙协奏曲《文成公主》原为传统笙所作,他用了36簧方笙演奏此曲完全保持了原曲的传统和声和呼舌、花舌、打音、锯气、颤指等传统技巧,不是笔者亲眼所见,真令人难以相信。在保持传统的演奏特色的同时,他还发挥了36簧方笙的自身优势,在第三章“风雪途中”多处加入了上下行半音阶表现了风雪交加的场面,丰富了原曲艺术表现力。这首协奏曲体现了王慧中关于“36簧方笙演奏技巧必须走传统与现代相结合的艺术道路”。把36簧方笙的演奏技巧推向了一个前所未有的新的高度者。

值得一提的是:在三十六簧方笙的音位上,他们做出了重大的改革。在36簧方笙舍弃了原有传统笙音位,采用了十二半音由低到高按螺旋式的排列。这种有规律的全新音位排列更适合现代民族管弦乐的需要,但是在演奏传统和声造成不便。王慧中认为老祖宗留下的传统特色不能丢掉,一件乐器的改革必须要在保持传统特色基础上加以创新。他经过几十年的探索和刻苦练习,终于既能演奏传统名曲《凤凰展翅》又能演奏世界名曲《野蜂飞舞》,使36簧方笙在演奏传统和声上取得重大突破。

为了很好地宣传、推广36簧方笙,王慧中先生创作了36簧方笙独奏曲《傣乡风情》,在这首专为36簧方笙量身定做的曲子,他突破了以往大都在西方三部结构上做文章,而使用了传统多段体连缀的形式,以中国五声音阶的架构交织并举,且带小标题1竹林萧声、2孔雀婀姿、3情侣欢舞、4泼水盛会。表现了传统的“起、承、转、合”。乐曲结构充满了创造性,它是中国笙在千年时空流淌中的轨迹。乐曲中既有笙传统的“呼舌”与“颤指”,又有“分解和弦”的自我伴奏和“复调”手法;不仅有快速地连续十六分音符的上行与下行,如水的波浪,似人们的欢乐心情溢于言表,还有宛如行运流水的五声音阶,波光云影,音乐透明晶莹,有着传统笙本真的美,诗意的美,也就是中国民乐的意象之美。他将中国传统乐曲技法与现代作曲法巧妙、精到而完美地结合起来,达到了浑然一体,水乳交融的地步。他对键笙技巧的控制,两手触键的亲和力,都不失为当代的范本。已达化境的技艺,也让他加键方笙中蕴含深厚的人文精神。乐曲中的悠扬旋律,清新曲风,饱满的情感,加之王慧中独特的演奏技法,使得《傣乡风情》成为加键方笙第一曲,而风靡海内外乐坛。

《傣乡风情》不仅成为36簧方笙的经典曲目,还是中国音乐家协会主办的“中国民族乐器独奏金钟奖大赛”的比赛曲目、台湾省历届国乐大赛的决赛曲目、中国民族管弦乐学会笙考级九级曲目、上海音乐学院笙研究生入学考试曲目、考级十级曲目。可见评价之高,流传之广。

中国演奏家常常把大型民乐合奏、协奏曲喻为“开河”,对那些优秀的独奏曲则比为“掘井”。听王慧中先生无论演奏如行云流水的《欢乐的女战士》,还是花底流啭的《凤凰展翅》,或是悠扬远达,缕缕不绝于耳的《傣乡风情》等曲目时,使听众确有身临井栏之感,井口虽小,曲虽不长,却能在一泓清水中见到他深厚的演奏能力。他演奏的几首键笙,更是如数家珍,轻车熟路。《文成公主》原本是一首传统圆笙的协奏曲,经王慧中先生的移植后,乐曲风格之浓郁,演奏轻重之疾徐,布局抑扬之顾盼,透出了韵律的特色。使全曲别开了新生面,成为歌颂汉藏人民团结的佳作。此外,他改编演奏了交响音乐《北京喜讯到边寨》《打虎上山》,把传统和声融入现代技巧之中,演奏奔放纵逸,也各尽其妙。

乐器改革的现代化、演奏演奏的现代化,使人们对笙产生了颠覆性的认知。键笙连接古今,贯通中西,多维的演奏理念,立体的时空交汇,成为中国笙改革的里程碑。但万变不离其宗,36簧方笙仍是中国笙,它的发音原理仍是自由簧的吹与吸,且簧片上仍涂着用铜盘与绿石磨出的“绿石浆”,发出了金振玉和之音。彰显了笙的本原性的旋律线条,吹出了中华之“韵”。36簧方笙笙不是洋玩艺,更不是舶来品。它能纯熟地演奏一些外国作品,说明它的科学性和表现容量。但音色仍是中华民族正声且不可本末倒置。36簧方笙的广泛使用,已发展到国际范围,这是文化情境转变的征兆,也许36簧方笙在传统与当代,东方与西方之间找到了一个契合点,成为备受关注的话题。“艺术的价值是创造,艺术是不能复制的,艺术家面对的永远是一个未知数和崭新的世界,伟大的创造力才是我们的传统”。王慧中先生如是说。要让中国民族音乐发展成世界性的音乐艺术,就必须让民乐走纯正的,独具个性色彩的,还未被同化的属于自己的路。王慧中先生从36簧方笙的研发到舞台实践,对36簧方笙演奏技能的开发,已初步形成了36簧方笙方笙的演奏方法、规律、法则,并创造性地渗透、融合了传统笙的特色和美学精神。

结 语

中华传统文化由于具备丰厚的人文内涵,是中华民族精神之根脉,薪火相传,所谓中华民族,是现今由华夏族演变成来的汉族以及其他少数民族的总称。倾听键笙的古朴而灵动的乐声,感受中华亘古不息的生命张力。键笙的横空问世,它的笙音力透千古,激起了现代听众心灵深处的回响,经过千漉万淘的改革,使它民乐菁华精光四射,魅力无穷,深受广大吹笙者们的青睐。

著名笙演奏家王慧中先生对笙的改革,内心蕴藏着巨大的激情和能量,孕育着坚韧不拔的意志品格,矢志不渝的改革精神,激扬飞跃的创新能量,令人钦佩。他拥有舞台上下众多的守望者,是笙学艺术的希望所在,让传统艺术走近更多笙爱好者,使他们成为民乐的未来。