笙鸣千年,蕴藏着中华文明的律动。这将是一场传统与现代、学术与演奏、科技与艺术相交融的文化之旅。讲座从笙的名字讲起,串起笙的声音、造型、精神内核、文化内涵、历史典故,构建立体的中国笙文化图景。

当一根竹苗破土而生,当一片簧片震颤成音,当一只葫芦承托起文化哲思——笙,应运而生。它从女娲相关神话中走来,在甲骨文的“龢”字里凝结信史,借凤凰的羽翼传递妙音,终成跨越千年的灵魂韵律。这场讲座,将带我们循着笙名,听着笙音,触摸鲜活的中国文化印记。

笙声鸣,生万物

笙,是天地间生命的音韵。

它的名字里藏着中国人对生命的敬畏 —— 上为竹,下为 “生”,仿佛万千草木从土地中拔节而上。

清 木黑漆描金双龙戏珠纹斗笙

故宫博物院藏

笙斗如孕育万物的原野,而错落有致的竹管排列则蕴藏着天地之间的精神气韵和社会秩序,诉说着“正月之音”的蓬勃。“穿匏达本”的笙管,暗合人类繁衍的密码。于是,贵州苗寨的芦笙节上,小伙儿的吹奏成了爱情的信号;《春节序曲》的旋律里,笙音一响,便是春回大地的生机。

“穿匏达本”的笙

图源:《中国捧笙演奏手法及相关笙制历史探源》,张月《中央音乐学院学报》202502

苗族芦笙节

笙韵和,天地和

笙,是和谐的化身。

殷商甲骨文“龢”

三千年前的甲骨文中,它叫 “龢”。形从“龠”,是数根竹管相拥;声从“禾”,是数个笙音和鸣。

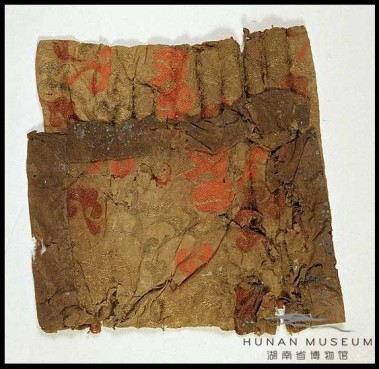

1972年,长沙马王堆一号汉墓出土的竽律衣和一套竽律

东汉《说文解字》说“龢,调也”,一语道破它的使命:在乐队中既是“粘合剂”,让唢呐的嘹亮、笛子的清越、钟鼓的厚重,融和成一首圆融的歌;也是“定音器”,为各种乐器提供的“心跳基准音”。

凤翼展,吉祥生

笙,是凤凰的化身。

西晋《笙赋》写它“望凤仪以擢形,写皇翼以插羽”:笙斗如凤身,笙苗似收拢的羽翼,笙嘴若衔珠的鸟喙,连声音都仿似鸾鸣 —— 王子乔吹笙引凤成仙,弄玉公主凭笙音觅得乘龙快婿,凤凰台上的合奏,至今还在李白的诗里回响。

跨山海,鸣天下

笙的故事,不止在中华大地。走进欧洲的笙,被称作“中国管风琴”。1777 年,它启发了管风琴、手风琴、口琴的诞生。从曾侯乙墓出土的2400 年前匏笙,到现代舞台上的圆笙、方笙、排笙......从宫廷雅乐的庄重,到民间社火的喧闹,笙用一根竹管的韧性,串联起东西方文明的对话。笙起处,万物生;和鸣中,天下同。我们听见的何止笙音?那是文明的韵律,是东方智慧在血脉中的震颤。

《笙名鹊起—中国笙文化漫谈》

时间 | 8月17日 周日 14:00

主讲 | 张月

中国艺术研究院副研究员,音乐学博士,艺术学出站博士后。自幼师从胡天泉先生学习笙演奏。曾获教育部颁发的博士研究生国家奖学金、中国博士后科学基金一等资助、中国艺术研究院青年人才资助等,国家重大项目子课题负责人。论文与笙演奏曾获国家级、省部级比赛金奖/一等奖、银奖/二等奖等奖项,在《文艺研究》《中央音乐学院学报》等学术期刊发表数篇论文。主讲中央广播电视总台《中国传统乐器公开课》笙专题“中国之笙,中国之声”;中央电视台音乐频道“风华国乐”栏目“清新隽永中国情——名家名器名曲”笙专场主讲嘉宾;“钟鼓喤喤——故宫博物院宫廷乐器展”笙专题主讲及演奏专家。

讲堂内容

· “我有嘉宾,鼓瑟吹笙”...笙,是孩童时诵读的《诗经》金句;

· “滥竽充数”“四海笙歌”“笙歌燕舞”...笙,是成语带给我们的丰富联想。

· “笙”为何叫笙?笙的声音、外形与名称有何关联?竽与笙,又是什么关系?

· 究竟是一种多么美妙的声音,成为古人的待客之礼、使齐宣王听赏时“必三百人”?

· 关于笙,又有哪些熟悉却又“陌生”的典故?从笙的名字出发,解码笙名、笙音、笙形中的生命哲学,体验礼乐调和的中式智慧。穿越《诗经》雅韵、传统礼制,见证笙如何以“和”为魂,鸣响古今中外。探秘中国笙文化,聆听从女娲造器到凤引鸾鸣的文明交响,感受岁月沉淀下的音律之美。

扫码报名