近日,一场别开生面的笙专业高层次人才教学互动交流活动在沈阳音乐学院成功举行。10月28日至29日,沈阳音乐学院与武汉音乐学院携手,共同举办了笙专业研究生教学互动交流系列活动。此次活动以其创新的“讲座+音乐会”深度融合模式,打破了以往专业院校间以理论研讨为主的大师班固有形式,为研究生教学交流树立了新标杆。

理念先行:专题讲座引领教学思考

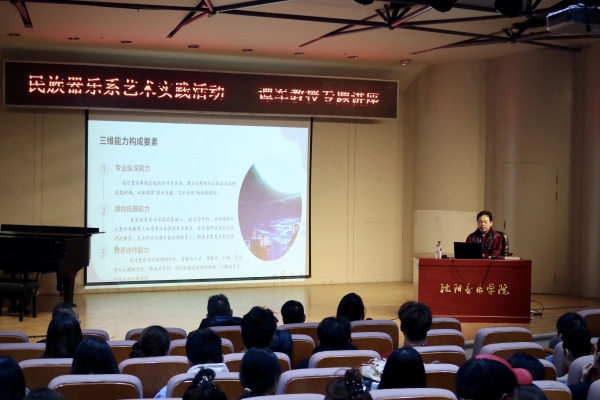

活动的首日,三场高水平的专题讲座为此次交流奠定了深厚的学术基础。武汉音乐学院研究生导师谭军教授作了题为《基于复合型人才培养视野下的笙演奏传承与创新》的专题讲座。他深刻指出,在复合型人才培养的视野下,笙演奏艺术的传承与创新必须突破单一技艺训练的藩篱,应致力于构建一个融合了传统技艺精髓、现代审美意识、跨学科协作能力及舞台实践创新的多维发展体系。谭军教授强调,当代笙演奏艺术的发展历程,本身就印证了复合型人才培养的必要性——既要深深植根于传统文化的土壤,又需通过持续的技术革新、学科交叉融合以及国际化视野,构建起该艺术门类可持续发展的宽阔路径。

紧接着,沈阳音乐学院研究生导师文佳良教授就《研究生教学如何适应新时代的需求》发表了见解。他聚焦于研究生教学的核心环节,从教学曲目的选择与拓展、教学方式的创新与变革、教学内容的广度与深度等多个维度,深入探讨了在新时代背景下,如何调整和优化教学模式,以培养出更能适应社会发展和艺术市场需求的高层次、创新型笙乐人才。武汉音乐学院研究生导师田野副教授以《一口气的智慧——笙演奏中“呼与吸”的阴阳平衡之道》做了阐述,将呼吸与道家阴阳哲学类比,通俗易懂又充满智慧。

实践为证:菁英音乐会奏响南北和鸣

理论研讨的余音未落,实践的华章随即奏响。10月29日,两校笙专业的菁英研究生们联袂登台沈阳音乐学院音乐厅,奉献了一场题为《笙音致远·南北和鸣》的交流音乐会。两院的笙专业研究生们同台竞技,精彩纷呈。曲目设计极具挑战与匠心,既有展现个人技巧与室内乐协作精神的重奏,也有考验集体默契与音响把控力的合奏;既有融贯的移植作品,更有充满探索精神的新创作首演作品《海殇—逝水沉思》,整场演出的最高潮,莫过于由两院学生混编组成的“南北联合笙乐团”共同演绎的经典笙作品《冬猎》。舞台上,来自华中与东北的青年才俊们心手相应,音韵相合,将北国冬猎的壮阔景象演绎得淋漓尽致。这不仅是技艺的切磋,更是艺术理念与音乐情感的深度交融,生动诠释了 “南北和鸣” 的深刻内涵,也将音乐会的热烈氛围推向了顶点。

用美妙的笙音对话,不仅展示了两校扎实的教学成果和学生们高超的演奏水平,更在旋律的碰撞与交融中,体现了音乐无界、艺术同心的深刻内涵,为现场观众带来了一场视听盛宴。充分展示了两院在笙专业教学上“守正创新”的丰硕成果。

模式创新:打破“围墙”的互动与实践

此次交流活动的成功举办,标志着专业艺术院校教学交流模式的重大创新。作为活动的策划人,沈阳音乐学院民族器乐系主任张科威教授在总结时指出:“本次两校之间的研究生教学互动交流活动,突破了固有的教学交流模式。过去院校间的交流多以‘大师班’等形式进行,侧重于理论阐述,而在互动性和实践性上有所欠缺。我们此次尝试,正是要打破横亘在两校研究生教学之间的那堵‘封闭之墙’,通过专题讲座启迪思想,再通过同台演出将理论付诸实践,形成从理论到实践、再从实践反馈教学的完整闭环。这是一种极具开创性的尝试,成效显著,意义深远。”

此次沈音与武音的笙专业教学互动,不仅为两校师生提供了宝贵的学习与展示平台,更为全国艺术专业研究生培养模式的改革与创新提供了可资借鉴的“沈武样本”,预示着未来专业音乐教育将更加注重开放性、互动性与融合性。