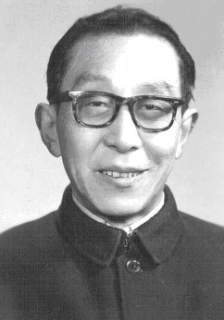

△宋景濂先生△

作者 | 宋景濂先生外孙女、浙江小百花越剧院 钱蓉

宋景濂先生生于1921年 4月11日,卒于1994年5月2日,世人誉之为“江南箫王”。他的一生乐品优雅,曲旨高悠,在长达几十年的漫漫人生风雨历程中,无不满怀着对洞箫深深的依恋之情。

我的外公出生在湖州埭溪镇上的一个音乐世家,其祖父精笛艺,父亲好吹笙,姑母、姑父喜弄琵琶与二胡。每蓬闲暇雅集,家庭的音乐会悠扬而始,传统音律,民间小调,吹奏得悦耳欢愉,舒心徜徉,埭溪镇上的民众乐于倾听之而围在其家宅门口久久不愿散去。外公自小亦乐在其中对此如痴如醉,良好的家庭氛围,使他从小耳濡目染,深得音乐熏陶,七岁那年他开始择学吹箫,从此迈出了长达六十多年的艺术征程…

△宋景濂先生洞箫吹奏△

忆起外公年少时练箫的情景,我的外婆盛菊影女士还曾经给我讲述了一段颇富传奇色彩的学箫经历。一个月明风清的夜晚,当时还在念初中的外公像往常一样,端坐在位于湖州东北部的飞英塔下练箫,箫声引起了过路的湖州白雀山法华寺宝丰方丈的注意,于是他主动收外公为徒,带入寺内悉心指教。这位宝丰方丈原系清末翰林,乃博学广识之士,其箫笛技艺堪称精妙,外公此后回忆起昔日学艺时的情景,都感慨万千记忆犹新,他曾说:“先师的教导十分严格,嘱其早晨练笛,晚间习箫,每天两小时,一年四季不得中断” 。“为锻炼持箫的腕力,先师每次都要在箫的末端悬上称砣,由几斤逐渐增加到一、二十斤。数九寒天,还要顶着刺骨的冷风冰雪练习唇功和指功,那怕是笛、箫成了冰尺,气从孔中吹进,马上结成了冰凌,都还不断抖索着继续吹奏”。因为被先师要求吹一个音就象一字千金,指头压下去,还没碰到唇就有音出来,如此这般艰苦磨砺了数年技艺大进,深得宝丰方丈的赞许。在拜别宝丰方丈时,方丈还送给了外公一支铜箫,一管铁笛。笛管上还刻了一首诗:“年来江上住,山水皆知音,长笛随君去,耳边犹有声”。 这两件至宝在此后的数十年间一直如同良师相伴在其身旁。此后外公不断参加演出实践,成为当时学生乐队的音乐骨干,手中的一管洞箫时刻不曾停歇,吹奏得出神入化。

△宋景濂先生与夫人盛菊影女士△

外公自其学生少年时代就有积极进步的思想,他曾用手中的笛子和洞箫来宣传抗日救国的思想与渴望和平的理念。当进步同学被白色恐怖迫害时,他毅然挺身而出,机智营救进步同学,被救的同学中就有中国著名女作家张抗抗女士的母亲,七十年代曾经在浙江省少年儿童出版社工作的朱为先老人。我的父亲钱宏根先生曾在2011年3月前往其住处探望,她因病重已不能开口说话,但是当年的那份患难救助之情不曾随着时间褪色,而永留彼此心间。

一九五六年,外公进入浙江民间歌舞团(现浙江歌舞剧院有限公司)出任民乐队队长,巡回演出于大江南北,名声日隆,广为人知。他的洞箫演奏,低音醇厚,高音漂逸,“花指”灵活,颤音绵密。他的“飞指”、“打音”,尤其是后孔的“打音”(颤音)极为流畅。他能用一管洞箫(六孔)熟练地吹奏各种“调法”。在庆祝中国共产党第八次全国代表大会的演出时,敬爱的周恩来总理在人民大会堂接见了他,并在酒宴上拍着他的手臂说:“老宋啊,我们要把中国的民族音乐搞好,外国的,总是人家的,我们是中国人!” 周总理的嘱托宛若一股暖流,激荡着中华民族的自豪感,给外公注入了新的血液,激励着他为民族音乐奋力搏进。

△宋景濂先生洞箫吹奏△

一九八四年至一九八七年,外公任中国民主同盟浙江省第五届委员会委员,一九八七年至一九九二年,任中国民主同盟浙江省第六届委员会委员,一九八二年六月,任中国民主同盟浙江省直属文艺支部主委(主任委员),一九八八年七月,任中国民主同盟浙江省直属文艺总支宣传委员。他的一生乐观豁达,平易近人,和善可亲,从事本职工作之余始终心存箫韵,对音乐艺术满怀希望。偶尔得空闲与同事们下棋聊天,同事们都会风趣地说:“老宋啊!你做什么都离不开一二三四五,都是哆唻咪发嗖,你的生活充满了“江南丝竹”。是啊!离不开音乐的外公到了退休的年龄依然离不开他挚爱的箫笛…

△徐匡华(左)与宋景濂(右)△

一九七八年,杭州成立了江南丝竹研究组,外公被推举为研究组组长,从此更是夜以继日的潜心研究洞箫、琴箫演奏。外公与他的音乐好友徐匡华先生,范世福先生,骆介礼先生等人一起编排了中国传统器乐“江南丝竹”。他还根据自己50多年丰富的演奏经验,用五言诗的形式写出了《丝竹演奏法要领》的学术性口诀。外公与古琴家徐匡华先生合奏的《思贤操》 、《平沙落雁》 、《和平颂》,被联合国教科文组织编入《世界音乐专集》。中央人民广播电台,省级市级电台及电视台都曾为他录音录像,播放他演奏的箫曲。中国国际广播电台还曾以《箫笛老人的春秋——访民间音乐家宋景濂先生》为标题,以他为主演奏的八支乐曲作贯穿,组织播发了一组专题报道。 一九八三年,外公应邀随中国丝竹表演艺术团赴香港演出。香港艺术中心的连续演出大获成功,现场观众拍案叫绝,演出引起了香港社会各界的强烈反响,新闻媒体更是奉上“江南箫王”、“洞箫奇人”等美誉。

△琴箫合奏《思贤操》

箫演奏:宋景濂 古琴演奏:徐匡华△

二十世纪七十年代后期,位于浙江省杭州市广兴巷5号(旧址)的这处外公居住地,成了音乐雅士们的聚集之所,更是集创作、编排、奏赏、交流、教学于一体的音乐雅宅。每每忆起儿时老宅里袅袅丝竹声,婉转悠扬曲,顿觉天籁之音沁人心脾。我似乎被“江南丝竹”那美音雅律推向美好未来,又似乎在那幻妙洞箫声里浸润着成长。

” 乐声优雅品性优雅一生好为和平颂

曲旨高远才品高远四海四乡思贤操

一代箫王 “

一九九四年我敬爱的外公宋景濂先生仙逝,上面即是剧作家钱法成先生所提之挽联,字字珠玑的表述是如此真实贴切又言简意赅。似水流年转眼间外公离开已经二十多年了,然而他的音容笑貌依然深深地镌刻在我们每个人的记忆中未有丝毫消逝,他的箫音雅乐依然萦绕耳际,绵绵无尽…

言有尽时情无终,仅以此文在外公宋景濂先生诞辰100周年之际追忆缅怀他。悠然岁月,尘世浮华,愿丝竹箫笛雅音,散入于凡尘世间。人已长逝,箫韵永存!