9月26日下午2:30,在沈阳音乐学院附中音乐厅如期举办了沈阳音乐学院院级科研课题结题音乐会《“立足红色经典 传承鲁艺精神”——以东北扬琴传承方式为例》。

此项科研课题的结题形式是音乐会演奏。当学院科研处委派的三名项目结题评委落座之后,音乐会主持人介绍了本项科研的研发意义等结题注解。

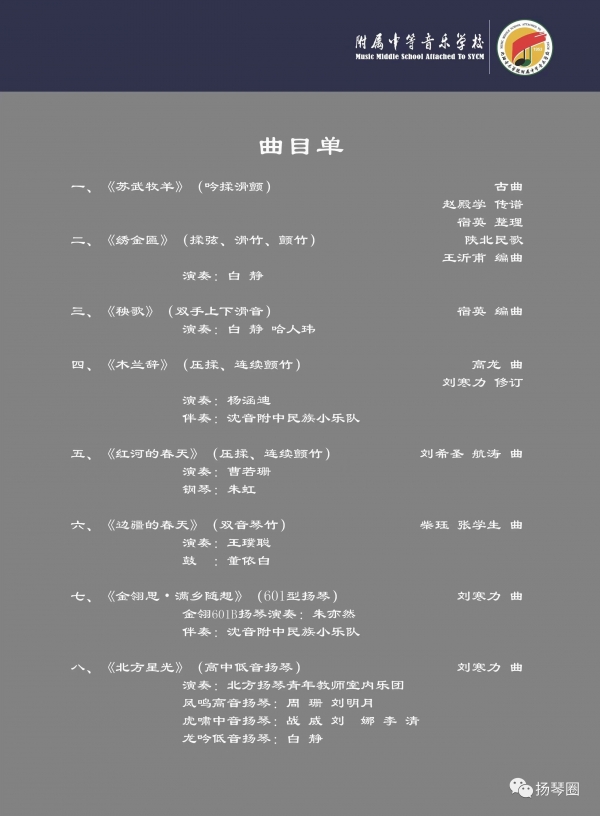

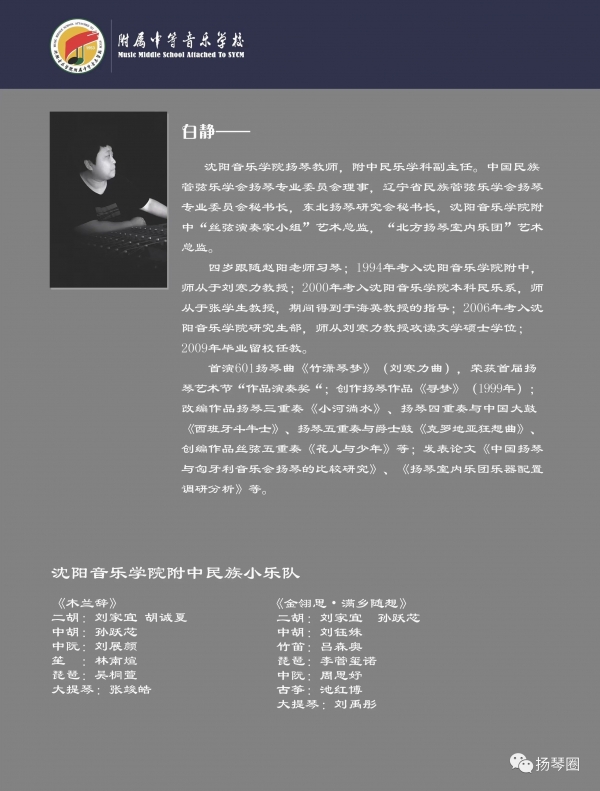

灯光闪亮之后,由科研项目负责人白静首先演奏了东北扬琴流派两位主要传承人代表曲目《苏武牧羊》(赵殿学传谱 宿英演奏版本)和《绣金匾》(王沂甫根据陕北民歌编曲)。科研以中国唱片为研究依据,展示出东北扬琴以独奏形成的流派特色和东北扬琴形成与发展的历史脉络。

音乐舞台表演艺术的传承从来都是以成功完成演奏为标志的。是一种动态传承,文字一万字也不如来一声。正是这个原因,当白静老师以娴熟的技法将东北扬琴音乐特色表现得淋漓尽致、韵味十足之时。当揉压、颤竹、滑音等技巧运用产生特定效果之际,东北扬琴那吟、揉、滑、颤的艺术特色随着音响与画面犹如穿越时空,跃然天宇的精灵,声情并茂地告慰先人-我中有你。

而随后演奏的是经典曲目-带慢板的《秧歌》,参与演奏的还有沈音附中的初二学生哈人玮,这种师生共同演奏传统经典正是体现出课题的宗旨-传承中华民族音乐文化,培养东北扬琴演奏的接班人。这种带领青年学生体验传统曲目的演奏历程更是一个艺术性传承的重要节点,会深深地将传统艺术的重要理念根植于专业学生的成长之中。

沿着东北扬琴发展的轨迹,新一代小传人上场了。有初中杨涵迪演奏的唱片版《红河的春天》(刘希圣 李航涛曲)和曹若珊演奏的唱片社录音版《木兰辞》(高龙曲 原名《木兰辞变奏曲》)。

在钢琴和小乐队的衬托下,琴声略有稚嫩却精气神十足的完成了。感染着在场观众,闻声如见其人(作者与首演者刘希圣先生)。这两首乐曲有个共同特点,都运用了吟揉和小三度压揉、连续颤竹等东北扬琴演奏技法。

《边疆的春天》是由东北扬琴流派第三代传人张学生先生与作曲家共同创作于1979 年,这是一首极富新疆风格的扬琴独奏曲,以优美的旋律描写了边疆地区各族人民载歌载舞,憧憬美好未来的场景。首演于1982年全国民族乐器观摩大会(北方片)。

音乐会演奏者为硕士研究生王璞聪。他演奏使用的是张学生教授发明创新的双音琴竹。而朱亦然演奏的《金翎思·满乡随想》(刘寒力曲 写于1989年 ),是东北扬琴传承性创新曲目,使用乐器的作者多年研制的金翎B-601扬琴,这也是东北扬琴在乐器创新传承方面的成果之一。

音乐会的最后一首乐曲是刘寒力老师2016年创作的重奏曲《北方星光》,作品寓意是教师所培养的学生们如今似星光闪耀在各自的工作岗位上,时隐时现,每当我们遥望星空会有届届学生身影历历在目之感。演奏团队是北方扬琴青年教师室内乐团。凤鸣高音扬琴演奏周珊、刘明月, 虎啸中音扬琴演奏战威、刘娜、李清,龙吟低音扬琴演奏白静 。她们是辽宁中青年扬琴教师代表,是北方星光的代表群体和传承东北扬琴艺术的中坚力量,乐曲恰恰也映透出她们承上启下地努力从事艺术教育的情景。

据悉,课题负责人白静为本场科研音乐会准备了近四年的时间。她表示,这场中青年教师和部分学生组成的演奏科研团体,愿以演奏和传承东北扬琴音乐为己任,以表达出科研团队对东北扬琴研究的成果认定。她感谢所有支持科研和参与音乐会表演的同行及朋友们。

笔者以为:科研演奏音乐会的完成将作为新一代的东北扬琴人以音乐相传、以特色相通的艺术实践,在团结一致,志在坚守,继续传承和弘扬东北扬琴的学术精神,发挥专业优势,担负起新的文化使命,为东北扬琴事业和中国扬琴的事业发展添砖加瓦等方面起到示范作用。东北扬琴人要拿稳接力捧,星火相传。

文字编辑:周珊