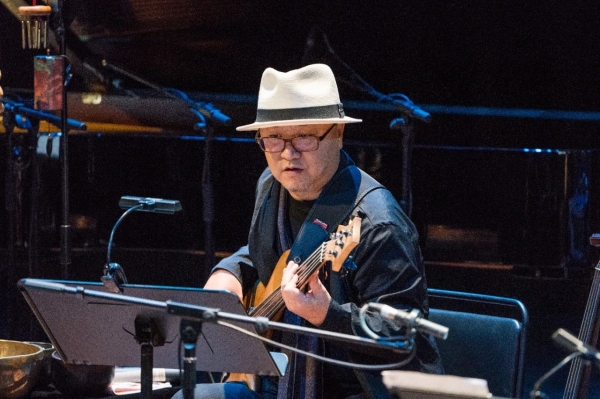

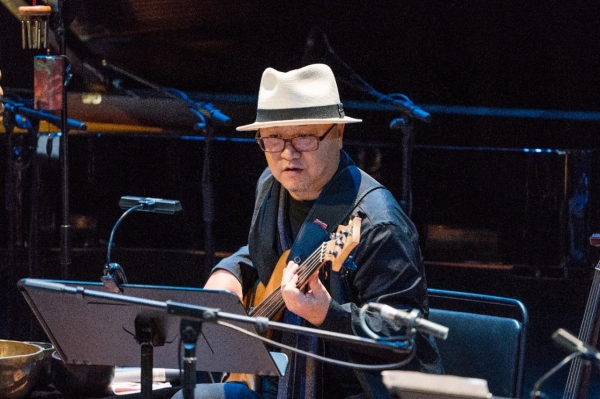

冯满天

文 | 宁二

一下,又一下。当阮演奏家冯满天擂响星海音乐厅舞台中央那名为“雷神之锤”的巨锣,泛音弥散,嗡嗡声中,音波触及皮肤,“无界·岭南”音乐会抵达了高潮。我坐在台下,被细密的音浪所震撼,几乎每根神经都在跟着共振。而后中国大鼓律动强劲,古典钢琴暖而特异的和声加入,再然后是合成器传出的电子乐,突如风琴风笛,冷冽遥远,裹挟时空瞬间来到异次元。

这是《二郎神搜山》,12月21日,“无界·岭南”冯满天和他的朋友们融合音乐会的最后一支曲子。不但我,现场所有观众都激动了。一曲罢了,欢呼声、口哨声和掌声交汇,响成一片。主题“无界”,又名“融合”,冯满天和他的音乐家朋友们以充满画面感的“二郎神搜山”作为音乐会结束曲,的确是完美的点题呈现。

长按二维码

↓ 观看演出直播回放 ↓

不止这首。开篇曲《嗯·叹!》有一个怪名字,但当中阮奏出的旋律动机响起,你会瞬间明白,它来自于戏曲曲牌,是那常常在京剧过门时听到的旋律。所谓“嗯·叹”,又是京剧老生拖了长腔的身份宣示语气词。听这曲子,就像摇步上台的老生在钢琴、天鼓、贝斯这些节奏乐器的帮衬下时髦起来,却不俗套突兀,也绝未诡异如僵尸擦了红粉。

冯满天

京剧之后是粤剧,这是本场我第二喜欢的曲子。广州无人不晓的《帝女花》经典唱段经过合成器压缩延展变形,在星海音乐厅的声场里飘渺萦绕,忽远忽近。钢琴如厚厚毛毯托着底,亮点则是电子乐,鼓机的强拍反复碰撞中阮的切分扫弦。星海音乐厅这个日常演出古典音乐为主的场域,在那爆裂一刻似乎也跨越了边界。乐队成员、贝斯音乐家黄勇聊起这首曲子时,开玩笑说:“我们成功地把星海音乐厅带到了迪厅。”

演出现场

从唐代阮咸,到古典钢琴;从新研发首演的全木质天鼓,到接满线路的电子合成器;从无品低音大阮到那面名为“雷神之锤”的欧洲巨锣……这些乐器组成的音乐会,应归类于西方正流行的新古典主义还是即兴爵士?是这几年火之又火的新国风新民乐,还是融合电子乐?

“一起见证新音乐的未来!”作为主创核心的冯满天对观众如此言说。

音乐家们谢幕

7天,5人,7首异常精彩却难以归类的原创作品,大约也的确只能用“新音乐”来形容。而“未来”——我想冯满天指的,或许是特殊的创作过程与方式所收获的最终成果。

作为一个正值甲子之岁,一直在阮乐创新上不断建树的成名音乐家,冯满天越过自己与乐器的舒适区,与不同类型不同年龄段的音乐家进行音乐碰撞,彼此交付、彼此激荡,最终形成一种和每个人都有关,但和原来的每个人都不同的音乐,是为新音乐。这既是音乐之道,大概也是人生之道。

音乐家们在彩排中

有意思的是,演出正式开场前,“腾讯艺术”的音乐会线上直播板块,提前播出了时长近2小时的幕后纪实,完整讲述这场令人印象深刻的音乐会的来龙去脉,以及7日创排的细节故事。这在国内的音乐项目中是罕见的。不但线上线下同步面对公众开放,而且还提前解密创作过程,令观众得以理解并感知这场音乐会的制作初心。音乐会结束时,现场的欢呼震天,“腾讯艺术”线上直播的累计观看数字定格在117.8万人。

长按二维码

↓ 观看幕后纪实直播回放 ↓

例如,星海音乐厅主任王冬云在纪录片中的一段话,可以解释黄勇作为音乐家针对曲目《帝女花》的“迪厅”戏言。

王冬云说:“星海音乐厅不只是艺术的发生地,还应该是艺术的创作地和实验地。我们希望找到愿意突破的艺术家,一起碰撞和创新,再把这样充满创作激情的首演项目奉献给观众。”坐在音乐家排练厅接受采访的她特别强调,“这个过程不仅可以激发团队的灵感与创造力,而且也是我们作为公共文化空间必须做的。我们希望跟艺术家和观众一起往前探索。”

这并不容易,国内有勇气、有魄力以如此方式制作跨界音乐的机构没有几家。

又比如,你能看到80后电子音乐家于典,从最开始和所有人都陌生,到最后成为“团宠”的过程。一步一步的摸索试探,沟通交流,7天之后,其他音乐家们都在表达对他的赞叹和喜爱之情。

于典

作为乐队里惟一的广州音乐家,于典的电子乐提供了所有“人不能发出来的声音”(黄勇语)。除了不断变化拍子的《数学摇滚》,《帝女花》这首也来自他的动机。而在演出现场,《二郎神搜山》中,他灵机一动把鼓手于雷的小扫帚鼓槌插在帽檐上扮演“小鬼”,萌翻全场。演出结束后他对我说,这次学到了很多,尤其是在对民乐的理解方面,一下子打开了视野。

冯满天以往的音乐充满了中国传统文人艺术的意境美,各类型阮乐器在长音的使用和音色的控制上,总令我想起武侠小说里那些得道高人御剑而飞的画面——自由,静谧而飘逸。但这一次,今年恰好60岁的冯满天在纪录片里多次提到他需要变化、适应,需要跟上年轻人的思维,有点累,因为需要“动脑子”,因为要理解年轻人的创作逻辑。

也正是有这样勇于突破自己舒适地带的心理准备,在《帝女花》《无界》《数学摇滚》这样的曲子里,已经很久没有经历高强度密集排练的冯满天表现出迥异的音乐特质。一曲空灵优美的《无界》,就来自冯满天的动机。Udo陶鼓自由即兴之后,宛若沙漠驼铃的大阮旋律开始了,那琴的音色再不是中原味道,却像是从遥远波斯阿拉伯世界而来的乌德琴音,阿拉伯波斯音乐系统里的音阶行进,令全曲似驼队西行,呼应着广州这“海上丝绸之路”起点之城的历史脉络。

钢琴家阿布虽然年纪最轻,是90后,思想和音乐却非常成熟。作为观众,纪录片里看到最有趣的画面,是他频频客气地提醒冯满天,建议他换个音色试试看。又或者,他会走到贝斯演奏家黄勇的面前,温柔地说:“黄老师,您慢了一拍。”年轻人面对成名前辈的态度和方法,不卑不亢,令人赞叹。这何尝不是音乐家合作应该有的无界状态?

阿布

看罢现场,更会感慨,阿布是极有天赋的音乐家。他的存在为7首曲子提供了最温暖的音色基础。稳健之余,还在古典与爵士风格中自然游走,面对民乐的五声音阶,也总能给出精彩的和声烘托。阿布原创的《晚安·广州》更有动人旋律,过耳难忘;而他和冯满天一起合作的《渔村小雪》二重奏,精致到像是专业作曲家费尽心思写好的曲子。

纪录片里,贝斯演奏家黄勇或许是出镜最多的主创。因为在排练现场,他是组织者和协调者。如何激发年轻人的表达欲,如何在疲惫时鼓励老同志,这位音乐老炮、九门爵士节的创办人都做得行云流水。可与此同时,他还是乐队成员,是全场最炸裂的曲子《二郎神搜山》的作曲者。

黄勇

黄勇也累,演出后聊天,他说:“7天下来,到今天演出完之后,我模模糊糊觉得好像我们在排练当中有时候一天要12个小时,然后8个小时。中间似乎有点什么顶撞,可能是吵过架,但现在都忘了。现在我想起来的都是每一个人好玩儿的样子。”

音乐家们在排练中

被黄勇和冯满天昵称为“姥爷”的鼓手于雷,在排练中的表情最丰富。这位挥汗如雨的“重体力劳动者”在打鼓时,神情专注,下意识各种面部变化,端的令人忍俊不禁。但其实,他为音乐会做了充分的准备,与惯常的架子鼓不同,于雷首次使用了他和冯满天一起研发的“天鼓”鼓组,用两个中阮的琴箱叠加形成鼓腔,面板循例梧桐木,音色上极具特色。

于雷

采访中,他曾说他想加点锣鼓经的东西进去。果然,在《帝女花》中,他用农村常见的小刷子当鼓锤,在天鼓上打起了“纽丝”“长锤”,可在《无界》中,天鼓又化身密集的非洲鼓律动。

无界、融合,究竟是什么呢?

在策划了这样一场精彩的音乐会后,星海音乐厅副主任,也是优秀的录音师杨震说:“‘无界’这两个字不仅适合音乐厅,不仅适合音乐表演,也适合广州这座城市。因为这座城市本身就是建立在不断融合的基础上,八方来客在这儿都能找到自己的位置,用自己的文化根基融合别人东西,然后再继续往前做推进。”

洪霓 黄映洲 李乐为/摄