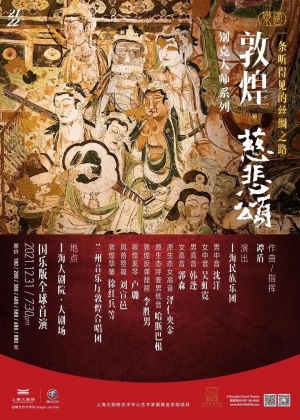

新年前夜,在上海大剧院

听上海民族乐团与谭盾的

国乐《敦煌·慈悲颂》

一条听得见的丝绸之路 新年音乐会,

深爱不已,见证了

国乐、传统、文明文化之美,

有感而发——

第一幕《菩提树》,极低的长音仿佛梵音呢喃,带人入境,那直线上滑的尾音,似是让音乐飞向天际,而弓拉吊钹的奇异滑音和音色,又让之前的人间、天上如烟消散,一切归空……一上来,就被作曲家这些“反常音色”设计牢牢抓住,听第一幕知道是在造境、养心,可还是好奇,作曲家为什么要“藏”乐队,到了第二幕,逐渐有了答案。

在第二幕《九色鹿》恩将仇报的故事中,那个荒诞、疯狂的段落,瞬间让人领略了音乐的张力,也让人见识了音乐对不同形象、心理的造型,这样的紧张感,正得益于之前的“藏”。上海民族乐团在谭盾的指挥棒下,各个乐器组以不同的强、弱、浓、淡,在瞬间的转接中赋予各角色独立的性格,这份默契与娴熟使音乐畅快而过瘾。

到第三幕后部分,乐队的力量再无隐藏,这份倾泻不似常规民乐队的震耳欲聋,在克制的速度内,以音色的衔接,节奏的配合,厚重而滂沱的滚滚而来!

国乐《敦煌·慈悲颂》

绝非三言两语能总结的,

但有几点让我记忆犹新,也赞叹不已。

其一,是作曲家对大结构的驾驭能力,作品时长2个多小时,六个乐章不仅要兼顾各自的音乐、特色,还要考虑六个故事的衔接与布局,同时,谭盾还穿插了敦煌壁画上迷人的古乐器——凤首箜篌、奚琴、葫芦琵琶、筚篥,这对于结构的掌控是高难度的。

乐团箜篌演奏家刘宣邑

演奏凤首箜篌

乐团琵琶演奏家李胜男

表演敦煌反弹琵琶

乐团二胡演奏家卢璐

演奏敦煌奚琴

其二,是作曲家对于多重形象的并置处理,记得其中一幕“割肉贸鸽”部分,同时出现的有善,有邪,有讥笑,有胆怯……民族乐队在契合中你来我往,谭指一挥间,把中国故事中的哲理讲的生动鲜活。

其三,是谭盾永不枯竭的音乐闪光点,开场的尾音上滑,合唱队的铃声,弹拨乐的打击乐效果,光怪陆离的民族调式,古乐器与兰州音乐厅敦煌合唱团的合唱音律在准与不准间的对话……每一笔都让人耳目一新。

值得一提的是,无论是新音色的尝试,还是反常规的演奏法与节奏,上海民族乐团的演奏家们都娴熟而精彩地向观众呈现,令人震撼。

其四,谭盾的打击乐一向出色,这部作品也不例外。编钟、大军鼓、定音鼓、排鼓、中国大鼓等等乐器,有时彼此呼应,有时各自畅快。谭盾的打击乐不仅是烘托气氛,更是强调层次上的复调感与音乐的“巧”,错落有致的鼓点仿佛有了生命,环环相扣间让人血脉贲张。

此外,除了作曲家身份,谭盾也是一位出色的指挥,他曾说过“指挥和作曲是相通的,指挥是一种语言”,他对音乐处理的敏感与细腻,体现在对速度、气息、声部等等的精益求精,也以肢体语言帮助听众感受音乐的指向与表达,带人走进他的艺术空间。

乐团笛箫演奏家赵韵梦

用箫声引领观众走进自然感受禅意

最后,上海民族乐团对古乐器的演奏着实让人眼前一亮,凤首箜篌、奚琴、葫芦琵琶的三位演奏家走向台前边奏边舞,尽可能的还原敦煌壁画的韵味与舞步。七支筚篥演奏的《雅乐悲风》如泣如诉,如同再现那远古的敦煌,苍茫、大气。

乐团唢呐演奏家徐红兵、胡晨韵、朱维龙、

宓嵩杰、姜峰、闫晋龙、张强

每人演奏七支不同调性的敦煌筚篥

一场国乐《敦煌·慈悲颂》,

音乐、视觉、乐器制作、服装、乐舞

以及各部门的合作,

每一个部分都足见良苦用心,

也塑成了跨年夜的一票难求。

透过音乐,

似是能看到谭盾创作时的状态,

这首作品中有多少个形象,

也就有多少个不同的乐音笔触!

最终,这一切想象和乐思

都化做指挥棒下的音符之河,娓娓讲述……

在这新年到来之际,

谭盾与上海民族乐团

将这穿越古今的

国乐《敦煌·慈悲颂》

一条听得见的丝绸之路送给了全人类,

也让世人透过国乐音乐之河,

重游故古,感悟祖先。

正如谭盾感性而真挚的那句话

嘿,国乐太美了,敦煌太美了!