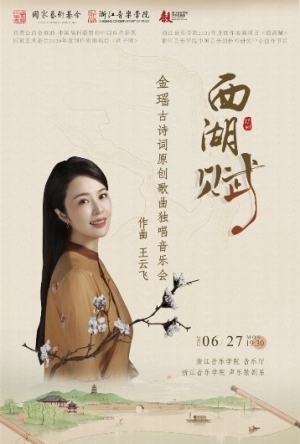

6月27日晚,刚步过夏至的杭州荡漾着温热的暖风,与人间天堂“西湖”遥遥相望的之江彼岸,在浙江音乐学院音乐厅举办了金瑶古诗词原创歌曲独唱音乐会,特邀著名指挥家王甫建执棒、青年作曲家王云飞领衔创作,以及浙江民族乐团、国家一级演员李公律昆曲吟诵、青年艺术指导叶王飞、青年音乐剧演员方书剑联合出演,唱响了一场柔美新颖、大气磅礴的“西湖歌赋”。

这场音乐会的作品围绕赞美西湖风景的古代、当代的诗词所作谱曲,从“松排山面千重翠”到“荷花夜开风露香”,从“接天莲叶无穷碧”到“断桥被雪似玉腰”,每一首选曲都是一幅美妙绝伦的山水画卷,金瑶婉转的歌声,与民族管弦乐天作之合,通过别样的演绎形式,让现场的观众们感受到了镌刻在杭州名片上的西湖印象与风光,领略到独具民族风情的音乐美。

首先,前三首作品为《春题湖上》(白居易)、《夜泛西湖五绝》(苏轼)、《六月二十七望湖楼醉书》(苏轼),以简约的钢琴配以人声,金瑶一席粉裙,从清新淡雅的基调缓缓开始诉说这一场“西湖梦”。“湖上春来似画图,乱峰围绕水平铺”,洋洋洒洒的琴声如蜻蜓点水般,描绘出映照在湖面上的排排青松、点点月影,金瑶随诗而歌,读来甚觉别有情致、令人神往。《夜泛西湖五绝》则是采用了“蝉联格”的结构作诗形成五首“套诗”,根据此诗的创作记载,作者苏轼夜游西湖不是为了赏月,而是为了观看一种奇特的景色:据说西湖四圣观前,黄昏前后有一盏灯浮于湖面,越是刮风下雨,越是灯光明显,如果月光明亮,反而不明显,才有了“湖光非鬼亦非仙,风恬浪静光满川。须臾两两入寺去,就视不见空茫然”。可以看出,千年之前,苏轼可谓是一个对生活富有情趣之人,为寻景跋涉,彻夜不眠地去探奇寻异,才能够另辟蹊径地为我们展现出另一种朦胧恬静的“夜西湖”景色。

如果说前三首作品能够足以引起观众的新奇与期待,从第四首作品《上善若水》起始,则是在大型民族乐团的烘托下,整个舞台已然成为“肉声”与“丝竹”相合共歌的场面,既有各色民族器乐华美精巧的点缀,也有完整乐队恢弘壮丽的齐奏喧响。特别是第五首作品《饮湖上初晴后雨》是一首妇孺皆知的诗歌——由宋代著名诗人苏轼写于公元1073年(熙宁六年)正、二月间,当时苏轼任杭州通判,写下大量有关西湖景物的诗,这首诗歌描写了西湖晴天雨天的不同姿态,“水光潋滟”“山色空蒙”的景象使人浮想联翩,尤其是那千古名句“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”,运用拟人的手法,将西湖比作沉鱼落雁的美女西施,再一次歌颂了西湖宛如那窈窕淑女、婀娜多姿、楚楚动人的形态。青年作曲家王云飞仿佛也陶冶在这首诗歌钟秀灵动的意蕴中,挥笔写下与诗歌同呼吸的韵律,金瑶一曲酣畅高歌,在淡雅之感中更添一丝惆怅,感慨之余又多一分希望,可谓直击心脾、非凡绝唱。这首作品改编后名为《西子歌》,曾被选入国家艺术基金2020年度创作资助项目,为推广浙江省原创声乐作品做出了重要贡献。

本次音乐会还特别邀请了青年音乐剧演员方书剑与金瑶同台联袂合唱,作为金瑶的学生,方书剑在舞台上却毫不显现稚嫩,更有一种非凡傲气的气质。他演唱了北宋诗人杨蟠的诗作《钱塘江上》,与温婉的湖光山色相比,更彰显出钱塘江苍茫氤氲、连绵不断的景色,带领观众行游钱江浪潮,无限感慨于“几年沧海梦”的物是人非之后,又重回“含情”的滔滔世间。同时,师生二人还带来了一首前所未有的原创古诗词二重唱作品《醉太平·西湖寻梦》,这首诗歌描绘了女主人夕照下对镜梳妆的画面,窗外正是西湖十景之九——“南屏晚钟”,此时人声消歇、钟声悠扬;以及下阙写夜游景象,莲藕的香气与微凉的竹风,月色如水、鸳鸯成双,更富一丝人情温存,二人演唱时也颇具依依眷恋、不舍难分之感。

压轴作品《西湖赋》选自当代古文名家杨威先生的同名诗节选,该赋描写了西湖家喻户晓的十大绝景,包括“苏堤春晓”“柳浪闻莺”“曲院风荷”“平湖秋月”“三潭印月”“断桥残雪”“南屏晚钟”“雷峰夕照”等景点,依次为观众展开了生机盎然的各色画卷,作曲家为此赋作曲时,将赋中部分内容的顺序进行调整,并对每一景不同诗词配以不同的器乐组合与形制,以音乐律动的可听可塑,追寻西湖十景多样绝伦的幻变,体现了作曲家的独具慧眼。曲末以激昂的民族管弦乐队齐奏与小组女声齐唱,共同赞誉了钟灵毓秀的风景宝藏——西子湖,歌颂了吴越大地人杰地灵的大好风光与人文情怀,将本场音乐会推向高潮,好一个“仙都佳境瑶池水,人间绝胜西子湖”!

“诗以言志,歌以咏怀”,中国是一个诗的国度,诗词歌赋是中国传统文化的瑰宝,是中华民族的文脉,更是我们民族文化自信的重要来源。这一场穿越千年的原创古诗词音乐会,让那些隐藏在古诗词中的美,再次散发出闪闪星辉。“诗”与“乐”从古至今是相伴而行的,它们带领着我们邂逅了那些伟大的诗人,聆听了他们与西湖的故事,吟唱着彼此的心声,并且继承他们的漫漫求索,以当代的音乐力量为传统文化推波助澜。就像金瑶在本场音乐会前言中所诉:“希望这些经典诗词被谱上新的旋律后,可以轻轻拨动你的心弦,在诗歌的盛宴中感受西湖美景,传承中华文化。”