编者按:

2024年北京的中秋节,因江南丝竹熏然欲醉。

中国音网有幸协助中国工艺美术馆 · 中国非物质文化遗产馆邀请到上海浙派古筝代表人,上海国乐研究会会长孙文妍教授和副会长何小栋先生,古筝演奏家罗晶教授,以及八位上海江南丝竹演奏家,于9月15日、16日举办了两场「江南丝竹与浙派古筝艺术」展演音乐会。

这是自上世纪40年代上海国乐研究会创办以来首次在京演出,尤为不易的是,来参加演出的大部分团员是超过退休年龄的丝竹家,他们之前的职业是医生、司法人员、政府职员、国乐团演奏者等。

在“八月十五”当天,我们还协助北京城市图书馆(首都图书馆分馆)举办了「国乐与中秋 · 江南丝竹世家赏析音乐会」艺术沙龙活动,特邀孙文妍教授、何小栋先生、罗晶教授及杨益教授作为主讲嘉宾,相关回顾内容将在不久后推出。

本文简要回顾9月16日展演情况,完整录音和影像将于近日上线中国音网,供各位乐友聆赏。此外,我们还将在不久后与大家分享上海国乐研究会创始人孙裕德先生的家录音响档案,来感受江南丝竹所传达的音乐审美和内在精神世界在不同时代氛围中的表现。

9月16日展演现场 图片提供:中国工艺美术馆·中国非物质文化遗产馆

上海国乐研究会其前身为上海友声旅行团“国乐组”,成立于1929年,由周俊卿、沈嘉奎等人筹备,主要以演奏江南丝竹为主,偶尔演奏苏滩等曲目。1939年,孙裕德先生应邀担任乐团指导,在他的倡议下,国乐研究会成立,1941年改名为“上海国乐研究会”。“自创立之初,其成员以沪上丝竹高手和丝竹世家为主,其中不乏文化素养较高、学贯中西之士。”

摘自:音网唱片|这也许是最好的江南丝竹录音

1941年上海国乐研究会演奏会图片 图片提供:何小栋

在展演过程中,每首曲目演奏之前都有导聆环节。孙教授与何小栋先生分别为大家介绍乐曲来源、演奏技法及围绕音乐发生的故事,既包含历史信息,又富有音乐趣味。这与国乐研究会多年来通过音乐传播江南丝竹及广泛文化交流的理念相契合。三代丝竹人在不断打磨、丰富音乐语言的同时,始终将其带回社区,保持了这一传统民间乐种的群众性和鲜活性。

展演现场 图片提供:中国工艺美术馆·中国非物质文化遗产馆

孙文妍教授介绍,“浙派古筝”在某种意义上是时代的产物。新中国成立后,各地陆续建立音乐院校,并开设了民乐专业。上海音乐学院的古筝专业始于1956年,在王巽之先生的领导下起步。孙教授是第一批从上海音乐学院附中招收的五名学生之一。她早期学习的是15弦丝弦小筝,发源于杭州,主要用于杭滩等地方曲艺的伴奏。

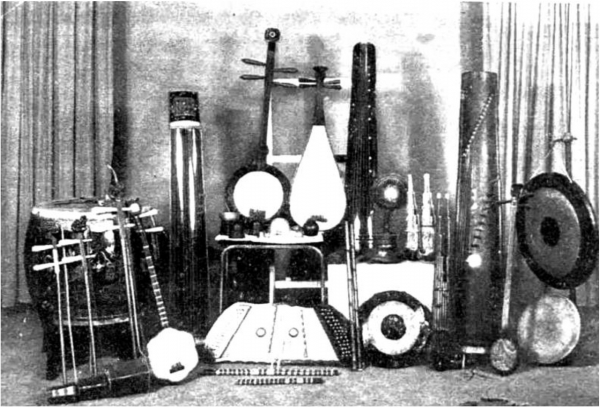

1941 年上海国乐研究会演出所用乐器 图片提供:何小栋

孙文妍教授童年时使用的15弦丝弦武林筝

图片提供:何小栋

由于15弦小筝音量小、音色轻,在表现工农兵和时代精神方面受到限制。为了适应社会主义建设的时代需求,王巽之先生向上海音乐学院乐器厂的戴闯(贺绿汀的小提琴学生)要求,并由戴闯订出了改革方案,最终制成了21弦筝。原先的丝质琴弦(由蚕丝制成)容易断裂,音色量轻,尤其在黄梅天时制作难度加大。为此,戴先生设计了钢丝缠尼龙的琴弦,使音色更加明亮,弦的耐用性也得到了显著提升。孙老师说,“几十年来,民族乐器经历了许多改革,我们总说要创造性地传承民族音乐,浙派古筝就是在这种精神的鼓舞下,在国家高等音乐学府——上海音乐学院诞生的。”

浙派古筝的主要乐谱来自浙江。它们的地方民间曲艺和江南丝竹乐走去,还有一部分是从传统琵琶曲中移植而来,突破了其他传统筝曲八板体的单乐章结构,使古筝在音乐题材与音乐内容的表现方面都有了新的扩充。1960年以后,以王巽之先生为首的一些师生,运用浙派传统筝曲中的技法,写出了一批历史与当代题材的古筝独奏曲……。

摘自《上海浙派古筝艺术》(孙文妍、罗晶合著,上海音乐学院出版社,2024)

上海国乐研究会成立于1941,由孙文妍教授的父亲孙裕德(1904年 – 1981)先生与上海的丝竹音乐爱好者组建,孙先生是第一任会长。由于历史原因,该团体的活动曾中断数年。1985年,孙文妍教授重新召集老会员复会,恢复了乐团的定期排练,以及在社区、院校、各类公益机构里的展演活动等等。本次演出,亦可视为在孙文妍教授、何小栋先生带领下,上海国乐研究会传承和弘扬传统江南丝竹乐的阶段性成果展示之一。

上海国乐研究会初创时期照片 照片提供:何小栋

音乐会开场,孙文妍教授以一曲古筝独奏《高山流水》携手上海武当太极剑大师叶绍东先生,展示了浙派古筝与中国武当剑术的合作,寓意“遇知音”,以此欢迎到场的观众。

展演现场 照片提供:中国工艺美术馆·中国非物质文化遗产馆

第二首曲目是由孙教授与上海音乐学院研究生刘之欣共同演奏的古筝与笛子二重奏《春莺啭》。据何小栋先生介绍,这首曲子源自唐代敦煌古谱,传为唐高宗闻早莺鸣声宛转,构成美妙旋律,于是让乐工白明达谱成曲子。“啭”的意思是美妙的歌声。此古谱由上海音乐学院叶栋教授完成解译。

笛子、古筝二重奏 演奏者:孙文妍(古筝)刘之欣(笛子)(上海音乐学院研究生)拍摄:宁二

第三首演奏曲目《月儿高》,其谱最早源自明嘉靖七年的琵琶谱,后被收录于《华秋萍琵琶谱》。1960年,上海音乐学院师生根据琵琶谱改编为古筝独奏。此次现场演出的是根据孙裕德先生整理的琵琶谱而来三重奏版本,由孙文妍、罗晶、何小栋三位筝家共同演绎。

古筝三重奏 演奏者:孙文妍、罗晶、何小栋 照片提供:中国工艺美术馆·中国非物质文化遗产馆

接下来演奏的是古筝独奏《海青拿鹤》,这首曲目淋漓尽致地展现了浙派古筝技法的绚丽。孙文妍教授这样介绍曲谱的来历和乐曲的含义:是上海音乐古筝师生,在王云九先生于1921年手抄的同名丝竹乐合奏的旋律谱的基础上移植而来“海青”,又名海冬青,是蒙古族猎手为捕捉天鹅而驯养的一种猛禽。这首乐曲包含18个主题段落,描绘了海青从出巢、捕鹤到归巢的全过程,旋律跌宕起伏,色彩丰富。孙教授还谈到浙派古筝作为后起之秀,如何从上海音乐学院民乐系在较短时间内发展为当代古筝艺术的前沿阵地,以及古筝乐器形制在这一过程中经历的变化与革新。

孙教授请吴昊示范浙派筝演奏技巧中的“点指”、“摇指”和“扫摇”。演奏者:吴昊(蒙古国大学 硕博连读研究生) 拍摄:宁二

接下来,由古筝演奏家罗晶为大家带来王建民老师作曲的《婵歌》。罗晶现任上海音乐学院教授、博士生导师,曾担任上海民族乐团及香港中乐团的古筝首席。她自青少年时期起,师从古筝教育家何宝泉与孙文妍伉俪,现为当代知名的浙派古筝演奏家之一。近期,孙文妍教授与罗晶教授共同编著的《上海浙派古筝艺术》(上海音乐学院出版社,2024)正式出版问世。

古筝独奏 演奏者:罗晶 拍摄:宁二

最后,由上海国乐研究会为大家带来江南丝竹经典文曲《浔阳夜月》,琵琶与扬琴合奏《三六》,源自《老六板》并通过加花演变为丝竹名曲的《中花六板》,以及上海江南丝竹乐“八大曲”之一的《行街》。

上海国乐研究会现场演奏 演奏者:乔忠芳(笛子)范纬山(二胡)周韬(琵琶)陈逸东(二胡)何小栋(古筝)黄晓初(笙)胡胤哲(扬琴) 刘之欣(箫)拍摄/宁二、刘晶

活动尾声,孙教授感慨,今年85岁了,自她出生起,就在父辈的丝竹音乐声的伴随中成长。现在,依然可以从丝竹音乐中汲取滋养,并且从乐团伙伴们的坚持与热爱中获得极大慰藉。无论如何,这种珍贵的乐音是上海国乐研究会一直坚守和传承的文化财富。

她特别感谢中国工艺美术馆·中国非物质文化遗产馆,认为这个舞台象征着国家最高级别的民间音乐与非遗音乐的展演,这是上海国乐研究会的荣耀,也是对几代丝竹人所获得的认可与尊重。同时,也非常感谢中国音网总编辑魏小石博士及其团队对本次上海国乐研究会北京首演的支持与协助。

部分音网工作人员与上海国乐团合影