编者按:

与《苗族见太阳》同一张唱片的乙面,收录的是“上海潮州国乐社”演奏的潮州音乐《一点红》。推测这两首作品的录音时间接近,应在1954年前后。这支乐团由潮乐前辈郭鹰及其潮汕同乡于1950年在上海创立,是当时潮州音乐的重要代表。

本文以郭鹰先生的遗文《漫谈潮筝在上海》(原载于《中国古筝学术交流会文集》,1986年)为线索,回溯郭先生自上世纪30年代到上海后的音乐经历,尤其是1950至60年代间潮乐与潮筝在上海地区的传播与发展情况。文章将重点介绍潮州国乐社的创办背景,以及郭鹰先生如何将潮筝融入上海江南丝竹的音乐实践。

同时,文中放置了音网典藏中的部分老唱片及音响档案,搭配相关内容加以呈现。例如,《全国首届古筝学术交流会资料》(1986年10月,扬州)中郭鹰与杨秀明合奏的《闺怨》,曾受教于郭鹰先生的古筝家孙文妍老师演奏的潮乐《一点金》,范上娥老师演奏的《秋思》等录音,以丰富内容的可读性。

编辑:刘晶

唱片信息

《一点红》(潮州音乐)

编号:中国唱片3-1021乙(550403)

尺寸:78转,10英寸

音乐类型:民间音乐、齐奏

演奏:上海潮州国乐社

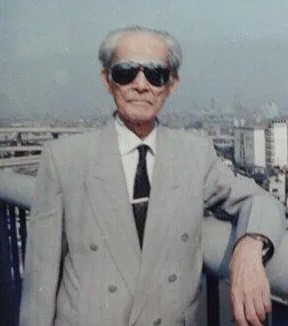

郭鹰(1914 - 2002)

郭鹰先生出生于广东潮阳的贫穷家庭,13岁学习潮州音乐,先学拉耶胡,后向邻乡塾师庄以莅学习古筝。

他在《漫谈潮筝在上海》的开头写:古筝(潮州称为抓筝)在潮州虽不够普及,但流传却很广。每有潮州人居住的地方,就能听到潮筝的声音……至于上海是我国最大的商埠,寓居上海的潮州人更属不少。当然潮筝就会跟随北上,代代流传下来。

1936年,郭鹰来到上海,当时潮州筝在上海并不普及,只是断断续续的有延续。郭先生曾先后参加上海旅居潮汕人士创办的“岭东丝竹会”和“新潮丝竹会”。在新潮丝竹会时,郭先生拉椰胡,也弹奏潮筝,期间结识了莦韵阁和洪明义两位先生。“会乐时,莦先生担任琵琶,洪明义担任扬琴,他们有时也偶尔弹弹古筝,正因为两位的偶尔弹奏,却给我增添不少养料,给我在筝艺上渐趋成熟有很大的帮助。”此后,郭先生就以潮筝加入江南丝竹界的演奏,也结交了很多丝竹名家,如卫仲乐、李廷松、孙裕德、吴景略、张子谦等。

1941年前后,上海民间丝竹乐社团众多,常聚于兰心大戏院演出。郭先生也以“古筝独奏”的名义,协同新潮丝竹会的部分成员在此举办了潮筝演奏会。解放后,还曾在上海一文化电台义务定期主持潮筝节目(实况演奏),吸引了很多听众的兴趣,并且一一回复各地听众的来信,介绍潮乐和潮筝。

1950年,郭先生与几位潮汕的同乡组建了“潮州国乐社”,他担任团长,成员最多时达到40余人,甚至可以演潮州大锣鼓,他称那时“确是潮州音乐在上海最兴盛的年代,除了经常为上海群众集会时演出外,也招待过外宾,参加过好几届‘上海之春’,灌制了一些唱片,确是极一时之盛。”在此期间,郭鹰先生亦从潮州弦诗乐中移植了许多潮州筝曲,如《寒鸦戏水》《一点金》《粉红莲》等等。

《闺怨》

演奏:郭鹰(古筝)

伴奏:杨秀明(琵琶)

选自:全国首届古筝学术交流会资料(1986.10.扬州)老前辈示范表演(实况)(1)

郭鹰(筝)与杨秀明(琵琶)合奏

图源自网络

《一点金》

演奏:孙文

妍传谱:郭鹰

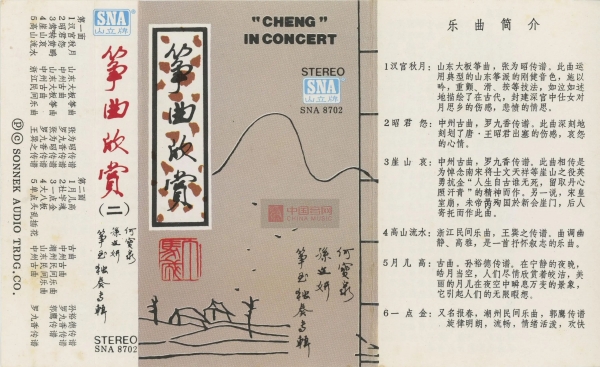

选自:筝曲欣赏(二):何宝泉、孙文妍筝曲独奏专辑(磁带)

磁带封面:筝曲欣赏(二):何宝泉、孙文妍筝曲独奏专辑(磁带)

在郭先生的记录中,同年(1950)他与筝家曹正的结识,也是难忘的一大幸事:

1950年6月16日,是一个难忘的时刻,在某种意义来说,这天晚上可以说是南北古筝,在上海“会师”的开始。因当时曹正同志调往东北鲁艺任教,特绕道前来上海会晤民乐界同道,当时由凌其陈先生主持一个隆重的“上海春风乐会招待弹筝专家曹正同志国乐晚会”,我也应邀携筝前往参加。当时的目的是在于以筝会友,结交同行,并增添见识。我虽早知北筝与潮筝在技法与韵味有某些不同之处,但闻其名而未聆其音。当时有这难得机会,当然喜出望外,如约前往。是晚曹正同志与上海民乐界知名人士畅谈甚欢,欢迎仪式后,由曹正同志首先拨动筝弦演奏一曲,四座叫绝,我也伴随弹奏一曲,以尽地主之谊。演奏之后,大家促膝畅谈甚欢,但出于意料之外的是,曹正同志原名为郭缉光。也是郭氏子孙,同出一源。会后的认宗,我俩欢乐的心情,确非局外人所能体味得到。真是天作良缘,我俩不仅仅是同道,而且同宗。自此以后,我俩亲同手足,情同骨肉,三十多年来,共同为古筝事业贡献绵薄之力,扪心自问。尚能告慰祖宗于地下。

摘自:郭鹰《漫谈潮筝在上海》(1986)

——————

解放后不久,全国音乐、艺术院校相继设立了古筝专业,很多地方音乐团体也开始吸收古筝人才。1952年,郭先生被吸收进上海民族乐团,担任古筝独奏。

大约是1954年某月,印度总理尼赫鲁先生应邀来我国访问期间特来上海参观,我有幸参加接待演出,当时弹的是潮州筝曲《寒鸦戏水》。我独奏后,尼赫鲁在翻译陪同下前来问我古筝的名称,并表示欣赏。我当时非常兴奋,想不到我这个从事古筝的演奏者,能有机会晤见了国际上的著名政治家,这在解放前是不敢梦想的。

摘自:郭鹰《漫谈潮筝在上海》(1986)

1960年,上海音乐学院开设了古筝专业,聘请王巽之、曹正两位先生传授浙派、北派筝艺,郭鹰先生传授潮派筝。同时,郭先生也在南京艺术学院兼任教职。曹正先生评,郭鹰先生对支援各个音乐艺术院校的筝教材建设,多是大公无私,不遗余力的。从此,潮派筝在上海也播下了种子。郭先生曾教导过的学生包括项斯华、范上娥、孙文妍、王昌元、郭雪君、张燕、许菱子、朱小萌以及上海民旅乐团潘妙兴等,在文中郭先生称,他们“都能弹得很有潮州筝的味道”。

《秋思》

演奏:范上娥

编曲:郭鹰

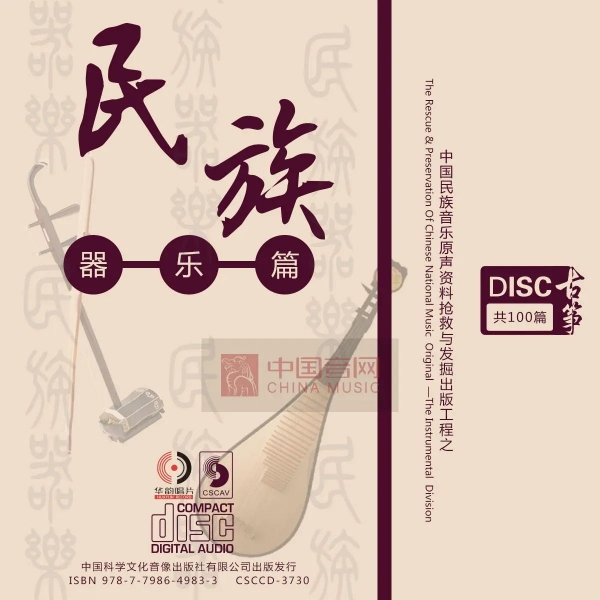

选自:中国民族音乐原声资料抢救与发掘出版工程之民族器乐篇(022)

《寒鸦戏水》

演奏:王昌元

传谱:郭鹰

选自:中国民族音乐原声资料抢救与发掘出版工程之民族器乐篇(022)

封面:中国民族音乐原声资料抢救与发掘出版工程之民族器乐篇CD22。(本张CD收录了《渔舟唱晚》(双版本)《蝶恋花》《秋思》《海青拿天鹅》《寒鸦戏水》(双版本)等十二首不同派别不同风格的经典古筝曲。)

至此,不难看出,这张唱片蕴含着鲜明的音乐地理符号。《一点红》源自传统的潮州弦诗乐,而《苗族见太阳》则是1952年朴东生在鲁迅艺术学院学习期间,以苗族民间小调为基础创作的改编作品。此外,可以猜测,两支乐团汲取的音乐养分和成员的成长背景也不无关联。(北京)中央广播电台民族管弦乐团的首批骨干成员来自1836年南京成立的广播电台音乐组国乐队,而卫仲乐和贺绿汀等上海音乐家也曾受邀兼职和指导。与此同时,郭鹰先生与上海丝竹界的音乐家以及江浙沪地区的音乐团体也有频繁的交流和往来。值得一提的是,尽管“民族管弦乐”和“国乐社”在名称上似有辈分之别,但两者的创办时间实际仅相差三年。

这样的曲目编排颇具趣味。一方面,它展现了南北交融、官方与民间、专业与业余之间的多元音乐主体之间的对话;另一方面,其呈现的音乐品质和音响特色又能够激发出一种相对统一的审美想象。这种想象属于20世纪50年代初期,一个新旧民族身份交替的历史节点,传统音乐正经历着或隐或现的自我变革,它体现在音乐气质的变化、乐器改革的萌芽、民乐人的物理、社会迁移等等。无论如何,这张唱片如同时间之河一切片,保存了那段历史时期的音乐记忆。

参考文献:

郭鹰:《漫谈潮筝在上海》(《中国古筝学术交流会文集》,1986)

曹正:《潮州古筝流派的介绍》(1983)