上海民族乐器一厂成立于1958年

旗下“敦煌牌”是中国民族乐器的金字招牌

在第六任厂长王国振掌舵的20多年中

上海民乐一厂从主营业务亏损

变成盈利1.9亿元

成为中国最赚钱的乐器制造企业

20多年前上海民乐一厂在兰考建厂

“敦煌牌”和泡桐木实现了“双向奔赴”

面对恶性竞争的“价格战”

王国振反向涨价

为技术骨干提供创新机会

用品质和服务筑起竞争壁垒

近年来民乐一厂锐意创新

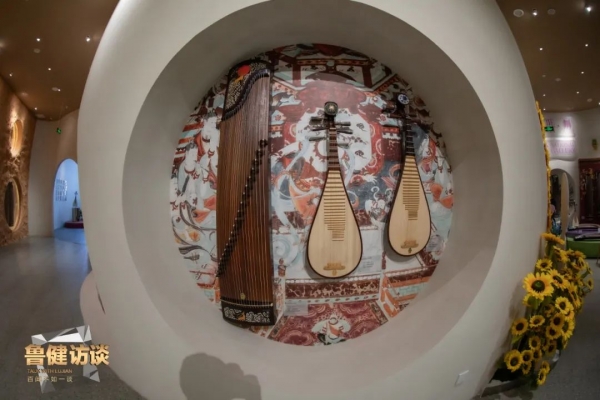

把敦煌壁画中的乐器搬上舞台

改良革胡等民族乐器

旗下的专业乐团出访多个国家

为民族乐器研发生产提供了新思路

这个老牌民族乐器厂不断创造着传奇

它究竟还有哪些惊喜是我们不知道的?

反向涨价,打赢“价格战”

1958年,上海民族乐器一厂成立。1998年底,第六任厂长王国振上任。这一年,民乐一厂主营业务亏损。摆在王国振面前的,是低迷又充满机会的民族乐器大市场。

在担任厂长的第二年,王国振去到兰考考察,随后当机立断拍板在兰考建厂。这里有制造民族乐器的理想材料泡桐木,而在当地建厂能大大降低综合运营成本。当年焦裕禄带领兰考人民种下的防风沙的泡桐树,成了上海民乐一厂复兴的关键。

解决了生产端的问题,王国振还要面对销售端的难题。二十世纪八九十年代,在西洋乐器的冲击下,民族乐器卖不出去,很多制造厂打起“价格战”,民族乐器也一度被贴上“廉价”、“老土”、“粗糙”的标签。

当时有些厂家的古筝售价只有上海民乐一厂的古筝价格的一半。销售人员多次找到王国振“诉苦”,提出加入“价格战”。

“卷入恶性低成本竞争,前景就是退出市场。”在一次会议上,王国振坚决反对降价,并提出“不仅不能降,还要涨价”。

面对“涨价会失去市场竞争力”的声音,王国振笃定地说,“要涨,同时必须有相应的配套举措,进一步提高产品和服务的质量。”

“反向涨价”的底气,来自厂里的技术骨干。王国振提出,技术骨干每年都要对自己制作的乐器有一个新的要求。就此,大家的潜能被不断激发了出来。

民族乐器制作技艺非遗传承人李素芳既是民乐一厂的乐器制作大师,也是“客服人员”,多年来她一直亲自上门为消费者调试古筝。许多孩子参加比赛用的都是“敦煌牌”古筝,但他们不会调。为此,李素芳专门到比赛现场,帮孩子们把古筝调试到最佳状态。她最近一次“上门服务”发生在成都金钟奖上,10位选手进入决赛,李素芳把每一台琴都调了一遍。

产品和服务质量提升的同时,创新也不能落下。王国振鼓励大家拥抱变化。“一开始大家觉得伤脑筋,但后来积极性都越来越高。”非遗传承人、二胡制作师曹荣说,他们每年都会推出十几、二十种不同款式的二胡。“厂子越来越好,我们的个人待遇也越来越高。”

二胡、古筝、琵琶……目前,上海民乐一厂平均每年推出新品超70款。而就在去年,又一座新厂房在兰考拔地而起。

让敦煌古乐器“走下”壁画,让革胡实现新生

“想翻身,想持续发展,想走上一条辉煌的道路,一定要以文化为主线。”王国振掌舵期间,无论是组建民乐团、研发新品,还是研发改良民族乐器,都离不开“文化传承”这四个字。

二十世纪五十年代,上海音乐学院与上海民乐一厂合作打造出革胡,填补了民族管弦乐队低音声部的空白。但因为声学系统不够完善,革胡的普及之路并不容易。

一次偶然,青年低音提琴演奏家吴昱忻在网上了解到革胡,而后他从上海民乐一厂的老仓库里淘到了上个世纪生产的革胡。在了解到民乐一厂一直在研发改良民族乐器后,吴昱忻主动找到王国振,要求加入上海民乐一厂,一起修复革胡。他们重新设计了革胡的琴码,开发了革胡弓,解决了革胡音量小的痛点,让在库房沉睡多年的革胡实现了新生。

“这个行业除了需要艺术大师、演奏大师、制作大师,也需要思路清晰的经营者。”掌舵民乐一厂20多年,王国振的目标非常明确,“要弘扬发展中国民族乐器产业,这就是经营者的重要使命。”

2022年,王国振卸任,这一年,上海民乐一厂营收5.3亿元、利润1.9亿元,稳居行业首位,继续创造着民族乐器制造业的传奇。