摘 要:基于对两届改良乐器精品展展品及相关信息的梳理,分析当前乐器改良的现状,并归纳出70年民族乐器改良的发展脉络及成果。

0 引言

在中国音乐历史的长河中,中国民族乐器不仅是音乐表达的重要工具,更是文化传承的载体。中华人民共和国成立后,中国民族乐器经历了全方位的变革,不断探索创新,从传统走向现代,从单一走向多元,取得了辉煌的成就,在中华5000年文明史上占有一席之地。

由中国演艺设备技术协会主办的中国民族改良乐器精品展(以下简称:改良乐器精品展)是展示中国民族乐器改革成果的重要窗口,自2023年首次亮相便引起业界关注,2024年第二届改良乐器精品展恰逢中国民族乐器改革70周年①,除展示精品改良乐器,还举办了中国民族乐器改良与发展论坛。两届改良乐器精品展全面反映了70年民族乐器改革的历史进程,以及当前民族乐器改良的基本状况。笔者基于对两届改良乐器精品展展品及相关信息的梳理、分析,归纳出70年民族乐器改良(本文中的民族乐器、民族器乐、民乐所指为中国民族乐器、中国民族器乐、中国民乐)的发展脉络及成果。

1 改良乐器覆盖全类别,形成民族管弦乐队

70年民族乐器改良的成果主要体现为在传统民乐的基础上建立了吹管、拉弦、弹拨、打击四大类别的新型民族乐队,大大提高了民族乐器的表现力,形成了新乐种——民族管弦乐,使民族器乐迈出了交响化的一大步。

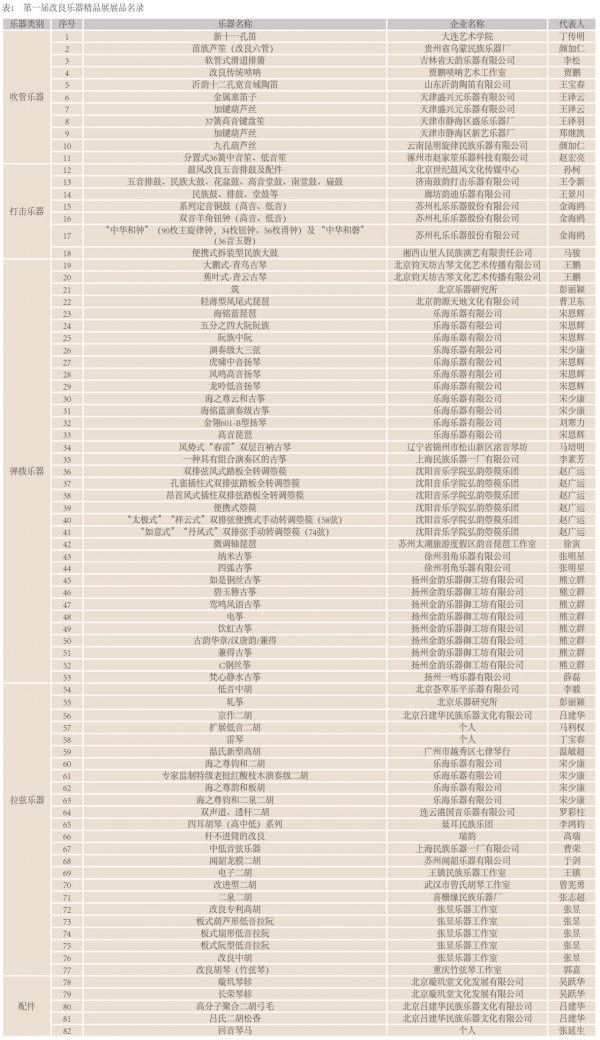

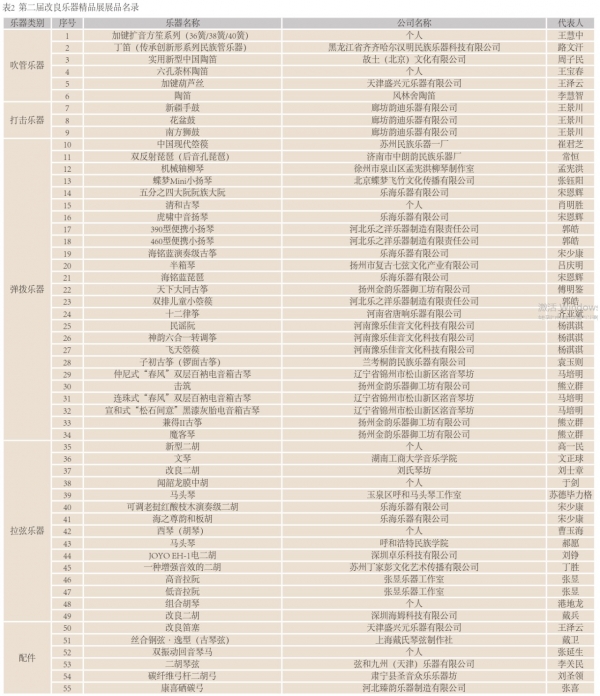

第一届改良乐器精品展共有82件改良乐器及配件入选,乐器及配件目录见表1;第二届乐器精品展共有5 5件乐器及配件入选,乐器及配件目录见表2。这137件改良乐器及配件涵盖吹管、拉弦、弹拨、打击及配件五大类别,其中,吹管乐器17项,占12.4%;打击乐器10项,占7.3%;弹拨乐器60项,占43.8%;拉弦乐器39项,占28.47%;配件11项,占8.03%。

两届改良乐器精品展入选改良乐器涉及到30种民族乐器,包括常规乐器、少数民族乐器、创新乐器、复原古乐器,见表3。

改良的常规乐器有103件,占75.18%。其中,吹管乐器有笛子、笙、唢呐;打击乐器有鼓、手鼓;弹拨乐器有古筝、古琴、扬琴、琵琶、阮、枊琴、三弦;拉弦乐器有二胡、中胡、板胡、高胡、雷琴;配件有二胡弦、二胡松香、二胡琴码、古琴弦。

改良的少数民族乐器有9件,占6.5%,有铜鼓、钟、芦笙、葫芦丝、马头琴。

创新乐器有8件,占5.8%,有文琴、排箫、低音拉弦乐器。

复原古乐器有17件,占12.4%,有箜篌、编钟、轧筝、陶笛、筑。在这些改良乐器中,以二胡和古筝为多,二胡达到21项,古琴达到10项,箜篌达到9项。

民族管弦乐队所采用的常规乐器的改良有较大突破,比较成熟的有古筝、扬琴、琵琶、阮、雷琴、古琴、笙、手鼓等。

少数民族乐器改良成效比较突出的是葫芦丝和马头琴,这两种乐器以甜美的音色和强大的音响震撼力已经走出本民族地域,成为国内大众所喜闻乐见的民族乐器,频繁地出现在国内各种形式的音乐表演中。

创新乐器中,以文琴为典型代表,乐器改良工作者文正球经过20多年的努力,研制了高低声部的系列文琴,并成立文琴乐团,极大地丰富了当地的民族音乐活动。

复原乐器中,箜篌和陶笛的成效尤为突出。崔君芝、赵广运为现代箜篌体系的建立付出毕生的努力,使濒于失传的古老乐器重新焕发出生命力,活跃在国内外舞台。陶笛数十年前尚无人知晓,经过全方位的改良,现在已经走进普通大众的生活,成为目前普及率较高的民族乐器之一。

在配件中,上海戴氏琴弦制作社研制的古琴弦成果较为突出。

2 从单点、局部趋向全方位、多元化

在两届改良乐器精品展中可以看到,二十世纪五六十年代,民族乐器改良重点在扩大音域、转调方面。进入二十一世纪后,民族乐器改良呈现出全方位、多元化发展的趋势。改良有技术的创新,也有文化的传承,多个领域齐头并进,表现在9个方面:工艺改良、形制改良、音域扩大、音质改善、结构改良、演奏方法创新、新材料代用、技术融合应用、文化传承等。其中,工艺改良、形制改良、演奏方法创新是民族改良乐器的主流:工艺改良32项,占比 23.36%;形制改良25项,占比18.25%;演奏方法创新23项,占比16.49%。

近年来,随着技术创新速度的加快,人工智能应用的普及,民族乐器改良也不断采用高新技术。第二届改良乐器精品展上,有6项乐改产品中采用了不同的新技术,占到4.38%。如应用3D打印技术制造文琴、扬州金韵研发电筝、西安王镇研发电子二胡、辽宁马培明研发电音箱古琴、深圳卓尔科技研发可变换5种音色的电二胡。在新材料代用方面,一些竹木、仿生皮等环保材料相继问世,逐步替代越来越稀缺的红木、蟒皮等传统材料,如碳纤维弓杆、复合材料二胡振动膜,毛竹二胡筒等。

3 共同参与乐器改良

1949年以后,民族器乐繁荣发展,不断满足和适应新时代的需要,民族乐器改良成为民族音乐发展的重要推动力。在民族乐器改良的70年进程中,初期(二十世纪后半叶)仅有少数专业演奏者及专业制作者参与,如中国广播民族乐团少数专业团体和北京、上海、苏州几家民族乐器厂,发展至今已经形成由专业主导、全社会广大兴趣爱好者共同参与的局面,从而推动了民族乐器改良的进程。这种趋势在两届改良乐器精品展上得到了明显印证。

3.1 改良乐器的地区分布

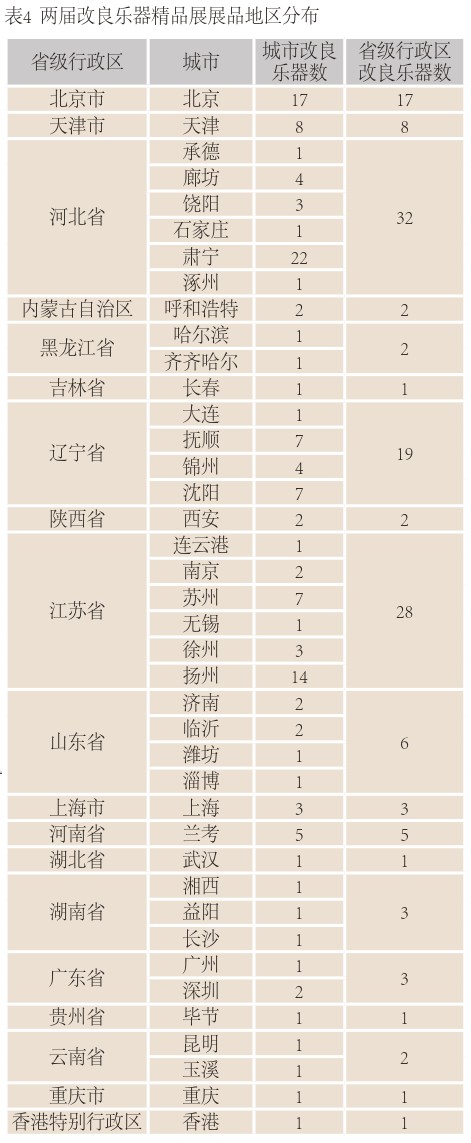

从两届改良乐器精品展中展品的地区分布看,分别来自19个省级行政区40个城市的63家单位及9位个人,见表4。改良乐器涉及的19个省级行政区占全国的56%,说明目前中国有一半以上的省级行政区具有乐器改良的条件和能力。从表4中可以看出,河北、江苏、辽宁、北京是乐器改良的聚集区,分别有32件、28件、19件、17件改良乐器参展。如果再具体到城市,河北肃宁有22件改良乐器参展,仅乐海乐器有限公司一家就提交了21件乐器,成为改良乐器精品展中展品最多的单位;江苏扬州排名第二位,有14件改良乐器参展,其中的12件来自于扬州金韵乐器御工坊有限公司;排名第三的是辽宁抚顺和沈阳,各有7件改良乐器参展,主要来自于张昱乐器工作室和沈阳音乐学院弘韵箜篌乐团。

3.2 乐改项目的时间分布

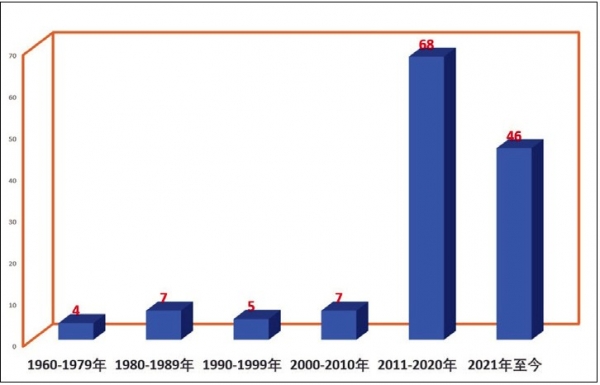

从乐改项目的时间分布来看,两届改良乐器精品展展示的最早研制的改良乐器是在1964年,至今已经有60年了。把60年划分为6个时间段,如图1所示。

图1 两届改良乐器精品展改良乐器的时间分布

1960—1979年,乐改数量为4项。其中有1964年武汉市曾氏胡琴工作室曾宪勇研制的改进型二胡、1970年崔君芝与苏州民族乐器一厂共同研制的中国现代箜篌、1975 年中央民族乐团王慧中研制的加键扩音方笙系列(36簧/38簧/40簧)、1978年重庆竹弦琴工作室郭嘉研制的改良胡琴(竹弦琴)。

1980—1989年,乐改数量为7项。其中有1984年沈阳音乐学院乐器工艺系赵广运研制的双排弦凤式踏板全转调箜篌、1986年刘寒力研制的金翎601-B型扬琴、1987年苏州礼乐乐器股份有限公司金海鸥研制的系列定音铜鼓(高音/低音)等。

1990—1999年,乐改数量为5项。其中有北京市高一民研制的新型二胡、扬州金韵乐器御工坊有限公司熊立群研制的C钢丝筝、黑龙江省齐齐哈尔汉明民族乐器科技有限公司路文汗等研制的丁笛、苏州礼乐乐器股份有限公司金海鸥研制的中华和钟、中国电影乐团的丁宝春开始研制的大擂琴。中华和钟制作完成后放置于北京市劳动人民文化宫(太庙),在迎接新千年时鸣响,被列入吉尼斯世界纪录。

2000—2010年,乐改数量为有7项。其中有湖南长沙文正球研制的文琴、广州温敏超研制的新型高胡、西安王镇研制的电子二胡、云南玉溪聂耳民族乐团李鸿钧研制的四耳胡琴、北京孙柯研制的五音排鼓、上海民族乐器一厂李素芳研制的组合演奏古筝、北京曹卫东研制的轻薄型凤尾式琵琶。

2011—2020年,乐器改良出现井喷,乐改数量为68项,占比49.6 %,平均每年7项的乐改相当于过去10年的总量。中国民族乐器改良逐步进入到集群化、大规模的改良阶段,从单点、局部改良走向全面的改良阶段,形成了河北肃宁乐海、河北饶阳乐之洋、江苏扬州金韵、辽宁沈阳赵广运、辽宁抚顺张昱等乐改高产群体。

2021年以后,虽有新冠疫情的影响,但乐改热度不减。截至2024年6月,乐改数量为46项,平均每年13项乐改项目,比上个10年的年平均数提高了85.7%。低音拉弦乐器、民族乐器电声化、少数民族乐器、复原乐器等领域不断取得新突破。

3.3 乐器改良工作者的年龄分布及人员结构

从年龄分布看,两届改良乐器精品展73位参与者中,最大的85岁,最小的24岁,平均年龄为57岁。其中,80岁以上的有5位,占6.8%,分别是北京中国电影乐团丁宝春(85岁)、武汉曾氏胡琴工作室曾宪勇(84岁)、香港陈德源(83岁)、北京中央民族乐团王慧中(82岁)、云南玉溪聂耳民族乐团李鸿钧( 81 岁);70 — 79 岁的有 1 3 位,占到 1 7 . 8 % ;6 0 — 6 9 岁的有 1 4 位,占到19. 17%;50—59岁的有13位,占到17.8%;40—49的有11位,占到15.06%;30—39岁的有14位,占到19.17%;24—29岁的有3位,占到4.1%。按性别划分,在73位参与者中有67位是男性,占91%。以上数据说明,乐器改良工作者在各个年龄段的分布大致均衡;绝大多数是男性。

近年来,随着乐改形势蒸蒸日上,从事乐改的人员结构在不断拓宽。参考《中华人民共和国专利法》的规定,将从事改乐者划分为职务发明、非职务发明以及专业从业者三大类。职务发明指在专业从事民族乐器制造的单位所申报的项目。非职务发明指社会上的乐改兴趣爱好者,从事民族乐器行业外的其他职业,或者说是兼职从事乐改的个人。专业从业者指民族乐器演奏家或作曲、理论、指挥家。按此标准划定,在全部137项乐改成果中,有28家单位申报的71项成果属于职务发明,占51.82%;34人申报的49项乐器成果属于非职务发明,占35.78%;12人申报的17项乐改成果属于专业从业者发明,占12.4%。

另外,乐器改良工作者知识产权意识有了明显增强,在全部137项改良乐器中,目前已经申请专利的有69项,占50%,其中近10年申请的专利就达47项。

4 结语

以上数据分析表明,70年来民族乐器改良从少数人的专业技术工作变成全方位、全社会广大兴趣爱好者自觉、共同参与的事业;全方位的乐器改良促成新乐种——民族管弦乐的形成和发展,体现了新时代乐器改良工作者对弘扬传统文化的深刻认识,以及坚持文化自信的理念所取得的丰硕成果。

选自《演艺科技》2024年第二期 丰元凯《中国民族乐器改良70年历程与成就——中国改良乐器精品展成果分析》。