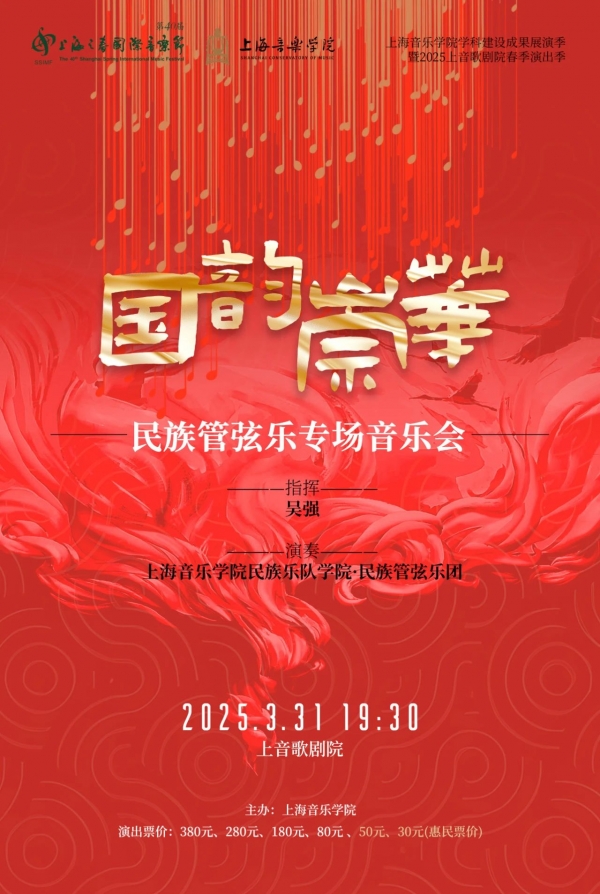

3月下旬,上海音乐学院民族音乐系推出“万物有声·非遗新韵”音乐周,集合南音、江南丝竹等国家级非物质文化遗产,特邀各级非遗传承人领衔指导,用新时代的语言“讲好中国故事”,其系列音乐会作为第40届“上海之春”国际音乐节演出项目与广大听众朋友相约。作为本次音乐周的重要组成部分,3月31日晚,以“非遗传承·民族共融”为主题的《国韵崇华——民族管弦乐专场音乐会》在上音歌剧院隆重上演。

担任本场乐队演奏的是上音民族管弦乐团,由吴强教授执棒。音乐会委约多位作曲家进行创作,汇聚了多部经典与新创作品,以民族乐器为纽带,通过现代编创技法与传统非遗元素的交融,展现了中华多元民族音乐的深厚底蕴与时代新声,从晋北的苍凉悲怆到江南的婉约灵动,从草原的辽阔豪迈到西域的神秘绚烂,每一首作品都成为非遗音乐焕发新生的生动注脚。

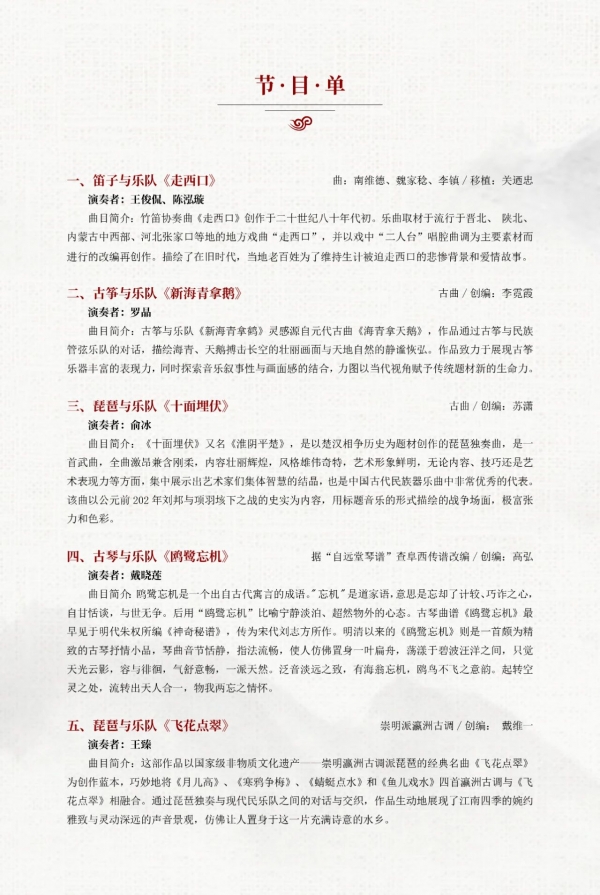

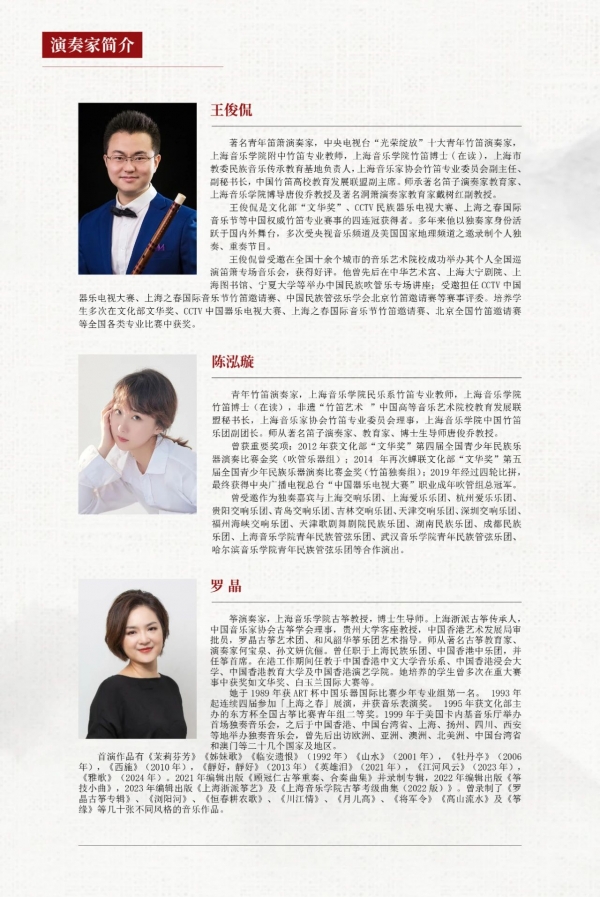

音乐会以笛子与乐队作品《走西口》开场,由王俊侃与陈泓璇演奏。音乐以地方戏曲“走西口”唱腔曲调为主要素材进行改编再创作,竹笛以悲怆的旋律与乐队呼应,运用滑音、吐音等技法,再现旧时代百姓背井离乡的凄婉故事。乐曲通过协奏形式,将地方戏曲的质朴情感升华为交响化的叙事,深刻诠释了“走西口”的无奈与悲情。

第二首作品古筝与乐队《新海青拿鹅》委约李霓霞创编,罗晶演奏。作品以元代古曲为灵感,古筝以快速扫弦、泛音等丰富的技法与恢弘的乐队音响结合,生动地描绘出天鹅的灵动、猛禽搏击长空的壮景。作品通过现代配器重构古曲,展现古筝刚柔并济的表现力。

第三首作品琵琶与乐队《十面埋伏》委约苏潇创编,俞冰演奏。经典的琵琶武曲焕发新声,通过轮指、扫拂等技法演绎楚汉垓下之战的激烈战况。乐队中战争号角般的音色,强化了历史的悲壮与音乐的戏剧张力。该曲以公元前202年刘邦与项羽垓下之战的史实为内容,用标题音乐的形式描绘的战争场面,极富张力和色彩,历史感扑面而来。

第四首作品古琴与乐队《鸥鹭忘机》委约高弘创编,由戴晓莲演奏,古琴泛音空灵如波光粼粼,乐队以淡远和弦烘托“天人合一”之境。乐队与古琴的对话宛如鸥鹭低语,意境悠远深邃,结合道家“忘机”哲学通过音色留白,传递出超然物外的东方美学。

第五首作品琵琶与乐队《飞花点翠》是崇明派瀛洲古调非遗代表作,委约戴维一进行创编,王臻演奏。作品以江南丝竹为底色,融合古曲的江南评弹韵味,勾勒出水乡四季的诗意画卷。琵琶的轮指、泛音等技法如蜻蜓点水,又如月色洒落水面,与乐队中笙与笛的音色穿插呼应,余韵绵长。

上半场最后一首作品是二胡与乐队《夜静箫声》、《弹乐》,委约苏潇创编,汝艺演奏。作品中,无千斤二胡以虚弓、轻指及泛音模仿洞箫幽咽,并融入评弹与丝竹元素,展现江南音乐的弹性韵律。《夜静箫声》营造箫声的苍凉,而《弹乐》展现评弹的俏皮,乐队以弹拨乐轻快伴奏,宛如苏州小巷的市井烟火两曲一静一动,既有苏州评弹音调优美和富有弹性的特点,又不失丝竹柔美优雅的韵味,凸显了二胡音色的百变可能。

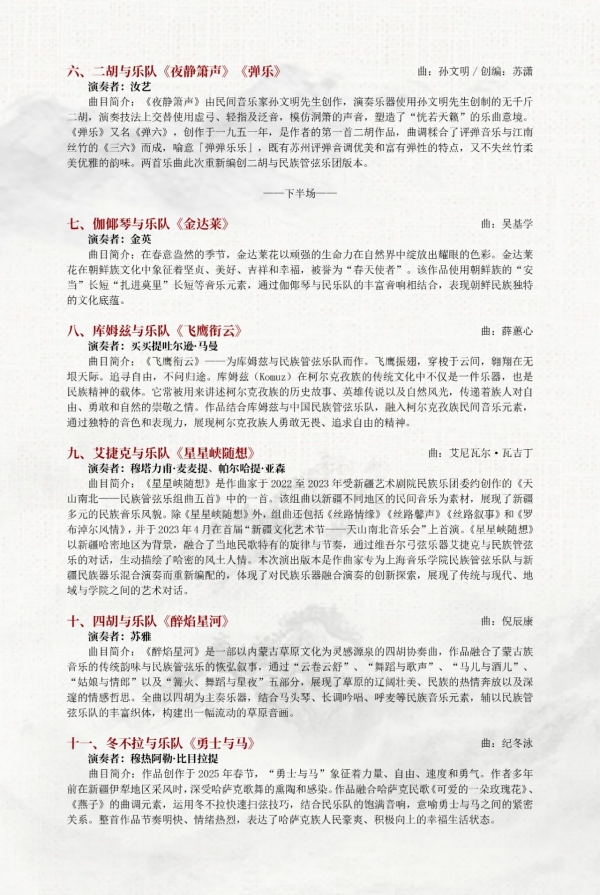

音乐会下半场由作品伽倻琴与乐队《金达莱》开场,委约吴基学作曲,金英演奏。作品中融入了朝鲜族的“安当”“扎进莫里”等音乐元素,伽倻琴的明亮音色如金达莱花绽放,结合民乐队的丰富音响效果,象征着坚贞、美好、吉祥和幸福,传递出朝鲜族对坚贞与吉祥的文化信仰。

第二首作品为库姆兹与乐队《飞鹰衔云》,委约薛蕙心作曲,买买提吐尔逊·马曼演奏。作品将少数民族乐器库姆兹与民族管弦乐队结合,描绘飞鹰振翅,穿梭于云间,诠释了民族对自由与勇气的永恒追寻。

第三首作品艾捷克与乐队《星星峡随想》委约艾尼瓦尔·瓦吉丁作曲,由穆塔力甫·麦麦提、帕尔哈提·亚森演奏。该组曲作为《天山南北——民族管弦乐组曲五首》中的一首,以新疆哈密地区为背景,融合新疆不同地区的民间音乐素材,展现了新疆多元的民族音乐风貌,生动描绘了哈密的风土人情。维吾尔艾捷克的旋律、西域手鼓的独特节奏与民族管弦乐队间的对话交织,展现了传统与现代、地域与学院之间的艺术对话,丝路风情跃然耳畔。

第四首作品是四胡与乐队《醉焰星河》,委约倪辰康作曲,苏雅演奏。蒙古四胡与马头琴、呼麦共鸣,融合蒙古族音乐的传统韵味与民族管弦乐的恢弘叙事,作品通过“云卷云舒”、“舞蹈与歌声”、“马儿与酒儿”、“姑娘与情郎”以及“篝火、舞蹈与星夜”五部分叙事,徐徐将音乐向听众展开,描绘了风声呼啸的草原夜幕,展现草原的辽阔与游牧民族的热烈哲思,构建出一幅流动的草原音画。

音乐会在作品冬不拉与乐队《勇士与马》中迎来了尾声,委约纪冬泳作曲,穆热阿勒·比目拉提演奏。音乐融合了哈萨克民歌《可爱的一朵玫瑰花》、《燕子》的曲调元素,在冬不拉快速扫弦中融合民族管弦乐队的饱满音响,展现了勇士铁血之外的柔情,表达着力量与自由的永恒交响。

非遗传承,时代共响。《国韵崇华——民族管弦乐专场音乐会》不仅是一场民族乐器的盛宴,更是一次非遗文化与民族管弦乐队的深度对话。从古琴的千年清音到库姆兹的游牧呐喊,从江南丝竹的婉转到草原呼麦的苍茫,每一件乐器、每一段旋律都在诉说民族文化的根与魂。传统非遗元素通过现代编创技法与交响化表达,既保留了原生态的质朴之美,又焕发出跨越时空的艺术生命力。

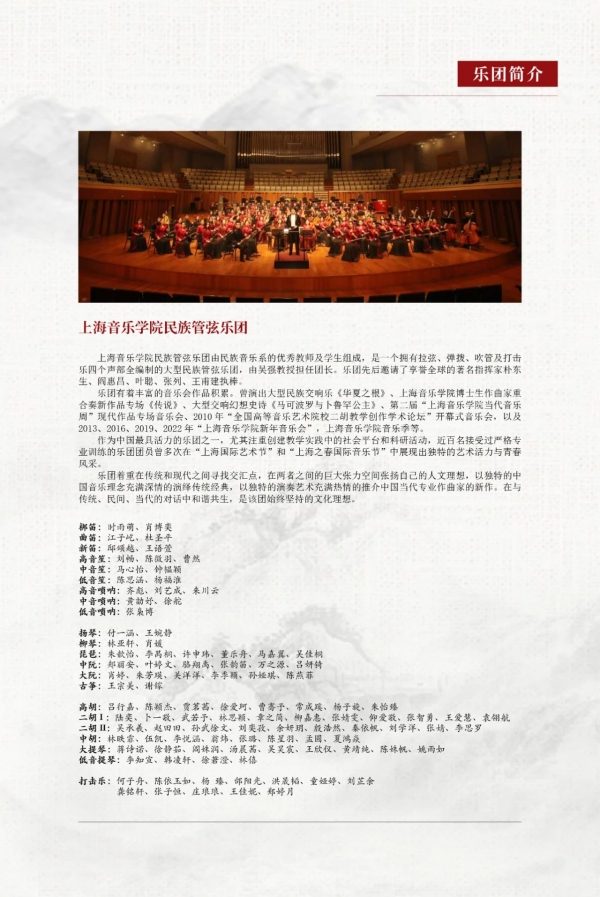

近年来,上音民族音乐系在非遗音乐研究与人才培养方面取得显著成绩,于2024年荣获“全国非物质文化遗产保护工作先进集体”称号。这场音乐会充分展现民族音乐系在交叉学科课程建设上的创新与实践,是民族音乐的“活态传承”,更是中华文化自信的璀璨绽放。民族音乐系将继续坚持守正创新、融合发展的保护理念,为非遗建设贡献力量,非遗音乐在新时代的星河中,继续书写属于民族的华章!