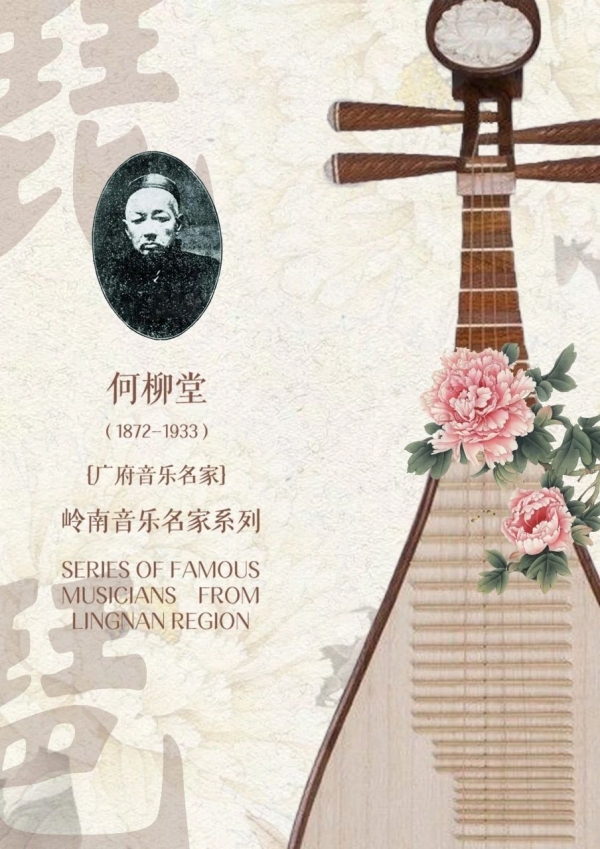

何柳堂(1872-1933),广东番禺县沙湾乡北村人,广东音乐曲家,擅长演奏琵琶,作粤曲歌词。1917-1933年活跃于广东、香港乐坛,并多次到上海录制唱片。

何柳堂,原名森,号与香,常用柳堂名。其远祖可追溯到宋朝的何昶,何昶当年由中原迁居到音乐曲艺相当发达的粤北南雄珠玑巷,到南宋咸淳六年(1270)何氏四世祖何德明迁到广州,后由广州到番禺沙湾定居。何氏五世祖何起龙得中进士,主管礼乐,音乐世家因而代代相传。何柳堂先生则是何氏第24代。其生于清朝同治年间,前半生都是在清统治中度过,他的祖父何博众有十多个子女,何柳堂先生是第六子何厚其的儿子。当时,何氏在沙湾已有七百年历史,形成了一个由几百人组成的大家族。乡族中有学塾,除了习文习武外,还玩奏乐器。年幼的何柳堂先生便在学塾的文、武、乐之中受到良好的教育。在何柳堂先生20岁时便在广州府考中过武秀才文学也颇有根底,而且承袭祖辈的琵琶技艺。至于他的作曲可以说是别出心裁、独树一帜、新奇出众,且与人们的生活息息相关。在漫长的三十多年生活中,何柳堂先生就是在读书、习武、奏乐、教育乡间子弟及自己研习作曲中度过的。

辛亥革命前后,广东音乐及曲艺已相当兴旺。1920年广州已有自发组织的业余音乐社团,如广州河南的“济隆音乐社”。何柳堂先生便是这个社团中极受欢迎和尊崇的音乐家。1923年前后,何柳堂先生活跃在广州的业余音乐社团;1925年前后则在香港“钟声慈善社”教授学徒。这段时间,他不仅到上海录制唱片,还参加当时市内广播电台的演奏和晚会演出等。可以说这个时期是他到广州、香港、上海进行演奏、教学、录制唱片最活跃的时期。同时,当时的历史背景也影响了何柳堂先生的艺术生涯。为此,他曾经还写有南音及小曲来宣传爱国思想。1931年“九一八事变”后,何柳堂先生又作一首《瞽者抗日救亡南音》,给陈梅生以《南音》曲调传唱于市,作为抗日救亡宣传,全曲共1600字,开首是:

“闻噩耗觉心惊,亏我一生最愤事不平。

早料得倭奴有意来吞并,

知佢立心挑衅借事兴兵,

你睇佢兽心人面豺狼性,

始终有目将佢碎迟凌………”

最后一段号召大家奋起救国,莫惜个人牺牲,表现了何柳堂先生的爱国主义精神。

何柳堂先生前后十多年与丘鹤俦的二弦、秦琴、扬琴,吕文成的二胡(又名粤胡、高胡)以及其他演奏家、作曲家一起,丰富了广东音乐这一民间音乐艺术,使其成为一个有独特风格的乐种。何柳堂先生在晚年出版了石印的《琵琶曲集》(1931),但里面并不全是琵琶独奏曲,还夹杂了一些其他弦乐曲,并没有记上琵琶指法。即使这么一本曲集,也是难得的琵琶集了。何柳堂先生的功绩就是在他以琵琶传于世上,并有所创作与发展。何柳堂先生继承和发展了何氏的“十指琵琶”演奏技法,其右手是从小指开始的“下出轮”手法。在他编著的《琵琶曲集》上,开篇就写出“指法”的方法,引用文中:“直隶王君锡弹十指琵琶,传谱甚多,其手指图,左手按弦惟大(拇)指,禁指(小指)不用,今人多效亡,然则'禁指’之用与不用,听其自便。”下面是写明右手的指法,单音的十个,双弦以上音的几个,如“拂、轮、扫”等。

在何柳堂先生的众多作品中,以《赛龙夺锦》最具影响力,而其他作品则有《回文锦》《七星伴月》等。从这些作品中我们可以发现何柳堂先生的旋律制作大都喜用奇突地跳动,虽然也用一些顺序性的进行(级进),但却是以跳运型为主,这是由于他常用琵琶的演奏手法作大跳进行。更主要的是何柳堂先生所创造的景象,题材大都是新鲜奇妙的,但又取材于世俗的意境,特别是《赛龙夺锦》更是精心制作,原稿就曾改动三次,每次都有所丰富。作品首先在结构上有了总体布置,又从现实生活中吸收竞渡的划桨节奏,随后以旋律的句逗对答段节的交错安排,运用了动机的模仿重现,使整首乐曲生动不呆滞,音区又不过于宽阔、易于掌握,中间的过渡插句保留了传统的乐语,丰富而不单调,悦耳且引人人境。虽然这首曲子有引子、尾段及尾声,不是唯一的创举,但在早期的广东音乐中也是少见的,这样使人听来更为满足。

20世纪30年代初,何柳堂先生回到沙湾家乡,晚年生活清贫,后患肺病,1934年春(另说为1933年)病逝于家乡,而何柳堂先生对广东的音乐文化,乃至我国民间音乐的贡献则永载史册。

文章来源:周凯模、王晓青.星海音乐学院岭南音乐馆图志(2000-2013)[M].广州:广东教育出版社,2024.