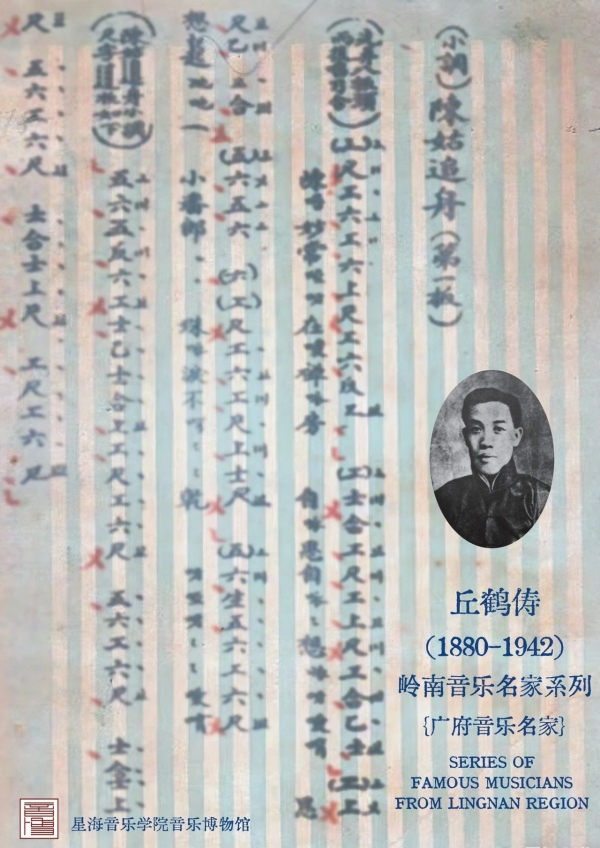

丘鹤俦(1880-1942),生于广东省新宁县那泰乡那吕村一个贫苦家庭。9岁时,家乡聘请一位“八音”师傅胡德高在家乡组织“八音班”。在“八音班”的影响和熏陶下,丘鹤俦先生对广东民间音乐产生浓厚兴趣,常到“八音班”旁听。13岁时丘鹤俦先生加入“八音班”,成为承办民间喜丧事的民间乐队中最年轻的唢呐吹奏手。多年来,丘鹤俦先生虚心向民间乐手学艺,刻苦钻研,在启蒙老师胡德高的辅导与培养下,为他未来漫长的音乐生涯奠定了良好的基础。

在丘鹤俦先生二十来岁时,他为寻求生计而离开家乡,辗转香港谋生。当初在一间由私人投资合股经营的电话有限公司当普通职员。后离开该公司在香港摆花街经营一所出售文具、乐器的小商店并利用营业之余收徒传艺。由于他教学认真严格学生逐日增多,继而创办了音乐私塾。从此,他以教授广东民间音乐为主要职业。他的学生很多,分布于港澳和国内外。在从事民间音乐教育工作的同时,丘鹤俦先生对20世纪20年代前后在广东流行的古调、民间乐曲和粤曲、粤剧的“过场曲”“谱子”“小曲”“小调”等做了大量细致的收集、整理和编著工作,并先后编辑出版了《弦歌必读》《弦歌必读》(增刻)《琴学精华》《国乐新声》《国乐新声》(增刻)《琴学新编》《琴学新编》(增刻)等多种曲集。这些曲集远销东南亚各国和美国等地,而今成为我们研究广东音乐这一著名乐种的珍贵且重要的史料。

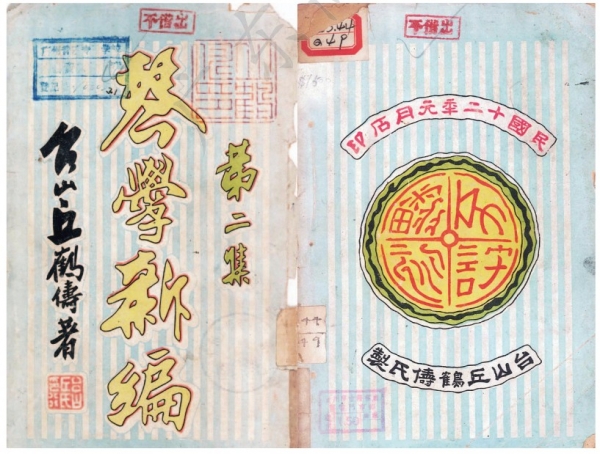

丘鹤俦先生编辑出版的《琴学新编》

与此同时,丘鹤俦先生还创作了一批广东音乐新谱,如《娱乐升平》《狮子滚球》《相见欢》《双龙戏珠》《活泼精神》《声声慢》等。他的作品保持和发展了传统粤乐的地方特色又借鉴、采用西洋一些适用的作曲技法,在风格上也有所突破和创新,从而丰富了乐曲的表现力。他的作品如《娱乐升平》《狮子滚球》等至今仍受国内(特别是广东珠江三角洲一带)和东南亚各国、美国等华侨聚居地广大听众的欢迎。

丘鹤俦先生编辑出版的《琴学新编》

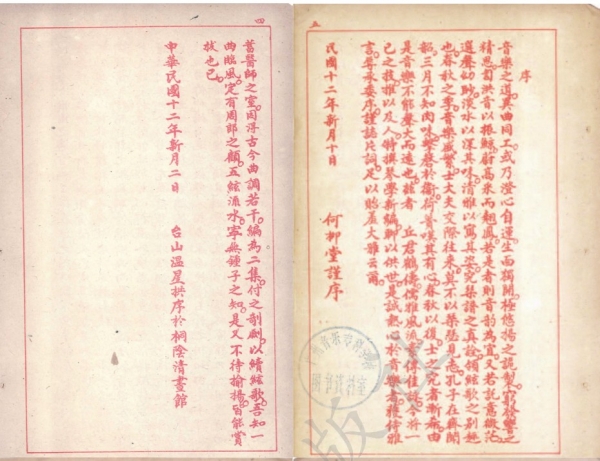

丘鹤俦先生擅长扬琴。其他如二弦、唢呐、高胡等都能演奏,弹、唱、吹、打无所不精。最引人注目的是丘鹤俦先生用扬琴演奏的代表作《狮子滚球》。他运用了熟练、轻快且流畅的刮竹上行琶音,使人感到一种仿佛是在滚动般的音型,巧妙地塑造了“滚球”的音乐形象。正如《琴学新编》的序文所说:

“丘君鹤俦,寄情音律,溺志弦歌。而于扬琴一门,尤称绝技,

其手腕之纯熟,字眼之玲珑,但觉其高下疾徐,洋洋盈耳,怨慕泣诉,历历绘声窃为之击节不置……”

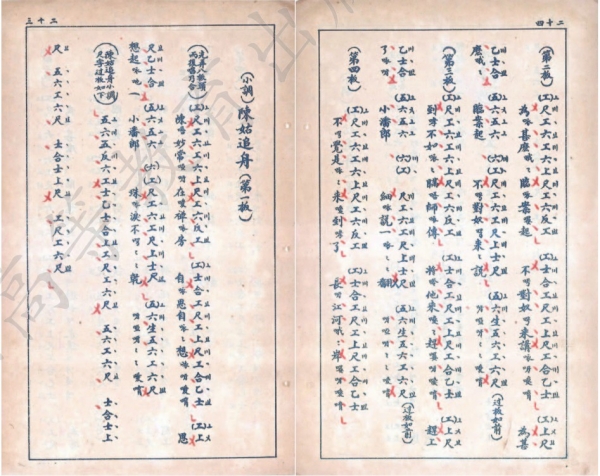

刮竹琶音,是丘鹤俦先生吸收了早期的粤曲“南音”伴奏常用的一种扬琴竹法,并把它运用到自己的作品演奏中,这一尝试,丰富了扬琴属“左竹法”演奏流派的技法。在丘鹤俦先生编辑的乐谱中有些做了“左竹法”扬琴演奏的竹法处理,从中可看到先生所用的“竹序”和粤剧中的“掌板”竹序是一致的。他对扬琴竹法做了系统的探索研究和整理,为扬琴在广东音乐的基础演奏技法——“左竹法”“右竹法”“混合竹法”的发展奠定了理论基础的依据,也为我们研究广东扬琴流派的渊源和特点提供了重要的学术资料,1934年他曾离港赴美国纽约等地巡回演奏并与美国音乐界人士进行音乐交流,他以扬琴、唢呐、二弦等乐器的演奏,获得国外人士的好评。他的这次音乐交流活动增进了国外友人对我国广东民间音乐艺术的了解。

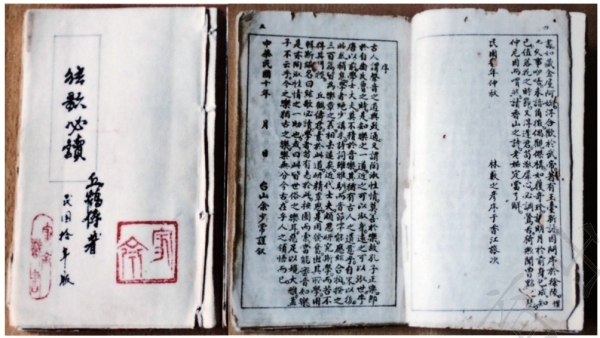

丘鹤俦先生编辑出版的《弦歌必读》

1941年,太平洋战争爆发,香港惨遭轰炸,他的爱子在一次轰炸中被炸身亡。爱子的罹难,加上生活艰辛、听觉衰退使丘鹤俦先生忧郁成疾,于1942年病逝于香港,终年62岁丘鹤俦先生的一生,是刻苦自学,勇于探索,为继承、发展我国广东民间音乐事业而艰苦奋斗的一生。他兢兢业业,长期从事民间音乐的研究、编著和教育工作,获得了卓越的成就,为继承和发展粤曲及广东音乐做出了重要贡献。

文章来源:周凯模、王晓青.星海音乐学院岭南音乐馆图志(2000-2013)[M].广州:广东教育出版社,2024.