作曲:陆春龄 何占豪 郭子春 周仲康

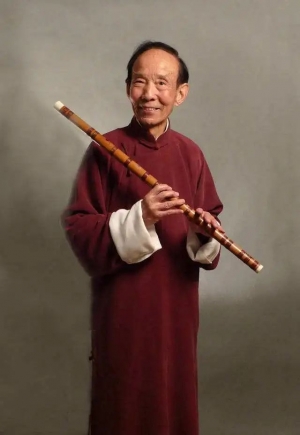

陆春龄

(1921年9月14日-2018年5月22日)

陆春龄,1921年9月14日生于上海,上海音乐学院教授,著名笛子表演艺术家,中国笛子一代宗师。有“魔笛”“神笛”“笛王” 之美誉。

陆春龄教授半个多世纪的艺术实践形成独特的艺术流派,他不仅整理改编了《鹧鸪飞》《小放牛》《中花六板》《行街》《梅花三弄》等名曲;还创作了《今昔》《喜报》《江南春》《奔驰在草原上》《普天同庆》《练兵场上》(笛子协奏曲)、《月下思亲人》《节日舞曲》(巴乌独奏)、《天和》(箫、笛协奏曲)等脍炙人口的经典乐曲,并创作了大型的笛子与男女声大合唱的协奏曲《抗震救灾精神放光芒》,这是陆春龄教授深受四川汶川、青海玉树、甘肃舟曲以及美洲海地等重大地震和自然灾害中人们奋起救灾精神感染而写的新作品。

陆春龄教授的作品集中反映了建国以来各个历史阶段人民的思想、情绪、愿望和利益,具有浓郁的时代气息和精神风貌。这些作品引人入胜,令人神往,赏心悦目,感人至深,给人们以真善美的享受。他亲身经历国内外许许多多的艺朮实践,在印度尼西亚雅加达人民独立广场为10万人演出,当地报社评论道“枪声不能维持秩序,笛声征服了10万观众”。他常到医院、矿山、农场、部队甚至深入街道里弄小区为一个人作专场演出。他始终为人民而创作,为人民而演出,其情其景感人至深。

陆春龄教授在笛子艺术领域的重大贡献和成就,受到了党和人民的赞誉与肯定,并获得众多荣誉:1986年,荣获首届上海文学艺术奖;1989年,一曲《鹧鸪飞》及《梅花三弄》荣获中国首届金唱片奖;1992年,荣获国务院颁发的文化艺术突出贡献奖并享受国务院特殊津贴;1993年,在美国路易斯安那州拉法叶市获荣誉公民称号并被授予金钥匙奖;1999年,荣获上海市老有所为精英奖;2004年4月,荣获《中国民乐终身贡献奖》;陆春龄教授于2008年被中国文化部命名为非物质文化遗产《江南丝竹》项目代表性传承人;2009年8月,荣获国际中华文化艺术交流展演协会、香港国际音乐家联合会终身成就奖;2009年11月,荣获中国文联、中国音乐家协会授予的第七届中国金钟奖终身成就奖;2010年,荣获上海市委宣传部授予的上海文艺界终身荣誉奖;2011年,荣获共和国杰出艺术家奖;2012年3月,受鼎艺华乐团邀请在新加坡环球大剧院演出,获美国纽约世界终身成就奖;2012年7月,荣获上海市文学艺术界联合会颁发的《第七届荣誉委员奖》。其事迹被《中国人名大辞典》(当代人物卷)《中华人民共和国功臣大辞典》《中国当代高校教授大典》《劳模风采》等收录。

陆春龄教授自上世纪50年代起,先后当选为第三届全国人大代表,全国第五、第六届政协委员,上海市第三、四、五届人大代表。曾作为上海及全国劳动模范多次赴北京参加全国文教群英会。先后八次受到毛泽东主席接见,被周恩来总理誉为“人民音乐的文化使者”,受到邓小平、江泽民等中央领导的关怀。他先后访问了70多个国家和地区,其中受邀赴港澳台地区演出,同胞之情尤为浓郁,其笛子艺术的学术讲座更为同行所称道。他善于吸纳中外民间笛类乐器的优秀精华,极大丰富了中国与各国人民的文化交流,增进了各国人民的友谊,被誉为“人民的音乐家”。

陆春龄教授培养了无数海内外竹笛艺术人才,以人为本,德育至上,孜孜不倦地传播着中国民族音乐文化。生命不息,笛声长鸣,“愿为人民吐尽丝”是他的毕生座右铭。

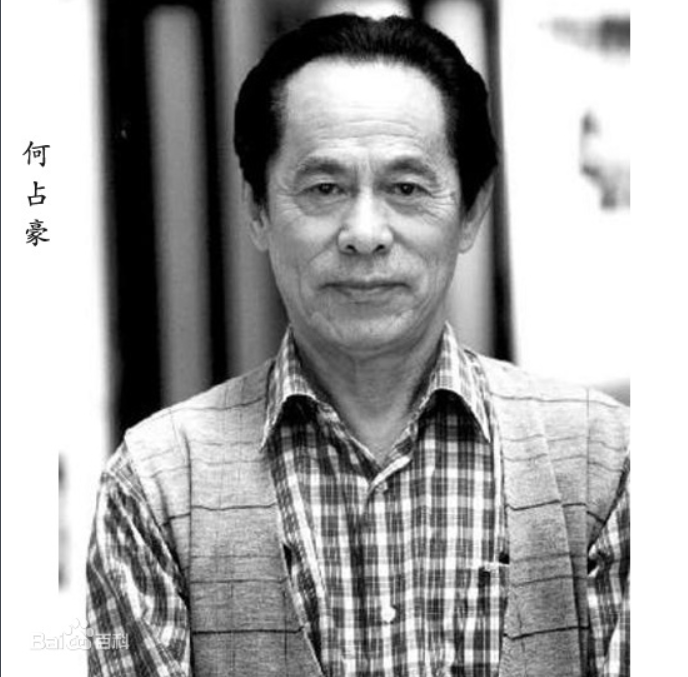

何占豪:(1933-)浙江诸暨人,中国杰出的音乐家,世界著名作曲家。现任中国上海音乐学院教授,中国上海音乐家协会副主席。代表作之一小提琴协奏曲《梁祝》成为中国音乐史上的经典之作,其它主要作品有:弦乐四重奏《烈士日记》、交响诗《龙华塔》、二胡协奏曲《莫愁女》、古筝协奏曲 《孔雀东南飞》等。曾在浙江省越剧团乐队工作,后入上海音乐学院进修班学习小提琴,并和几位同学组成“小提琴民族学派实验小组”,探索小提琴作品创作和演奏上的民族风格问题。小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》就是这种探索的成果。

1958年在上海音乐学院学习期间与同学陈钢创作的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》,是中国“妇孺皆知”的最著名的小提琴作品,是全世界演出和录音版本最多的中国管弦乐曲,是世界人民了解中国音乐的必听曲目,被誉为“为中国创造民族化交响乐开拓一片绿野”的“不朽的(中国)民族音乐经典”,是“中国人民的骄傲”、“整个东方音乐的骄傲”。在不久前香港电台举办的一次民意测验中,《梁祝》与贝多芬、柴可夫斯基等古典乐坛上家喻户晓的伟大作曲家的作品一起,被评为“千年最受听众欢迎的十部经典音乐作品”。曾经有一位学者感叹道:“哪里有太阳,哪里就有中国人;哪里有中国人,哪里就有《梁祝》!”

座右铭

何占豪在音乐创作上有一个座右铭,那就是:“外来形式民族化,民族音乐现代化”。他作曲生涯四十余年的全部作品,前二十年主要是以“外来形式民族化”为主。1959年《梁祝》蜚声乐坛誉满中外后,他的弦乐四重奏《烈士日记》、弦乐与合唱《决不忘记过去》、交响诗《龙华塔》等大型器乐、声乐作品相继问世。在这一时期里,他的作品除了富有戏剧性、抒情性外,还具有强烈的民族风格。

民族音乐现代化

八十年代,何占豪又把“民族音乐现代化”作为自己奋斗的目标。除了将《梁祝》改编成高胡、二胡、琵琶和古筝协奏曲外,他还创作了二胡协奏曲《乱世情》《别亦难》、二胡与乐队《莫愁女幻想曲》,以及民族管弦乐《伊犁河畔》《节日赛马》、古筝协奏曲《孔雀东南飞》等一大批民族器乐作品。九十年代,何占豪高兴地看到古筝界新秀辈出,创作了古筝协奏曲《临安遗恨》《西楚霸王》、筝、乐、诗《陆游与唐婉》和古筝独奏曲《茉莉芬芳》《姐妹歌》等,对传统乐曲《月儿高》《春江花月夜》等也进行了改编。除此之外,他还创作了笛子协奏曲《长恨绵绵》、柳琴协奏曲《花》、扬琴协奏曲《罗兰情》等作品,就包括香港歌星徐小凤唱红的《相见时难别亦难》也是何占豪的作品。

同时,他还为世界乐坛培养和推荐了一大批学习西方古典音乐和中国民族音乐的年轻艺术家。实为“学贯中西、推陈出新、奖学后进”的中国音乐大师。

2019年9月23日,荣获第七届上海文学艺术奖“终身成就奖”。

著名笛子演奏家,教育家。现任上海音乐学院民乐系教授、博士生导师,管乐教研室主任,中国音乐家协会竹笛学会副会长、赵松庭笛子艺术研究会荣誉会长,新加坡华乐总会理事,新加坡笛子学会会长。

詹永明是当今笛坛杰出代表人物。几十年来他在国际国内的音乐比赛中频频获奖,并赴世界20多个国家和地区演出及讲学,足迹遍及亚、非、欧、美各国,被人们誉为「神奇的魔笛」,更被《华盛顿邮报》称为「当今杰出的演奏家」。1991年作为首位大陆杰出人士民乐演奏家访问台湾,为推动两岸的笛子艺术演奏与教学作出了重要的贡献,被誉为「穿透海峡的第一声笛音」。

1988年首批评定为中国国家一级演奏员,1991年享受国务院政府特殊津贴,1997年移居新加坡並任教于新加坡南洋艺术学院,2004年应聘任上海音乐学院民乐系教授,2013年他的《中国竹笛专业主干课》被上海市教委评选为重点项目课程与上海音乐学院精品课程。2015年-2017年担任上海音乐学院高峰高原民族管乐团队、2018-2020年双一流学科创新团队民族管乐首席教授。他的事迹被收录在《中国当代文艺名人录》、《中国音乐家辞典》、《世界当代名人录》。

浙江音乐学院国乐系竹笛教师,艺术实践教研室主任。现为中国音乐家协会竹笛学会理事、排箫艺术研究会副秘书长,浙江民族管弦乐学会理事,赵松庭笛子艺术研究会副会长,杭州排箫艺术研究会副会长。

曾获文化部首届中国民族器乐独奏大赛竹笛青年专业组银奖(首届文华奖);首届国际中国民族乐器邀请赛竹笛青年专业组一等奖等,文化部举办的全国民族器乐民间乐种组合展演职业组优秀演奏奖(最高奖),2017海内外江南丝竹邀请赛职业组一等奖等大奖。与美国爵士钢琴大师鲍波·吉姆士、法国爵士乐团FRANCOIS RAULIN等著名音乐人合作录制专辑并于国内外发行。成功举办多场个人笛子专场音乐会与讲座,发表《竹笛演奏在民族管弦乐队中的运用》、《中国竹笛演奏呼吸方法论析》、《“琅琊神韵”演奏技术难点解析与训练要点》等论文,创作《秋暝》、《汨罗江颂》等笛子独奏作品,主持《祁连音画》获批2019国家艺术基金项目,并完成7场全国巡演,获得圆满成功。 先后受邀出访欧、亚、非二十多个国家,个人事迹被收录到《越中名人谱》。

马云鹤自幼受父亲启蒙,热爱竹笛音乐,8岁开始跟随父亲学习竹笛,后拜师于中央民族乐团现任副团长、中国著名笛子演奏家王次恒教授。2008年以优异成绩考入上海音乐学院,师从著名笛子演奏家、教育家詹永明教授系统学习本科至硕士。后跟随中国音乐家协会竹笛学会会长、排箫演奏家林文增先生学习排箫演奏。现任中国歌剧舞剧院演奏员,中国音协竹笛学会排箫艺术研究会副秘书长。

第十七届台北“笛子协奏曲大赛”—【金奖】、第七届中国音乐金钟奖—【银奖】、2016 香港国际笛箫大赛—排箫【金奖】、2017 首届全国排箫展演【金奖】得主。首位在北京音乐厅举办个人独奏音乐会的竹笛专业在校生,并于 2018 年 1 月在上海东方艺术中心成功举办—竹笛与排箫个人专场音乐会。求学期间四次获得国家文化部文华奖,人民奖学金、傅成贤纪念奖学金、上海音乐学院硕士优秀毕业生等荣誉。先后师从王次恒、詹永明、林文增等名家。

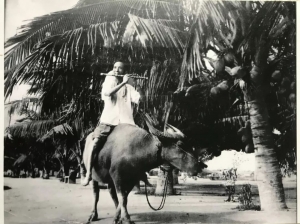

1965年陆春龄教授下部队,去工厂、上矿山创作了一系列笛曲,在湘南考察时创作了《潇湘银河》笛子协奏曲。