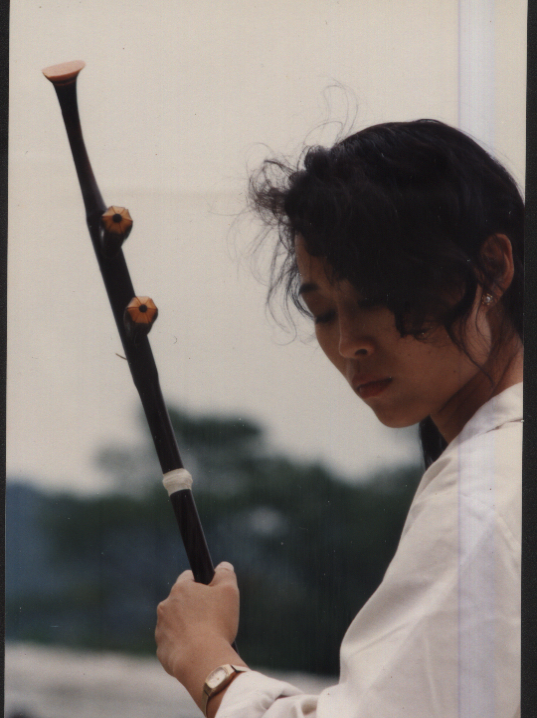

选自吴红非二胡独奏音乐会

阿炳(1893年8月17日—1950年12月4日),原名华彦钧,出生于无锡市,民间音乐家,正一派道士,因患眼疾而双目失明。

阿炳刻苦钻研道教音乐,精益求精,并广泛吸取民间音乐的曲调,一生共创作和演出了270多首民间乐曲。 其父华清和为无锡城中三清殿道观雷尊殿的当家道士,擅长道教音乐。华彦钧4岁时丧母,由同族婶母抚养。8岁随父在雷尊殿当小道士。开始在私塾读了3年书,后从父学习鼓、笛、二胡、琵琶等乐器。12岁已能演奏多种乐器,并经常参加拜忏、诵经、奏乐等活动。18岁时被无锡道教音乐界誉为演奏能手。 1950年12月4日,阿炳病逝,享年57岁。

阿炳现留存有二胡曲《二泉映月》、《听松》、《寒春风曲》和琵琶曲《大浪淘沙》、《龙船》、《昭君出塞》六首。

吴红非,教授,二胡演奏家、教育家。长期从事二胡演奏与教学工作,创作并推出二胡新作15首,出版、发行二胡新作CD专辑2张、个人演奏专辑与《二胡经典》(上、下册)及《新编二胡基础教程》,发表近二十篇学术论文,多次荣获优秀教师指导奖与德艺双馨称号,多次获得省部级演奏奖、作品创作奖,多次举办个人音乐会。曾应邀出访日本﹑法国﹑俄罗斯、美国、英国演出交流,个人演奏及新作专辑分别由日本大阪的关西学院、美国瓦尔普莱索大学及法国布尔昆•雅里昂市和当地的音乐学院收藏,二胡演奏先后由中央电视台、中央人民广播电台、上海人民广播电台、中国艺术报、音乐周报、新民晚报、中国青年报、《人民音乐》、《中国音乐》、《器乐》等传播媒体及刊物作专题介绍与评论。2012年主持申报 “艺术与科技”新增特设专业,获教育部审批,在浙江传媒学院创办“音乐设计与制作”专业方向及《世界互联网音乐大赛》,2018年出任国家艺术基金2018大型舞台剧创作资助项目——音乐剧《红船往事》制作人,该剧荣获浙江省第十四届精神文明建设“五个一工程奖”。现为中国音乐家协会会员,中国民族管弦乐学会会员,浙江省音乐家协会理事、二胡专业委员会副会长,音乐新媒体联盟常务理事,浙江传媒学院音乐学院副院长。

访美演出自创作品《丝路喀尔腕》

学习与工作履历

吴红非72年起随上海音乐学院民乐系主任王永德教授学习二胡演奏艺术,同年9月入选无锡市育红小学(“小红花”艺术学校)学习,开始了二胡演奏的艺术生涯。

80年考入南京艺术学院。先后师承于王永德、涂永梅、瞿安华、甘涛等教授。在校时,她的演奏才华就赢得了著名音乐理论家、评论家、时任中国音乐家协会主席、中国音乐学院院长李凌先生,著名二胡演奏家、教育家、“蒋派” 二胡创始人、时任中国音乐学院副院长蒋风之先生,著名二胡演奏家、作曲家、时任南京军区前线歌舞团团长张锐等前辈音乐名家的赏识。84年毕业后破例分配至中国音乐学院,任二胡专业教师,并随蒋风之、刘明源两位民族弓弦乐大师进修学习。1990.07-2006.02于苏州铁道师范学院(后更名苏州科技大学)音乐系担任专业教师,兼器乐教研室主任,期间随二胡演奏大师闵惠芬先生进修学习,1997年晋升副教授,2000年获跨世纪人才称号,2004年晋升正教授。2006.02-至今于浙江传媒学院音乐学院工作,历任器乐系主任、音乐学院院长助理、艺术与科技专业负责人、音乐学院副院长(曾有三年主持工作经历、现分管教学、实验室与国际合作交流),杭州师范大学音乐学院二胡硕士生导师。

吴红非教授通过对蒋凤之、刘明源、闵惠芬、张锐等诸位大师的学习和研究,确立了民族音乐的创造性转换这一命题的研究方向,也因为吴红非有幸获得多位不同流派与风格演奏大师的言传身教,为其日后的艺术创作及科研作好了必要的技术积累与知识储备。

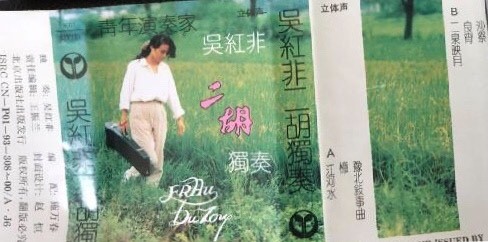

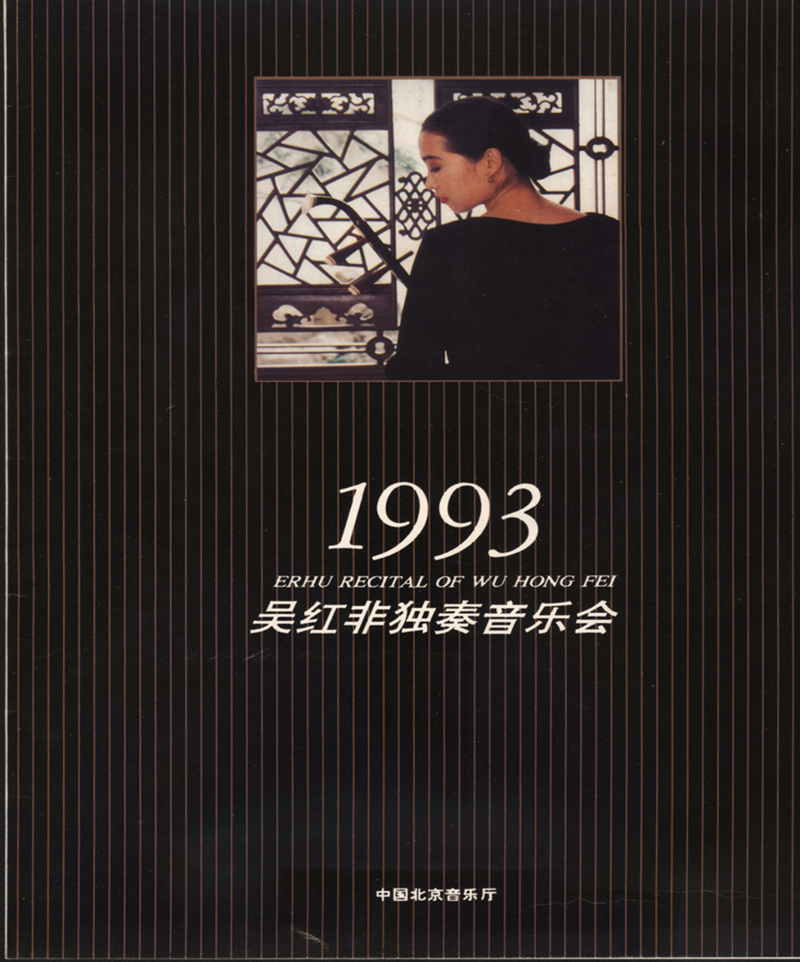

1993年由北京出版社出版演奏专辑

艺术创作与学术研究

立足民族音乐审美、二胡演奏特色和拓展二胡艺术语言的深度和广度三方面作为研究课题,创作并推出二胡新作15首。

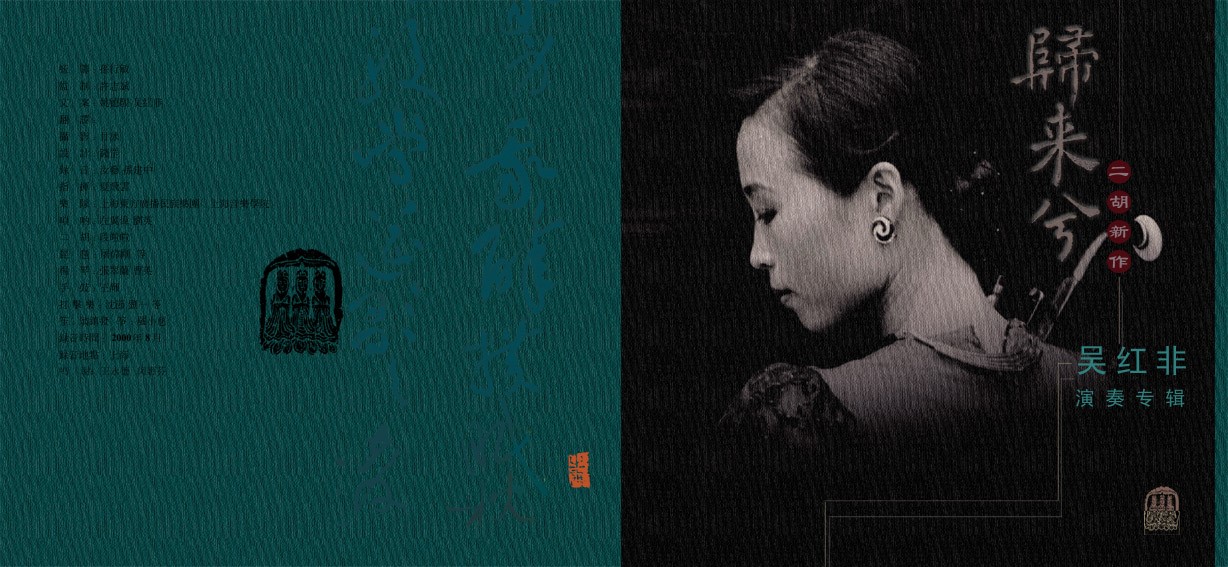

《归来兮》(吴红非曲 吴红非首演)9:01

《丝路喀尔腕》(吴红非曲 吴红非首演)7:04

《忆故人》(吴红非根据同名琴曲移植改编 吴红非首演)8:23

《忆》(黎英海曲 吴红非首演)

《沙祭》(姚德骏曲 吴红非首演)

《丽歌行》(张晓峰曲 吴红非首演)18:11

《剑之吟》(姚德骏曲 吴红非首演)8:04

《关山月》(姚德骏曲 吴红非首演)7:04

《子夜吴歌》(姚德骏曲 吴红非首演)7:55

《闻笳》(姚德骏曲 吴红非首演)6:49

《战胜乐——烽火魂》(姚德骏曲 吴红非首演)5:43

《月亮古丽》(姚德骏曲 吴红非首演)5:21

《塔克拉玛干的绿洲》(姚德骏曲 吴红非首演)7:07

《满乡悠悠》(姚德骏曲 吴红非首演)4:50

《DAOLANG随想》(姚德骏曲 吴红非曲 魏思斯首演)

中国音乐家音像出版社出版(两片装CD)

2011年6月浙江音乐厅举办个人二胡独奏专场音乐会

吴红非教授多次举办个人音乐会,并参加国内外重要演出。先后由中央电视台、中央人民广播电台、上海人民广播电台、中国艺术报、音乐周报、新民晚报、中国青年报等传播媒体作了相关的介绍与评论。吴红非的二胡演奏 “追求一种博大的气质,深沉有力、气韵生动,在乐曲处理上,善于把传统文化底蕴与时代精神融为一体,在音色方面力求丰富和变化……”。

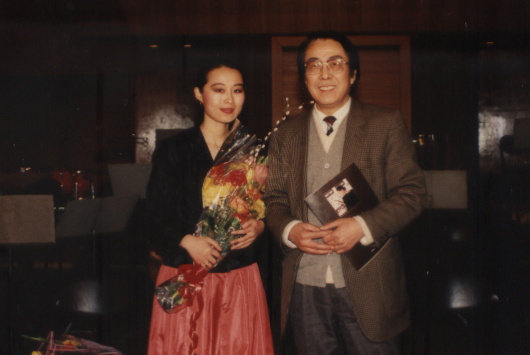

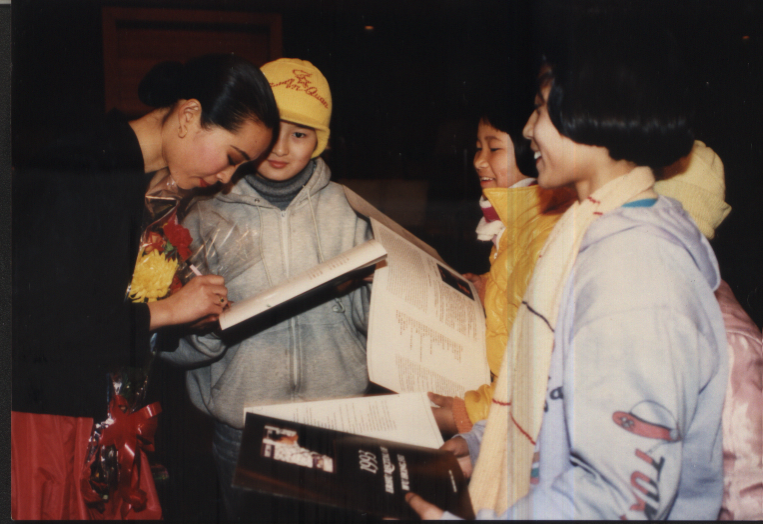

1993年北京音乐厅举办吴红非二胡专场音乐会(《长城随想》中央民族乐团协奏)

1993年北京音乐厅举办吴红非二胡专场音乐会(吴红非与著名作曲家刘文金先生的合影)

1993年北京音乐厅举办吴红非二胡专场音乐会(现场)

1993年1月5日在北京音乐厅举办个人独奏音乐会

1987年在王健中导演、施万春作曲的电影《贞女》影片中担任二胡独奏

《浅谈二胡演奏中的“形”与“神”》

《刘文金二胡作品的题材、技法和体裁》

《漫谈苏州弹词开篇的核心音调》

《刘天华<悲歌>的音乐语言特色》

《主题动机发展及结构力对“韵”的影响———浅析刘文金二胡作品<秋韵>》

《中国弓弦乐器的沿革》

《二胡噪音的产生与控制》

《论近现代民族低音弓弦乐器》

《如何在音乐教学中培养学生的“音乐趣味”》

《江南丝竹音乐传承的实践与思考》

《边界,当音乐遇上互联网——2017“丰子恺”杯第二届世界互联网音乐大赛综述》等

《二胡经典》上下册 《新编基础教程》上海教育出版社出版发行

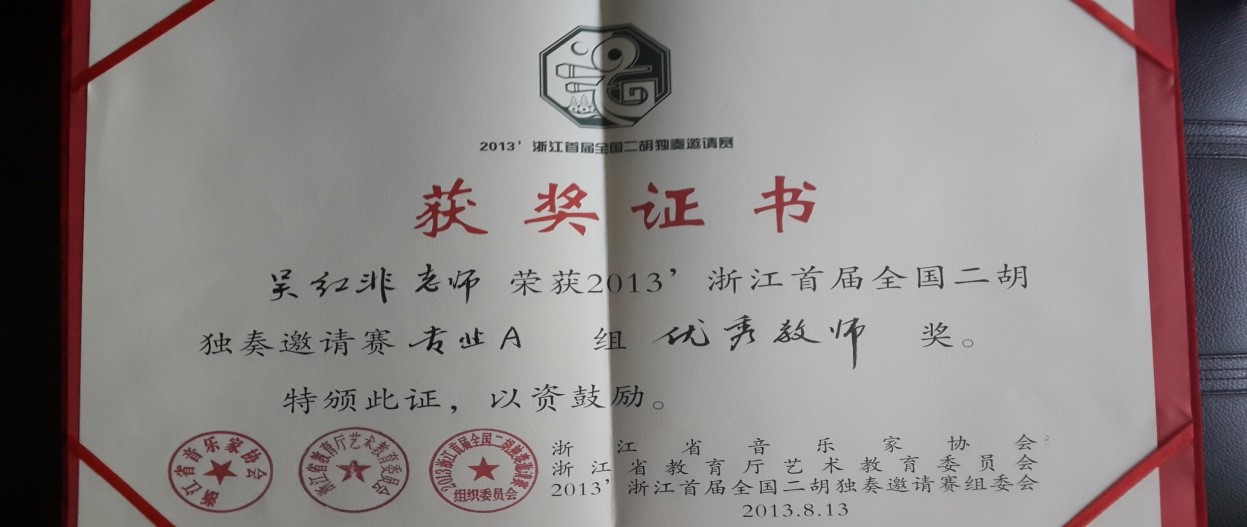

尊重艺术教学规律,因材施教,许多学生在国内外的各种专业比赛中获得金奖、银奖,多次荣获优秀教师指导奖与德艺双馨称号。

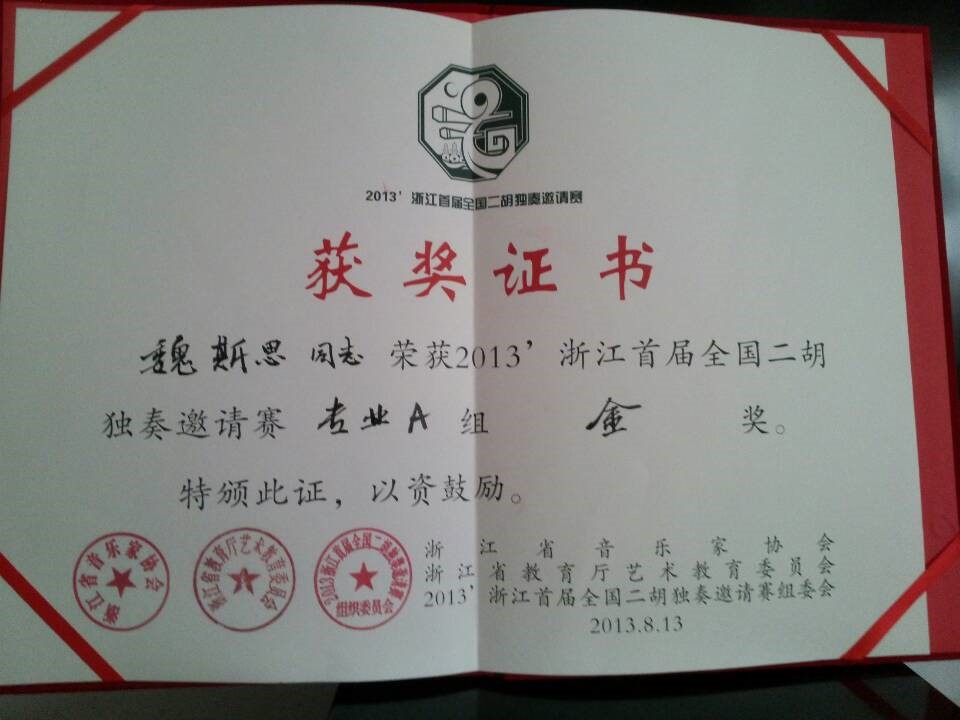

浙江传媒学院音乐学院学生魏思斯获浙江首届全国二胡独奏邀请赛专业组金奖

学生魏思斯在浙江省第九届音乐舞蹈节上演奏新作

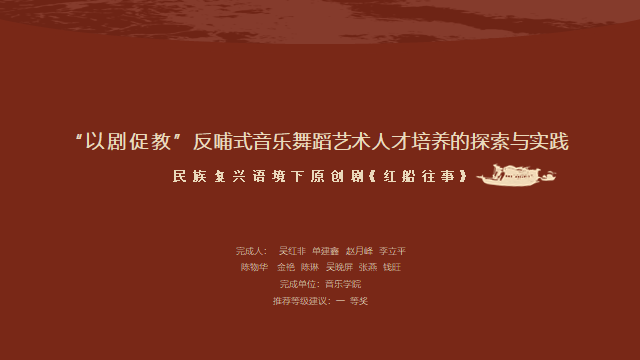

主持的《民族复兴语境下原创剧<红船往事>“以剧促教”反哺式音乐舞蹈艺术人才培养体系的探索与实践”》项目获校级教学成果一等奖

著名扬琴演奏家,广州星海音乐学院扬琴专业教授、硕士研究生导师、中国民族管弦乐学会扬琴专业委员会副会长。广东省民族管弦乐学会扬琴专业委员会会长。

曾获“全国民族器乐南京邀请赛”扬琴专业组一等奖、首届“江苏省青少年二胡比赛”扬琴伴奏奖、美国“休斯顿市荣誉市民”证书。录制有个人独奏专集《春到清江》、《天山诗画》等。四十多年来,一直活跃于音乐艺术的舞台:举行了数十场个人专场音乐会、学术讲座,参与了众多不同形式与主题的音乐会及担任海内外各种民族器乐大赛的评委等,并多次应邀赴美国、日本、加拿大、罗马尼亚、韩国、新加坡、缅甸、香港、澳门、台湾等国家和地区进行演出活动。特别是于2005年在北京、广州等地举行了七场个人巡回扬琴演奏会,获巨大成功。2006年3月应中央电视台《风华国乐》栏目邀请录制了个人专题节目。

首演及推广了《海燕》、《幻想曲》、《莲花山素描》、《三峡画页》、《别港》等一批不同形式的优秀扬琴作品;创作和改编了《盼归》、《火把节之夜》、《别港》等扬琴乐曲;出版有《世界名曲—扬琴曲选》;发表有《扬琴演奏“点”“线”概述》、《谈扬琴协奏曲“莲花山素描”的音乐风格及特点》、《中国扬琴音乐现状及未来发展空间的思考》等论文。数十年来,为海内外培养出一大批优秀的扬琴人才。

《听松》,又名《听宋》,是中国民间音乐家阿炳创作的二胡独奏曲。其内容似乎是描写宋代伟大的爱国将领岳飞。乐曲通过松涛借物咏怀,在赞颂民族英雄岳飞军威的同时,倾注了他刚直不阿的性格和坚定自信的意志,歌颂了中国人民青松般高洁的民族气节,钢铁般坚强的斗争意志和战胜敌人的英雄气概。全曲气魄豪迈,刚劲有力,堪称音乐珍品。

音乐教育家杨荫浏在为《阿炳曲集》写的乐曲说明中说:“《听松》可能也是阿炳自己的作品。”据《阿炳传略》说,人们听到阿炳演奏此曲的时候是在抗日战争时期。

阿炳说:“宋朝时候,金兀术被岳飞打得走投无路,狼狈逃至无锡惠泉山下。躺在听松石上,心惊肉跳地倾听宋朝兵马的声音。这曲便是描写这个故事,所以又名《听宋》。”阿炳在抗日战争时期每逢演奏此曲之前必讲一番南宋时期入侵者金兀术败逃的故事,以金兀术的败逃喻日寇的失败,以岳飞的奋斗精神预言中华民族的必然胜利。

《听松》的曲式结构为直进式三段体。全曲分五部分,主乐曲由三个段落组成,曲前有引子,曲后有尾声,前后对称,主题突出。引子及尾声为徵调式,乐曲第一、二、三段为宫调式。引子,每分钟约60拍;第一段,每分钟约80拍;第二段,是乐曲的主体部分;第三段,每分钟120拍;尾声,在急急风的锣鼓声中结束。

乐曲结构

《听松》全曲结构严谨,音乐素材新颖,乐曲一改中国传统的渐进式发展手法,随着音乐的展开新材料不断出现,乐思层层递进,充满着戏剧色彩。全曲体现了中国民间音乐,散——慢——中——快——散的布局原则,而尾声和引子在情绪上和音乐素材上都有呼应,使作品获得了统一性。特别是开头和结尾一句具有很强的戏剧性,发人深省。

引子部分

节奏较自由,好像京剧唱腔里的“导板”,三小节一句,每一句的旋律都由高向低,好似哭喊的行腔。旋律一句比一句走高,又好似阿炳痛苦而激愤地向苍天发出的责问。第一句音乐从2音上起,三句都落在主音5上。听来语气肯定,且一句紧似一句。

第一段

共八小节。开始四小节好似作者在窘迫、孤独、寒冷中的沉吟、思索与自问。随着音乐出现了一个长音1,好像得出一个令人意味深长的答案。紧接着就是一个以5、1、3、1为旋律特征的曲调带有几分明朗、乐观,并透露着作者一种坚毅、不屈服的性格特征。表达了作者向往光明,对未来充满美好憧憬的愿望。

第二段

美好的愿望再残酷的现实面前似昙花一现是那样的极其脆弱,在此段开始4、3、2、1的音乐动机下,一切又变得是那样的沉重、悲凉,作者心中由此变得跌宕起伏,心中矛盾冲突万千,难以用语言来表达心中的悲苦,对世俗的不平、愤恨。

在此段乐曲中切分音节奏大量地连续出现,乐节内部旋律采用级进方式,乐节之间旋律采用跳进方式,正是这种对比使得旋律的强弱颠簸不平,冲突不断,构成一环扣一环的波浪运动,跌宕多姿。从而加强了作者心中冲突的矛盾程度;乐节之间融结紧密,运用了终止及乐句在切分中进入等方法,形成一种不停顿的运动,音乐一气呵成。音乐在速度上,先由每分钟69拍,到每分钟100,直到每分钟126拍。这种音乐速度的逐渐加快的变化,也使得矛盾性逐步加深,表达了阿炳内心的极不平静。在此段结尾的一个音落在了强有力的八分音符的10上,表现了作者阿炳坚强不屈的性格与个性。

第三段

第三段,开始以二胡的内弦小三度由下向上的滑奏形式再次向苍天大地发问。两小节一句,共八小结四个问。这一次地问作者经过了第二段的内心思想情感的矛盾冲突再也不能像第一段中的询问那样的轻松了,后面引出的答案也不同反响了。在力度上第一句mp ,第二句mf ,第三句f ,第四句mp,表达了作者在语气上充满着百般无奈,矛盾,心中的不平。特别是第三句,将前两句的旋律翻高一个八度,表达了阿炳内心的极不平静与痛苦。

这部分特点是全曲的主体,其特点是:大量使用边疆切分节奏型,主要不是模拟风声的旋律型,而是强调大风摇撼树干所引起的反弹性的动感,一种运动的脉搏,给人以巨大群体坚韧不拔的感觉,气势磅礴;乐节内部用级进,乐节之间用大跳,构成一浪高过一浪的运动,起伏跌宕;号角声与松涛浑然一体,依稀可辨;乐句之间融结紧密,没有停顿,一气呵成;在相当长的时间内在高音区运动,采用向中音区短暂低伏再回高音区的方法,合高潮保持长时间力度不衰。

有这样的充满复杂、矛盾的疑问必然地引发不同凡响的回答。接下来音乐直冲云霄,一直在高音区运行,旋律大气凛然,其意直指苍天,问大地,痛斥人世间的诸多不平与辛酸、沧桑,回答的慷慨激昂,不同凡响。如果说在第一段中的试问后作者心中尚存几分乐观积极向上的情绪的话,那么,这一次不仅是一点乐观没有,而是悲观、绝望到了极点甚至痛不欲生。在音乐的力度上,是ff很强可以想象此刻阿炳心中的悲愤程度与复杂的矛盾心理。

第四段

尾声前五小节在记谱上是4/4拍,但实际效果好像是戏曲唱腔里的垛板1/4拍节奏,音乐在进一步加强渲染前面第三段的基本情绪的基础上,语气显得更加坚决、恳切,一字一音,表达了作者对黑暗社会极度的愤恨与不满。这一句暗含由疏渐紧的内在节奏感。紧接着出现两拍果断、坚定的音乐动机1、7、6、7 ,使得下面结尾一句音乐情绪得到升华与转换,接着旋律一下子达到了全曲的最高音2,继而由2引导的结尾句把《听松》全曲的情绪、情感的矛盾性推向了最高潮。此时,作者复杂矛盾的心理再也不能理智,情感的闸门终于彻底打开,千年的恩怨,万年的痛苦终于有了暂时的释放。

艺术特色

《听松》全曲通过松涛借物咏怀,在赞颂民族英雄岳飞军威的同时,倾注了他刚直不阿的性格和坚定自信的意志。乐曲气魄豪迈,跌宕起伏,刚劲有力。

引子气魄宏大,犹如呼啸的松涛震荡山谷,气势宏伟,苍劲有力,使人感受到一种坚毅不拔的意志和勇往直前的英雄气概。第一段以微弱的颤音和断奏引出强有力的号角音调,具有强烈的时代战斗气息。第二段则是乐曲的主体,始终贯穿第一段出现的号角音调,慢起渐快,力度从弱到强,在旋律进行中大跳音程很多,节奏复杂多变,并连续使用切分音,因而音乐气势如奇峰兀立,苍劲挺拔。表现了一种不可阻挡的气概。第三段开始是间歇沉着的音型,然后是明朗雄健的乐句;尾声快而有力,在类似锣鼓“急急风”的节奏中结束全曲。

在传统的二胡音乐中,具有如此阳刚之美而又能在反映时代精神——爱国主义感情和民族色彩的和谐统一方面取得成功的作品,是十分罕见的,令人感到特别宝贵。

《听松》和《二泉映月》都是阿炳的佳作,但其创作手法、音乐气质、音乐格调却各不相同。《二泉映月》是抒情性的细微刻划,而《听松》却是富于戏剧性的豪放表达。前者是柔中带刚的气质,后者却是刚中有柔的性格(当然它们都刚柔并济,但却各有其主导的方面)。如果说《二泉映月》是对人间不平的心酸倾诉,那么《听松》便是从内心迸发出的一泻千里的感情的潮水。如果说《二泉映月》是悲愤交集的音诗,那么《听松》便是热血沸腾的雄壮战歌。如果说前者是对现实生活的怨诉和探求,那么后者便是在严酷的现实面前,以战斗者的姿态对生活作出的有力回答。可以毫不夸张的说,《听松》是当时中国人民的爱国主义、英雄主义思想在艺术创作上的生动体现。

《听松》短小精悍,气势浩大,层次分明,构思新颖,旋律流畅,一气呵成,速度和力度倏忽多变,具有戏剧性效果。在演奏上大多采用一字一弓,就是在极快速度的十六分音符时也字字清楚有力,因而乐曲气势豪放。阿炳在二胡上用的是老弦和中弦,声音特别浓厚有力。在音乐格调上与《二泉映月》的细腻委婉截然不同。