陆修棠(1911年-1966年),字憩南,江苏昆山人。二胡演奏家、音乐教育家。陆修棠自学二胡,能唱昆曲,早年肄业于国立音乐专科学校国乐选科。他不仅精擅演奏,且能作曲,二胡曲《怀乡行》为其处女作,也是最负盛名的传世之作。音乐界称之为“二胡圣手”,历来有“北蒋南陆”之说。

抗战烟云烽起,他到中央广话电台音乐组任干事,并随之迁往重庆,经常以二胡独奏参加鼓舞爱国军民的演出。他特有的手法、指法,以及抑扬有序、幽远雅致的琴声闻名于四川各阶层,以致当时美国驻华使节和军官们也叹为观止,对结构简单的二胡竟胜过小提琴终惑不解。

1942年,他被调任中央军校中训团音乐教官。抗战胜利后,从事音乐教学工作。

1949年后,他先后担任上海华东师范大学音乐系、北京艺术师范学院音乐系副教授、上海音乐学院民乐系副教授,上海市文联委员、中国音乐家协会上海分会理事。

专著:

《二胡曲选》、《中国乐器演奏法》、《陆修棠二胡奏曲八首》、《怎样拉好二胡》

社会活动

陆修棠长期担任音乐教育工作,他的最大功绩在于使二胡从伴奏乐器的地位上升为独奏乐器。多年来,他在民族器乐二胡专业教学中培养了一批具有较高水平的音乐人才,为发展我国民族音乐文化和音乐教育事业作出了有益的贡献。他的学生王乙、项祖英等都是很有成就的演奏家。

“陆修棠先生,对于我们江南二胡的脉起了很多的作用。”——闵慧芬

王巽之(1899年1月一1972年11月),浙江杭州市人。原名王其昌,又名王昌,别号逊之。青年时代曾是杭州国乐研究社的会员,期间拜师于蒋荫椿学习演奏杭筝(十五弦丝弦筝)。1923年起,因工作转辗于上海与杭州之间。1925年前为杭州国乐研究社的会员,擅长演奏三弦、洞箫、古筝等乐器及民间流传的丝竹乐。1925年,受程午嘉之邀,长期任上海储蓄会俭德国乐团的国乐指导,《高山流水》《灯月交辉》《小霓裳》等为保留曲目。1937年赴香港、重庆等地就职。1945年返回上海后,与程午嘉、郑石生、吴成梁等人组建了华光国乐会。1956年,受聘于中央音乐学院华东分院(后改名为上海音乐学院)民族音乐系,任古筝、三弦专业教师。1956年,整理、编写了《孟姜女》《蒙古舞曲》《三十三板》《击鼓催花》《康胜》《灯月交辉》等筝曲初级教材。1957年,《高山流水》《四合如意》《云庆》《将军令》等一批工尺谱被相继整理和译成五线谱。1958年,21弦S型筝在他的构想及指导下试制成功。1959年至1961年间,领导学生们将《月儿高》《海青拿鹤》《霸王卸甲》《普庵咒》《浔阳琵琶》等一批筝曲谱相继用五线谱整理出来,并将《将军令》曲谱重新订谱;1961年,在西安参加了第一次全国艺术院校古筝教材会议,又带领孙文妍、项斯华、范上娥三位学生编写出上海音乐学院第一部古筝教程(共七册);1972年11月,于上海病逝。

王昌元,女性筝演奏家、作曲家。当代中国最具影响的著名筝演奏家、浙派筝传人王巽之教授之女,浙江杭州人。

出身音乐世家的她九岁即随其父习浙派筝。十二岁登台独奏,1960年进入上海音乐学院附中,后升入本科学习,师从王巽之教授和潮州筝派古筝演奏家郭鹰,并以优异成绩毕业,先后担任上海歌剧院、上海乐团、上海舞剧团、中国艺术团、上海民族乐团的古筝独奏演员。学生时代即协助其父为《林冲夜奔》《海青》等筝曲编订指法。毕业后先后担任上海歌剧院、上海乐团、中国艺术团、上海舞剧院、上海民族乐团古筝独奏演员。

在父亲精心教授与熏陶下,她展示出非凡的音乐才华。在学习期间,就协助其父订正了筝曲《林冲夜奔》《海青拿天鹅》的指法,并用双筝演奏。在1962年“上海之春”音乐会上初露锋芒。

1984年,王昌元赴美国肯特大学研究世界音乐,并在纽约、波士顿、匹兹堡、费城、芝加哥、夏威夷、印地安娜等地巡回演出和讲学活动。1988年,她在纽约卡内基音乐厅举行了独奏音乐会,同年应邀赴以色列演出,1990年在香港举行独奏会,被喻为世界级的演奏家。

在近60年的演艺生涯中,她成为把中国古筝艺术带到林肯中心、卡内基音乐厅等世界著名音乐殿堂的第一人,并在伦敦皇家歌剧院、香港文化中心以及哈佛大学等多地举行独奏音乐会和讲学。

王昌元的演奏音色淳美,气魄雄浑,韵味浓郁,意境深刻。她不仅在演奏艺术上造诣很深,而且擅长创作,著名筝曲《战台风》即由她于1965年创作并首演。此曲大大拓展了筝的表演技法与表现能力。此外,她还创作了声乐作品《琵琶行》、筝曲《洞庭新歌》等10余首作品。

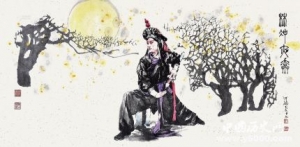

《林冲夜奔》是古筝独奏曲,陆修棠、王巽之于1962年根据昆曲《宝剑记·夜奔》一折为题材,采用《新水令》曲牌的旋律加以改编发展,表现林冲雪夜奔梁山的情景。

《林冲夜奔》,又名《夜奔》,昆曲传统武生戏,是明代李开先《宝剑记》传奇中的一折。取材于《水浒传》,描写林冲受到高俅迫害后,亡命水泊梁山途中的经历。陆修棠、王巽之两位先生受其感染,创作了同名筝曲。

全曲分四段:

第一段是慢板,节奏自由,感叹地、回忆地,低音区的切分节奏音型和中、高音区的摇指旋律交替进行,表达了林冲内心的叹息和悲愤之情。

第二段转入小快板,前半段节奏及技法多变,使用压弦,模仿戏曲中的锣鼓场面,表达了一种恐惶不安的情绪;后半段在左手固定低音的伴和下,右手在高音区使用摇指奏出急促的旋律,具有一种紧迫感。

第三段以连续的滚拂扫弦、重吟和摇双弦技法模拟风雪交加。

第四段旋律紧凑而坚定,表现林冲最终下定决心,奔向梁山。

筝曲《林冲夜奔》虽然是以《宝剑记.夜奔》为题材而创编,但在音乐当中,其实是基础地反映了现实与理想之间的矛盾与冲突,从一开始的低迷,随著昆曲旋律与古筝特有技法的带动之下,在乐曲的末了呈现出「博得个斗转天回」的积极向上,这也是本乐曲深感人心之处。