刘宇晗,云南昭通人,汉族。2022年毕业于云南师范大学音乐舞蹈学院作曲与作曲技术理论专业。先后师从于李存波、贾海乐等老师。自幼学习古筝演奏,2016年起学习作曲技术,酷爱京剧艺术,2021年1月起随云南省京剧院一级演奏员于昊冬老师学习京剧作曲,并同时学习京剧弹拨乐伴奏(月琴、阮)。发表有学术论文《浅析京剧程(砚秋)派声腔艺术的音乐性》。作品民族室内乐《红袖》入选2022中国民族管弦乐学会新春线上展播。作品以民族管弦乐、民族室内乐以及中国风格西洋器乐作品为主,具有强烈的戏曲风格,旋律古朴典雅,以较强的可听性为特点。

近年来发表和演出的作品有:民族室内乐《红袖》、柳琴协奏曲《广寒仙子》、民族室内乐《烟雨断桥》、艺术歌曲《春闺客》等。

本科毕业于中央民族大学音乐学院,中国乐器演奏民乐弹拨琵琶(音乐表演)专业,师从张弩副教授。

在校期间先后担任志愿部干事、青年协会会长、宣传部网络部部长等职务并获得优秀干部称号;本科一年级以第二参与人身份创立“中央民族大学音乐学院大学生与特殊群体音乐融合活动”项目,并连续三年担任总负责人、摄影组组长、器乐合奏琵琶演员,协助学院取得多项奖项。在校期间担任“中央少数民族乐团”,琵琶声部首席、副团长,多次跟随乐团参加北京音乐厅的演出。

2020年考入云南艺术学院音乐表演琵琶专业硕士研究生,师从张艺昆教授同年担任“云南艺术学院民族管弦乐团”琵琶声部首席,多次跟随乐团参加演出。其中参演器乐节目【新龙舞】荣获由云南省教育厅主办的全省第六届大学生艺术展演活动艺术表演类乙组一等奖。

2021年5月加入云南省音乐家琵琶协会会员。2021年2月以琵琶主奏身份加入【韵逐律民族室内乐团】并多次在安康音乐厅演出;同年参与云南文艺界庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会演奏【我和我的祖国】;【音乐学院庆祝建党100周年第二党支部专场音乐会】中,以大阮演奏员的身份与云南艺术学院国乐系师生合作参与录制【唱支山歌给党听】的音频、MV并同台演出;2021年6月获得【第十三届国际华人艺术节】高等院校组琵琶表演金奖;2021年9月获得学业三等奖学金;2021年11月2日举办【回鹘·临安】大型个人专场音乐会;2021年12月参演云南白药新年音乐会;2022年以韵逐律室内乐团琵琶主奏身份参演的《茶马》被选入“这 就是我们的旋律”展演活动复评优秀表演名单;以本人为琵琶一声部演奏的《梦入江南》入选【中国民族管弦乐协会 2022年新春展播名单】。

云南省古筝协会会员,云南省音乐家协会古筝学会会员。本科毕业于云南艺术学院音乐表演古筝专业,硕士攻读音乐学中西音乐史方向。有七年古筝教学经验,获得2019年第四届东京·中日国际艺术节优秀指导教师、2019全国青少年艺术展演比赛优秀指导教师金奖。曾在云南省首届古筝大赛、首届东方之星艺术盛典、上海音乐学院首届艺术精英大赛、第三、四届敦煌杯民乐大赛等赛事中荣获古筝专业金奖。

2008年参与汶川地震义演,2017年赴新加坡参加第九届国际华人艺术节,同年,参与云南省古筝协会十周年庆暨赵曼琴作品音乐会演出、赴澳门参与挑战古筝吉尼斯世界纪录获得成功、成功完成一带一路六国使者云南行接待音乐会古筝独奏,2018年受美国伯克利邀请赴美成功进行交流演出,获得一致好评;2019年受聘担任中央民族大学附属中学昆明五华实验学校古筝选修课教师。曾参加英皇考级教师培训。

硕士研究生期间参与云南省教育厅科学研究基金项目一项,发表《探索古筝基本功科学训练方法的突破》《论扎实的基本功在古筝演奏中的重要性》《扎根传统,思者行远——评<文史谈古筝>》等数篇论文并获奖。参与民族室内乐《吟诵》和琵琶古筝二重奏《回鹘·临安》首演。

《回鹘·临安》,是刘宇晗于2020年4月创作的单乐章弹拨乐二重奏作品,复三部曲式。“阳关门外故人远,独有残阳相伴西”,自古以来艺术家们都较少对“关外”生活与风光进行描写。

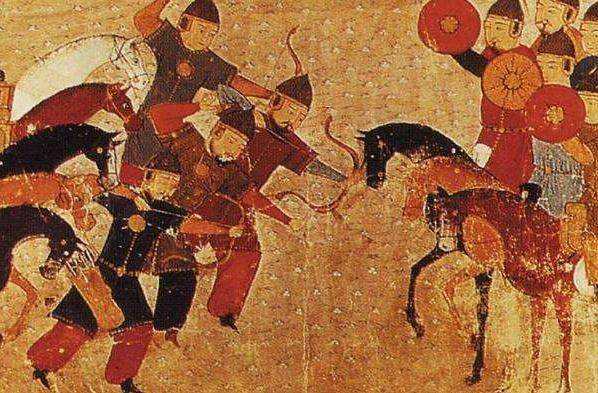

作者采用今西亚地区与我国新疆地区(古突厥民族集团)的民族音乐元素与长江下游汉族音乐元素,为古筝与琵琶这两件乐器创作了这一首以两种迥异的民族调式进行对比的重奏曲。描写回鹘风光方面,作者借鉴参照了中国戏曲经典《昭君出塞》与《文姬归汉》的“龙荒朔漠”、“马上琵琶”等意象,描绘出一幅极具异域风味的画面;而在描写临安的风土人情时,则运用了中国传统音乐的写作手法,更有“孤村芳草远,斜日杏花飞”的清雅味道。

在作品中,作者以调式的对置与碰撞将两者有机地结合在一起,并且借鉴中国传统音乐慢-快-慢的传统结构,将弹拨乐的演奏技术、富有异域风情的旋律以及中国艺术的“气韵”理念有机地统一起来 。

创作中,作者借鉴了中国板腔体戏曲的板式创腔手法,在句与句之间体现中国戏曲的“分句”理念,而非西洋创作的乐句乐段理念,使得作品既具有古朴苍劲的河西走廊风味,又具有中国戏曲的趣味性,还体现出了调式对置与碰撞的现代作曲理念。

此曲在琵琶演奏方面大量借鉴了柳琴、中阮等拨弹乐器的技法,追寻古意,体现了作者对于弹拨乐艺术的热爱,更体现了中国传统艺术对于作者极大的影响。